山東冷暖冬劃分及其與ENSO的關系

高 理,鄒 瑾

(1.山東省氣象防災減災重點試驗室,山東 濟南 250031;2.山東省氣候中心,山東 濟南 250031)

20世紀80年代以來,全球氣候變暖問題引起了科學界的廣泛關注,氣溫變化及其預測成為當前科學界乃至整個社會都十分關注的熱點問題[1-4]。在全球氣溫變化的大背景下,中國乃至各個區域的冬季氣溫變化也出現了不同程度的異常[5-12]。陳佩燕等[2]認為,前期夏、秋季赤道東太平洋海溫異常與我國東部地區冬季溫度異常有較好的相關關系,對預測我國東部地區冬季溫度異常有一定的意義。穆明權等[13-14]研究發現,東亞冬季風活動與ENSO(El Ni?o-Southern Oscillation)的發生有明顯的關系,El Ni?o(La Ni?a)的爆發將通過大氣遙相關,使得東亞冬季風偏弱(強)。李勇等[15]認為,低緯度地區的海表溫度異常經常引起大氣環流的異常,ENSO與冬季溫度的關聯區位于35°N以北的整個北方及長江中下游地區。趙俊虎等[16]在對2019/2020年我國冬季氣候特征分析中發現,2019年秋冬季赤道中太平洋暖海溫發展,此類中部型El Ni?o海溫異常有利于激發偏強、偏北的西北太平洋反氣旋,加之AO偏強的正位相,共同導致了歐亞中高緯地區以緯向環流為主,東亞冬季風偏弱。

針對山東冬季氣溫,有學者做過分析[17-19],近幾十年來,氣溫升高趨勢明顯,但21世紀以來,冬季波動式增暖,尤其是2009—2012年,在冬季變暖的背景下連續4 a冬季氣溫偏低,引起關注。針對冬季氣溫的預測,前期定性研究較多,而關于山東冬季氣溫異常程度研究的較少,本文通過分析山東省強弱冷暖冬年,找出強弱冷暖冬前期及同期海溫場演變規律,及對應的環流場特征,為山東省冬季氣溫異常等級預測提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 資料

選用1961/1962—2019/2020年山東省122站的冬季(12月—次年2月)逐月平均氣溫資料、NOAA的NCEP全球海溫資料(2.0°×2.0°,88°N~88°S,0°~358°E)和NCEP/NCAR再分析500 hPa高度場資料、850 hPa風場資料(2.5°×2.5°,90°N~90°S,0°~357.5°E)。

1.2 方法

采用GB/T 21983—2008暖冬等級、GBT 33675—2017冷冬等級劃分方法,篩選山東省冷暖冬年。以暖冬等級劃分為例,單站冬季平均氣溫距平(ΔT)大于或等于暖冬閾值,定義為單站暖冬。單站暖冬劃分為強和弱兩個等級(表1)。

表1 單站暖冬等級劃分

計算公式如下:

式中,T為冬季平均氣溫的氣候平均值(1981—2010年),tj為逐年冬季平均氣溫,j為年份序號,k為序列長度30 a,n為序列長度59 a,δ為59 a冬季平均氣溫的標準差。

區域范圍內暖冬站點數超過站點總數的50%,定義為區域暖冬,在區域暖冬年,區域范圍內強暖冬站點數超過暖冬站點數的50%,定義為區域強暖冬,否則為區域弱暖冬。同理,依據GBT 33675—2017冷冬等級劃分方法計算得到區域強冷冬年和區域弱冷冬年。

2 冬季氣溫基本特征

近59 a來,山東省冬季升溫明顯,傾向率為0.45℃/10 a,線性傾向估計分析超過α=0.001的顯著性水平。由圖1可知,山東冬季氣溫呈階段性變化,20世紀60—80年代中期處于偏冷階段,20世紀80年代中期至今處于偏暖階段,2019年最高,偏高2.3℃,進入21世紀,氣溫增暖減緩,波動較大,尤其2009—2012年冬季氣溫逐年下降且均低于常年值。氣候變暖背景下,氣溫年代際差異明顯,通過M-K檢驗計算得到,山東冬季在1987年出現暖突變,因此本文在計算冷暖冬年時,將此變暖趨勢背景去除。

圖1 1961—2019年山東省冬季平均氣溫距平

利用1981/1982—2010/2011年冬季平均氣溫(去趨勢項)計算氣候平均值,得到冷暖冬年(表2)。對山東冬季氣溫做EOF分析發現[19],全區一致性暖(冷)型特征向量的累積方差貢獻率達93.7%,說明山東冬季氣溫距平場主要空間結構分布比較均勻,因此,所選出的冷暖冬年能夠代表全省一致的情況。

3 冷暖冬前期海溫場對比分析

3.1 冬季氣溫與海溫場相關分析

由1961—2019年山東冬季氣溫與前期秋季、同期冬季赤道中、東太平洋(10°S~10°N,160°E~80°W)海溫的相關系數(圖2)可知,前期、同期相關系數通過0.05的顯著性檢驗的海域不同。前期秋季,與山東冬季氣溫相關性較高的海域位于中太平洋,主要集中在Nino4區(5°S~5°N,160°E~150°W)(圖2a),同期冬季與山東冬季氣溫相關性較高的海域位于赤道東太平洋,主要集中在Nino1+2(10°S~0°N,90°~80°W)(圖2b)。說明ENSO與山東省冬季氣溫密切相關,對冬季氣溫影響的關鍵海區隨季節有所改變。

圖2 山東省冬季氣溫與前期秋季(a)、同期冬季(b)海溫場相關系數(1961—2019年)

穆明權、陶詩言等研究發現,東亞冬季風活動與ENSO的發生有明顯的關系,陶詩言等[20]指出亞洲冬季風的年際變化受到ENSO暖期和冷期過程的影響,在ENSO的暖期和冷期冬季亞洲上空500 hPa高度距平、溫度距平是相反的,使得La Ni?a年東亞冬季寒潮偏強,El Ni?o年東亞冬季寒潮偏弱。根據GB/T 33666-2017厄爾尼諾/拉尼娜事件判別方法中的事件特征量綜合表,對歷史上ENSO年去趨勢項的冬季氣溫距平做統計,發現山東冬季氣溫與赤道中東太平洋海溫有規律性的關系(表3),1961年以來,暖事件下20 a中有12 a冬季氣溫為正距平,冷事件下15 a中有11 a冬季氣溫為負距平。其中,1964年1月暖事件結束,5月開始冷事件;1998年4月暖事件結束,7月開始冷事件;2019年6月暖事件結束,也為El Ni?o衰減年。這3 a冬季均為強暖冬年。

表3 ENSO事件時山東省冬季氣溫距平(去趨勢項/原值)

3.2 暖冬年海溫場特征

孫林海等[4]認為,赤道東太平洋海溫的異常變化,常常會引起我國冬季氣候的異常。赤道東太平洋海溫偏高有利于中國冬季偏暖,赤道東太平洋海溫偏低則有利于中國冬季偏冷[21-22]。本文選取赤道中東太平洋區域,對當年1月—次年2月進行逐月合成,進一步分析對比強(弱)冷暖冬的海溫演變異同。

強暖冬年,前期赤道中東太平洋El Ni?o狀態在春季時海溫正距平迅速減弱轉為負距平,夏季在赤道中東太平洋出現2個海溫負距平中心,分別在Nino4區(5°S~5°N,160°E~150°W)和Nino3區(5°S~5°N,150°~90°W),中心值相近,為-0.8℃左右,秋季加深,至當年冬季僅剩一個中心,東移至120°W附近,中心值為-1.1℃左右;Nino1+2區(10°S~0°N,90°~80°W)總體同樣處于春季海溫距平由正轉負,夏秋季負距平逐漸加深狀態。

與強暖冬年相反,弱暖冬年在赤道中太平洋持續存在一個海溫正距平中心,東太平洋為負距平,前期春季位置處在Nino3.4區(5°S~5°N,170°E~120°W),隨季節演變稍微東移,正距平范圍面積擴大,中心值由0.3℃逐步增加至0.7℃;Nino1+2區同樣處于正海溫距平狀態,隨季節海溫距平逐漸上升,中心值從春季的0.1℃升至冬季的0.6℃。

3.3 冷冬年海溫場特征

強冷冬年,赤道中東太平洋海溫為持續的負距平狀態。秋季以前,Nino4和Nino3區均為大范圍的負距平,中心值約為-0.6℃;秋季至冬季,中心迅速加深至-1.4℃左右,位置東移至120°W附近;Nino1+2區同樣為負海溫距平,中心值逐漸加深至-0.8℃左右。

弱冷冬年,在熱帶中東太平洋也存在2個負海溫距平中心,分別位于赤道180°W和100°W附近,夏季東側100°W附近的海溫由負轉正,秋季又轉為負距平,兩側負值中心距平隨季節變化較不明顯,西側中心值為0.0~-0.2℃,東側中心值為0.0~-0.5℃;Nino1+2區一直處于負海溫距平狀態,中心值維持在-0.5℃左右。

4 關鍵海區變化特征

4.1 關鍵海區海溫距平的時間演變

赤道中東太平洋的海溫在冬季氣溫異常年發展規律存在明顯差異,因此本文選取赤道上影響較為關鍵的160°E~80°W海域,做前期、同期的經向時間演變分析(圖3)。暖冬年對應的不都是暖海溫距平狀態,強暖冬年反而對應負海溫距平狀態,而冷冬年該區域大范圍為負海溫距平,但對應冷海溫距平發展的不同階段和強度。朱益民等[23]指出,處于不同階段的ENSO事件對中國年際氣候異常有不同的影響。王會軍等[24]發現,2001/2002年亞洲北部發生超強暖冬事件,而前期同期并未出現ENSO事件。

圖3顯示,強暖冬年,上年冬季赤道中東太平洋海溫為明顯正距平狀態,春季至夏季由正距平轉為負距平,夏末至冬初發展為大范圍的負距平,且中心值最低在-1.0℃以下,冬末海溫逐漸回暖;Nino1+2區夏秋季負海溫距平較弱,最低值在-0.5℃左右,冬季迅速回暖,與前文4個強暖冬年中3 a為El Ni?o衰減年的分析一致。弱暖冬年,赤道中東太平洋表現為大范圍暖海溫距平發展,秋末冬初發展到峰期,中心值達0.8℃,位于Nino3區;Nino1+2區正海溫距平值較低,且波動發展。

圖3 強(a)/弱(b)暖冬年、強(c)/弱(d)冷冬年赤道太平洋海溫距平的逐月演變(單位:℃)

強冷冬年存在2個明顯負值中心,分別在Nino4區180°W、Nino3區120°W附近。西側中心在初秋達到峰值,為-0.8℃左右,之后與東側中心合并東移,秋冬季在Nino3區發展為大面積的負海溫距平,中心值達-1.2℃;Nino1+2區在春季至初夏為正海溫距平,之后向負海溫距平發展,秋冬季達峰值,但較Nino3區弱。弱冷冬年西側180°W的負海溫距平中心值較小,且范圍小,周邊不斷出現弱的正海溫距平分布,東側120°W附近至Nino1+2區在春季為明顯的負海溫距平,中心值為-0.8℃左右,夏季海溫距平波動式回升,秋季再次降低,至冬季負海溫距平中心值發展為-0.5℃左右。

4.2 強弱暖(冷)冬年海溫差異

根據海溫演變規律,選取關鍵區Nino4、Nino3、Nino1+2進一步分析強弱暖(冷)冬時赤道太平洋海溫的變化。分別計算強弱暖(冷)冬年3個區域的區域平均海溫距平值作為該關鍵區海溫指數。

圖4為暖冬年多年平均的海溫指數逐月演變過程,強弱暖冬年具有明顯差異,強暖冬年Nino4、Nino3和Nino1+2區指數在春季由正轉負,秋末冬初達到最低值,之后快速回升;弱暖冬年三區指數均為正值,波動式發展,秋末冬初達峰值,1月開始回落。

圖4 強/弱暖冬年Nino4、Nino3和Nino1+2區平均海溫距平逐月演變

圖5為冷冬年多年平均的海溫指數逐月演變過程,強弱冷冬年3個關鍵區海溫指數均為負值,但強冷冬年指數在夏季時下降明顯,Nino3和Nino1+2區指數較Nino4區指數下降趨勢更為劇烈,秋季至冬初二者均降至-0.5℃以下,冬末雖然略回升,但仍維持在-0.5℃,較強暖冬的指數要低,且降幅較大;弱冷冬年3個關鍵區指數由春到冬維持較為平緩的負值,東側Nino1+2區指數較西側Nino3、Nino4區指數低。

圖5 強/弱冷冬年Nino4、Nino3和Nino1+2區平均海溫距平逐月演變

趙振國等[21]認為,我國東部地區冬季氣溫與ENSO發生、發展過程中北太平洋海溫場東西分布型、黑潮區海溫的季節變化密切相關。有研究發現,除了ENSO的影響,AO與其配置對東亞冬季氣溫的影響呈現出非線性的相互疊加[25]。因此,造成山東冷暖冬的原因是多方面的,在考慮赤道中東太平洋海溫的影響的同時,要綜合分析其他各種因素。

5 大氣環流對海溫的響應

氣候變化是一個復雜的科學問題,涉及到氣候系統或地球系統的變化[26],海洋可以通過海氣相互作用影響大氣的變率[27],熱帶外年際尺度的海氣相互作用主要表現為大氣對海洋的強迫[28]。大氣環流對中國氣候異常變化有至關重要的作用,同時El Ni?o和La Ni?a事件也對中國氣候產生了一定的影響[29]。穆明權等[13]發現,東亞冬季風與ENSO是相互影響的,暖事件爆發后,500 hPa高空槽減弱,熱帶西太平洋地面反氣旋環流維持,不利于中高緯冷空氣南下,東亞冬季風減弱;而冷事件爆發后,大氣環流與前者相反,地面冷空氣偏強,東亞冬季風加強。

對山東冷暖冬年的環流有研究分析,但對不同等級冷暖冬下的環流研究較少。為進一步分析環流特征對熱帶海溫的響應,本文依據冷暖冬等級對應的海溫演變特征,選取相應年份,給出了暖事件結束(上一年冬季前后暖事件達頂峰,當年春季前后衰減)、暖事件發展(當年春夏季開始暖事件形成并發展)、強冷事件、弱冷事件當年冬季(當年12月—次年2月)500 hPa位勢高度距平合成場形勢圖(圖6)。可以看出,4種情形下歐亞中高緯大氣環流有明顯差異。總體來看,在暖事件年,歐亞中高緯以緯向環流為主:結束年(圖6a)歐亞中高緯高度距平場呈“+-+”分布,歐洲大部、東亞沿岸至北太平洋為正距平,貝加爾湖以北為負距平,表明東亞大槽、中西伯利亞處的高壓脊均較常年偏弱,影響山東的冷空氣勢力弱,導致氣溫偏高;發展年(圖6b)東亞沿岸至北太平洋為負距平,負距平中心位于180°E以東,朝鮮半島、日本由正距平控制,表明東亞大槽雖然略強但位置明顯偏東偏北,歐亞大陸上空距平不明顯,仍以緯向環流為主,所以氣溫易偏高,但強度較弱。而冷事件年,歐亞中高緯以經向環流為主。強冷事件年(圖6c)烏拉爾山以北為強正距平區,貝加爾湖周圍為強負距平區,表明烏拉爾山高壓脊加強且向東北發展,東亞大槽加深且向西南伸展,山東受槽后強勁西北氣流影響,氣溫偏低;弱冷事件年(圖6d)東亞沿岸50°N以北為正距平,以南為負距平,表明東亞大槽較弱但向南伸展,冷空氣南下影響山東,但強度較弱。

圖6 暖事件結束年(a)、暖事件發展年(b)、強冷事件年(c)、弱冷事件年(d)冬季500 hPa位勢高度距平合成場

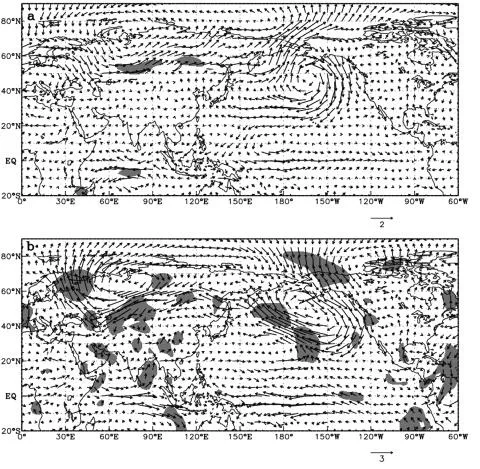

圖7為暖冬(a)、冷冬(b)年850 hPa風場距平合成場分布。暖冬年烏拉爾山地區為氣旋式環流異常,貝加爾湖及以北為較強的自西向東的緯向風,山東上空以偏南氣流異常為主,對應的赤道太平洋上空為西風異常,中緯度太平洋為東風異常;冷冬年,烏拉爾山地區為強勁的反氣旋環流,貝加爾湖及以西為偏北氣流異常,山東上空在北風異常控制范圍內,熱帶太平洋和中緯度太平洋風場與暖冬年相反。結合山東冬季氣溫與風場的相關系數分布(圖8)可知,山東冬季氣溫與歐亞中高緯、中緯度太平洋、熱帶太平洋的風場關系密切。

圖7 暖冬年(a)、冷冬年(b)850 hPa風場距平合成場

圖8 山東冬季氣溫與緯向風場(a)、經向風場(b)相關系數分布

在不同的赤道中東太平洋海溫特征下,對應的大氣環流在中高緯的配置也不同,歐亞大陸至西北太平洋高空的槽脊強度、南北位勢高度場梯度導致的冷空氣強度和范圍均有區別,進而影響到山東冬季氣溫的高低,對山東冬季氣溫預測有參考意義。

6 結論與討論

(1)近59 a,山東冬季氣溫呈階段性變化,在20世紀80年代中期由偏冷階段轉為偏暖階段,進入21世紀增暖減緩且波動明顯。去趨勢項后,共出現4個強暖冬年、15個弱暖冬年、7個強冷冬年、14個弱冷冬年,暖冬年主要集中在20世紀90年代及以后,冷冬年主要出現在20世紀60—80年代和21世紀00年代中期以后。

(2)強暖冬年多出現在厄爾尼諾結束年,弱暖冬年多出現在厄爾尼諾發展年,強冷冬年多出現在強拉尼娜年,弱冷冬年多出現在弱拉尼娜年。強弱冷暖冬年Nino1+2區平均海溫距平演變較中部變化更明顯。

(3)暖海溫事件結束年、發展年和強弱冷海溫事件年對應的冬季歐亞中高緯位勢高度距平場,在緯向環流、經向環流上呈不同的分布形勢,強度也有差異。暖事件結束年,東亞大槽偏弱,歐亞中高緯呈緯向環流,冷空氣弱,發展年歐亞仍為緯向環流,但東亞大槽偏東偏北,兩種情況均對應山東暖冬。強弱冷事件當年冬季,歐亞中高緯地區呈經向環流,但弱冷事件年時東亞大槽向南發展,強度較弱,兩者均對應山東冷冬。

(4)山東冬季氣溫與同期歐亞中高緯、中緯度太平洋、熱帶太平洋的風場關系密切。歐亞中高緯偏西風異常、赤道太平洋西風異常、中緯度太平洋東風異常對應山東暖冬;反之,山東冷冬。

山東冬季氣溫受東亞季風、暖池、ENSO和熱帶印度洋的綜合影響,它們是一個有機的整體,存在著內在的相互聯系,因此,只有對它們進行綜合的研究,才能真正認識清楚冷暖冬對ENSO響應的機理[30]。本文針對山東強弱冷暖冬對應的赤道中東太平洋海溫及不同海溫分型對應的冬季環流特征作了對比分析,而其他關鍵區海溫對其的影響并未做出研究,由于海溫與氣溫的關系復雜,海溫演變對山東冬季氣溫異常的影響機理還需深入探討。