上黨非遺勞動教育資源的內涵、構成及開發價值

王玉婷 劉琦 張宇 張馭哲

摘 要:上黨地區是華夏文明的發祥地之一,上黨非遺勞動教育資源有助于讓受教育者從中汲取勞動知識和技能,感受其中蘊藏的勞動思想和勞動智慧,養成勞動自覺及文化認同感和歸屬感。充分挖掘開發這些豐富多樣、歷史厚重的非遺勞動資源,對完善學生人格、促進非遺傳承發展、興辦特色教育、振興地方文化具有重要的價值。

關鍵詞:上黨;非遺;勞動教育;資源;開發價值

“傳承民族優秀文化、弘揚民族偉大精神”是教育擔負的職責和使命。2020年,教育部在印發的《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》中明確要求,要繼承優良傳統,彰顯時代特征,充分發揮傳統勞動、傳統工藝項目的育人功能。[1]可見,深入挖掘、開發上黨①非遺勞動教育資源具有重要的時代意義。

一、上黨非遺勞動教育資源的內涵

教育是時代發展的產物,教育的產生和發展受制于時代背景下傳統文化的影響。我國幅員遼闊,每個地域都有自己的傳統文化,因而形成了各具特色的地域傳統文化教育。因此,理解一個地域的傳統文化,有助于提升振興地域傳統文化教育。勞動教育作為教育的一個重要組成部分,同樣受制于地域傳統文化的影響。上黨地處山西東南部,是華夏文明的主要發祥地之一,這里是神農的居所,孕育了人類文明的耕種文化;這里是戲曲之鄉,有多樣的戲曲文化;這里是禮儀之鄉,有豐富的民俗文化。它們承載著上黨先輩們創造和發明的勞動智慧,為我們提供了寶貴的勞動教育資源。

非遺即非物質文化遺產的簡稱。上黨非遺勞動教育資源是指在上黨地區歷史上形成并延續下來的、對現實生活和未來生活有潛在影響的非物質文化遺產。其有助于讓受教育者從中汲取勞動知識和技能,感受其中蘊藏的勞動思想和勞動智慧,養成勞動自覺及文化認同感和歸屬感。

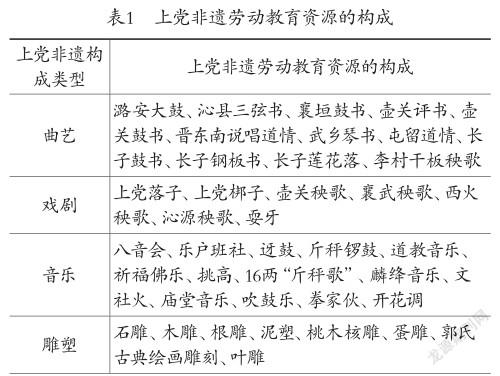

二、上黨非遺勞動教育資源的構成

面對如此厚重、豐富多樣的歷史文化,我們從保護和傳承上黨非遺的視角對上黨非遺項目進行了整理和分類,如下表:

三、上黨非遺勞動教育資源的開發利用價值

學習具有情境性、建構性和社會性。[2]正如人們所言,一方水土養一方人。上黨非遺承載著上黨人民的勞動精神和價值觀念,蘊藏著“‘支持生命的東西’,具有陶冶人、鼓舞人、塑造人、滋養人的功能”。[3]開發和利用上黨非遺勞動教育資源,較一般資源有著不可替代的教育價值。

(一)對學生發展而言:積累直接經驗,實現自我完善

勞動的本質就是讓勞動者從勞動對象中獲得賴以生存的物質資料和精神養分。開發利用上黨非遺勞動教育資源能夠促進學生從中學習知識技能、文學藝術、民俗風情、價值理念,形成獨特的精神風貌。

與當前勞動教育實踐中形式單調、內容無趣的勞動教育方式不同,上黨地區非遺資源豐富,貼近自然生活,因此依托上黨非遺項目開展勞動教育具有得天獨厚的優勢。盧梭就曾指出:“倘若當愛彌兒發現別人將木板釘成箱子時,他就想弄明白樹木是如何被砍伐的,當他自己工作的時候,他拿到他所用的任何一樣工具時他都要這樣說。”[4]學生們在“精衛填海”“女媧補天”“后羿射日”“愚公移山”等神話傳說中體會古人瑰麗的想象力,以及“執著”“矢志不渝”等先民戰勝自然的信念和改造自然的渴望;在自己動手操作剪紙、布藝、繪畫等過程中,體會勞動人民的心靈手巧與辛勤勞作,感受勞動人民的偉大;在觀賞鄉土民俗時體會上黨人民熱愛生活、對美好生活的向往的情感,在內心樹立起勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的正確勞動觀念。

勞動作為教化的主要方式,在上黨非遺真實的勞動情境中促進個人發展、社會交往、自我完善。在非遺勞動體驗過程中,學生習得生活與生產、體力與腦力勞動的基本勞動知識和勞動技能,形成勞動習慣,培養積極的勞動品質。同時,在這一過程中獲得初步的職業體驗,明確他們的職業志向,形成初步的職業生涯規劃意識,在未來紛繁復雜的社會中謀得自己的一席之地,解決自己的物質生活問題。學生通過參與非遺勞動認識、進入社會,獲得歸屬感和社會責任感,并指引他們學會尊重別人,對別人負責,進而對集體、對國家負責,在建設世界的過程中塑造自己。

(二)對非遺的價值:開辟了非遺保護與傳承的新路徑

上黨地區非遺資源作為一種歷史悠久的民間藝術、技術,具備獨特的審美價值、實用價值、娛樂價值。然而在現代社會飛速發展影響之下,這些優秀的非物質文化遺產在現代社會受到了嚴峻的挑戰,面對失傳的危機。

我國于2005年發布的《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》中明確指出:保證非遺傳承后繼有人的重要途徑是社會教育與學校教育。因此,非遺的創新發展最重要的是人的創新,從而才能有新思想、新技術、新工藝的創新。校園是文化與技藝傳承的重要實踐基地,進校園是對非遺最具潛力和效力的保護和傳承方式。非遺進校園可以提高學生對非遺的認可和接受度,培養潛在的繼承者。與其他傳承方式相比,在學校勞動教育中傳承非遺具有得天獨厚的地理性優勢。因此,我們將非遺視為一種優質教育資源,將其融入勞動教育的各個主要環節中,使學生們感悟非遺的原生文化魅力,無意中增強了他們對非遺的保護傳承意識,培養潛在非遺傳承人,開辟非遺保護與傳承的教育新路徑,實現了勞動育人的真正目標。

創新精神是非遺發展的靈魂,時代需要創新,傳統非遺的發展也需要依靠內在的創新。針對學生的年齡特點和認知程度,鼓勵學生在學習和體驗非遺傳承者豐富的經驗、高超技藝的基礎上,引入新思路、嘗試新方法、改進新技術,在非遺項目的題材形式、裝飾紋樣、材料科技、工藝手法、設計理念、經營模式、傳播方式等方面打破老一輩傳承人僵化的傳統思維方式,推陳出新,激發非遺新活力,煥發新生機。在以往的一些具體傳承實踐活動中,“年輕人的生意普遍要比大師做得好,因為年輕人做的產品更具創意和時尚性。這種符合當前審美潮流的生活美學,使得傳統工藝的生產、生活能夠得到更廣泛的分享”。[5]上黨非遺項目融入青少年創新精神與理念,將會呈現出嶄新的面貌與生機。

(三)對學校的價值:開發特色校本課程,塑造特色校園文化

上黨地區各級學校可基于當地非遺項目,開發具備傳統地方特色的勞動課程模式,建立上黨地區非遺進校園傳承的課程體系,廣泛開展各類集教育性、藝術性、實踐性為一體的課程與活動來構建、豐富現代校園文化,以勞動教育促進學生在德育、體育、美育等諸方面得到全面發展,提升學生綜合素養,實現校園文化育人的最終目標。

“勞動是道德之源,人的創造性勞動是道德素養的本源,也是精神素養的基礎。”[6]孩子們在上黨地區歷史悠久的神話與傳說、特色濃郁的音樂與舞蹈、經典的戲劇與曲藝中明辨是非善惡,知曉人情事理。上黨梆子、上黨落子、潞安大鼓等經典名段大多表現的是史實情節和人物,在這些選段中完美詮釋了寧死不屈的愛國主義情懷、誠信的價值、行俠仗義等樸素的社會公平正義等觀念,增強了他們對中華民族優秀文化發自內心的認可與認同,培養他們的社會責任感與擔當,這也是踐行社會主義核心價值觀的時代要求。

我們可以將非遺戲劇、曲藝、音樂引入音樂課堂,讓學生們感受國家級非遺上黨梆子、上黨落子高亢活潑的音調,粗獷豪放的表演風格,熾熱火爆、簡練明快的鮮明地方特色。區分和感受各地不同戲種的唱腔特點和風格特色,體會地方戲劇“取其意而棄其形”夸張與虛擬的表現手法,培養學生對上黨戲劇、曲藝音樂的熱愛,了解這些傳統音樂的文化魅力和審美內涵。在引導學生領略上黨戲曲藝術地域特色的同時,要積極地進行藝術表現和創新,提高學生審美鑒賞力和表演水平。

在美術課上讓學生欣賞被譽為“立體國畫”的上黨堆錦,其人物形象栩栩如生、動物惟妙惟肖、花草逼真誘人,具有獨特的視覺效果。黎侯虎、剪紙、炕圍畫具有濃郁的地方特色,古樸生動,巧奪天工。在綜合活動課中讓學生欣賞和親自制作非遺產品,體會其精湛的工藝、變幻莫測的紋理、獨特的層次、優美而不失質樸的情趣,感受土生土長的原始氣息和質樸的藝術風格以及上黨人民在繁重的勞作之余對美的追求,以此來培養和提高他們獨特及多元的美學素養和審美情趣,激發他們對藝術的興趣。

體育與舞蹈表演中引入武鄉頂燈和瞪眼家伙,其舞蹈動作簡樸大方,音響氣氛熱烈奔放,表演陣勢恢宏粗獷,隊列變化靈活多樣,表演者形式自由,身體或俯或仰,雙腿或弓或伸,雙臂或曲或張,互瞪傳情神采飛揚。這不僅可以鍛煉學生的身體協調能力,提升他們的體能和耐力,還可以培養集體配合、頑強搏擊、堅持到底的體育品質,以展現新時代學生良好的精神風貌。風火龍舞、高蹺、沁源花鼓等傳統舞蹈,無不體現著團隊合作、互幫互助、勤學苦練、敢作敢當的優良品質。

(四)對地方發展的價值:傳承創新地域文化,增強文化自信

非遺文化體現了多種文化的融合,具有民俗學、社會學、藝術學等多種文化價值。利用上黨非遺勞動教育資源施教有助于讓學生感受自己的文化根源,有助于讓學生將上黨非遺與現代文化進行對話,實現傳統文化的傳承與創新,獲得歸屬感和責任感,堅守文化自信。

上黨地區歷史久遠,中華民族始祖炎帝神農氏,曾在此嘗百草、教農桑,開創了原始農業,完成了從遷徙到定居、從漁獵到農耕的轉變。利用上黨非遺勞動教育資源施教有助于學生深諳鄉土文化,熱愛一方水土。在傳承與創新上黨非遺的課外活動中,教師引導學生欣賞和體悟家鄉特有的曲藝、戲劇、音樂、美術、雕塑、繪畫等,了解這些非遺項目所表現的勞動人民生活、生產、娛樂方式及其中蘊含的情感和人文內涵,從小培養學生熱愛家鄉、熱愛人民的情感,感受家鄉的藝術美;調查了解家鄉有哪些神話故事、民間傳說、民間笑話、民謠、民諺、燈謎等,編制成小冊子,掌握有益的文化知識元素;了解上黨戲劇的傳統特色,感知地方戲劇中豐富的表現形式和鮮明的表演風格;與家長一起制作上黨傳統美食,分享勞動成果,感受家鄉味道;參與民間傳統節日活動、社火、各種紀念活動等,領略風土人情,禮贊淳樸民風;與人們分享共同的文化情愫,感受其樸素的思想觀念和價值理念,形成獨特的文化情愫。[7]以上項目都是上黨百姓民風和民俗的典型載體,有著豐富的文化內涵,是上黨人民引以為豪的精神寄托,讓學生們參與其中體驗鄉土文化,從而喚起內心的共鳴。“人始終是‘社會的產物’。人作為社會存在,注定要過社會生活。”[8]人在參與社會生活的過程中生產著物質財富和精神財富,同時也生產和創造著自己。

弘揚上黨精神,守護文化寶藏。上黨地區非遺勞動資源蘊藏著豐厚的勞動智慧和價值觀念,是我們在新時代進行勞動教育的重要教育資源。深入挖掘非遺的教育價值并賦予其新的時代內涵,有助于學生實現自我完善、加強非遺文化的保護與傳承以及學校特色育人課程和地方文化的發展。

(長治學院物理系、長治市群眾藝術館)

基金項目:2020年山西省教育科學“十三五”規劃課題:上黨地區非遺傳承與保護視角下的勞動育人新路徑研究(LD-20023);2021年山西省教育科學“十四五”規劃課題:基于STEM項目的高校科技創新人才培養機制研究(GH-21528)。2021年長治學院大學生創新創業訓練計劃項目:太行山古村落研學游特色文化旅游項目(2021DC13)。

參考文獻

[1] 教育部關于印發《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》的通知[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/202007/ t20200715_472808.html,2020-07-15.

[2] 梁軍萍.職前教師專業能力教育的理論與實踐探索[M].太原:山西人民出版社,2021:123-164.

[3] 張衛民,黃文偉,吳文生.湘西傳統美育資源構成及開發價值[J].中國教育學刊,2008(12):47-50.

[4] 盧梭.愛彌兒[M].李平漚,譯.北京:商務印書館,1996:251.

[5] 馬知遙,馬道玥,劉佳.論高校研培計劃與非物質文化遺產保護[J].西北民族大學學報(哲學社會科學版),2020(1):172-180.

[6] 蘇霍姆林斯基.讓少年一代健康成長[M].黃之瑞,張佩珍,譯.北京:教育科學出版社,1984:182.

[7] 劉潔,劉建.非遺傳承:地方戲曲進校園的區域樣本[J].教學與管理,2018(5):15-16.

[8] 徐海嬌.重構勞動教育的價值空間[J].中國教育學刊,2019(6):51-56.