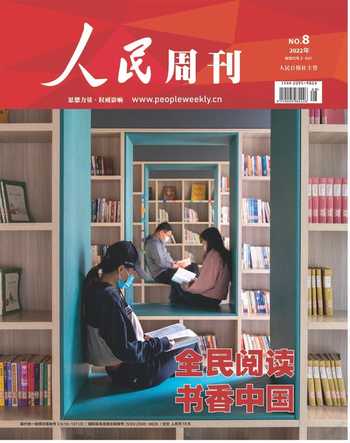

愛“閱”之城 書香潤澤

人民日報(bào)記者 施芳

四月的北京,萬物生長。

中國書店雁翅樓店,一群讀者聚精會(huì)神地看著中軸線老照片展;正陽書局,幾位老人仔細(xì)研究著老北京地圖;外研書店,一群孩子專心地聽“研媽媽”講故事;全民暢讀書店,一個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)正熱切討論著設(shè)計(jì)方案;建投書局,一場關(guān)于讀書與藏書的講座吸引著剛下班的白領(lǐng);三聯(lián)韜奮書店,三三兩兩的讀者在夜燈旁靜享閱讀時(shí)光……

這就是北京,一座被書店連接的城市,一座被閱讀浸潤的城市。

出實(shí)招 解書店之困

“我很幸運(yùn),接連趕上好政策。”北京外研書店總經(jīng)理付帥說。那是2013年底,付帥在外研書店兼任總經(jīng)理助理,國家出臺(tái)政策,免征圖書批發(fā)零售增值稅。2015年底,他出任外研書店副總經(jīng)理,2016年6月,11部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于支持實(shí)體書店發(fā)展的指導(dǎo)意見》。自此,外研書店每年都獲得北京市的實(shí)體書店扶持資金。及至開辦東升科技園店,所在園區(qū)送上了豐厚的大禮包:不僅免除房租和裝修費(fèi),還在活動(dòng)等方面給予一定的運(yùn)營補(bǔ)貼!

自2019年以來,北京市進(jìn)一步加大扶持力度,市區(qū)兩級(jí)財(cái)政先后投入數(shù)億元,多管齊下,為實(shí)體書店紓困解難。房租補(bǔ)貼,特色書店獎(jiǎng)勵(lì)、示范書店評(píng)選、經(jīng)營管理人員培訓(xùn)、推動(dòng)書店進(jìn)駐美團(tuán)平臺(tái)……一系列政策含金量十足。

雍和書庭創(chuàng)辦人彭明榜體會(huì)深刻。雍和書庭是一家簽名本主題書店,開業(yè)一個(gè)月就遭遇疫情,人流量驟減。受益于北京市實(shí)體書店扶持政策,書店兩年來不僅沒有裁員減薪,還策劃了不少高質(zhì)量的讀書活動(dòng),被評(píng)為“2020年度社區(qū)書店”。“扶持政策為書店的生存和可持續(xù)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),使我們增添了把書店開得更好的信心!”

中信書店在北京有18家店,其中10余家在運(yùn)營成本、轉(zhuǎn)型發(fā)展、閱讀活動(dòng)等方面獲得扶持。“書店扶持政策不只是資金,更重要的是政策、方向的引導(dǎo),這對于書店的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。”中信書店副總經(jīng)理劉旻認(rèn)為,讓多元閱讀服務(wù)更好地嵌入百姓生活圈,充分發(fā)揮實(shí)體書店的社會(huì)服務(wù)功能,以“體驗(yàn)式”和“參與式”營造消費(fèi)新場景,書店的內(nèi)涵將更為豐富。去年,中信書店策劃了第三屆“北京書店之夜”暨“與書集·串游記”圖書文創(chuàng)市集,3天內(nèi)舉辦了19場優(yōu)質(zhì)閱讀活動(dòng),吸引2萬余人參與這場沉浸式文化盛宴。

對此,北京智信文化產(chǎn)業(yè)研究院理事長劉明清深有感觸:“扶持政策效果明顯,增強(qiáng)了從業(yè)者的信心。實(shí)體書店的營商環(huán)境大為改善,面貌發(fā)生很大變化,正從傳統(tǒng)大賣場向公共文化空間轉(zhuǎn)型。”

受政策利好影響,上海三聯(lián)、建投書局、鐘書閣等一批京外知名書店紛紛落戶北京,先后開辦30多個(gè)門店。2019年6月,鐘書閣在北京的第一家店開業(yè),當(dāng)年便獲得最美書店稱號(hào)和相應(yīng)資助。第四家店預(yù)計(jì)今年年內(nèi)落戶大興。“北京對實(shí)體書店的支持力度前所未有,我們希望用設(shè)計(jì)美引來讀者,用內(nèi)容美讓讀者坐下來,用服務(wù)美使讀者成為粉絲。”鐘書閣北京地區(qū)負(fù)責(zé)人向愛群說。

“實(shí)體書店回暖,得益于政府部門對實(shí)體書店的政策扶持,也得益于閱讀氛圍的活躍。”北京市委宣傳部工作人員介紹,2011年,北京在全國率先開展全民閱讀活動(dòng),至今已持續(xù)12年,成為公眾普遍參與、貫穿全年的一項(xiàng)文化活動(dòng)。僅2021年開展各類特色閱讀活動(dòng)3萬余場,影響和覆蓋人群達(dá)2000萬人次以上。調(diào)查顯示,2021年,北京市居民閱讀總指數(shù)為84.03點(diǎn),超全國平均水平13.58點(diǎn)。

久久為功,2021年底,北京實(shí)體書店數(shù)量增至2076家,在全國位列第一。完成萬人擁有0.8個(gè)實(shí)體書店建設(shè)任務(wù),“一區(qū)一書城”成為標(biāo)配,超過1000平方米的綜合書城達(dá)到47家,其中5000平方米以上的特大型綜合書城7家。2020年,北京被中國書刊發(fā)行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“年度書店之都”。

守主業(yè) 筑精神高地

實(shí)體書店回暖難掩圖書發(fā)行利潤下滑的現(xiàn)實(shí)。圖書利潤微薄,實(shí)體書店要不要堅(jiān)守主業(yè)?

“我們要把書店最好的位置留給圖書。”王府井書店黨總支書記、董事長李柏林說。盡管置身寸土寸金的商圈,王府井書店仍然讓圖書唱主角,目前總銷售額近八成來自圖書,每年服務(wù)讀者近300萬,至今仍然是首都累計(jì)圖書銷量、服務(wù)讀者時(shí)間和數(shù)量均位居第一位的書店。只是在選品上,書店改變了以往全品類進(jìn)書的做法,對出版社和品種的選擇都由專業(yè)人員專門負(fù)責(zé),進(jìn)一步提升在架圖書質(zhì)量。

作為國內(nèi)首家會(huì)員制女性書店,雨楓書館成立以來一直圍繞圖書做文章。書館成立了由會(huì)員組成的選書委員會(huì),嚴(yán)把圖書進(jìn)貨關(guān)。會(huì)員還書時(shí),會(huì)把書分成“推薦的書、一般的書、垃圾書”三類。書館定期淘汰一批“長時(shí)間、多人次”認(rèn)定為垃圾的書,從而去粗取精,確保圖書品質(zhì)。

在北京圖書大廈,一位媽媽在給孩子講故事。 人民日報(bào)記者 施芳攝

為促進(jìn)實(shí)體書店回歸主業(yè),提升精細(xì)化管理水平,北京市委宣傳部組織專家學(xué)者,用一年多時(shí)間,持續(xù)開展實(shí)體書店示范標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)調(diào)研。在此基礎(chǔ)上,2021年,北京首次將實(shí)體書店扶持政策門檻明確為:以經(jīng)營出版物為主營業(yè)務(wù),持續(xù)經(jīng)營滿1年的實(shí)體書店;實(shí)體書店經(jīng)營面積不少于30平方米,出版物經(jīng)營面積超過50%;上架經(jīng)營出版物不少于2000冊,品種不少于500種。按照這一標(biāo)準(zhǔn),北京首次評(píng)選了99家年度示范書店。今年1月,北京市對實(shí)體書店開展閱讀文化活動(dòng)提出“四個(gè)明確”的規(guī)范要求,聚焦主題方向、類型形式、資料留存、群眾參與等方面,提升扶持項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化水平。

“圖書是一個(gè)書店的靈魂,選品的質(zhì)量決定了書店的生死。書店在數(shù)量上競爭不過電商,只有在圖書品質(zhì)及服務(wù)上下功夫才可能贏得讀者。”中國數(shù)字出版博覽會(huì)副秘書長劉亞軍表示。

不止于提供好書,實(shí)體書店在滿足讀者需求方面下足了功夫。

書太貴,家里也沒地方放書——外研書店東升科技園店推出365元年卡,平均每天花一元錢就可以借閱圖書,還附贈(zèng)咖啡兌換券。雨楓書館會(huì)員則可以不限時(shí)間、不限次數(shù)自由借閱圖書。王府井書店與北京市東城區(qū)圖書館聯(lián)合創(chuàng)辦了“王府井圖書館”,讀者既可以在書店購書,又可以借書,實(shí)現(xiàn)圖書館配書的“私人訂制”。

書太多,不知如何選書——北京圖書大廈聯(lián)合專家學(xué)者,推出了“學(xué)習(xí)書單”“北京圖書大廈高級(jí)管理者書單”“北京發(fā)行集團(tuán)專家選書團(tuán)好書推薦”等多個(gè)精選推薦書單,為讀者選購圖書提供多元選擇。

太忙,沒時(shí)間逛書店——社區(qū)書店讓讀者茶余飯后不出社區(qū),在家門口就可以讀到好書。24小時(shí)書店隨時(shí)等候每一個(gè)愛讀書的人。

在北京圖書大廈,一位爸爸在陪孩子看書。 人民日報(bào)記者 施芳攝

“實(shí)體書店是一項(xiàng)重要的公共文化基礎(chǔ)設(shè)施,要千方百計(jì)辦好,更好融入百姓生活,滿足人們的文化需求,塑造首都的精神氣質(zhì)。”北京市西城區(qū)圖書館管理協(xié)會(huì)會(huì)長郭斌說。

謀發(fā)展 打造公共文化空間

在童書借閱區(qū),動(dòng)物造型座椅、色彩亮麗的大吊燈、適合親子共讀的小圓桌……孩子們捧讀著喜愛的圖書;在共享書房,一桌一椅一燈,幾位年輕人正享受著靜謐的學(xué)習(xí)時(shí)光……人們驚喜地發(fā)現(xiàn),升級(jí)改造后的北京圖書大廈更美了,服務(wù)也更貼心。“書店不僅僅是購書的場所,還是一座城市的文化會(huì)客廳。我們努力提供豐富的文化產(chǎn)品,不僅滿足讀者的需求,也是書店高質(zhì)量發(fā)展的需要。”北京圖書大廈副總經(jīng)理秦輝說。

“實(shí)體書店不能一直靠政府補(bǔ)貼生存,必須切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)讀者、服務(wù)社會(huì)的意識(shí)和能力,走出一條社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏之路。”北京市委宣傳部工作人員表示。以特色書店、最美書店、示范書店評(píng)選為導(dǎo)向,北京大力推動(dòng)發(fā)展“書店+”,鼓勵(lì)書店孵化新業(yè)務(wù)、新場景,初步形成“館店結(jié)合”“廠店結(jié)合”以及“書店+課堂”“書店+文旅”“書店+戲劇”等特色模式。

有顏值,更要有內(nèi)涵。北京的實(shí)體書店正努力走出一條轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。

理念創(chuàng)新是關(guān)鍵。作為一家詩歌主題書店,小眾書坊正如它的名字一般,從創(chuàng)辦之初,就走了一條與眾不同的路子。它既是一家書店,也自主策劃出版圖書;既有實(shí)體店,也有網(wǎng)店,還有“小眾雅集”“天天詩歷”“看詩歌”等新媒體,在向讀者傳播優(yōu)質(zhì)文化的同時(shí),起到引流促銷的作用;既頻頻舉辦高層次的讀書活動(dòng),也服務(wù)周邊社區(qū),成為市民的文化客廳。“隨著人們閱讀、購書習(xí)慣的改變,實(shí)體書店銷售圖書的功能將越來越弱化,而作為一個(gè)區(qū)域的文化交流場所和終生學(xué)習(xí)場所的功能將越來越強(qiáng)化。”彭明榜說。

文化活動(dòng)是標(biāo)配。外研書店近年來舉辦了600余場形式多樣的學(xué)術(shù)文化和親子閱讀活動(dòng),打造了“國際詩歌之夜”“費(fèi)孝通思想研究講壇”“外研沙龍”“研課堂”“研媽媽繪本故事”等多個(gè)品牌活動(dòng)。

融合發(fā)展是趨勢。可買書看書,可品茗會(huì)友,可觀影聽樂,可寫字作畫,可學(xué)習(xí)休閑……在北京,這些跨產(chǎn)業(yè)的實(shí)體書店日益受到人們青睞!“實(shí)體書店正成為一個(gè)融合平臺(tái),以圖書為媒,把多種文化要素聚集起來,打造出多樣的生活樣態(tài)。”劉明清說。

情感交流是根基。“伴著輕音樂,靜靜地看書、思考,內(nèi)心平靜安寧”“當(dāng)我開心時(shí)我會(huì)來見你,當(dāng)我難過時(shí)我會(huì)來見你,我要永遠(yuǎn)和你在一起”“陌生的街頭意外地‘邂逅’了你,我滿心歡喜”……走過北京的一家家實(shí)體書店,翻看著讀者寫下的一頁頁留言,我們真切感受到了書店之于讀者的意義,書店之于一座城市的意義。

“北京將充分發(fā)掘?qū)嶓w書店作為城市公共閱讀設(shè)施的文化稟賦與空間稟賦,進(jìn)一步推動(dòng)首都實(shí)體書店轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展,打造更優(yōu)質(zhì)的閱讀產(chǎn)品、空間服務(wù)和活動(dòng)體系,為廣大市民讀者做好服務(wù),為書香北京增添一份力量。”北京市委宣傳部一級(jí)巡視員王野霏表示。