研學旅行視角下的閩南傳統民居保護性利用研究

陳月珍

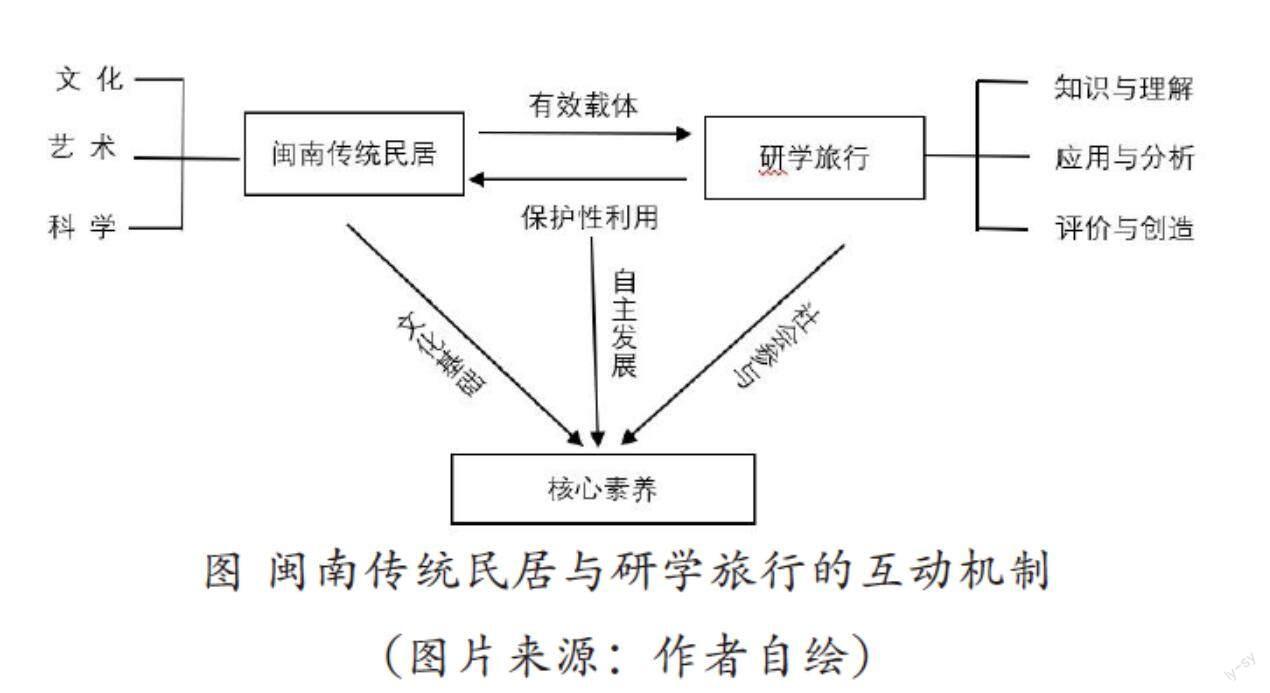

自2013年提出研學旅行開始,研學旅行便成為研究和討論的熱點。研學旅行是發展學生核心素養的新路徑,是踐行知行合一的新方法,是實現立德樹人目標的新手段。研學旅行活動的實施需要依托一定的載體和媒介,閩南傳統民居集建筑文化、人文歷史、營造技藝為一體,是物質文化和非物質文化的集中體現,是研學旅行活動的良好載體。我們從研學旅行的視角,探討閩南傳統民居與研學旅行的互動機制、閩南傳統民居研學旅行的實踐模式,并提出閩南傳統民居研學旅行保護性利用的保障機制,以期對民居建筑類研學旅行的組織和實施提供借鑒。

國務院辦公廳印發的《國民旅游休閑綱要(2013—2020年)》提出,要“逐步推行中小學生研學旅行”,研學旅行正式出現在大眾視野中。2016年教育部印發《關于推進中小學生研學旅行的意見》(以下簡稱《意見》),認證了研學旅行的重要性;隨后相繼出臺《研學旅行服務規范》《中小學綜合實踐活動課程指導綱要》,公布第一批“全國中小學生研學實踐教育基地、營地”名單,將研學旅行納入中小學日常教育范疇。

“研學旅行”始于修學旅游、修學旅行、教育旅游,國外研學旅行的研究主要將研學旅行作為教學要求,讓學生直接體驗社會,學習自然文化知識,提高跨文化理解能力,他們普遍認為,教育旅游是一項以團隊形式外出學習實踐的旅游項目[1-3]。與國外研學旅行研究相比,我國研學旅行理論研究雖起步較晚,但發展迅速,在中國知網(CNKI)數據庫,以“研學旅行”為主題進行檢索,共檢索到期刊、學術論文、報紙、會議等相關文獻5020條,內容涵蓋研學旅行的內涵、研學課程設計、研學旅行基地建設和研究、研學旅行產品研究、研學旅行發展對策研究等。在研學旅行產品研究方面,大多數學者根據某一地區的旅游資源對當地研學旅行產品進行開發研究,提出研學旅行產品開發路徑。

研學旅行概念有廣義和狹義之分,兩者之間的區別在于參與對象的不同。廣義的研學旅行是指參與探索性研習的旅行活動,面向有條件參與的所有人;狹義的研學旅行是指參與研習和實踐的中小學群體。我們所探討的研學旅行指的是狹義的研學旅行,即《意見》中提出的研學旅行,是由教育部門和學校有計劃地組織安排,通過集體旅行、集中食宿方式開展的研究性學習和旅行體驗相結合的校外教育活動[4]。這種活動是通過旅行的方式深入研習某一領域或某一課題,團隊協作,寓教于樂,促進學生身心的健康發展。

研學旅行需要載體,閩南傳統民居集建筑文化、營造技藝、人文歷史為一體,是閩南非物質文化的重要組成部分,也是研學旅行的良好載體。閩南傳統民居與研學旅行的結合,將本土非物質文化遺產融入中小學研學旅行產品,為研學旅行課程提供豐富的題材,是中小學生認知家鄉、提升家國情懷和綜合素養的有效途徑,也是保護、傳承和弘揚非物質文化遺產的有效方法。

非物質文化遺產與研學旅行的結合現狀

當前,非遺與研學旅行的研究主要從三個方面進行。一是以某一地域的非遺為載體,探索非遺研學旅行產品的開發。如邱悅以江蘇省非物質文化遺產為例,對非遺研學旅行開發的可行性、江蘇省非遺研學旅行的現狀、非遺主題研學產品的開發進行了探討[5]。二是探索非遺與研學旅行結合的意義、結合的現狀、結合策略與保障措施等[6-8]。非遺與研學旅行的結合需要學校、政府教育部門、旅游企業和非遺傳承人的多方配合,才能達到寓教于樂,深入學習的目的。三是以某一非遺資源為例,探索非遺的旅游價值,非遺與研學旅行結合的可行性、難點、途徑與課程開發等[9-11],如張雪華以廣西桂林恭城油茶文化為例,探索恭城油茶文化非遺的傳承、恭城油茶文化非遺研學旅行開發的可行性、恭城油茶文化非遺研學旅行產品開發的原則和項目。而探討閩南傳統民居與研學旅行的結合則是空白的。

閩南傳統民居集建筑美學、人文歷史、營造技藝為一體,兼具物質文化遺產和非物質文化遺產價值,尤其是非物質文化遺產價值極高。以全國文物保護單位南安蔡氏古民居(位于福建省泉州市南安市官橋鎮漳里村)和福建省文物保護單位楊阿苗故居(位于福建省泉州市鯉城區江南鎮亭店村)為代表的傳統建筑技藝,是中國傳統木結構營造技藝的重要組成部分。這種營造技藝以師徒之間“言傳身教”的方式世代相傳,延承至今。如今,閩南傳統民居的價值通過研學旅行活動延續下去,意義重大。

閩南傳統民居與研學旅行的互動機制

根據布魯姆教育目標分類理論,認知過程是從知識、理解、應用、分析、綜合到評估,從簡單到復雜、從具體到抽象的順序進行排列,強調累積性的學習過程[12]。研學旅行是在旅行中進行研究性學習,根據中小學生的認知規律,從知識、理解到應用、分析,再到評價與創造,是一個從淺層走向深層,從低階到高階的過程。閩南傳統民居作為研學活動的載體,既能拓展研學功能,又能合理利用資源,讓中小學生在民居內學習建筑格局,欣賞建筑藝術,獲取人文內涵,探索人與自然、人與社會的關系,有助于培養具有深厚的文化基礎,強勁的自主發展能力和社會參與能力的,全面發展的人。

閩南傳統民居研學旅行的實踐

以布魯姆教育目標分類為理論基礎,對應研學旅行的初級、中級和高級階段,從輸入到輸出,聚焦閩南民居的建筑布局、風格、建筑起源、文化和營造技藝,進行觀察和理解、應用與分析、評價與創造,并進行課后的延伸拓展。

初級階段:知識與理解

“知識與理解”是閩南傳統民居與研學旅行結合的初級階段,這一階段充分調動中小學生敏銳的感覺器官,通過看、聽、讀進行認知與欣賞,該環節注重建筑本身,包括民居的人文故事和傳達的人文精神;“宮殿式”大厝的建筑布局和組群特點;“雙護厝,突出廳堂,兩邊對稱”的建筑設計以及“紅磚白石”“出磚入石”“燕尾脊”的建筑藝術等。在看、聽、讀的基礎上,將“紅磚白石”的閩南傳統民居輸入知識體系,并以畫、寫、說的方式輸出閩南傳統民居的特征。

中級階段:應用與分析

在知識與理解的基礎上,分析閩南民居建筑的起源,以及閩南民居與當地自然人文環境的融合。閩南民居建筑源于中原漢族古民居建筑,體現了中原漢人遷徙移居后對家鄉的思念,同時融入南洋的建筑風格,體現閩南人愛拼敢贏、燕飛千里總歸窩的精神。閩南傳統民居切合當地自然人文環境,閩南多雨水,磚石建筑能起到防潮防濕的作用;同時,閩南民居的封閉式和宅院式布局體現了閩南家族親密團結的人文精神。中級階段的應用注重輸出分析結果,成果形式可以有報告、提出相關問題并解決問題。

高級階段:評價與創造

評價與創造是研學旅行的終極目標,從宏觀和微觀角度對閩南民居進行評價,實踐與傳承閩南民居的建筑藝術和營造技藝,并嘗試進行創造,對閩南民居的居住環境和結構布局提出改善意見。

實踐與傳承則充分利用中小學生靈活的創作思維,調動中小學生的動手實踐能力,進行民居或民居某些建筑元素的創作與實踐,如斗拱的組合、瓦片捏造、木雕裝飾的雕刻、剪粘工藝的親身實踐等。

閩南傳統民居研學旅行保護性開發的保障機制

以教育部門、學校、家庭為指導,嚴格把控研學內容,精心設計研學課程

政府教育部門為領頭羊,學校和家庭為基本單位,共同監督研學旅行產品的質量,保障產品的體驗性和原真性。研學旅行是提高中小學生核心素養的新嘗試和新路徑,“研學”是目的,“旅行”是方式,通過集體旅行的方式將校內知識和真實場景深度連接。在這個過程中,研學內容和研學課程的設計是關鍵,當前市場在這一領域還不成熟,仍套用旅游的線路和講解內容,缺乏“研”和“學”,更缺乏參與和體驗。教育部門、學校和家庭應嚴格把控研學內容,選用精品研學課程,保障研學旅行的“知行合一”。

以租代養,建立閩南傳統民居研學基地,打造豐富多彩的研學旅行產品

當前,因傳統民居不方便居住,閩南多數傳統民居閑置,時間久了便荒廢。房屋只有利用起來才更能煥發活力。將閑置的民居出租,以租代養,以傳統民居本體為主體,配備基礎設施,改造成研學基地,既能保護性利用,又能傳承閩南民居技藝,一舉兩得。

以傳承人為核心,培養優秀的研學旅行指導師,保障研學旅行產品的本真

以傳承人的技藝為根本,傳遞閩南民居和營造技藝的核心思想和體系,同時培育一支專業的研學旅行指導隊伍,負責研學旅行方案的策劃、制定和實施,課程的建構、內容的講解、問題的探索和技藝的體驗。傳承人與研學旅行指導師是相輔相成的關系,傳承人保障技藝的本真,研學旅行指導師保障研學活動的有序進行。

以旅游企業為助力,推動研學旅行產品的開發和推廣

旅游企業的能動性是推動研學旅行產品開發與利用的動力,需注重保護與傳承,不因利益的驅使破壞研學旅行產品中原汁原味的內容,這需要學校、政府教育部門的共同監管。

未來,研學旅行要堅持教育性、實踐性、安全性和公益性原則,要把研學旅行納入學校教育教學計劃,促進研學旅行和學校課程有機融合。閩南傳統民居研學旅行,目的是傳播人文精神,傳承非物質文化遺產。本文嘗試以布魯姆教育目標分類理論對閩南傳統民居研學旅行的結合進行實踐,提出閩南傳統民居研學旅行保護性利用的保障機制,讓廣大中小學生在研學旅行中感受祖國大好河山,感受博大精深的人文精神,感受中華傳統美德,增強“四個自信”,學會做人做事,學會動手動腦,學會生存生活,成為全面發展的人。

參考文獻

[1]Samah AA,Ahmadian M.Educational tourism inMalaysia: Implications for community develop-ment practice[J].Asian Social Science,2013(11):17- 23.

[2]Hayato Nagai,Sho Kashiwagi.Japanese Students on Educational Tourism:Current Trends and Challenges[J].Asian Youth Travellers,2018,24(03):117-134.

[3]Tim Pitman,Sue Broomhall, Joanne McEwan,Elzbieta Majocha.Adult learning in educational tourism[J].Australian Journal of Adult Learning,2010,50(02):219-239.

[4]讀萬卷書也要行萬里路——教育部等11部門印發《關于推進中小學生研學旅行的意見》[J].云南教育(視界時政版),2017(01):21.

[5]邱悅.江蘇非物質文化遺產研學旅行產品開發研究[D].南京:東南大學,2017.

[6]馮顯容.“非遺”和“研學旅行”融合的現狀與對策[J].藝海,2019(10):158-159.

[7]楊璐歌,傅佳琪,黃俊毅.永春非遺研學旅行的現狀與提升對策研究[J].農村實用技術, 2020(02):92-93.

[8]張豆,邵繼民,吳志軍.非物質文化遺產在研學旅行中的應用研究[J].教育與裝備研究, 2019,35(11):3-5.

[9]宋燁.非物質文化遺產研學旅行研究[J].合作經濟與科技, 2020(07):38-39.

[10]張雪華. 恭城油茶文化研學旅行開發研究[J].旅游縱覽(下半月), 2019(08):124-125.

[11]彭逸樂,許建.非物質文化遺產的旅游價值與研學旅游相結合的開發對策探究[J].經濟師, 2020(06):220-221.

[12]吳樹芳,朱杰,王梓懿.淺析布魯姆教育目標分析體系[J].教育現代化,2018,5(46):22-23.