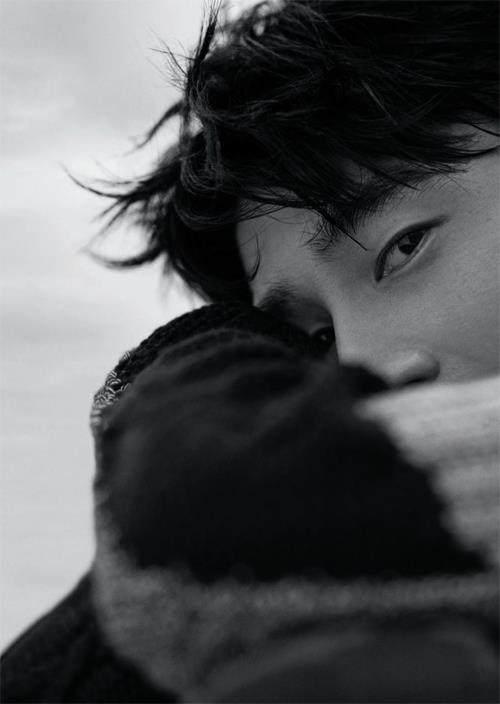

趙又廷:順勢而為

舒貓

太舒服的表演,可能是危險的

出道十年,趙又廷身上有著很多變與不變。

參演了不同類型的角色,拿過獎,受爭議后靠演技“翻身”,這些都是在熒幕上可以共同見證的變化。

也有很多不變,比如對表演抱有熱忱之心,愛家人,讀書。

多次作為閱讀活動的推廣者,趙又廷的閱讀習慣,是從小就培養起來的:爸爸媽媽都很愛看書,自己也經常和哥哥一起去書店,沒事就瘋狂看書。他形容自己是一個閱讀上的雜食動物,他最近讀的印象最深刻的一本書,是余華的《文城》,他很喜歡小說傳達的“野性之美”,也喜歡在閱讀的浸染中,保持住一種開放的世界觀。

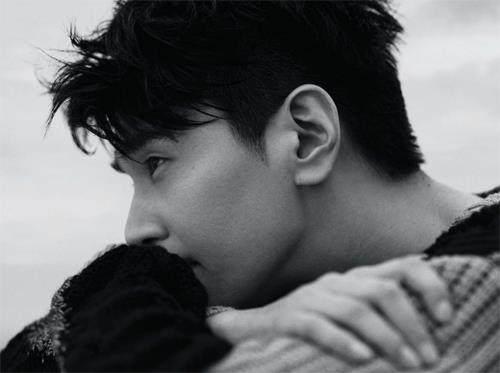

就像閱讀是安靜的行為,激烈的、攻擊性的詞匯放在趙又廷的身上并不合適,就像大眾看到這樣一位公眾人物,更容易聯想到植物性的氣質:平和、緩慢、向光生長。以及天秤座人的典型特點:均衡、和諧、知性、優雅。

于是我們試圖從“趙又廷秩序”的排列中,找出一些相似的關鍵詞,比如舒適感。趙又廷認為,舒適感需要分維度討論。首先,當演員不可能是舒服的。“如果你演得很舒服的話,其實是挺危險的事情。”

表演中的舒適、自如,游刃有余,只是觀眾看到的狀態。進入角色,就是進入無可松懈的狀態,需要時刻保持著動物性的警覺:接收對手的信息,判斷,做出反應。“如果說我演舒服就好了,依靠肌肉記憶和慣性……我覺得這樣的表演會陷入誤區。”

所以對于演員來說,打破表演的舒適區,某種程度是個偽命題。不僅是在表演過程中,對于演員這個身份的規劃,他也抱有警覺:這讓他時常想要拒絕掉一些重復性高的角色。這樣的堅持,也讓觀眾看到了他在不同類型角色中的突破:《艋舺》的街頭少年,《三生三世十里桃花》里的美男子夜華,以及《理想之城》《平凡的榮耀》中的職場人士……

唯有一種角色是缺位的。“對哦,我真的沒演過反派。”回顧以往角色,趙又廷突然有感而發,這當中不乏調侃式的疑惑:是不是自己的形象一向“過于正確”了?

反派人物是不正確,復雜莫測的,往往能讓演員釋放出另類的能量。或者說,每個演員都會渴慕一個出格的角色。趙又廷也不例外。他設想了一下這個角色:有點陰暗、病態,有點人格分裂,就像《Joker》里的小丑。“也想演喜劇,其實我覺得自己有很幽默的一面。”

但他深知演員的狀態是流動的,沒有一種確定的形式,也不存在單向的對等作用力。更常見的效應是演員為角色付出精力,同時從一個角色身上得到能量,這是屬于角色和演員的相互反哺。趙又廷也同意說,一個好的角色可以讓人得到成長。

如果放開更多的好奇心,他覺得沒有演過的角色都想演,原因是所有的角色都在幫助他認識自我——在角色中找到與自我共鳴的部分,卸下角色之后,對自己又產生新的認識。“事后我會想,原來我也會跟他一樣做出那個舉動,原來我不是這樣的人。”

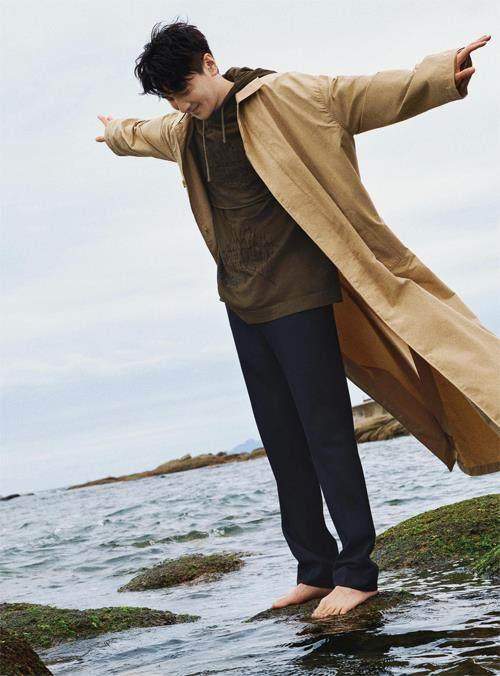

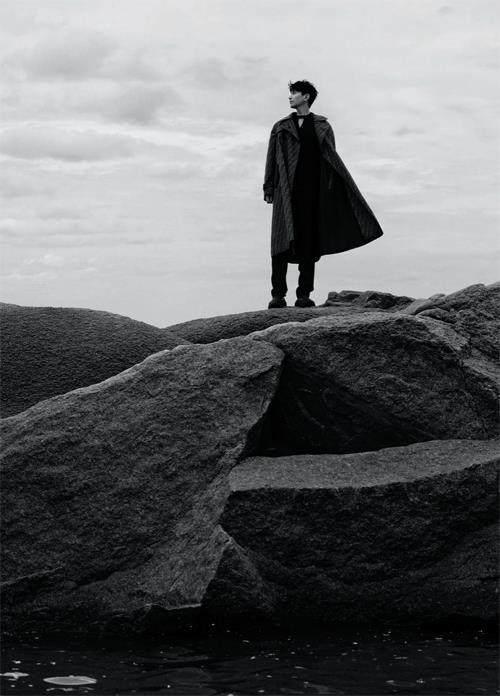

Stretch男士工裝外套、New Venture男士西裝外套、The Fundamental男士運動T恤和New Venture男士休閑褲均為lululemon

我是一個不愛驚喜的人

在大家的印象里,趙又廷似乎是一個不喜歡爭取、“不太上進”的演員。在瞬息萬變的演藝圈,趙又廷的穩定型性格,讓他像一個身在其中的觀景者,偶爾會焦慮,但是能一直活在自己的節奏里。這似乎也印證了盧梭所言:觀景者的靈魂越是敏感,就越會為這分和諧所引發的情感所陶醉。

比如會自然而然就照顧到對手戲演員的感受,也幾乎沒有因為表演上的分歧跟人發生過爭執。一方面是同為演員,自己不想把自己的標準強加到別人身上,另一方面是對自我和他人的邊界感的確認。

邊界感明晰,因而也抱著清楚的、解決問題的邏輯,這是他從最開始拍戲時就形成的立場:所有分歧和意見的抉擇權,最后都要交給導演,一部戲是導演的作品,不是演員的作品。演員是作品的容器,能做的就是在這個容器里完成自己的工作。

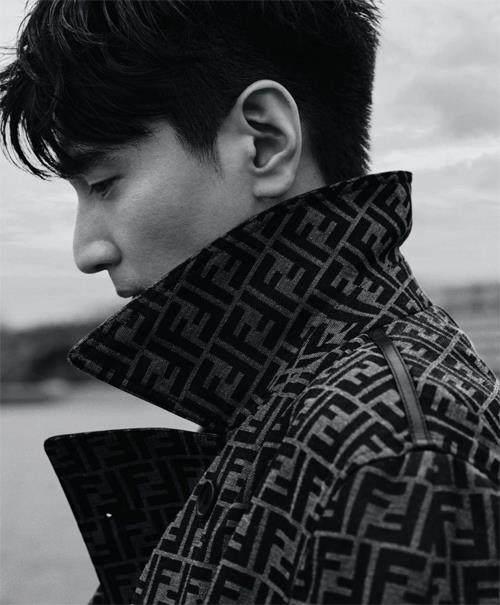

正如他沒有刻意去鉆研過“風格”,不想讓演員這個容器凌駕于角色之上,他擅長的是讓自己去貼近角色,感受角色需要的是什么。

因而這層秩序的外殼不是堅硬的、充滿抗拒的,而是柔軟的,與他人的情感發生連接與交換,將溫柔一次次納入到自身內部。

就像卸下演員的身份,他一直很享受自己在生活中的角色:一個擅長營造和諧氛圍、讓身邊的人感覺到舒適、輕松的角色。不用刻意扮演,是深植于內心的紳士教養使然。也不喜歡競爭,比起競爭,他更熱衷看到的情景是大家一起同心協力把事情做好,“輸贏對我來說不重要,我覺得過程比較重要”。

將關注別人的存在當做行動的尺度,也源于一種內在秩序的強大,“有時候我想,為什么非要做到九十分呢?如果只能做到八十分,七十分,但是大家都很開心,有所收獲,我也覺得挺滿足的”。

不會按部就班地做計劃,但是事情超出預期范圍還是會焦慮,這種焦慮可能是一些情緒邊角,但是面對一切內在秩序之外的闖入之物,趙又廷的回答沒有猶豫:“我是一個不喜歡驚喜的人。”他開玩笑說,因為驚喜可能是驚嚇。

他戲稱自己多少有點強迫癥,某種程度上也可以說是一個完美主義者。他在綜藝節目上也表達過一些強迫癥的小細節:空調溫度得是雙數,墊子不擺正就不自在,書放反了要糾正過來……心里有一塊平靜的水域,小小的漣漪也會格外顯眼。

但這種完美主義并不過度干擾到別人。趙又廷解釋,“大概是因為自己沒有,也沒有必要往深處探究”。不探究,是知道何為點到即止——將心中天平校準到適當的位置,用適當的力氣去適應事情。這種平衡,與其說是性格品質,不如說長久以來打磨出來的能力。

所以很難去思考失衡的東西,比如危機感。趙又廷認為自己不是特別容易有危機感,“因為我不喜歡工作節奏太強,我喜歡什么東西都慢慢來”。“慢慢來”的個性也消解了很多不安,或者說,“慢慢來”的風格,為趙又廷堆壘出一個平衡的基底。

在快節奏的時代,慢的性格,似乎很容易與所謂的機會失之交臂。但是比起追逐一些無法預期的事情,成為遵循內心的人,需要另一種持久的內驅力——他不想讓自己成為一把拉滿的弓,隨時處于待發的狀態,他的蓄能發生在一些細微的反芻時刻,動靜自知,等待著一個合適的時機。

順勢而為,會發現新的自由

對于接受角色的首要考慮,趙又廷一直以來的標準是:角色適不適合自己?他認為這是對自己和劇組都負責的做法。也會有自我懷疑的時刻,打消了彼此的疑慮之后,他才能接下這份工作。

但是對演員這個職業來說,即使不主動擁抱不確定性,“意料之外”也隨時可能發生,如何應對各種各樣的隨機時刻?趙又廷講述的兩段經歷,恰好巧妙地解答了這個問題。

為塑造的角色提前做好功課,基本是一個優秀演員的自我修養,但到了拍攝現場,不可能完全按照設想的進行,總有一些更好玩的即興創作。這種表演方式對演員的要求更高,在不給明確指令的環境里,看看演員能創造出什么。“有時候導演不需要你了解太多,他想要創造的是完全虛構的角色,一個新的、隨機的任務。”

在這種表演方式面前,趙又廷感覺自己的安全感一下子被抽掉了:參演電影《搜索》時,他還沒有拿到劇本,陳凱歌就給了他一個指示:在劇組里待著,什么都不要做,讓自己放空一個星期。在《蘭心大劇院》拍攝期間,婁燁也給了他充分的自由,盡管那種自由一開始讓他無所適從。在度過了痛苦的一周,摸索到了這種表演風格之后,趙又廷發現,通向自由的終極方法,是真實。“你可以哭著演笑著演,甚至沉默,導演都能接受,只要你做出來的反應是真實的。”

他感受到了表演深層次的真實,是順勢而為。對于講究穩妥,會認真考量自身與角色適配度的趙又廷來說,這次學會了享受這種冒險,享受潛能被激發。“所以如果說進步跟升華算改變的話,那我當然會選擇改變吧。”

對表演的追求是沒有盡頭的,表演上的改變隨時都會發生。但是回到生活,對于和家人的相處模式,外界對自己的定位或者解讀等等,趙又廷覺得維持現狀就很好,“我覺得現在挺好的”。

最后,我們邀請趙又廷回答什么是幸福。

“剛剛結束工作,能去吃一頓大餐,我就會感覺非常幸福。”而無論是對于事業還是日常,幸福的前提應該是有安全感,和家人、朋友在一起。幸福不是轉眼即逝的瞬間,是一種平平常常的持久的狀態,不需要任何令人激動的地方,在寧靜中就可感受幸福的魅力。

跑跑步,看看書,這些細小的日常習慣,也能讓他保持在幸福的穩定閾值之中。“自從受傷之后就很少運動,但最近我又在開始跑步了,你知道嗎,跑到一定狀態的時候,就能進入到類似冥想的狀態。”

相比給予成功的標簽和定位,趙又廷依然更想做那個捕捉幸福的人。