今晚,月亮發來邀請函

雷晶晶

今夜月明人盡望,古人還要干點啥

皓月當空,多么養眼!人們自古便有賞月的習俗,在月光里飲美酒、嘗美食,通宵達旦,談笑風生:跟隨月亮的腳步來到現實世界的,還有古人津津樂道的嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥等神話故事……看月,眼到心也到,可干的事兒可多了!

“吃”是重頭戲

月餅算是妥妥的“中秋美食”,傳統五仁、豆沙、蓮蓉等做餡兒的“甜味”深得民心。如今,鮮肉、火腿、泡椒,甚至冰淇淋等各種奇葩餡料成就的月餅風味獨特。除卻月餅,還有那桂花鴨鮮香肥美,炒田螺質感上乘,蒸芋頭綿軟回甘,大閘蟹膏肥肉嫩……這些中秋美食,也一脈“傳承”,一路“上新”。縱然千變萬變,團圓的節日味道從未削減分毫。

燃燈“向光生”

天上有月亮,人間有花燈。舊時中秋夜,人們將燃燈系在竹竿上,高懸于居所的瓦檐或者露臺,美其名日“豎中秋”。燃燈可以高懸、可以低挑,人們或聚于燈下,或伴在燈旁其樂融融。今天,燃燈的款式依然多樣:有用瓦片疊成“七級寶塔”的寶塔燈,有以紅柚皮、胡蘿卜等雕出花樣燈罩的琉璃盞燈……燈謎亦少不得,大家來找答案、比才智——誰還不會猜幾個燈謎呢?

南北樂事多

作為一場規模浩大的娛樂盛事,中秋節的樂事還得依托地域、環境而生。看,南方的“錢江秋濤”遠近聞名,中秋前后恰是極好的觀潮日,此時遠眺錢塘江出海的喇叭口,看那潮汐形成的澎湃浪濤,神清氣爽!這邊,北方的兔兒爺也登場了,它寄托著消災、避難、護佑平安的愿景,也是小孩子愛不釋手的民俗玩具。

玉兔為你發來月球上的“中國”

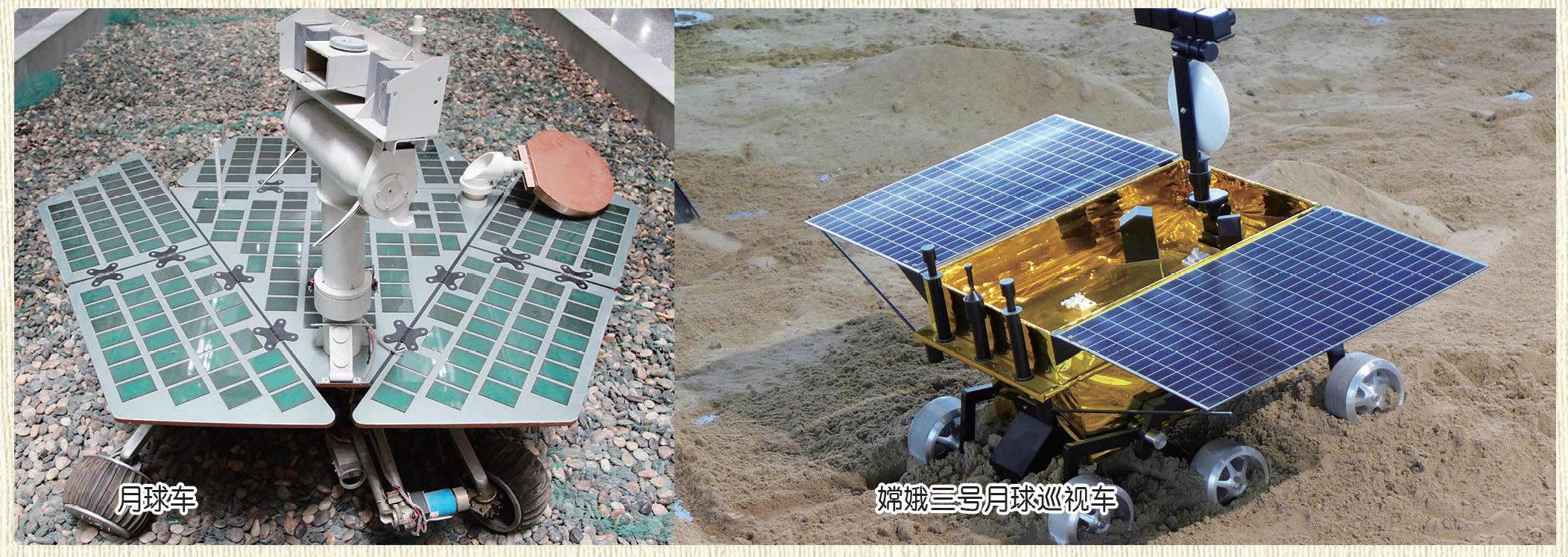

有人在嗎?我是月球車“玉兔號”!就是那只率先代表中國登月并且留在月球的小兔子呀。我的工作周期在2016年結束,在那以后我便成為月亮上的“常住民”了——了解下“中國兔”眼里的月亮吧。

東方文化來命名

還記得我傳回去的月巖照片嗎?跟地球上的石頭相仿不?月球也擁有山脊、峭壁、裂谷、盆地等諸多類似地球的地形,它們的名字可是地球人取的。可這個過程有點曲折:早期命名全憑個人喜好,有無數天文學家爭相為其賦名,有的地物至少得了仨名兒。直到國際天文聯合會正式成立,給月球地物命名的事項才日漸規范。

2007年以前,中國還沒有直接參與到為月球地物命名的工作中,但命名組自行選擇了不少“中國名”。跟著我一起數數唄,這其中既有張衡、祖沖之、郭守敬等古代科學家的名號,也有“景德”“婉玉”“松梅”等頗顯書卷氣的中國文化元素,為咱們中國文化的影響力點贊!

再多幾個“中國名”

在國際天文聯合會出臺的月球地物命名規則中,各個國家皆可通過提供科研發現成果、地物實體的詳細信息等自主申請命名權——這等榮耀,當然得與“探月能力”密切相關。

進入21世紀,中國啟動“探月工程”,我就是在2013年12月搭乘嫦娥三號探測器來到月球的。嫦娥三號著陸后,我們獲批用“廣寒宮”命名著陸點,該點附近的三個小環形坑則引用古代天文術語,依次喚作“紫微”“天市”和“太微”。再往后,嫦娥四號在月球背面的著陸點“天河基地”,嫦娥五號的著陸點“天船基地”,它倆與首次人類登月的著陸點“靜海基地”湊成迄今月亮上僅有的三個基地。

補充一下我的妹子嫦娥五號,她還用機械臂發力,靠鉆取和表取兩種方式得到千余克月壤呢。如此,人類時隔44年再次迎來彌足珍貴的月球樣本,像你所關心的“能不能種菜養花”“如何種菜養花”之類的問題都有望觸手解決!

……

每逢佳節倍思親!又是中秋了,我們姐妹幾個思念家鄉啊!不如你仰望天空,咱們相視而笑留個影兒!

圓月亮光光,誰在想家鄉

圓月亮光光,萬家燈火明。如此溫馨的時刻,總會激起層層漣漪——有時是離愁,有時是思念,有時是回憶,有時是期許……有時,它就是一位俠客瞬間的柔情。來,為“謫仙”李白斟一壺桂花酒,且聽他詩興大發!

靜夜思

[唐]李白

床前明月光,疑是地上霜。

舉頭望明月,低頭思故鄉。

現代譯文:

明亮的月光傾灑在床前,我還以為地面上鋪了一層白霜。

抬起頭來,看見那輪明月掛在天上,轉而低頭沉思,想起可愛的故鄉。

號稱“詩仙”的李白5歲識字,15歲寫詩又弄劍,18歲隱居苦學,24歲辭親遠游。李白性格豪爽,走哪兒都能結交朋友,孟浩然、賀知章、杜甫皆在他的朋友圈。李白好酒,喝醉了更好寫詩,《望廬山瀑布》《蜀道難》《將進酒》……這些詩,意氣風發,豪邁無比。26歲那年的春天,李白游歷到會稽(今浙江紹興),秋天病臥于揚州旅舍。在一個安靜的夜晚,星稀而月明,那月亮一下擊中了李白的心底,于是一首《靜夜思》油然而生。

陪你背詩

小智:這《靜夜思》朗朗上口,李白的功底棒棒噠!

楊博士:仙人自有妙語嘛。不過,本詩的宋刊本中,首句是“床前看月光”,第三句是“舉頭望山月”;明刊本中,第三句為“舉頭望明月”;清朝改成了“床前明月光”以及“舉頭望山月”。直到乾隆年間《唐詩三百首》里,它才變身如今的“明月光”和“望明月”。

小智:還是“現在版”讀來舒服!

楊博士:是呢,我覺得不只讀來舒服。“看月光”,你想,都看到了,怎么還會錯當成“地上霜”?至于“山月”,如此文縐縐的用詞兒,遠不如“明月”念得響亮。其實《靜夜思》流傳至今,很難說哪個才是李白的“原版”。話說回來,咱們的古詩文化博大精深,這詩,早已穿越了唐朝,凝聚了浩浩蕩蕩的人民智慧!

小智:夜深人靜,離愁上心頭,睡眼惺忪以至將月色當成又白又冷的秋霜。直到望見天上的月亮才瞬間清醒,繼而低頭,思念家鄉的山水草木、親朋好友……不錯不錯,好一幅“月夜思鄉圖”呀。

楊博士:可不,李白“信口而成”,該詩意蘊豐富!

此床不是床

這首《靜夜思》里,關于那“床”的爭議著實不少。有人說,室內瞧不見天,它絕非室內臥具而是室外物件:有人說,窗前有可能看到月亮,沒準兒“床”與“窗”通假9還有一種有意思的說法,說此“床”不是床。呃,聽著有點兒陌生?不如速度科普一

漢朝晚期,西北的游牧民族為方便上馬搞了個“器具發明”:幾根木棍一番組合,座面由棕繩連接。不止制作簡單、耗材少,關鍵還攜帶輕便,想去哪里,肩上一扛、臂上一掛,即刻出發。

到了魏晉南北朝時民族大融合,遷居中原的牧民們可沒忘記帶“床”。此時,更突破了上馬的單一用途,出現在行軍、狩獵、出游等各種場合,成了居室、庭院、車船等各處地點的給力“坐具”。時至隋朝,統治者改定名“交床”。到了唐朝, “胡床”的叫法又回來了,李白和他的小伙伴就寫過不少關于胡床的詩句,譬如“幾回沾葉露,乘月坐胡床”,妥妥的胡床“真愛粉”啊!

往后的日子里,游牧床在手藝人的帶領下“放飛自我”。宋朝,有人給它添置了靠背、扶手等配件,變成適合倚靠的“交椅”。明清,其形制更顯姿態:圓背的猶如“太師椅”,直背的能與“逍遙椅”相媲美,省略扶手、靠背相連的雙人椅、三連椅可供多人齊坐……實可謂:各有各的看頭,各有各的用場。

床的多變形制和廣泛使用,不僅豐富了國人的家居種類,還改變了“席地而坐”的生活方式、禮儀制度,真真見證了各民族一家親。

——什么?你也想要個“望月”床?這有何難!瞧見旁邊那個小馬扎了嗎?就它,其貌不揚的工藝設計,不折不扣的技術“文物”!