時遷盜甲

梁山的聚義廳上坐著宋江和軍師吳用。已令林沖率軍與朝廷派來的呼延灼交戰,他們在等待勝負消息。

林沖急急來報:“那呼延灼的連環甲馬十分厲害,眾家弟兄都敗下陣來,難以取勝。”

宋江只好命令眾將領撤回山寨,堅守不出。

這時外號叫“金錢豹子”的湯隆出場,他由花臉扮演,腦門上畫著大大的一枚金錢。

宋江問湯隆:“賢弟,進帳何事?”

湯隆說:“聽說今日我軍出戰,大敗而回,小弟便為此事而來。”

“賢弟有何妙計?”

“要破他的連環馬,非鉤鐮槍不可。”

宋江和吳用聞言一震:“鉤鐮槍?”

湯隆道:“小弟世代打造兵器為生,先父也曾留有圖樣。只是我會造不會使,會使此槍的只有我表兄徐寧。”

吳用忙問:“可是那東京城內金槍班教頭徐寧?”

“正是此人。”湯隆說,“若要教練鉤鐮槍法,非他不可。”

宋江點頭:“若得徐寧教授鉤鐮槍,大破連環馬,我梁山無憂矣。只是請他上山,必須想一良策。”

湯隆獻計:“小弟深知徐寧有一祖傳之寶,名為‘雁翎甲。此甲穿在身上輕如雁翎,刀槍劍戟都難刺透。徐寧將此甲視同性命,藏入皮匣之中,懸掛在臥室梁上。若有能人將此甲盜回,小弟自有良策換得徐寧上山也。”

宋江說:“湯隆賢弟所言極是,但不知命何人前去盜甲?”

智多星吳用說:“小弟自有安排。——湯隆賢弟,命時遷賢弟進帳。”

湯隆一聲叫,時遷即來到。吳用交待盜甲任務,時遷保證十日內盜回。

好,接下來瞧時遷的了。

他嘟噥著:“俺白天趕路,不覺已到黃昏時候。”他一看天,“哎呀妙哇,適才天晴月明,霎時霧暗云迷,此是天助俺成功也。”

來到徐家門外:“看此墻高大,俺怎能進去?”

他又叫一聲“哎呀妙哇”,看見墻邊有棵大樹。

他攀上樹梢,越墻而過——算是進了“頭門”,第一道門。

傳來敲更的聲音,劇中人會在此刻屈指計時。時遷彎下兩個指頭,二更了。他唱著:“聽譙樓又交二更應,想他們都夢魂方定。”譙樓是敲鼓打更的地方,“夢魂方定”是說這家人應該都睡著了。

以前時遷干這勾當是為了自己發點小財,現在卻是在為山寨出力,屬于“替天行道”的一部分了。

但第二道墻旁沒有樹,怎樣進第二道門呢,時遷自有辦法。他掏出小錘在門上不輕不重地敲了幾下。為什么要不輕不重呢?敲重了,會驚醒全家人;敲得太輕,沒人聽見也不行。最好是能被個把人聽見,讓睡在最靠近門口的那個人聽見。

果然,一個白胡子老管家被外面的動靜驚起,他舉著燈燭走出來巡視,念道:“忽聽外面響,莫做懶惰人。”

時遷躲到暗處。

老管家開了門,出來察看,時遷就迅速趁機進門。他蹲下身子,用腳尖走著“矮子步”,悄無聲息地跟在老管家后面。

老管家沒發現什么,自語著:“待我將門關好。”

他放下燭臺來關門。

關好門,忽然燭火滅了——當然這是時遷干的。

老管家大驚:“沒有風,燈怎么滅了?莫非有鬼?”

時遷立刻學鬼叫。鬼是怎么叫的?我們都沒聽見過。唐朝詩人杜甫的《兵車行》里說“新鬼煩冤舊鬼哭,天陰雨濕聲啾啾”,也許鬼叫就是“啾啾”的聲音吧。

老管家被嚇回他的小屋去了。

但這徐府還有第三道門,時遷繼續用小錘敲門。

里面傳出婦人和丫環的對話:

“梅香,外面什么聲響,出去看來。”

“是。”

丫環端燈出來看,時遷就用對付老管家的辦法進了第三道門。他又故意滾到丫環腳前,絆了她一下,引起驚叫。

婦人在里面問:“怎么樣了?”

丫環的燈不知摔到哪里去了,她只好回答:“我踩到貓身上了。”

“喵,喵!”時遷就干脆配合丫環學貓叫了。

婦人叫:“快快進來吧。”

“是。”

這時譙樓的更鼓敲了三聲。

“呀,”時遷唱,“聽三更正緊,你看那燈火尚微明,我且在檐下待機行。”

為防寶甲被竊,徐寧家竟通宵不滅燈火。時遷就耐心地等候在屋檐下面,等候最佳時機。

咚!咚!咚!咚!這一等就等到了四更。

這樣的“活兒”時遷本不愿接的,“只為軍中嚴令,這奇功賽過偷營。”對啊,他一個人的貢獻,勝似兵馬奔襲。他豎耳細聽,這是眾人睡意最深的時候,“鼾聲呼響不停,此時正好盜雁翎劫營。”

那只紅色皮匣子用鉤子掛在梁上。

時遷敏捷地下手,盜得寶甲。

他一道一道開了門。

走出頭門前,正好敲響五更,時遷回頭大叫:“呔,徐寧,你家有賊!”

你會覺得奇怪,這樣不是會驚醒徐寧嗎?你別忘了,時遷此行的目的本來就不是為了盜甲,而是爭取徐寧上梁山,好請他教授鉤鐮槍,大破連環馬。

徐寧被驚醒后會怎樣發現寶甲被盜,怎樣氣急敗壞地一路緊追呢?讀者朋友們自己想象吧。

周銳說戲

這出《盜甲》是逐步完善,逐步發展至今的。

本來最后有湯隆和白勝來接應時遷的情節,后來被砍掉,使節奏緊湊,干凈利落。

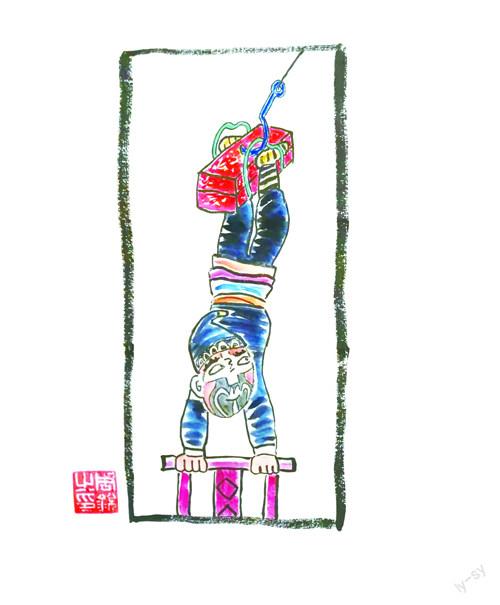

原來戲臺上是放“兩張半”,即兩張桌子加一張椅子,后來增高到“四張半”。上去叫“上高”,下去叫“下高”。上高時用兩個“倒卷簾”,即用腳勾住上面桌椅的橫檔,整個身體倒翻上去。下高時呢,演員會像突然失足往下跌,嚇大家一跳,然后只用一只腳勾住橫檔,這叫“倒掛金鉤”(足球運動員的一種突如其來的射門技巧也叫這名兒)。

武丑泰斗張春華60歲演此劇時,新創了一個絕招。他居然倒立在椅子上,用雙腳去摘掛在鉤上的匣子。這表現了時遷以及張春華本人的“藝高人膽大”,能把高難動作做得跟玩兒似的。

第一次看見《盜甲》里的時遷形象時,我心里嘀咕:怎么他的帽子跟西方小丑的如此相像呢?后來看資料,果然是這樣,也是一種“出新”了。京劇舞臺上,像時遷這樣由武丑扮演的英雄俠士,一般該戴鬃帽(也寫作“棕帽”),俗稱“蛐蛐罩兒”。說實在的,改成外國小丑帽,這種不倫不類的“洋為中用”我有些不敢恭維。不過,這種服飾上的小改動也持續至今了,我就照樣畫下來作為記錄吧。