泰戈爾的兩次中國行

劉維榮

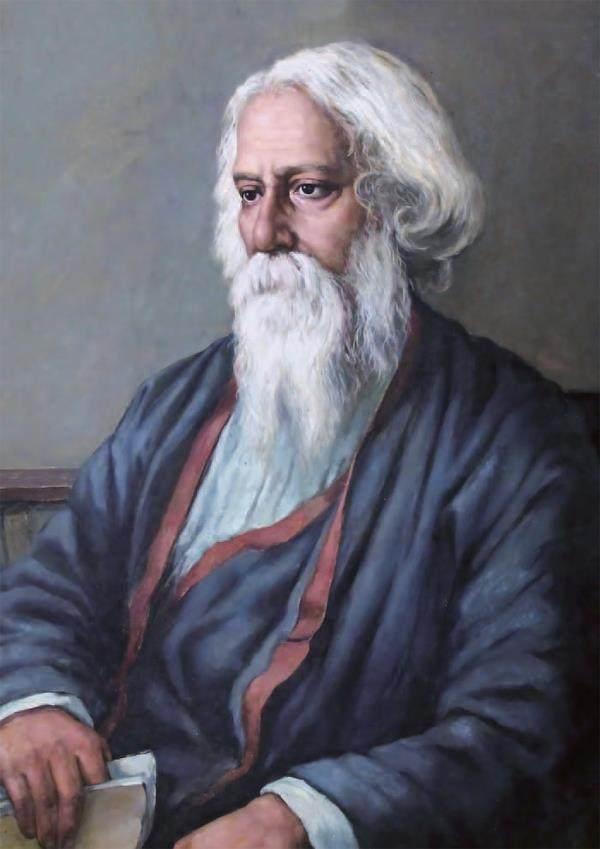

泰戈爾,這個名字中國人很熟悉,卻不知這位印度詩圣和中國有著深厚的淵源——他深愛中國文化,曾到中國訪問,還在南京的高校里做過公開演講。

1924年4月12日,應北京講學社梁啟超、蔡元培兩位中國學界泰斗的邀請,泰戈爾率領“國際大學訪問團”訪華。

這是中國學界期待已久的訪問。泰戈爾是東方古國印度的詩人,卻早已獲得歐美的承認和尊崇。瑞典皇家文學院將1913年度的諾貝爾文學獎授予泰戈爾,以表彰他那“至為敏銳、清新而優美的詩”。他以富于高貴、深遠的靈感及嫻熟的英語將充滿詩意的思想表現出來,并糅合了西歐文學的優雅與瑰麗。對這樣一位有東方的靈魂,又能夠從容進出西方文明的印度詩人,中國學界充滿了期待、艷羨和好奇。

對于泰戈爾的到來,最喜出望外的是徐志摩。在北京石虎胡同7號松坡圖書館,徐志摩發起了一個以留學歐美的知識分子為主體的新文化團體——新月社。“新月社”的名稱正是受泰戈爾《新月集》的啟示提出的。

講學社請徐志摩做翻譯,并照料這位六旬老人。不過,徐志摩不會說梵文,泰戈爾也不會說漢語,他們之間只能用英語交流。這讓泰戈爾遺憾又無奈,他一直認為詩一旦翻譯成另外一國的語言,就失去了它特有的魅力。

泰戈爾的中國行計劃六個星期,最主要的逗留地點是北京,上海是他往返必經的城市,南京則成為他從上海啟程北上的第一站。

踏上中國的領土,泰戈爾情不自禁地說:“朋友們,我不知道是什么緣故,到中國就像回到故鄉一樣,我始終感覺,印度是中國極其親近的親屬,中國和印度是極老而又極親密的兄弟。”

泰戈爾訪華的消息在上海文化界中激起巨大反響。報章雜志紛紛刊載以泰戈爾為主題的文章,頗有影響的《小說月報》連續出版泰戈爾特號,廣泛介紹其文學成就。上海文學研究會等團體在商務印書館俱樂部舉辦歡迎泰戈爾的演講會,參加者達1200人。

4月14日,徐志摩、瞿菊農陪同泰戈爾一行前往杭州。秀麗的湖光山色使他流連忘返,他像孩子一般地歡呼:“美麗的西湖,美麗的杭州,要不是時間關系,我真想在湖邊買個小屋住上幾天……”

4月18日下午,上海文學研究會等團體的1000多名成員在商務印書館俱樂部舉行正式歡迎會,歡迎泰戈爾一行。泰戈爾即席發表演說。當晚,徐志摩陪同泰戈爾一行乘火車沿津浦線北上。在南京,泰戈爾游覽清涼山、莫愁湖等名勝后,向文化界人士做了一次精彩的《中印文明》的演講。泰戈爾說:“近世文明,專尚物質,并不為貴。亞洲民族,自有最可貴之固有文明,宜發揚而光大之。”

5月8日,恰逢泰戈爾64歲生日。中國文化界的朋友在北京東單三條協和禮堂為他舉辦了別開生面的祝壽活動。祝壽活動由胡適主持,梁啟超致賀詞。梁啟超在賀詞中,首先向泰戈爾表示生日祝賀,并回顧了中印之間源遠流長的友好關系,接著梁啟超說,泰戈爾的全名是羅賓德羅納特·泰戈爾。“羅賓德羅納特”有太陽和雷的含意,可引申為“如日之升”“如雷之震”,譯成中文意思就是“震旦”,中國人稱印度為天竺。講到這里,梁啟超加重語氣說:“今天我們所敬愛的天竺詩人在他所愛的震旦過他64歲生日,我用極誠懇、極喜悅的心情,將兩個國名聯系起來,贈給他一個新名‘竺震旦。”梁啟超博古通今、引經據典、融匯中外的說明,博得全場的熱烈掌聲。

此時,胡適走上前來,用英語幽默地說:“今天一方面是祝賀詩哲64歲生日,一方面是祝賀一位剛生下來不到一天的小孩的生日。”說得大家哄堂大笑。泰戈爾更是喜不自禁,連連稱謝。后來,西泠印社的金石藝術家又為泰戈爾刻制了兩方不同字體的“竺震旦”印章。

泰戈爾在北京期間,游覽了故宮、頤和園和香山等地,徐志摩、林徽因二人陪同左右,被人戲稱為“金童玉女”。對此,林徽因也許有點犯窘,徐志摩則坦然受之。無可奈何的是,玉女不愛金童,金童自尋煩惱,徐志摩曾向慈祥的泰戈爾傾吐內心的積愫和隱痛。

5月底,泰戈爾結束了愉快的中國之行,離滬去日本,徐志摩陪他同行,《志摩的詩》中最膾炙人口的《沙揚娜拉》,就是在此行中寫成的。梁啟超在《飲冰室文集》中曾說過:“泰戈爾還很愛徐志摩,給他起一個印度名,叫作‘素思瑪。”

離別,總是讓人傷感。想到多日陪在自己左右、年輕可愛的林徽因,泰戈爾也黯然。他特意為她作了一首詩:天空的蔚藍/愛上了大地的碧綠/他們中間的微風嘆了一聲,唉!

泰戈爾第二次到中國是在1927年秋。當時的他正值去美國和日本講學,心緒不佳,又兼途中染上重病。他給徐志摩來了封信,表達了這種憤怒的心情。徐志摩接信后,急得坐立不安,恨不得立刻飛到他的身旁。泰戈爾回國途中,輪船將在上海停泊數小時,他又發電報讓徐志摩來見他。

那一天,徐志摩恰巧在路上遇到中學同學郁達夫,兩人便一道前往楊樹浦大來輪船公司碼頭。在輪船靠岸前,徐志摩情緒低沉,呆呆地對郁達夫說:“詩人老去,又遭到了新時代的摒棄,他老人家的悲哀正是孔子的悲哀。”后來,郁達夫在《志摩在回憶里》一文中說:“志摩對我說這幾句話的時候,雙眼呆看著遠處,臉色也變得青灰,聲音也特別低。我和志摩來往這許多年,在他臉上看出悲哀的表情來的事情,這實在是最初也是最后的一次。”泰戈爾和徐志摩在短暫會見后即作辭別。老人的挫折給富于理想的徐志摩以不輕的打擊。

自1928年至1930年,徐志摩在上海光華大學英文系任教。他生性飛揚灑脫,與校長、國學大師錢基博不甚相能,錢先生甚至這樣對愛子錢鐘書說,不可學像胡適、徐志摩那樣的所謂新文人。這更使徐志摩厭倦周圍環境。他經常在課堂上宣泄自己的這種感情,也更加推崇泰戈爾。

1930年春天,徐志摩在一群崇尚“性靈”的學生要求下,將他的英文課堂搬到校園內一座古墓前,幕天席地地進行授課。他朗誦英國詩人赫特生的作品《綠色大廈》和《鳥與人》。最后感慨萬分地說:“你們假若能去泰戈爾創辦的那所國際大學,住上一星期,你們才會感到宇宙萬物的可愛。我們要回到自然界去,這世界實在太骯臟了,什么地方都是丑的。”

孤島時期,孑然一身的陸小曼曾給《良友》畫報寫過一篇紀念泰戈爾的散文,雖然泰戈爾停留的時間不長,但對她的影響是巨大的。她后來回憶:“我們用英語交談,彼此一點也不拘束,談文學、談詩歌、談生活。他像一位學者,又像一位慈善的老人,非常坦誠,非常熱情……在這幾天中,志摩同我的全部精神都熔化在他一個人身上了。這也是我們婚后最快活的幾天。泰戈爾對待我倆就像對自己的兒女一樣地寵愛……”泰戈爾臨走時為表示感謝還曾贈予陸小曼兩件工藝品,她一直珍藏著,至今仍留存世上。

(摘自《莫愁·時代人物》2022年第6期)