貴港市水稻種植農機農藝結合策略及效益分析

黃振謙 鄭廣浩

摘 要 在農業技術不斷發展的背景下,加強農機農藝結合已成為農業領域的重點研究內容。以廣西貴港市為例,對水稻種植過程中農機農藝結合的具體技術流程進行探討,并分析了水稻種植中采用農機農藝融合技術與傳統種植方法的產量差異,發現應用農機農藝相結合模式有利于提高水稻產量。針對農機農藝技術融合存在的問題,提出加強農機農藝融合技術的宣傳與培訓、加大扶持力度、加強對新型農機設備和農藝技術的研究等對策。

關鍵詞 水稻;農機設備;農藝措施;技術融合;廣西貴港市

中圖分類號:F323.3 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2022.17.057

農機設備和農藝措施都是發展現代農業的重要組成部分,從理論上來講,二者的融合將進一步推進現代農業發展。因此,在實際的農業生產中,如何根據農機設備和農藝措施之間的共性,將二者有效融合,以促進農作物提質增產,是今后農業生產領域的重點關注內容。本文以廣西貴港市水稻種植為例,對此進行分析探討。

1? 效益分析

1.1? 經濟效益

貴港市近年來積極推廣農機農藝技術融合,并應用在水稻大田試驗。實踐應用結果顯示,與傳統農田相比,試驗田每667 m2稻田的平均產量增加53.2 kg,增收近156元。同時,農機農藝融合技術在降低生產成本等方面效果也較好,每667 m2稻田的平均成本降低105元[1]。

1.2? 社會效益

應用農機農藝融合技術能解決因傳統農藝措施造成的農業生產效率低下問題,進而提高生產效率,減少農民勞動時間,使農民將更多的時間、精力用于在其他行業的就業、創業,提高自身經濟收入。同時,新型農機設備和農藝措施的融合還會使閑置的土地恢復種植能力,進而有效拓展耕地面積、提升糧食產量。農機農藝融合技術的應用亦有助于推動農業生產標準化,保障糧食產品有效供給[2]。

1.3? 生態效益

農機農藝融合技術使農作物的種植流程更加科學合理,有助于提高農作物抗病蟲害能力,提高農作物產量、提升農產品品質。同時,實施新的農藝措施可降低農藥使用頻率,減少農藥殘留,進而減少環境污染,保護生態環境,提高生態效益[3]。

2? 貴港市水稻種植農機農藝結合策略

2.1? 概況

水稻是廣西貴港市的主要糧食作物,常年播種面積在21.33萬hm2左右,規模較大。但在以往的種植工作中,因水稻生產機械化水平和農業技術水平較低等問題,導致水稻種植成本居高不下,水稻提質增效緩慢。因此,近年來貴港市農業部門在廣西農業技術推廣總站的指導下,積極開展水稻種植農機農藝技術融合應用,探尋節本增效和提高水稻產量、品質的有效途徑。

2.2? 機械化秸稈還田整地

秸稈還田整地是水稻種植的基礎。工作人員利用秸稈粉碎機將田塊中的小麥秸稈粉碎,隨后均勻拋灑于大田間,確保秸稈粉碎材料的大田覆蓋率在85%以上。再使用大功率拖拉機對田塊進行犁耕并放水浸泡,以加快秸稈腐解。水稻生產中使用拖拉機進行旋耕作業,旋耕完成后整平田塊。當田間水層深度低于3 cm后,使用植保無人機對田塊進行封閉除草,并按每1 hm2施用500 kg復合肥的比例進行施肥。施肥結束后,使用復式作業機具盡快完成機械化秸稈還田整地作業。

2.3? 機械化育秧

1)準備工作。將經發芽試驗選取的發芽率高于90%的優質種子浸泡在2 mL使百克和10 g吡蟲啉混合液6 000倍液中48 h,以去除種子上可能攜帶的病菌,將浸泡后的種子放在陰涼處攤晾4~6 h。

2)育秧。貴港市水稻種植谷種用量為28 kg/667 m2,秧盤用量為20盤/667 m2,基于育秧流水線進行生產。育秧前先用1.5%敵克松溶液對秧盤進行浸泡消毒,確保秧盤底部處于潮濕狀態,以避免基質散漏;秧盤處理完成后要調試和運行育秧流水線,主要調試床土厚度、灑水量、播種量3個參數,在本環節調試中,床土厚度控制在5.5 cm,灑水量控制為1.4 L·m-2,播種量控制為90 g·盤-1。調節完成后覆土4 mm,避免種子外露[4]。

2.4? 機械化播種

1)為提高生產效率,水稻播種采用“工廠化”方式。在播種過程中,裝秧盤、裝底土、裝谷種、裝表土、疊盤等流程環節安排專人負責,并時刻監控相應流程的機械運行情況,隨時做好停機調整準備,以應對裝土、淋水和播種不均勻等問題。當秧盤完成播種后,由操作人員將秧盤搬離流水線,待育苗秧盤底部不再滲水后,將其放在避光處進行疊放,以20個秧盤為一疊,每疊間隔15 cm,同時為了增溫保濕,應在疊放的秧盤上覆蓋薄膜,并對底部進行密封。

2)播種完成后進行催芽。催芽是根據種子發芽過程中對溫度、水分和氧氣的要求,通過人為調節環境參數創造適宜的發芽條件,使種子發芽達到快、齊、均、壯的要求。使用蒸汽催芽的方式,以提供種子發芽所需要的溫度和濕度,環境溫度控制在28~32 ℃,濕度控制在60%~70%,確保3 d內完成催芽。當芽長超過3 mm且顏色鮮白時,適當降低環境溫度以進行煉芽,煉芽完成后于早晨將其送往秧田,以提高其對秧田環境的適應能力,同時需要使用遮陽紗進行遮陽,以避免強光直射。

2.5? 機械化大田管理

1)水分管理。使用交替灌溉方式,以滿足水稻對土壤水分和透氣性的要求,一般使用自走式噴桿噴霧機進行灌溉。如果稻田田塊硬度較高,則需要使用稻田開溝機作為輔助進行調整[5]。

2)肥料管理。根據水稻不同生長時期和生長狀況,使用機械設備施用不等量的尿素和其他有機肥,其中尿素的施用量控制在75~105 kg·hm-2、有機肥施用量2 250~3 000 kg·hm-2。

3)病蟲害防治。秧苗移栽至大田5 d后,使用植保無人機對大田進行封閉除草作業。同時,使用無人機等監控設備實時監控水稻病蟲害發生情況,必要時使用植保無人機施藥防治。病蟲害防治應使用低毒性的化學農藥,如使用40%呋蟲胺1 500倍液防治稻飛虱、使用30%噻呋酰胺1 500倍液防治紋枯病、使用30%苯甲丙環唑3 000倍液防治稻曲病等。農藥噴灑頻率根據種植區域的天氣情況和環境因素進行靈活調整。

2.6? 機械化收割與烘干

當水稻成熟率在95%以上時,使用全喂入式聯合收割機對目標區塊的稻田進行收割,控制秸稈切碎長度低于15 cm,秸稈留茬高度低于15 cm,以保證秸稈能均勻撒施在田間,為下一周期的輪作做好準備。稻谷收割完成后使用農機設備去除稻谷雜質,而后將烘干設備的溫度控制在40 ℃左右進行烘干,以確保在有效烘干的同時保護水稻內部營養成分不被破壞。

2.7? 效果分析

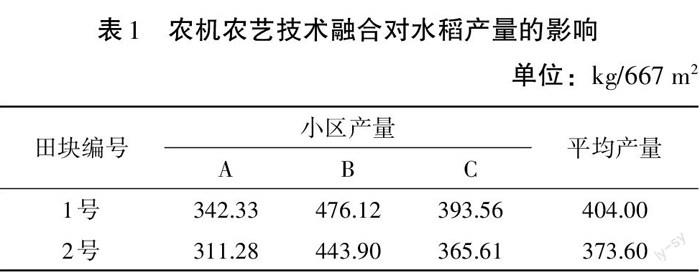

為深入探究貴港市水稻生產農機農藝技術融合所取得的效果,本文選擇兩個基礎條件基本相同的田塊進行分析,其中1號田塊為試驗田,使用農機農藝技術融合模式進行水稻種植與生產;2號田塊為對照組,沿用傳統農業生產模式進行水稻種植與生產。在水稻種植周期結束后對產量進行對比,結果如表1所示。

由表1可知,試驗組平均增產30.40 kg,平均增產率為8.14%。經過跟蹤考察工作人員反饋的資料,分析應用農機農藝融合技術取得明顯增產的原因有以下3點。

1)機械化作業過程中,對于播種密度、植株間距等控制較好,能確保大田內各區塊的總苗數和秧苗入泥深度保持一致。加之各區塊已經過預處理,表層較肥沃,植株發育較好。

2)由于秧苗分布較為均勻,稻田內的光照和透風性相對較好,有助于水稻在返青期后快速分蘗,使得水稻成穗率超70%,處于較高水平。

3)機械化種植的稻田植株排布有序,使稻田內的采光和通風效果較好,增強水稻的光合作用,提高水稻抗病蟲害能力和千粒重指標。

3? 存在的問題及其解決措施

3.1? 問題

在廣西貴港市水稻種植生產過程中,農機農藝技術融合對當地農業生產力、生產效率、技術水平的發展和提升有重要作用,但當前農機農藝技術融合發展尚不成熟,仍存在“偏行”和“漏插”等問題。究其原因主要是操作人員對相關農機設備不夠了解,專業技術水平不足;部分地區經濟發展水平不足,農民購置農機設備的積極性不高;部分區塊地形破碎,給農業機械作業帶來客觀上的困難。因此,貴港市要結合當地農業發展實際,進一步對農機農藝融合技術優化升級。

3.2? 解決措施

1)加強農機農藝融合技術的宣傳與培訓。貴港市應在水稻種植前加強宣傳工作,通過村委會宣傳欄等渠道,讓農民意識到技術培訓的重要性。同時,注重培訓環節的實踐性,現場向農民展示農機農藝措施的優勢,特別是要及時展示最新的農機農藝技術,引導農民積極應用農機農藝融合技術[6]。

2)加大扶持力度。由于部分農機設備價格較高,農民缺乏購買農機設備的積極性,進而制約了農機農藝融合技術的推廣應用。為此,基層農業部門應充分發揮國家農機購置補貼等政策的支持引導作用,在制訂農機購置補貼方案時,將水稻機械化生產機具作為補貼重點,對該技術模式下的部分關鍵設備進行二次補貼,減少農民的設備支出,以提高農民應用機械設備的積極性,提高農業機械化水平。

3)加強對新型農機設備和農藝技術的研究。針對丘陵和山地等地形較為破碎的區域展開重點研究,積極收集這些特殊地塊的信息,與相關科研院所展開合作,研究新型的、具有針對性的設備,以拓展農機農藝融合技術的使用范圍[7]。

4? 結語

農機與農藝相結合是未來農業的發展趨勢,其在推動農業節本增效方面發揮著重要作用。貴港市應本著因地制宜的理念,科學合理地開展促進農機與農藝相結合的推廣工作,以實現農產品提質增效,推動當地農業長期向好發展。

參考文獻:

[1] 韋政佳.農機田間作業的農藝技術要求實踐思考[J].農機使用與維修,2020(7):157.

[2] 王鴻山.農機農藝融合技術在秸稈還田中的應用[J].南方農機,2022,53(4):66-68.

[3] 于桂蘭.農技推廣與農機農藝結合發展探究[J].河北農業,2022(4):58-59.

[4] 謝仕儒.淺談臨沭花生種植中提高農機農藝融合運用及優質高產栽培技術[J].中國農機監理,2022(5):37-39.

[5] 范利華.堅持農機與農藝融合 加快發展農業機械化的實踐[J].農業裝備技術,2021,47(3):9-10.

[6] 嵇紅嘯.農機農藝高質量融合發展指導意見的不足與優化建議:以揚州市為例[J].南方農機,2022,53(7):29-31.

[7] 梁勛軍.甜菜機械化栽培的農機與農藝技術融合研究[J].農家參謀,2021(22):84-85.

(責任編輯:張春雨? 丁志祥)

收稿日期:2022-07-11

作者簡介:黃振謙(1969—),男,廣西貴港人,本科,工程師,主要從事農機推廣與管理。