中國畫里的竹

蕓蕓

炎炎夏日,幾竿翠竹立在眼前,令人頓時覺得涼爽起來。在中國傳統文化里,竹、菊、梅、蘭都是美好高潔品格的象征,被人們稱為“四君子”。時值盛夏,讓我們去看一看歷代名家筆下的竹,欣賞中國畫里的筆墨趣味。

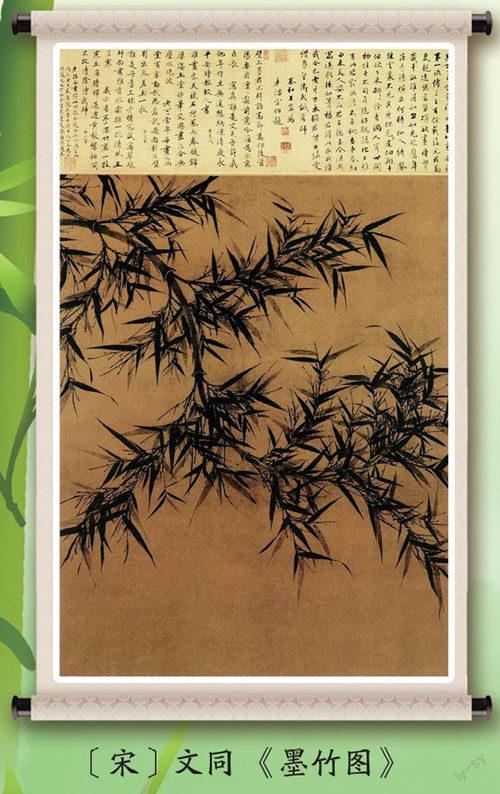

北宋著名畫家、詩人文同(1018-1079),字與可,梓州梓潼(今四川綿陽)人。他是北宋的進士,曾做過湖州知府,所以被人們稱為“文湖州”。他平生最擅長畫竹子,還在住處四周遍種青竹用來觀賞,所以他筆下的竹子形神兼備。在他的傳世作品《墨竹圖》中,竹子形態逼真,畫法細膩。葉片雖多但疏密得當,文同還首創用較濃的墨色畫竹葉正面,用較淡的墨色畫竹葉背面的畫法,顯得層次分明,濃淡得宜,生趣盎然。畫中的主枝以S造型為主,呈現出一種瀟灑的姿態。大詩人蘇軾對文同所畫的竹子十分贊賞,稱他:“未畫竹子之前,早已胸有成竹。”“胸有成竹”的故事就是從這里來的。

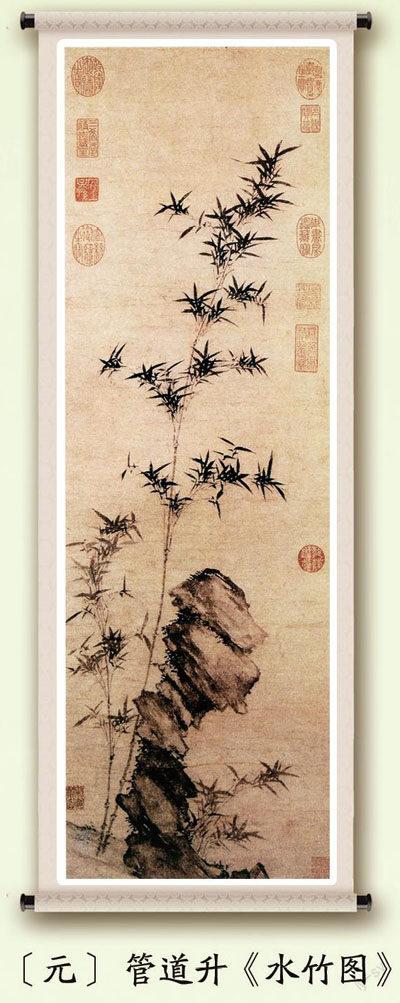

管道升(1262-1319),字仲姬,浙江湖州人,大文豪趙孟頫(fǔ)的妻子。她是中國第一位真正引起世人矚目的女畫家,尤其擅畫墨竹、梅、蘭。趙、管二人的姻緣有這樣一個美好的故事:趙孟頫聽說湖州瞻佛寺的墻壁上有幅女子畫的《修竹圖》,氣韻生動,高雅脫俗,前來觀畫的人絡繹不絕。于是,他也來到佛寺看畫,果然見到《修竹圖》用筆流暢有力,疏密相宜。便詢問寺院長老,長老回答說:這是此地管公的二女兒管道升所畫。后來,管、趙二人結為了夫婦。

管道升的《水竹圖》為立軸,畫中有修竹兩竿,奇石玲瓏,新竹叢生。兩竿修竹高低有致,墨色變化豐富。竹葉藏鋒下筆,撇出時先重后輕,葉尖筆鋒突出,較為尖利。奇石以淡墨勾畫,以皴(cūn)筆點青苔,給觀賞者帶來清新濕潤的感覺。整幅畫卷疏朗、秀麗,韻味悠長。

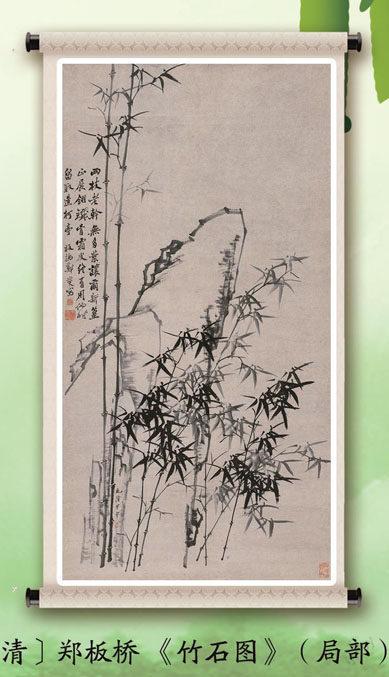

鄭板橋(1693-1766),原名鄭燮,號板橋,江蘇興化人,“揚州八怪”之一。《竹石圖》是他最著名的畫作,創作這幅畫時,鄭板橋時已年邁。這年秋末,他從揚州回到興化,秋雨綿綿,他在興化杏花樓用餐,喝酒之后畫了兩竿老竹、數竿小竹,并在竹竿、竹葉之間題字,筆致靈動疏爽。

此圖用簡勁的筆鋒,勾勒出堅硬的巖石,懸崖陡壁,氣勢雄偉,有種天然自成之趣。在整個瘦硬石頭的褶紋處用小斧劈皴畫法,呈現出了山石層疊、高聳的姿態。石前老竹、新竹數枝,兩竿老竹頂天立地,葉少而肥。新竹瘦勁挺拔,竹枝不高,竹干極細,但不脆弱,極其傲然。畫面簡潔清秀,竹有虛實,高低錯落,墨有濃淡,竹濃石淡,濃淡輝映,妙趣橫生,充分體現了鄭燮畫竹的簡瘦美感。鄭板橋一生專注于畫竹,堅持不懈,從而奠定了他在畫竹史上別人無法企及的地位。

吳昌碩(1844-1927),浙江湖州人,晚清、民國時期著名國畫家、詩人、書法家、篆刻家。我們從他的《霜筠(yún)圖》中可以看到,他以書法入畫,線條功力深厚。雖然從繪畫的角度看,線條的質感似乎不夠切實,但恰恰是舍棄了對外形相似的追求,才使畫作更加傳神。畫面上,吳昌碩以質樸、老辣的筆觸畫出幾竿竹子,枝干挺拔,瘦硬有力,枝葉婆娑間,似傳出颯颯風聲,很有氣韻。

古往今來,竹子在中國畫領域里占有極為重要的地位,無數文人墨客都對竹子充滿了贊美,詩人留下了詠竹詩篇,畫家留下了墨竹佳作。竹子外直中空,喜直而有節,純潔淡泊,有著許多美好的寓意,代表著人們對于高尚品行的追求。大詩人蘇軾說:“寧可食無肉,不可居無竹。無肉令人瘦,無竹令人俗。”

讓我們拿起筆來,學畫竹子,為生活增添一些高雅和清涼吧。

黑竹畫法步驟圖

1. 畫竹先立稈,以逆鋒或中鋒行筆畫竹稈,由粗漸細、一節一節畫出,竹節不可均勻,有長有短。竹稈畫好點竹節,點節時筆墨較重,注意墨色變化。

2. 畫側枝時應注意用筆的變化及對小枝的穿插排列。竹稈生枝要分左右,古人有些形象的比喻,如:鵲爪枝、魚骨枝、鹿角枝等。畫枝時要考慮竹葉的分布。

3. 古人總結了許多竹葉的畫法,最基本的組葉形式有“個”字和“分”字。畫竹葉時用筆要有虛有實,注意竹葉與竹枝之間要有呼應關系。

4. 稍加修飾點染,一幅美麗的《竹枝圖》便畫好了。