雙標

2022-05-30 10:48:04劉沖

智族GQ 2022年8期

關鍵詞:交流

劉沖

我偶然刷到一位明星的小粉絲,她在微博上po了羅翔的一段話:“一個知識越貧乏的人,越是擁有一種莫名其妙的自豪感。因為知識越貧乏,你所相信的東西就越絕對。”她借此來反擊黑粉。結果,前腳剛po完這段話,后腳她就圈了自己的偶像:“永遠相信你一定是最棒噠!”

我不認為這可以用“雙標”或“打臉”來解釋。她相信羅翔的話嗎?我想她是信的。她相信自己對偶像說的話嗎?我想她當然也是信的。可是為什么一個人能同時相信兩個彼此矛盾的表述呢?最簡單的一種回答可能是:這兩個表述對她而言其實都不真的表達信念,它們只是一種表達情緒的道具,非要說它們具有什么實際上的意思,那應該跟“呸”和“啊啊啊啊啊”差不多。將近100年前,艾耶爾們就注意到了這個現象,甚至直接根據它造出了一種發展至今的倫理學。

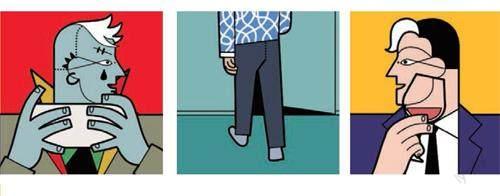

就我觀察,似乎社交媒體上的大部分表述都是這樣的性質。人們看起來在交流,其實并不——如果交流指的是交流信念的話。那些看似“雙標”的發言其實并不雙標,因為你不能說“呸”和“啊啊啊啊啊”是兩個命題。因此,與其說人們在網上相談甚歡或者激烈爭論,不如說他們是在那里耳鬢廝磨或者大打出手,純屬一種肌膚之親。

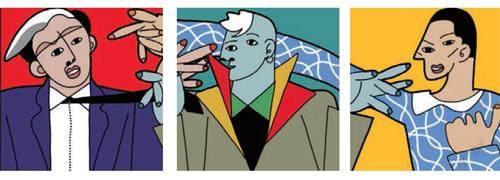

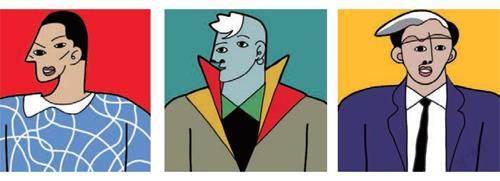

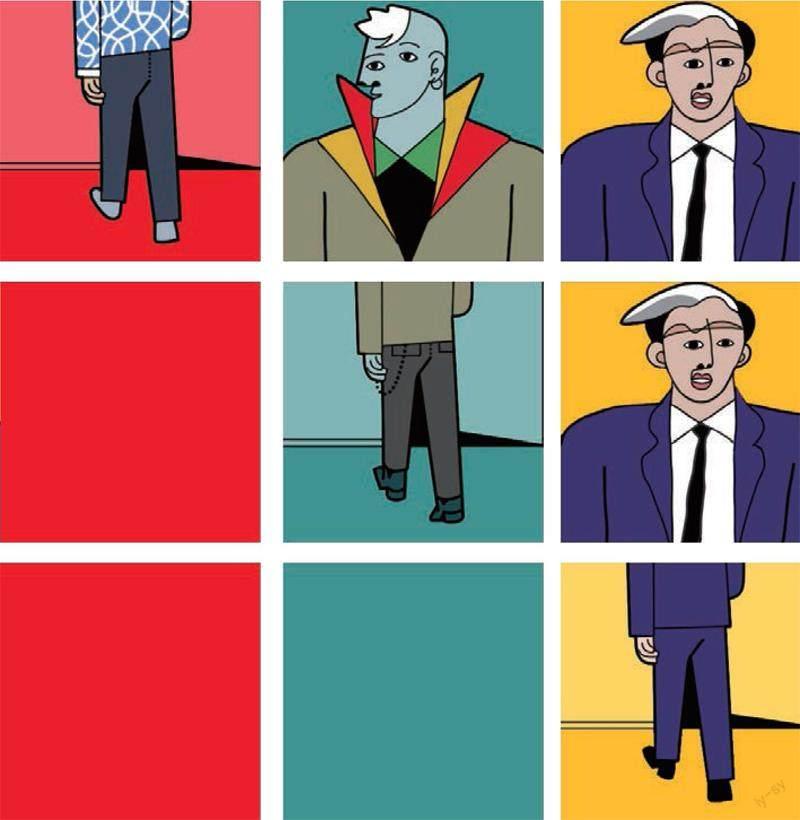

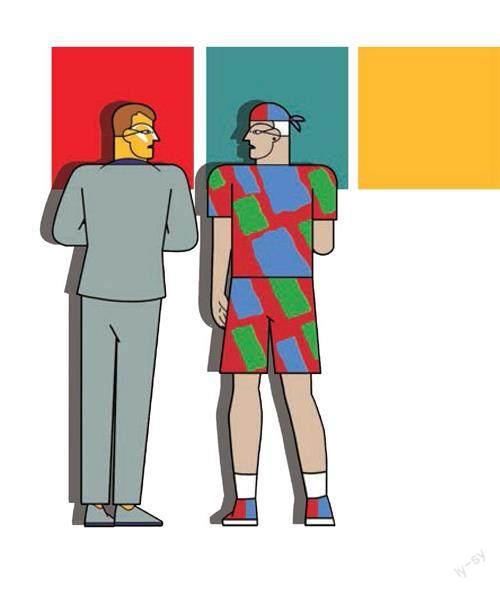

本期漫畫改編自薩繆爾·貝克特的戲劇《來去》。三個人,來來去去,從耳鬢廝磨到大打出手,好像彼此說了許多話,其實一句話也沒說。

猜你喜歡

科教新報(2022年12期)2022-05-23 06:34:16

四川勞動保障(2021年10期)2021-12-02 01:41:42

今日農業(2021年14期)2021-10-14 08:35:28

四川勞動保障(2021年4期)2021-07-22 08:08:54

四川勞動保障(2021年5期)2021-07-19 06:09:54

四川勞動保障(2021年3期)2021-06-09 07:09:22

四川勞動保障(2021年9期)2021-01-27 20:24:59

海峽姐妹(2020年8期)2020-08-25 09:30:18

遵義(2018年14期)2018-08-06 06:32:18

人民中國(日文版)(2015年10期)2015-04-16 03:53:58