醫藥前沿

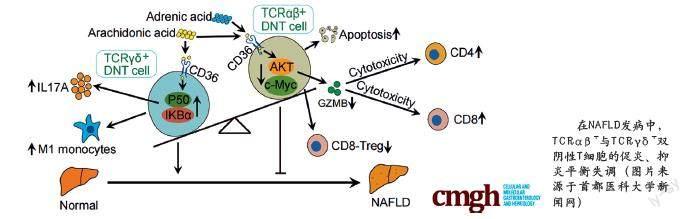

非酒精性脂肪性肝病研究

首都醫科大學附屬北京友誼醫院張棟教授與孫廣永副教授團隊闡釋雙陰性T細胞不同亞群影響非酒精性脂肪性肝病進展的內在機制。相關成果發表于《細胞和分子胃腸病學和肝病學》(Cellular?and?Molecular?Gastroenterology?and?Hepatology)。非酒精性脂肪性肝病(Nonalcoholic?fatty?liver?disease,NAFLD)是全球最常見的肝臟疾病之一,發病率逐年升高,目前仍缺乏有效的治療手段。肝臟促炎、抑炎的失衡是促進NAFLD進展的重要因素。利用不同飲食誘導的小鼠NAFLD模型,揭示NAFLD疾病中雙陰性T細胞不同亞群平衡失調的內在機制,進一步豐富了肝臟疾病的免疫學發病機制及免疫治療研究基礎。

認知功能障礙研究

華中科技大學基礎醫學院劉恭平教授團隊揭示了重組人促紅細胞生成素(rhEPO)通過上調HSP90β來拮抗APP/PS1小鼠腦內JNK/P38通路引起的神經元凋亡,同時減少Aβ負荷和逆轉樹突棘丟失,從而有助于改善APP/PS1小鼠的認知障礙。相關成果發表于《信號轉導與靶向治療》(Signal?Transduction?and?Targeted?Therapy)。阿爾茨海默病(AD)是老年癡呆中最常見的病因。促紅細胞生成素(EPO)作為一種臨床安全使用的藥物,除了具有造血功能外,還具有多方面的神經保護作用,可能是治療神經退行性疾病的潛在候選藥物。研究為EPO抗細胞凋亡作用提供了新的機制,為EPO治療AD的臨床試驗提供了有價值的參考。

定量紋理分析技術在預測膝骨關節炎中的新應用

南方醫科大學珠江醫院臨床研究中心丁長海教授團隊發現,定量的髕骨下脂肪墊(IPFP)紋理特征可反映易被視覺評估忽略的早期病變,為靶向IPFP病變治療膝骨關節炎(KOA)提供了新視角。相關成果發表于《放射學》(Radiology)。膝骨關節炎是老年人慢性致殘的最常見原因之一,作為一種全關節疾病,涉及關節內軟骨、軟骨下骨、滑膜、韌帶、肌肉和關節內脂肪等多種結構改變,但迄今為止病理機制尚未完全闡明。髕骨下脂肪墊作為膝關節最大的脂肪組織,主要起緩沖機械應力和調節關節內炎癥作用,其病變可造成膝關節內環境紊亂。IPFP病變常見于KOA早期,被認為是KOA炎癥表型的重要影像標志物。

楝科檸檬苦素研究進展

中國藥科大學中藥學院孔令義教授團隊系統總結了楝科檸檬苦素在新結構發現、生物活性以及合成方向的研究進展。相關成果發表于《天然產物報告》(Natural?Product?Reports)。檸檬苦素(limonoids)是一類具有17β-呋喃環的四降三萜類化合物,是楝科和蕓香科藥用植物的主要化學成分。多樣的骨架類型和顯著的生物活性使其長期以來是天然藥物研究領域的熱點。10年來,包括30多種新穎骨架的1600多個新檸檬苦素被發現,同時檸檬苦素的抗腫瘤、抗炎等藥用生物活性,以及化學和生物合成方面也取得了較多的研究進展。文章對楝科檸檬苦素提取分離、結構鑒定、生物活性和化學及生物合成等方面進行了系統闡述。

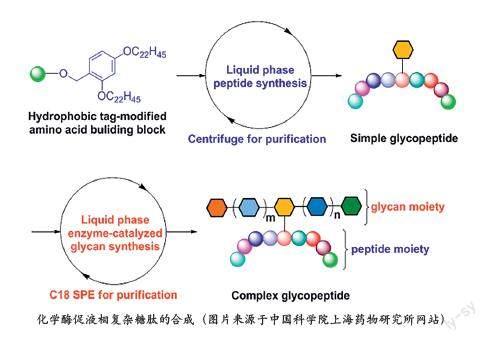

復雜糖肽合成研究

中國科學院上海藥物研究所李鐵海課題組發展了液相糖肽化學酶法組裝的策略,實現了多樣化復雜糖肽的合成。相關成果發表于《美國化學會志》(Journal?of?the?American?Chemical?Society)。糖基化是生物體中最普遍的蛋白質翻譯后修飾之一,與許多重大疾病的發生和發展相關。糖肽是聚糖與多肽結合形成的綴合物,由聚糖結構和多肽序列的協同作用實現其生物學功能。由于糖肽的復雜性和難以獲得性,糖肽相關的藥物研究不足。雖然聚糖合成與多肽合成均已取得了重要進展,但是復雜糖肽的高效合成技術仍嚴重缺乏。研究團隊采用組合疏水標簽協助的液相多肽合成技術和酶催化的聚糖合成方法,實現了液相中復雜糖肽的制備。

新的癲癇致病基因

廣州醫科大學附屬第二醫院汪靜洋、汪潔、何娜等人發現與多囊腎相關的基因PKD1復合雜合突變可導致熱性驚厥及其相關性癲癇,認為它是一個新的癲癇致病基因。相關成果發表于《分子神經科學前沿》(Frontiers?in?Molecular?Neuroscience)。PKD1編碼多囊素-1,是一種跨膜蛋白,可在細胞增殖、凋亡和陽離子轉運中發揮重要作用。研究團隊通過對一組熱性驚厥/癲癇伴熱性驚厥附加癥的患者進行三人組基因全外顯子測序,在8個病人中發現8對復合雜合PKD1錯義突變。這8個病人具有相同的共性,均在幼兒期以熱性驚厥起病,發作稀少,無需用藥或對抗癲癇藥物反應好,預后較好。

腎周脂肪組織維持病理性高血壓神經機制研究

南京醫科大學孔祥清教授團隊發現腎周脂肪傳入神經維持了大鼠病理性高血壓升高。相關成果發表于《自然·通訊》(Nature?Communications)。在原發性高血壓的影響因素中,神經調節紊亂和腎臟介導的體液調節紊亂是最重要的潛在原因。在原發性高血壓的早期,交感神經活動增強,壓力反射敏感性降低。雖然針對交感神經系統、體液調節和血管舒張的降壓藥物可顯著降低心血管疾病的發病率和死亡率,但目前沒有一種藥物可以根治原發性高血壓,也缺少無創性一次治療、長期降壓的療法。研究闡明了腎周脂肪組織傳入神經通過抑制背側根神經節神經元的降鈣素基因相關肽來維持高血壓的效應,為治療提供了新靶點。

踝間收縮壓差是亞洲孕婦空腹血糖升高的標志

西安交通大學第二附屬醫院高霞教授與合作者發現踝間收縮壓差可作為妊娠期胰島素抵抗和血糖升高變化的早期指標,可被用作開發一種敏感、方便且經濟實惠的妊娠期糖尿病(GDM)風險篩查方法。相關成果發表于《內分泌學前沿》(Frontiers?in?Endocrinology)。研究團隊以24~28周的妊娠婦女為研究對象,測量了肱動脈血壓、四肢血壓(左、右手臂,左、右脛后肌和足背肌)及血糖。研究首次發現在亞洲妊娠婦女中踝壓壓差的增加與空腹血糖的升高有關,且相較于臨床上常用的肱動脈血壓,踝壓的增加與血糖的升高關聯更為密切。