植物科學

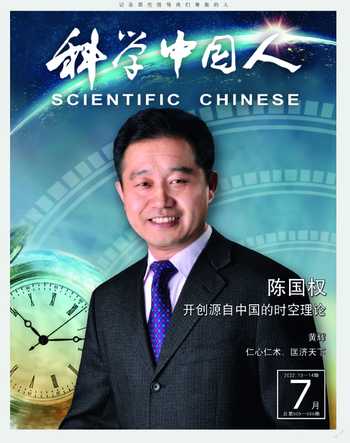

茶樹遙感監測研究

中國科學院武漢植物園系統生態學研究團隊聯合中國地質大學地理與信息工程學院萬波教授團隊開展了茶樹無人機遙感研究,探究了無人機遙感在監測茶樹上的有效性。相關成果發表于《遙感》(Remote?Sensing)。科學家們以武漢市花山茶園為研究區,評價了不同點云密度的無人機激光雷達和立體像對點云數據在識別茶樹采摘面積上的表現情況。結果顯示,減少點云密度,會導致生成的茶園數字地形模型精度降低,這種影響在激光雷達點云上則會更明顯。研究同時構建了識別茶樹的重要特征層次結構樹,用于指示每個選中特征在識別茶樹上的具體作用,可為后續茶樹遙感研究在準確候選特征時提供參考。

米團花蜂蜜的主要呈色化合物及其形成機制

中國農業科學院蜜蜂研究所薛曉鋒等人解析了云南滄源獨特黑色米團花蜂蜜的主要呈色化合物及其形成機制,助力米團花蜂蜜的品質鑒別和產品開發。相關成果發表于《農業食品化學》(Journal?of?Agricultural?and?Food?Chemistry)。米團花為唇形科米團花屬植物,主要分布在我國云南、四川和西藏的東南部。米團花的花期長,其花蜜被蜜蜂采集釀造后可得罕見的黑色蜂蜜,具有多種功效,被譽為“蜜中上品”。研究者基于天然產物分離與鑒定的技術,制備出3個呈色化合物單體,利用高分辨質譜結合核磁質譜,鑒定這3個化合物均為氨基酸-對苯醌類化合物,并探究其在蜂蜜釀造過程中的形成機制,即如何賦予蜂蜜獨特的黑色。

花的壽命生物地理格局及進化適應研究

中國科學院昆明植物研究所孫航等與合作者搜集了全球818種被子植物的花壽命數據,研究了花壽命的全球生物地理格局,分析了花壽命受控制的因素。相關成果發表于《新植物學家》(New?Phytologist)。在所有調查的被子植物中,發現它們的平均花壽命為4.5天,其中最短的僅2小時,最長達33天,相差了近400倍。由于與溫度相關的生理成本(如呼吸和蒸騰)是影響花壽命的主要決定因素,在全球氣候持續變暖及極端高溫事件頻繁發生的背景下,植物的花壽命可能呈現出縮短的趨勢,進而加劇植物傳粉不足,引起植物種群或地理分布的變化。此項研究結果為全球氣候變化下植物多樣性的保護提供了參考。

象腿蕉染色體級別基因組組裝研究

中國科學院華南植物園劉青等人采用新型測序策略,結合染色體構像捕獲技術,發表了首個象腿蕉染色體級別的基因組序列。相關成果發表于《Giga科學》(GigaScience)。象腿蕉是芭蕉科中耐寒的蕉類植物,原產于中國云南和東南亞地區,具有重要的觀賞、飼用和藥用價值。研究人員通過象腿蕉與芭蕉屬代表物種的比較基因組學研究,注釋獲得36?836個編碼基因,重復序列約占基因組的55%;同時,他們還發現象腿蕉的長末端重復序列的組成及其插入時間與芭蕉科其他物種均有差異,以及芭蕉科在9和11染色體基數進化過程中復雜多樣的染色體重組事件。此項研究結果為蕉類作物保育和改良提供重要的基因組資源。

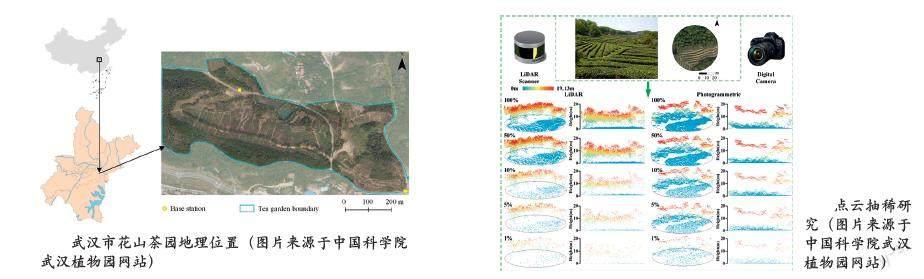

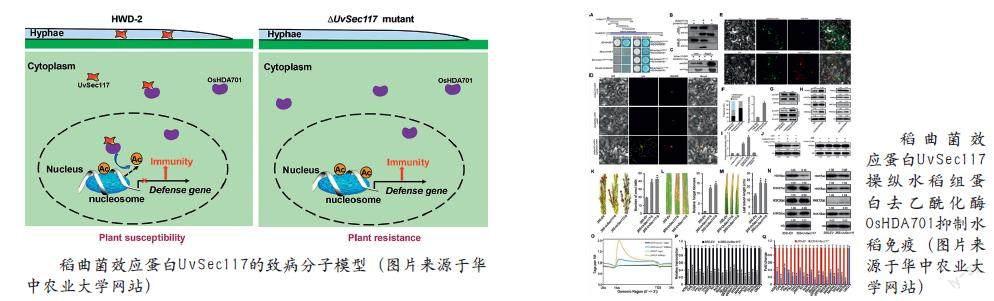

稻曲菌抑制水稻免疫的新機制

華中農業大學植物科學技術學院黃俊斌課題組從表觀遺傳水平揭示了稻曲菌效應蛋白操縱水稻組蛋白去乙酰化抑制寄主免疫的新機制。相關成果發表于《新植物學家》(New?Phytologist)。我國稻曲病發生十分嚴重,年均發生面積達4500萬畝,總計減產超1.5億公斤。稻曲病不僅造成稻米產量損失,更為重要的是稻曲球中產生的毒素對動物細胞具有毒性和致畸作用,嚴重威脅糧食安全。研究發現分泌蛋白UvSec117的基因敲除突變體致病力顯著減弱,并通過酵母雙雜交庫篩選到互作蛋白水稻組蛋白去乙酰化酶OsHDA701。研究證實了植物病原真菌效應蛋白靶向寄主組蛋白去乙酰化酶抑制植物免疫。

一種牡丹花粉、花藥壁中植物甾醇的分析方法

中國科學院植物研究所王亮生研究組以油用牡丹主栽品種鳳丹花粉和花藥壁為研究對象,對其活性成分植物甾醇進行了分析。相關成果發表于《分析化學學報》(Analytica?Chimica?Acta)。花粉是植物雄性配子體,有“微型營養庫”之稱,在調節新陳代謝、提高機體免疫力、降脂、抗癌、預防前列腺疾病等方面具有療效。其中類黃酮、脂肪酸、植物甾醇被認為是其主要的藥理活性成分。研究成功建立了一種重現性好、準確度高的植物甾醇分析方法,為“鳳丹”花粉、花藥壁及其他樣品的甾醇測定提供了重要指導,同時為“鳳丹”花粉和花藥壁的資源利用、相關產品質量標準制定奠定了基礎。

枸杞多糖作用功效研究

南京農業大學食品科技學院曉雄團隊與曹有龍團隊闡明了枸杞多糖重塑腸道菌群紊亂和改善腸上皮屏障功能的潛在降血糖作用機制。相關成果發表于《碳水化合物聚合物》(Carbohydrate?Polymers)。枸杞多糖是枸杞中主要的活性成分,具有顯著的降血糖功效,但其潛在作用方式和機制尚不明確。研究者通過組織形態學觀察和相關生化指標測定發現,枸杞多糖不僅可以調節腸道菌群的組成,而且對腸道屏障功能具有保護作用。研究結果從調控腸道微生物和腸道屏障角度闡明枸杞多糖降血糖的潛在機制,為枸杞多糖作為一種潛在腸道微生態制劑的開發提供了科學依據。

植物分子農場的應用與發展前景

華南農業大學祝欽瀧研究員與劉耀光院士組成聯合團隊,總結了水稻胚乳作為生物反應器的優缺點,對分子農場概念提出了新的見解,并對如何提高目標產物含量及其面臨的挑戰進行了討論,展望了利用水稻胚乳為代表的植物分子農場的未來發展方向。相關成果發表于《生物技術發展趨勢》(Trends?in?Biotechnology)。水稻胚乳是重要的生物反應器之一。綜述提出了增強水稻胚乳生物合成產量的策略,指出了水稻胚乳作為分子農場面臨的挑戰,并總結了一些相應的解決方案。研究提出未來可通過調整法律法規和促進多學科合作,完善規模化生產,用水稻胚乳提供更多有價值的生物產品。