新時代“大禹”這樣治水安瀾

段曼 程波

時值汛期,千湖之省又迎“大考”。南水北調中線工程、鄂北水資源配置工程、荊江分洪工程等“國之重器”,嚴陣以待,新時代“大禹”以水安全踐行總體國家安全觀。

筑牢水質“安全網”

站在丹江口大壩上,眼前的庫水清澈如藍。在壩區水域,“丹庫護水43號”清漂船,時而劃行、時而停頓,船上3位“紅馬甲”手持撈網,不斷地將礦泉水瓶、枯枝爛葉等垃圾打撈起來。

3位“紅馬甲”是丹江口市黨員志愿護水隊成員。據了解,全市20個鎮(辦、處、區),均成立了203支黨員志愿護水隊,1719名黨員活躍在護水一線。

“只要臨水的地方就有黨員,我們要打造一支‘一江清水永續北送的紅色輕騎兵。”丹江口市水利湖泊局黨組副書記張正有介紹。

2021年秋汛期間連降暴雨,丹江口水庫最高水位達到170米,5000立方米每秒的洪水來襲10余次,淹沒了草木和作物,大量的枝葉、塑料袋等垃圾裹挾而下,對丹江口庫區的水質造成極大的威脅。庫區出動94條清漂船,黨員護水隊傾巢出動,打撈清理水面650平方公里水面的垃圾。

汛期后,水位落差大,清漂船無法作業,大量殘留的水上漂浮物遺留在沿線。丹江口市習家店鎮行陡坡村臨水庫岸線較長、地形復雜,護水員每人每天需清理一兩百斤垃圾并轉運處理,工作任務繁重。護水員劉成說:“垃圾順著水位下降留在岸邊,重量也會增加幾倍,我們每天至少工作10個小時,中午從來不休息,帶的飯菜在船上也顧不上熱,吃完了就分頭去撿垃圾。”

丹江口水庫擁有水面68萬畝,庫岸線2137公里,是南水北調中線工程核心水源區和重要的生態功能區。為守好一庫碧水,使水質長期保持在Ⅱ類標準,2021年底以來,丹江口市下大力氣對涉庫問題進行專項整治。截至5月底,拆除建筑物1.7萬平方米、清除棄土棄渣130萬方,清理線下廢棄網箱3000平方米、拆除攔網13000米,拆除堤壩14000米,恢復岸線76公里、恢復防洪庫容2230萬方、復綠庫岸37萬平方米。

“貫徹落實總體國家安全觀,十堰堅持‘節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力的治水思路,特別是筑牢水質‘安全網。”十堰市水利和湖泊局黨組成員、副局長程家忠說。

織就糧食安全的“供水網”

“這水就像及時雨,來得正好!”6月25日,棗陽市環城街道孫莊社區居民陳軍,忙著用水泵從西冷水渠里往自家地里引水。

在鄂北水資源配置工程棗隨段沙河退水閘,潺潺清水以每秒1立方米的流量沿著渠道奔流。

汩汩清泉消除了陳軍的焦慮:“棗陽連日干旱,我種的26畝玉米眼看要干死,幸虧鄂北水資源工程送水!”

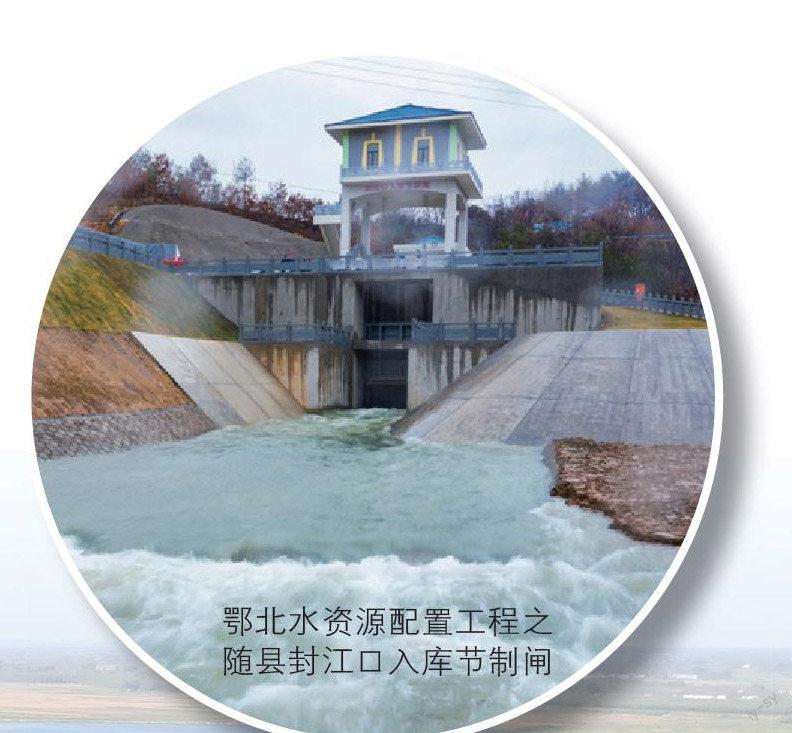

棗陽是產糧大市,對水資源有剛性需求。今年5月下旬以來,棗陽少雨,夏播玉米、花生、芝麻等作物不能正常出苗,水稻生長也受到影響。6月18日,氣象干旱監測數據顯示棗陽市全境重旱,北部特旱。6月21日,鄂北水資源配置工程封江口水庫以上段啟動應急抗旱輸水,以9立方米每秒的流量從丹江口水庫引水向棗陽補水。

鄂北局棗隨段工程科負責人趙容介紹,這次工程供水2000萬立方米,緩解棗陽市七方鎮、興隆鎮、吳店鎮和琚灣鎮等鄉鎮旱情。

2021年1月,湖北水利一號工程“鄂北水資源配置工程”進入初期運行,惠及鄂北地區的襄陽市襄州區、老河口市、棗陽市,隨州市曾都區、廣水市、隨縣,孝感市大悟縣,從根本上解決沿線480萬人口、380萬畝耕地的缺水問題。

“一期工程已經建設完成,二期工程完成后可使鄂北地區供水人口達到482萬,灌溉耕地面積360萬畝,農業灌溉的保證率達到80%,對鄂北地區的供水保證力度可達95年。”鄂北局黨委委員、副局長季慶輝說。

江漢平原上,另一張“供水網”正在潤澤魚米之鄉。

6月29日,晚霞映照下,興隆水利樞紐工程像一條長龍臥波漢江,56孔泄水閘一字排開,水聲浩蕩、船閘開啟、電房轟鳴。

該工程是南水北調中線一期漢江中下游四項治理工程之一,2014年投入運行后,當地的種糧大戶拍手稱快。

“原來靠天收,莊稼淹死、渴死的都有,小麥畝產最多500公斤,現在畝產穩定在700公斤以上。”潛江市高石碑鎮窯嶺村68歲村民董才峰說,興隆水利樞紐工程在村里落地后,種莊稼再也不愁水了。

今年春季,近330萬畝良田有引水需求。興隆樞紐管理局“黨員尖兵”李偉、魏巍、吳錚等,主動與灌區對接需求。興隆泄水閘管理所科學調度閘門啟閉,合理利用僅有庫容,提高水資源利用效率。經過前期的蓄水工作,興隆閘站的供水保證率達100%,漢江兩岸農田灌溉率達95%以上,有效保證了灌區春耕用水需求。

興隆水利樞紐工程管理局副局長、紀委書記劉明耀介紹,工程讓潛江100萬畝、天門150多萬畝農田受益,是江漢平原糧食安全的“穩定器”。

把洪水猛獸關進“水籠子”

“俗話說‘萬里長江險在荊江,雖說目前長江水勢平穩,但汛期各項準備工作已提前就緒。”6月30日,荊州長江河道管理局黨委書記、局長盧進步說。

6月中旬,荊江分洪工程南北閘管理處北閘管理所,聯合荊江防汛機動搶險隊,開展了防洪演練。

荊江分洪工程是中華人民共和國第一個大型水利工程,是老一輩黨和國家領導人親自批準建設的“國之重器”。70年來,它在特大洪水來襲時,1954年分洪三次,1998年準備分洪一次,給困擾千年的長江洪水裝上“安全鎖”、關進“水籠子”,保荊楚安瀾。

1952年,為趕在汛期之前完成工程,4萬工人、16萬農民、10萬解放軍,懷著建設新中國的火熱情懷,肩扛背馱、夜以繼日、男女老少齊上陣,30萬建設大軍僅用了75天完成工程,創造了世界水利史上的施工奇跡,辛志英等勞模風采傳為佳話。

1954年,長江流域發生百年罕見特大洪水,中央決定首次啟動荊江分洪工程進洪閘,分流荊江上游洪水。當地群眾回憶:“歷經了幾十個日夜,轉移分洪區居民24萬人,洪水終退去,保住了荊江大堤和武漢三鎮。”

1954年分洪三次、1998年備用一次,如今荊江分洪工程守護者們仍舊以匠心守初心。“寧可有備無患,不可用時無備。因此需要用心守護它,只要它在,江漢平原和洞庭湖平原就有了兜底。”荊州市荊江分洪工程南北閘管理處北閘管理所所長徐文彬說。

今年38歲的陳凱每天都會走上大壩,對設備進行維護保養和安全巡查。18年來,工作雖然簡單枯燥,但他卻充滿了熱情。

陳凱對荊江分洪工程有著特殊的感情——他和外公、媽媽是三代守閘人。1952年修建荊江分洪工程時,23歲的外公涂長發參與建設,后來和戰士們一起留下守衛大壩,直到1980年退休;媽媽涂金蘭,接下擔子,也工作至退休。

1952年的工程建設中,付波的爺爺獻出寶貴生命。為繼承遺志,付波的父親和他都當了“守閘人”。工作中,付波一絲不茍,“雖然啟用閘的幾率很小,但絲毫不能放松,必須認真細致做好工程設備養護。”

北閘管理所的“3代守閘人”,以生命與精神的傳承,書寫人水和諧的治水新篇。