全球人居環境疫后可持續與韌性城市發展的六個趨勢

呂海峰

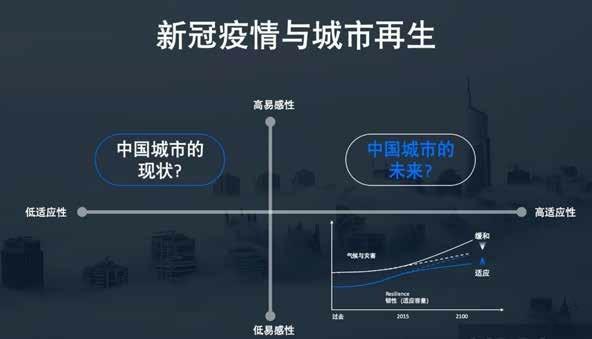

百年不遇的新冠大流行病已經進入了第三年,世界仍然同時深陷多重危機,特別是氣候變化、生物多樣性喪失、經濟衰退、沖突和暴力。當前,整個歐洲乃至世界都籠罩在戰爭的陰影之下。世界面臨著傳統安全和非傳統安全的雙重嚴峻挑戰。

這個世界正在發生巨變,不確定性在急劇增加。聯合國秘書長古特雷斯說,“我們必須明確地認識到,人類活動才是我們走向混亂的根源。”

同時,我們處在一個空前快速和不可逆轉的城鎮化時代。據聯合國人居署《2020世界城市報告》顯示:2020年世界上56%的人口居住在城市,達40億;預計到2030年,世界上60%的人口將居住在城市,達50億。據聯合國經濟和社會事務部預測,到2050年,世界上68%的人口將居住在城市,達70億,其中近90%的新增城市居民來自亞洲和非洲。2021年中國的城鎮化率為64.7%,未來有望達到75%到80%。

身處城市星球,城市既是消耗資源、產生污染和排放、導致生態退化的源頭,也是解決上述危機、實現一個更加可持續、韌性、繁榮與美好未來的主場。我認為,疫后城市發展將更多呈現以下6個趨勢:脫鉤(Decouplization或Decoupling)、脫碳(Decarbonization)、去中心化(Decentralization)、數字化(Digitalization)、平等化(Equalization)和全球本土化(Glocalization)。這相互關聯的六個趨勢代表未來世界城市的變革與發展方向,值得我們高度重視,并采取正確的政策和方法,以順應時勢,把握機遇,化解挑戰,實現可持續發展目標和《新城市議程》。

第一個趨勢是脫鉤(Decouplization),即城市發展與資源消耗脫鉤,發展循環代謝型城市

城市消耗四分之三的全球資源量。隨著人口增長和消費增加,我們需要三個地球來提供所需的自然資源。現代城市流行的是“資源進、廢物出”的單向流動模式,生活垃圾與日俱增,能源、原材料、水等珍貴的資源利用效率低下,導致垃圾圍城、環境污染、資源枯竭、土壤退化、商品價格上漲、生態系統受損越演越烈,同時,建設用地蔓延的速度超過了人口增長的速度,農田、森林、濕地、海岸線和野生動物棲息地被大量侵占,也導致大流行疾病增加的風險。因為,新出現的人類傳染病中75%是人畜共患的。因此,脫鉤是提升城市安全、健康和彈性,緩解人與自然的矛盾,實現人與自然和諧的根本途徑,由此而建設自然友好型城市。這是貫徹《2020后全球生物多樣性框架》、實現人人共享的更綠色城市未來的成本最低、效率最高的方法。

在接下來的幾十年中,我們需要使城市經濟發展和繁榮與不斷增加的資源消耗脫鉤,通過重新設計城市基礎設施,大力發展循環經濟和有機農業,實施可持續消費與生產,使資源在城市內部或城鄉之間閉環流動,物質、營養和能量循環利用。同時,加強可持續的空間規劃和土地利用,促進城市開發的緊湊性、多功能性、連續性和可步行性,有效制止城市蔓延,發展生態友好型城市。

第二趨勢是脫碳(Decarbonization),即降低城市碳排放,在2050年左右實現碳中和或凈零碳城市

去年8月發布的IPCC第六次評估報告第一工作組報告表明,人類的影響使大氣、海洋和陸地變暖,這一點是很明確的。大氣、海洋、冰凍圈和生物圈發生了廣泛而迅速的變化。除非在未來幾十年內大幅減少二氧化碳和其他溫室氣體排放, 否則,21世紀全球變暖將超過1.5℃和2℃。根據世界氣象組織的數據,2021是有記錄以來連續第七個最熱的年份。

2021 年是碳中和全球行動之年。城市消耗全球約70%的能源,其溫室氣體排放量約占世界的70%。因此,城市全面脫碳將是地方、國家、區域和全球各級實現碳中和的首要任務。50多個國家的700多個城市已承諾到2050年實現凈零排放。

具體措施包括:減少能源消耗;提高能源利用效率;大力發展可再生能源系統,全面向可再生能源公平轉型;發展綠色零能耗建筑;發展電動出行,提升綠色出行比例;踐行綠色生活,提高素食比例;實施碳稅,發展碳金融和低碳經濟;綠化造林,加強碳匯等。

第三個趨勢是去中心化(Decentralization),即通過分布式的基礎設施和網絡化的經濟模式,發展自給自足的城市

互聯網絡與大自然的蜂群、魚群、人腦神經元網絡等有機群系統都是分布式結構,具有自組織、可適應、可進化、彈性強等特點。

綠色可持續的城市也應該是有機群系統,其模式是分布式,就近提供、就近處理,消費者同時也是生產者,適應性和韌性更強。例如,智能電網連接的一幢幢建筑將變成電站;糞便和廚余垃圾在社區堆肥,沼氣燒飯,沼渣做有機肥料肥田育土;污水在社區或產業園就近處理,再生水和污泥都回收利用;都市農業將在建筑內外、包括在家庭陽臺上蓬勃發展。

城市空間結構正由攤大餅式的單一中心城市變成組團式的多中心城市;超大型城市正與周邊城市連接成網絡化的城市群;傳統的大型市政公園變成更多的口袋公園,步行范圍內更多綠色空間;社區醫療服務將得到強化,可以收治早期的發熱患者;大型商場會被更多的小型社區便利店和在線購物替代;傳統CBD的大型辦公空間會被更加多樣化、分散的辦公空間取代;居家辦公、商住融合越來越多;區塊鏈技術也在推動經濟社會的去中心化,人們不再需要“受信任”的第三方來規范。

第四個趨勢是數字化(Digitalization),也即城市運行管理智慧化,發展智慧城市

美國新經濟作家凱文·凱利說,原子是20世紀的圖標,而網絡是21世紀的圖標。2021年也被稱作元宇宙元年。數字技術正在深刻重塑城市規劃、發展、運行和管理模式,提升資源利用和運營效率:如基于3S技術 (RS, GIS, GPS) 的智能空間規劃;基于BIM技術與工廠化制造的智能建造與工程管理;基于互聯網和物聯網技術的智慧社區與智能家居服務;電商成為主流;無人駕駛、智慧水務和智能電網都將日臻成熟;機器人將取代更多人的工作。

數字技術在新冠疫情防控方面發揮了重要作用,比如自動體溫監測、健康碼管理和病毒傳播鏈條追蹤等。在線購物包括買菜、在線教育、醫療、在線辦公與會議也乘勢而起,潛力巨大。

然而,如何減少外賣垃圾?如何保護個人隱私?青少年如何不沉溺于游戲和智能手機?如何保持人們必要的戶外活動以增進身體健康與街道繁榮?人工智能如何不失控?這也是數字經濟帶給我們的新挑戰。

第五個趨勢是平等化(Equalization),指的是不受任何歧視,人人享有城市權利,建設平等和包容的城市

平等和包容是未來城市的關鍵特征,也是《2030年可持續發展議程》和《新城市議程》設定的主要目標。

《2030年可持續發展議程》強調“不落下一個人。”其目標11指出,“建設包容、安全、韌性與可持續的城市與人居環境”。包容被置于首位。

《新城市議程》創造性地提出,“我們對城市的共同愿景是:使人人平等享有城市和人居環境,促進城市的包容性,確保所有居民以及他們的后代不會遭受任何形式的歧視,能夠棲居和繁衍在公平的、安全的、健康的、便利的、可負擔的、有復原力的以及可持續的城市和人居環境中,共享繁榮和優質的生活。”

持續三年的新冠疫情加劇了城市不平等,如疫苗接種差異,更多低收入的人失業,食不果腹。氣候變化等自然災害、沖突和戰爭、通貨膨脹和經濟衰退讓城市貧民的生活更加糟糕。無論是發達國家還是發展中國家,不平等都是城市面臨的關鍵挑戰。

平等首先反映在城市空間、住房和公共服務方面,這意味著人人享有適足的住房、便捷和負擔得的公共服務,包括水和衛生設施、公共交通、公共空間、電信網絡等基礎設施;每個人享有教育、醫療、就業和發展的權利;治理機制能有效地控制和縮小貧富差距,培育一個中產階級為主導的社會;確保在婚姻、家庭、職場和決策上性別平等;關愛弱勢群體,市政設施和社會服務對弱勢群體友好,等等。

第六個趨勢是全球本土化(Glocalization),也即普遍性和個性的融合,發展特色城市

全球化的是非利弊一直是世界各地爭論的焦點。最好的辦法是因地制宜,趨利避害,把全球化的優勢利益和本土的地理氣候人文結合起來。比如,城市建設中“千城一面”的弊端就是照搬照抄的結果。必須要自信,用心營造植根于本土文化的特色風貌,從內部精神到城市風貌共同形成一個城市的個性特色。“個性”也是國際綠色范例新城倡議及其標準(國際綠色范例新城倡議由全球人居環境論壇和聯合國環境署等國際組織和相關政府合作,于2011年在聯合國總部發起。該倡議是可持續發展目標 11和《新城市議程》的伙伴關系倡議,是一項以“安全、可持續性、公平、個性、繁榮與幸福”為原則,以“零廢零碳”為導向的全球綠色城市行動計劃,旨在促進在地方層面貫徹《2030 年可持續發展議程》、《新城市議程》與《巴黎協定》。當前,全球已經有40多個知名城市與企業加入,形成了一個學習分享和互動合作的網絡平臺。)六項基本原則之一。沒有個性的城市留不住人才,拋棄本土文化的人也很難找到自我和幸福。

在與自然長期相處方面,各地的原住民有許多經得起歷史檢驗的智慧方法, 如種養和建筑等。聯合國秘書長古特雷斯強調,“經過數千年與大自然密切和直接接觸而提煉出來的土著知識,可以幫助指明方向。”

八十年代以前,中國傳統鄉村循環經濟做得很好,如珠三角的桑基魚塘模式,農村營養物質完全循環,沒有廢物,食品安全美味。傳統建筑方面,浙江蘭溪市的諸葛村選址得風水之利,明代以來建設的連片的古建筑群保存完好,歷經五、六百余年依然宜耕宜學,宜居宜業。而我們今天的鋼筋混凝土建筑折舊年限為60年左右。當代中國建筑的平均壽命只能持續約30年。這些問題值得深思。

上述六個趨勢往往相互交織,相互作用。脫鉤利于脫碳,脫碳必先脫鉤。去中心化和數字化是脫鉤和脫碳的有效路徑,某種程度上也有利于平等化。全球本土化對脫鉤、脫碳、去中心化都有良好的啟示。然而,如果沒有平等化,其他趨勢都沒有意義,我們的城市將沒有未來。

上述六個城市變革與發展趨勢體現了大自然的運行邏輯與規律,可謂“道法自然”。自然之道,看似尋常,實則奧妙無窮。這六個趨勢也集中體現在國際綠色范例新城倡議的標準之中。該倡議倡導“綠城如樹”,也是基于自然的啟示。樹的光合作用、循環代謝、自給自足、固碳釋氧、樹蔭微氣候調節、葉脈網絡均勻、各單元公平效率都值得我們的城市學習借鑒。大自然永遠是我們最好的老師。

我們需要學習自然邏輯,順應疫后城市發展的六大趨勢,對當前的城市進行重新思考,重新評估,重新設計,重新塑造,使之與《2030年可持續發展議程》《新城市議程》《2015—2030年仙臺減輕災害風險框架》和《國際綠色范例新城標準》相一致,加速綠色轉型與創新,建設人人共享的、安全、韌性、碳中和與可持續的城市與人居環境,開啟一個繁榮的綠色城市新世紀。