義務教育階段語文學科學業質量解析

趙寧寧 王瑤 曹之欣

【關鍵詞】《義務教育語文課程標準(2022 年版)》,學業質量,表現水平

2017年,我國普通高中語文課程標準首次設置了“學業質量”部分。與其相呼應和延續,在新頒布的《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“2022年版課程標準”)中,學業質量同樣與課程性質、課程理念、課程目標、課程內容、課程實施一起成為課程標準文件的重要組成部分。

2022年版課程標準指出,學業質量是“以核心素養為主要維度,結合課程內容,對學生語文學業成就具體表現特征的整體刻畫”[1]。學業質量又可稱之為成就標準、表現標準或表現水平,是對特定教育階段學生所獲得的知識、能力的精細化書面描述,是一種定義學業成就水平的方式。在一般情況下,學業質量通常用來描述該級別內可接受的最低水平。

一、學業質量的意義

學業質量部分指明了語文教育和學習的標準、規范,主要具有以下幾方面的意義:

第一,有助于增強義務教育階段教育系統的功能。課程標準為學校教育提供了重要的指針,并確定了不同學段的目標;學業質量通過精細排序,實現學習結果的序列化,有助于達到學校教育的目標,維持義務教育階段教育系統的良好運轉。

第二,有助于強化義務教育階段課程標準實施的一致性。2022 年版課程標準包括課程性質、課程理念、課程目標、課程內容、學業質量和課程實施等多個部分,建立了一套從課程目標到課程實施的完整體系。[2]為推動該體系的落實,在課程實施過程中,教師可將學生的實際學業水平與學業質量進行對比,并及時調整教育教學內容,使之不偏離課程目標。

第三,有助于監督和保障學校、區域的義務教育階段的教育質量。學業質量為命題人員提供參照,可用于描述每所學校的義務教育質量監測結果,判斷學生在某個能力水平上的熟練程度與表現情況。結合義務教育質量監測結果并比照學業質量,省級、市級、區級教育管理者可以了解到學生在義務教育階段的學習情況,并及時進行干預和補救。

第四,有助于提升語文教師教學實踐的質量。學業質量描述出不同階段學生理應達到的實際的、具體的學習結果。它為語文教師明確了教學目標,具體說明了學生能做什么、能做多少以及能做到什么程度,能夠幫助語文教師基于學生原有水平對教學進行調整和提升。

二、學業質量的內涵

2022年版課程標準將核心素養目標與語文實踐活動進行整合,建立了一個具有突破性的學業質量體系。在這個體系中,語文核心素養是潛在的,指引方向;語文實踐活動是顯性的,具體落實核心素養的培養與提升;而學業質量則是基于顯性的語文實踐活動來描述的,同時指向潛在的語文核心素養及各學科均需考慮的“跨學科學習素養”。

第一,2022年版課程標準延續了核心素養—課程目標—語文實踐活動—學業質量標準的多元對應關系,并重點突出跨學科學習目標。

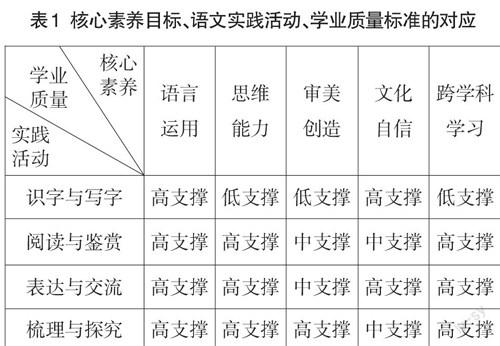

在2022年版課程標準中,課程目標將潛在的、內隱的學科核心素養外顯化。學業質量既考慮到了核心素養的維度,也考慮到了語文實踐活動的維度。它以語言運用、思維能力、審美創造、文化自信和跨學科學習五個目標為橫軸,以不同語文實踐活動為縱軸,并且在斜軸上詳細回應了具體、顯性的語文實踐活動以及內隱、潛在的語文核心素養,構成一個三維體系。這種兼顧課程目標、實踐活動和學業質量的敘述體例,也方便教師在日常教育教學中進行多維度和多向度的拆解。

第二,2022年版課程標準將潛在的課程目標變成學業質量,并初步建構了實踐活動對不同核心素養目標的支撐矩陣(見表1)。

在2022 年版課程標準中,每個學段的學業質量均詳細描述了不同課程目標在該學段上的表現水平。

每個課程目標可以通過若干個實踐活動來加以落實,而每個語文實踐活動可以實現若干個核心素養目標。不過,不同的語文實踐活動對于不同的語文核心素養目標的支撐程度是不同的。

舉例來說,“閱讀與鑒賞”的實踐活動能夠為落實“思維能力”提供重要支撐。如2022年版課程標準在第四學段的學業質量中提及“閱讀新聞報道、說明性文字以及非連續性文本,能區分事實與觀點;能提取、歸納、概括主要信息,把握信息之間的聯系,得出有意義的結論”[3],其中,語文實踐活動是“閱讀新聞報道、說明性文字以及非連續性文本”,要落實的思維能力是“區分事實與觀點”“把握信息之間的聯系,得出有意義的結論”。總的來說,不同的語文實踐活動可以為不同的核心素養提供一定的支撐,但支撐的力度不盡相同。

三、學業質量的特征

學業質量具有如下特征:

第一,標準一致性。標準一致性是指,課程目標、課程內容、課程實施與學業質量保持一致。一致性是基于標準的課程改革的重要概念。[4]課程目標是確保學生有機會獲得課程標準所要求的知識、能力和素養,課程內容描述的是學生通過什么內容獲得知識、能力和素養,而學業質量描述的是國家期待學生學到的內容。

在課程標準中,學業質量會對總體的、長期的教育目標進行整體回應,對學生完成義務教育后應該具備什么樣的知識、能力和素養進行詳細闡述。課程目標與學業質量部分前后呼應,為教師提供了相應的建議,學業質量重申了義務教育不同學段的教育目標理應達到的標準,為教師在不同學段的教育教學提供了指引。

例如,“課程目標”的總目標中提到,學生要“具有獨立閱讀能力”[5]。那么,什么是獨立閱讀能力呢?第三學段課程目標的“閱讀與鑒賞”中,圍繞“敘事性作品”的閱讀,就具體提出要“了解事件梗概”[6]。第三學段的學業質量中提到“在閱讀過程中能獲取主要內容,用朗讀、復述等自己擅長的方式呈現對作品內容的理解;能用文字、結構圖等方式梳理作品的行文思路”[7],標準逐一具體化。

又如,“課程目標”的總目標中提到,學生要“有理有據、負責任地表達自己的觀點”[8]。那么,有理有據具體表現在什么方面呢?第四學段課程目標的“表達與交流”中提到“合理安排內容的先后和詳略,條理清楚地表達自己的意思”[9]。第四學段的學業質量中提到“記錄探究過程,歸納概括自己的發現,條理清晰地呈現問題解決的過程”“能有條理地列出發言提綱,用策劃書、調查報告、小論文等形式發表研究成果”[10]。

在此,課程標準從總目標到學段目標再到學業質量逐一落實。

第二,學習進階性。學習進階性是指,學業質量要體現學生在不同學段的學業水平的變化。學習進階性是課程標準的重要特征。[11]這就要求學業質量列舉出學生在特定階段的特定發展水平,同時體現出清晰的學習順序。隨著教育教學活動的開展,學業質量可以確保不同學段之間知識、能力和素養的遞進(垂直等值),以及學段內不同知識、能力和素養之間的邏輯性與連貫性(水平等值)。

在課程標準中,學業質量依據學段進行劃分,涵蓋不同教育階段學生所獲得的知識、能力和素養等,同時有邏輯地呈現出不同學段的學生在知識、能力和素養方面的關系。

比如義務教育階段的識字與寫字領域,第一學段的學業質量要求“在學習與生活中,累計認識1600個左右常用漢字,能正確書寫800個左右常用漢字”[12],第三學段的學業質量則要求“在學習與生活中,累計認識3000個左右常用漢字。能用硬筆規范、端正、整潔地書寫2500個左右常用漢字”[13]。這是學業質量在識字與寫字方面的進階性體現。

又如閱讀與鑒賞領域,第三學段要求“能概括說明性文字的主要內容或簡單的非連續性文本的關鍵信息,初步判斷內容或信息的合理性;能用準確的語言清楚地介紹、說明事物或程序,運用文本主要信息解決現實生活中的簡單問題”[14]。第四學段要求則提升為“閱讀新聞報道、說明性文字以及非連續性文本,能區分事實與觀點;能提取、歸納、概括主要信息,把握信息之間的聯系,得出有意義的結論;能利用掌握的多種證據判斷信息的真實性與可信度,能運用文本信息解決具體問題”[15]。具體的要求從原來的“概括”“關鍵信息”變為“提取、歸納、概括”“主要信息”,并對“把握信息之間的聯系”作了強調。

第三,領域獨特性。領域獨特性是指,學業質量要體現學生在該學科不同領域發展中的變化,要分領域、分類目地體現發展和進步,同時體現不同學段的學業水平的變化。學業質量都是針對特定的、具體的學科制定的,大部分國家的學業質量都采用本學科領域內默認的分類標準。

在課程標準中,學業質量依據語文課程目標來劃分不同的學業水平。不同的課程目標對應不同的學業質量,而且相互之間具有獨立性,每一個子維度針對每一個課程目標進行精細劃定。義務教育階段每一學段的學業質量描述主要分為語言運用、思維能力、審美創造、文化自信、跨學科學習五個層面。雖然不同學段對這五個層面的具體要求不同,但都體現了語文課程學業質量對語文核心素養的呼應,也彰顯了語文核心素養區別于其他學科的獨特性,歸根結底回答了“語文到底學什么”以及“學了可以做什么”的問題。

以第三學段為例,“辨識同音字、形近字,糾正錯別字”“能發現富有表現力的詞句和段落,自覺記錄、整理,樂于與他人分享積累的經驗,并嘗試在自己的表達交流中運用”[16]等條目體現了語言運用的素養要求;“能根據積累的知識和經驗初步判斷信息真偽,感知情感傾向,形成自己對社會熱點問題的初步認識”“初步判斷內容或信息的合理性”[17]等條目體現了思維能力的素養要求;“能品味作品中重要的語句和富有表現力的語言”“在文學體驗活動中涵養健康向上的審美情趣”[18]體現了審美創造的素養要求;“能主動閱讀體現社會主義先進文化、革命文化、中華優秀傳統文化的作品,在閱讀、參觀、訪問過程中,結合具體內容或時代背景豐富對作品內涵的理解”[19]體現了文化自信的素養要求。

此外,在學科領域獨特性的基礎上,每個學段的學業質量還特別強調了跨學科學習。這是期待學生能夠綜合運用語文核心素養解決跨學科學習情境中的問題,從而幫助學生培養和提高運用語文核心素養解決現實生活中真實問題的能力,進而幫助學生更好地適應真實的社會生活。

四、學業質量的具體拆分

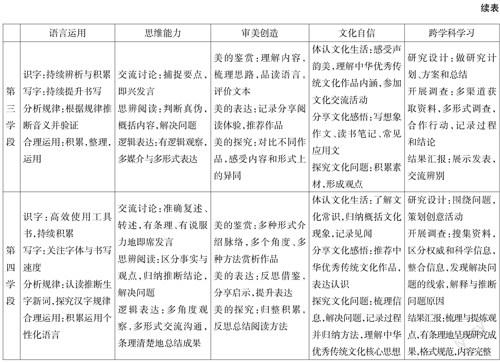

為了進一步了解義務教育課程標準的學業質量板塊,本研究根據五個維度把學業質量按照學段作了具體拆分(見表2),幫助一線教師理解學業質量的達標要求。

1. 語言運用維度

語言運用維度的學業質量主要從識字、寫字、探究規律、合理運用等角度描述,各角度在不同的學段分別呈現出進階性。

以“探究規律”為例,第一學段的學業質量只要求對“字”“詞”進行梳理、分類和展示,也就是說,此時只需要做到“感知規律”即可。但在第二學段中,要求提升到了對“字”“詞”“句”的梳理、分類和展示。這就是說,對于分類的對象提出新的要求,但此時也只達到了“感知規律”的基本要求。在第三學段,要求學生能夠對“字”“詞”“句”“段”進行分類、整理和經驗分享,且在掌握規律的基礎之上,基于規律進行初步的運用,如“根據字形推斷字音字義”[20],并要求在規律推斷之后能“借助語境和工具書驗證”[21]。相比而言,第三學段比第二學段增加了對規律的分析要求。在第四學段,要求“根據字音、字形、字義三者的關系準確認讀、正確理解遇到的生字新詞”[22],這就是針對漢字規律應用等方面的內容,并要求“有探究漢字規律的意識”。

2. 思維能力維度

思維能力維度的學業質量主要從交流討論、思辨閱讀、邏輯表達等角度描述,各角度在不同的學段分別呈現出進階性。

以“邏輯表達”中的觀察、敘述為例,第一學段僅簡單要求學生“描述一幅圖畫的主要內容,說出多幅圖畫之間的內容關聯”[23],第二學段則要求學生能夠進一步描摹具體的形象,并能把形象的特點敘述清楚。此時,邏輯表達的要求從一、二年級階段對觀察邏輯、敘事順序的關注,發展到三、四年級階段對觀察細節和敘事中心的重視。最后,第四學段要求學生能夠多角度觀察生活、抓住特征、恰當表達、詳略得當、用多種媒介形式交流溝通。[24]這一學段對學生邏輯表達的結果和規范性提出了更為具體的要求,同時還突出了“有中心,有根據,有條理”“多角度”,可見該學段對學生邏輯表達的深度和廣度都有了更高的要求。

3. 審美創造維度

審美創造維度的學業質量主要從美的鑒賞、美的表達和美的探究等角度描述,各角度在不同的學段分別呈現出進階性。

以“美的鑒賞”中的詞句積累為例,要求第一學段的學生能夠做到“積累優美的詞句”[25],也就是要有“美的感受”,尤其是能感受到篇章中的“美”。而到了第二學段,則要求學生在閱讀活動中能夠發現和摘錄作品中的優美詞、句和段,分析關鍵語句、標點、圖表的作用。[26]第二學段相比于第一學段,進一步體現出對學生的“美的感受”及其提升的要求,尤其是此時要能分析“美”的理由。第三學段的學生要能品味語言語句,借助材料、結合關鍵語句評價文本事件和人物,并能提出自己的看法。[27]第三學段在第二學段的基礎上開始注重學生的鑒賞素養,要求學生從內容和形式兩個角度進行評價,同時還鼓勵個性化閱讀審美體驗。這也是第三學段學生“美的鑒賞”的一次進階。最后,第四學段要求學生在“美的鑒賞”活動中能夠多角度揣摩、品味詞句和語言,用多種方法表達對作品的語言、形象、情感、主題的理解。[28]這一學段更加注重學生在鑒賞過程中能夠從不同角度、不同立場出發,思考文本內容和形式上的“美”的獨特性。這也體現了美的鑒賞是審美創造能力的基礎。

4. 文化自信維度

文化自信維度的學業質量主要從體認文化生活、分享文化感悟、探究文化問題等角度描述,各角度在不同的學段分別呈現出進階性。

以“探究文化問題”為例,第一學段要求學生能記錄下自己對文化問題的“體驗、感受和發現”[29],第二學段則要求學生能表達、交流參加活動之后的“文化心得”。[30]這說明第二學段對內容深度和表達形式規范有所強調。與第二學段相比,第三學段要求“積累素材”后“初步形成自己的理解和認知”[31],對學生的文化底蘊提出了更高要求。最后,第四學段要求學生整合信息、解決問題、記錄過程,最終“歸納概括自己的發現”,并“匯集學習成果”[32]。與前三個學段較為零散的要求相比,第四學段對探究流程和探究目標作了明確的規定,體現了序列化與結構化的特點。

5. 跨學科學習維度

跨學科學習維度的學業質量主要從探究興趣、研究設計、開展調查、展示成果等角度描述,各角度在不同的學段分別呈現出進階性。其中,第一和第二學段要求學生有探究的興趣,但在第三和第四學段則沒有了對于探究興趣的進一步要求,而是轉變成為探究的行動。

以“開展調查”為例,第一學段的學業質量對學生是否開展調查不提要求,但第二學段要求學生提出問題并搜集、整理信息和資料。[33]該變化體現了對研究過程規范性的重視,但此時的調查不過是一種“初級調查”。第三學段則要求學生在利用多種信息渠道獲取資料的基礎上,運用調查、訪談等具體的方法,以團隊合作的方式解決問題,并記錄調查過程。[34]與第二學段相比,第三學段提出了具體的研究方法,并充分關注學生的合作意識和反思意識,對研究過程與研究主體提出了綜合性要求。最后,第四學段要求學生有效整合信息、發現解決問題的線索,并對問題作出合理的解釋與推斷[35],在第三學段的基礎上對學生的調查能力提出了進一步要求。

總的說來,《義務教育語文課程標準(2022年版)》中的學業質量為我國義務教育階段語文課程的實施提供了系統化、可拆解的標準支架,對學生的核心素養進行了分層次評估,有助于推動高效測評與精準教學的實現。同時,《義務教育語文課程標準(2022 年版)》與《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》的學業質量聯動,貫徹了語文學科的核心素養,在立足學段特征的基礎上,為學生構建了十二年一貫的語文學業質量評價體系。