黃永玉的詩境

李熙斌

黃永玉的畫語和詩境,予人以無盡的遐思和神往。

畫語,畫外之語,可謂一幅畫中的“畫眼”,亦可謂畫之主旨。黃永玉在作畫時常會寫上一句話,對畫揭題,讓觀者走進文心詩境。我有幸欣賞黃永玉的畫,是在2018年夏季去湖南省郴州市美協原主席孫國成家里采訪的時候。

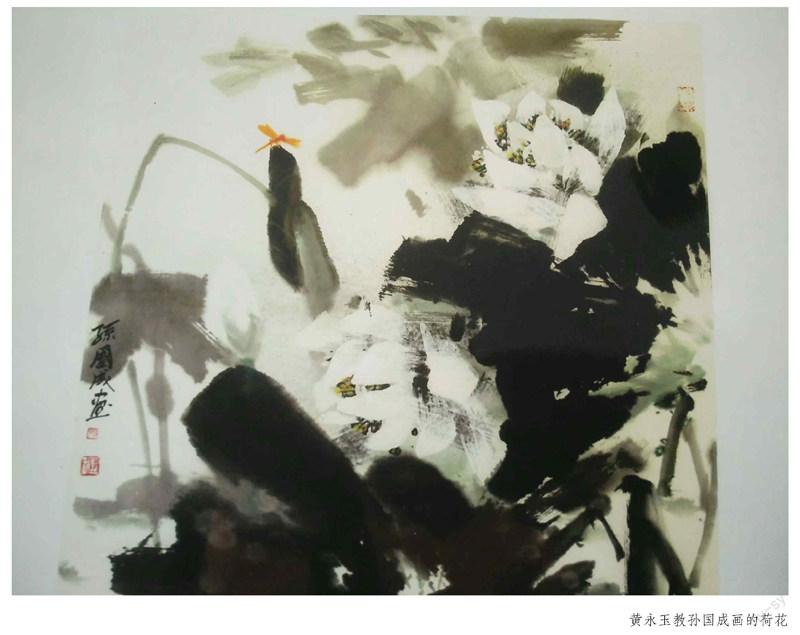

上世紀七十至八十年代初,孫國成任韶山紀念館美術組組長的十年間,接待了來韶山創作寫生的吳冠中、關山月、黎雄才、潘天壽、傅抱石、黃胄、劉文西等藝術大家。在這些藝術家中,孫國成和黃永玉交往時間長,黃永玉多次來韶山,孫國成熱情地接待并陪他一起寫生、拍照,搜集創作題材。這期間,黃永玉曾教孫國成畫荷花,并且贈送孫國成兩幅斗方荷花畫。孫國成在保管這兩幅畫時,還經歷了驚心動魄的特大洪災和家遇盜賊的離奇故事……

這兩幅均為水墨荷花的斗方,其中一幅略小,是丁巳年(1977)所作,而贈畫卻是在1978年11月12日,畫上題有“國成同志紀念 黃永玉于韶山”的娟秀鋼筆字。畫面的前景為兩朵盛開的荷花,中景、遠景是淡墨薄彩渲染的遠山和天空。讓我驚詫的是這幅畫中間,修補后的裂痕橫亙至右邊沿,凸凹不平,黃泥漬印猶在。我猜測,這幅畫莫非遭遇了郴州市在1998年百年不遇的“8.13”特大洪災?

上世紀80年代初,孫國成從韶山紀念館調回到郴州市群眾藝術館從事美術創作,就住在該館僅有的一棟五層樓的職工住宅一樓。1998年8月13日凌晨,因連續幾天的暴雨,郴江河河水暴漲,淹沒了市區通向市委的蘇仙路,蘇仙橋中段突然垮塌。孫國成住宅離濁浪滾滾的郴江河只有一路之隔。洪水于清晨8點就漫到了一樓,離樓頂一尺高時,孫國成和家人來不及轉移貴重物品,飛快跑到五樓頂避難。幸運的是住宅沒有被洶涌洪水沖塌,下午4點起洪水緩慢退水,晚上8點基本退完。孫國成創作的幾十幅毛主席題材工筆畫,還有吳冠中、關山月、黎雄才、黃永玉、劉文西等大家贈送的10多幅名畫,還留在了家里。或許是上天的眷顧,或許是靈感迸發,孫國成早前曾定制了3條長沙發,突發奇想把黃永玉等大家的畫及自己創作的工筆畫藏匿于內,沙發隨著漫到家中的洪水上浮,這些畫才避免了被泡壞的厄運。但還是有幾幅畫被洪水泡黃了,雖經重裱和修復,但仍有水漬印痕,反倒越發顯得古舊了。

另一幅荷花,畫右下角題寫:“國成同志正 戊午(1978)初冬 黃永玉作于韶山”。畫中前景一朵含苞欲放的花蕾,中景一朵開得如火如荼的荷花,畫中的荷梗斜插豎立,線條的長與短、粗與細、曲與直的交錯,產生節奏變化;荷葉通過墨法的積、潑、破、沖產生意味奇趣;整個畫面發揮墨色的枯、濕、濃、淡作用,以近乎焦墨、重墨與淡墨相應,并注重墨的韻律、層次和虛實的變化。孫國成談起這幅畫來,如數家珍。當年黃永玉以此畫為例,教孫國成畫荷葉墨法的積、潑、破、沖的作法。沒料到,后來家中進賊。這盜賊是個“文藝范兒”,也對這幅畫情有獨鐘,趁孫國成和家人不在家時,撬門進屋,翻箱倒柜,不貪錢物,唯獨盜走掛在客廳的黃永玉的荷花和關山月的梅花兩幅畫。孫國成發現后,立即到蘇仙派出所報案,歷時一年后,直至國慶南路十字街頭出了人命案,牽涉到下湄橋片的盜畫賊,案破了后此畫才得以“完璧歸趙”。

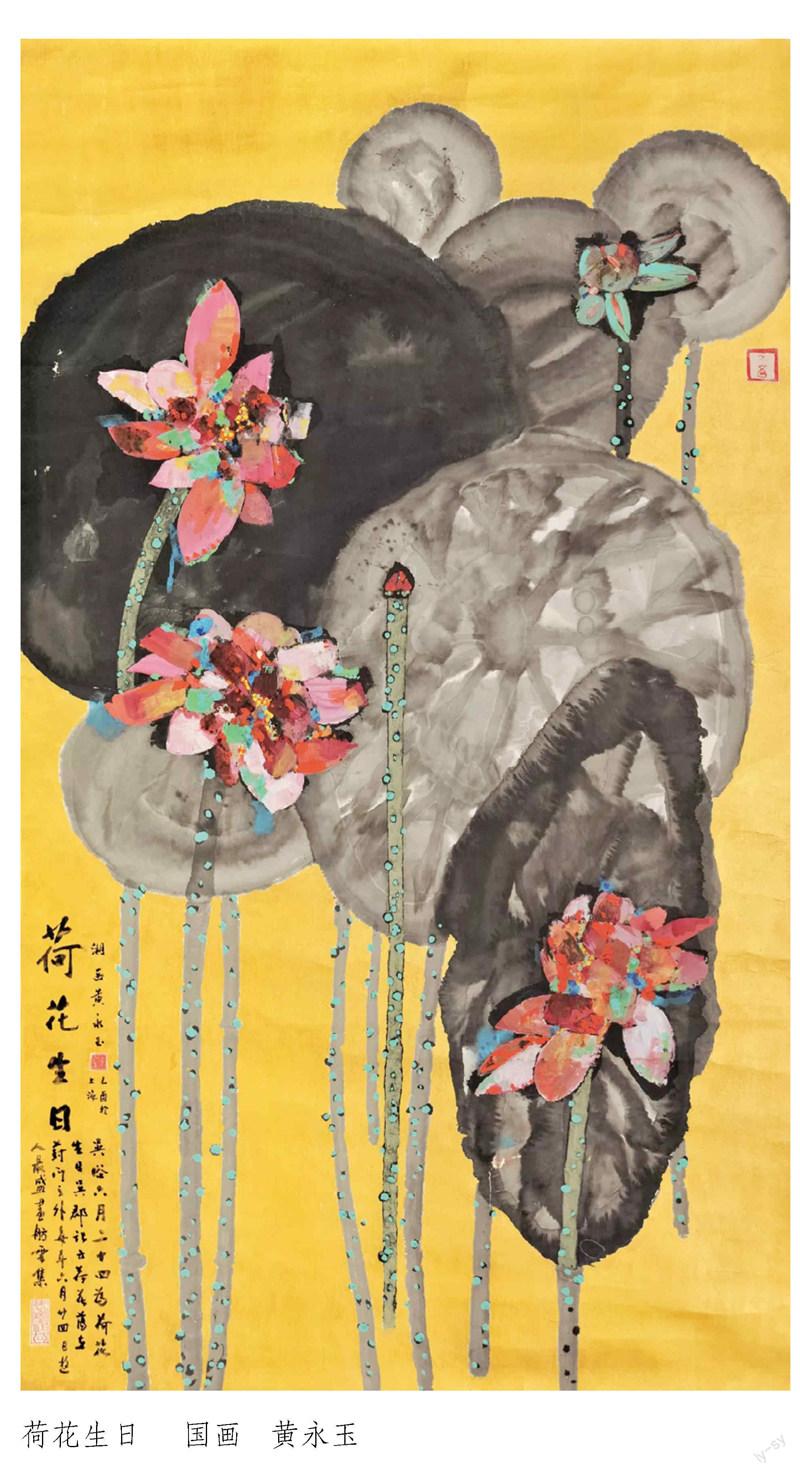

黃永玉在韶山那段日子,孫國成獲益匪淺。孫國成追憶時興致盎然,興奮之情溢于言表。黃永玉的談吐幽默,知識淵博,為人治學嚴謹,始終保持著創造活力,這也激勵著孫國成后來的美術創作。黃永玉早期畫的荷花,畫里畫外,或一句話,或一段話,意味深長,發人警醒。例如,黃永玉丁丑年(1997)重陽在萬荷堂所作的《雙荷》,畫外之語寫道:“真摯比技巧重要,所以鳥總比人唱得好。”畫面簡潔,乍看去荷葉墨團經積、破、潑、沖法焦墨、濃墨、淡墨后,勾勒幾柄荷梗,梗上運用色彩繪出炫目綻放的雙荷。畫里顯示了堂正的氣象、意象的色彩、人間的情感、滿眼的激情、鳥與人的歡快意境,自然的生命勃發,以及求索天、地、人生命理法的精神,同時也能看出作者對民間美術的積極取法。畢竟黃永玉曾經感慨:“民間美術是母親!”青少年時代的他就經受到湘西民間美術的滋養,吸收了民間美術的明快、飽滿、瑰麗和神奇。這幅畫中時代氣息與個人感受的交融,既然強化了色彩感覺,又保持民族的審美習慣,啟迪觀者去審視和思考。黃永玉在湘西玉氏山房作畫時,常常回憶自己的外婆和叫得勝營的地方。《塘荷》畫語寫道:“余作荷常憶外婆與得勝營也。”而畫外寫了這樣一句話:“任何一種環境或一個人,初次見面就預感到離別的隱痛時,你必定愛上他了。”黃永玉的畫外音,抑或是久別外婆家和得勝營的傷感與眷戀;抑或是自己在工作中與外部環境的諸多不快,一旦回到外婆家或得勝營回憶過往趣事就會將這些不快悄然忘卻;抑或是比喻年輕人和的初戀離別時難分難舍、不棄不離心緒的吐露。

《塘荷》畫的寓意,觀者可放開思緒的韁繩,自由自在地去翔翱:自然花卉與人情感的錨定與聯想、此物此景的高遠象征,皆有了亦是亦不是的解讀,任由著觀者自己去詮釋了。然而,從畫中讓觀者感受到的是黃永玉創作時思辯的嚴謹與想象的亢奮、靈敏的狀態,靈敏于塘荷的美,亦靈敏于細微的與人相處的感觸。他把最詼諧、精妙、警醒的語句奉予了世人!

黃永玉作畫沒有任何條條框框的顧忌,一切出于表達內心情感的需要。他在癸亥年(1983)所畫《魚戲新荷動》水墨畫,荷葉如蓋,重疊遮替,潑墨寫意,荷花綻放。中景左側留白處不著一墨,卻分明有靜水流動之感。荷莖臨風,荷塘水汽泛起,魚戲荷動,氣泡涌起漣漪。構圖疏密交錯,通過葉、梗、蓮蓬、花蕾、浮萍的相互掩映,構筑出變化豐富的空間層次,呈現出一番空靈的意境,不由得讓觀者想起吟荷詠蓮的詩句:“接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅”“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓落上頭”“出污泥而不染,濯清漣而不妖”……

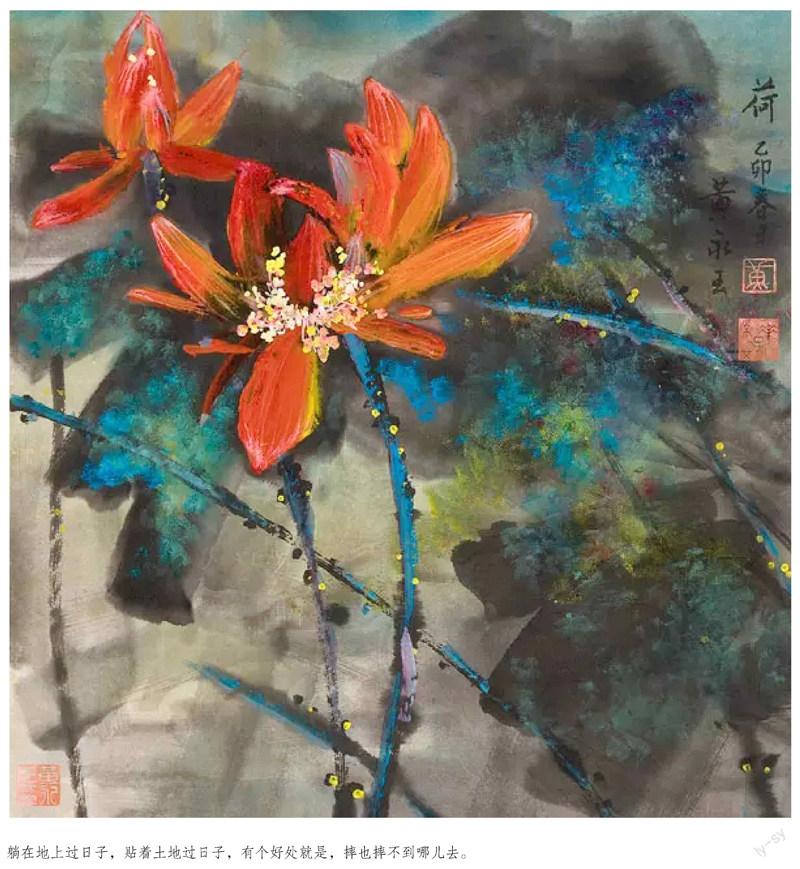

黃永玉的水墨荷花,水墨運用十分嫻熟,筆、墨、水的配合,達到了自由自在的程度。而他繪畫彩荷,如《荷》《故鄉荷塘》等積極而精審地融匯了西方藝術的有益因素,運用水彩、水粉結合水墨的畫法,既有“中國的”又有“現代的”,以豐富的意蘊、個性的筆墨、強化的色彩,表現著當代人的新感受。黃永玉于乙卯年(1975)春日所畫《荷》,畫外之語寫道:“躺在地上過日子,貼著土地過日子,有個好處就是,摔也摔不到哪兒去。”他庚辛年(1980)所作荷花,畫中題寫“無物燕清甘,和露嚼野菊。”畫外之語則寫:“我的經驗是,碰到任何困難都要趕快往前走,不要欣賞那個讓你摔倒的那個坑。”辛已年(2001)夏月所畫《故鄉荷塘》的畫外之語寫道:“人們對我的兩大誤解是:第一、他們僅僅因為我戴眼鏡,就認為我是知識分子;第二、我的電影不賺錢,所以他們就認為我是藝術家。”

黃永玉畫荷結緣于“十年文革”時期,荷花的“君子”的氣節品性,成為他逆境中啟迪心智的精神氣質。黃永玉的曾任管場小工、小學教員、民眾教育館員、劇團見習美術隊員、報社編輯、電影編劇及美術學院教授。表叔沈從文和他在“十年文革”中都受到沖擊,他所繪的8000多幅荷花,其中很多是在這10年間所畫。他不僅用荷花隱喻特殊年代受迫害的“君子坦蕩蕩”個人,而且用來反映“文革”后社會人際關系的現實,并在畫外之語的題詞中暗含著對“十年浩劫”的反思。

2003年,黃永玉曾經來到湖南省郴州,下榻國際大酒店,恰逢在大酒店畫廊正在舉辦株洲、衡陽、郴州三市的美術精品聯合畫展。在郴州市畫家代表座談會上,有一個畫家問道:“黃老師,中西文化在您的畫中都可以看到,您的作品與畢加索作品有好壞區別嗎?”黃永玉答:“先生,你聽過鳥叫嗎?”畫家答:“聽過。”黃永玉問:“好聽嗎?”眾多畫家答:“好聽。”黃永玉又問:“聽得懂嗎?”眾多畫家一致回答:“聽不懂!”黃永玉哈哈地笑著說:“我的畫與畢加索的畫就像鳥叫一樣,明白了嗎?”黃永玉的睿智回答,贏得得了眾人的掌聲。

他筆下的彩荷,用色大膽且又高節淡雅。黃永玉近年來一直熱衷于生肖題材畫,幽默、風趣近似漫畫的形式,畫里畫外之語逗得觀者捧腹不已。例如,《打牙祭》的畫外之語:“大口喝酒,大口吃肉,才是豪爽生活。”又如,戊辰年(1988)中秋他在香港過六十五歲生日時所作的自畫像,畫外之語:“小屋一間,坐也由我,睡也由我;老婆一個,左看是她,右看是她。”

90歲時,黃永玉又給自己畫了一幅孩子氣的自畫像《九十啦》。有媒體用了一個“90后”的詞匯——“酷炫狂霸拽”來形容其骨子里的頑皮幽默,讓人懷疑黃永玉“你到底是90歲,還是90后”……