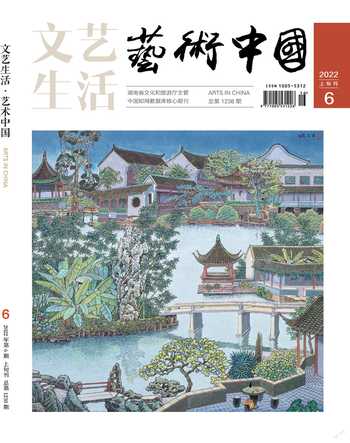

“寫生·創作:祝大年藝術作品展”前言

杜大愷

就藝術創作的結果而言,寫生與創作有時是同一回事,寫生是創作,而借助寫生收集素材,重新結構畫面,最后完成的作品也是創作。相對具象的藝術創作,大致都是由這兩種方式完成的。現代主義之后另有完全不憑借寫生的藝術創作,我們姑且不議論。

此次祝先生的展覽展出了兩類作品:一是寫生作品,二是借助寫生完成的創作作品。將兩類作品并置展出是一種比較新穎的模式:一方面可使觀賞者領略寫生與創作的關系,另一方面也可使觀賞者對祝先生獨特的創作路徑獲得直觀的認識。

中國古代繪畫鮮少面對景物寫生完成,多半是通過目視、心記、神會完成其創作,所謂“外師造化,中得心源”。寫生是由西方傳入的,已有百年的歷史。西方人有時直接以寫生進行創作,有時則借助寫生積累素材然后進行創作,這是因為西方的藝術貴在寫實,而中國的藝術重在寫意,其“寫實”與“寫意”背后都有深邃的歷史蘊藉,沒有對錯,各呈異彩。西方的寫生所以能夠傳入中國,是近代以來中國的藝術有漸次趨向表現現實的追求,因為這樣的歷史選擇,寫生遂成為中國藝術創作中被廣泛接納的一種方式。

上個世紀50年代,張仃、李可染、羅銘一起去安徽寫生,已證明中國畫是可以表現現實的。他們的安徽寫生之行,挽狂瀾于既倒,拯救了中國畫險些被歷史遺棄的命運。

今天中國畫家已不再為寫生糾結,但偶或仍有“為寫生而寫生”的質疑,如若細究,亦只是質疑這些寫生或與宏大的中國畫創作新歷史的時代命題存在疏離。所以要改變的不是寫生本身,而是寫生的目的與方法。祝先生的這個展覽其實一多半回應了這些問題。

需要指出的是,寫生與創作究竟有多少因果關系,其實是沒有定勢的,每個藝術家都有不同的選擇,也有無數的可能,這是藝術的必然。祝先生的選擇很獨特,不可復制。

進入多媒體時代,寫生的一些功能已被多媒體替代,但人與機具之間的差異依然是真實的存在,科學在不斷創造新的觀看和記錄世界的方式時,并未阻斷亦不能阻斷人的能動性,也許可以預言,寫生或有未來。

1978年,我曾陪同祝先生一同去廣州西樵寫生,時已入冬,祝先生披著棉軍大衣,坐在小馬扎上一坐一天的寫生情景,始終縈繞在我的眼前,對我那是永久的記憶。

2021年9月23日