形象嬗變·視覺策略·影像機制

摘 ?要:相比于動畫電影《花木蘭》,真人影像摒棄迪士尼傳統的公主形象,轉而以女戰士/女性角色為敘事核心,著力展現花木蘭在替父從軍過程中的成長與蛻變。正是在這一過程中,女戰士/花木蘭完成了自我身份的確認與女性意識的覺醒。從女性主義視域下,檢視《花木蘭》的真人翻拍,首先通過角色設計比較,探尋導演妮基·卡羅以何種方式觀照女性意識;其次從視覺策略挖掘真人版迥異于動畫版之處;此外從導演深層的影像機制中,窺探妮基·卡羅對女性主體構建與男女平權的現代化意識呈現。

關鍵詞:花木蘭;女性意識;視角融合;色彩隱喻;男女平權

基金項目:本文系北海職業學院2020年度院級重點科研類課題資助項目“戶外動態雕塑景觀創新實踐與研究”(2020YKZ02)階段性研究成果。

真人電影《花木蘭》自上映后引起兩極化的評論熱潮,稱其優者認為影片美術設計將“中國元素”進行了充分運用,突破并解構了迪士尼動畫電影的類型化策略,將花木蘭逐漸演繹成全人類的共同故事。謂其劣者批評其劇情荒謬,影美離譜,使“木蘭從軍”的故事變得乏善可陳。鑒于此,導演妮基·卡羅曾表示,“影片沒有完全貼合歷史,木蘭雖然有名,但她也是個虛構人物”①。誠然,在東西方文化交流并強調“講好中國故事”的時代語境中,真人版《花木蘭》的場景設計、人物妝容等中國元素的應用以及劇中人物的英文臺詞都讓“花木蘭”這個早已演化成具有中國文化符號的形象給觀眾難以適應的視聽刺激,并由此形成了一定程度的審美代溝[1]。與具有喜劇色彩的“熱動畫”不同,真人版《花木蘭》這一“冷影像”翻拍的側重點在于將壯麗史詩般的影像畫面與逐漸覺醒的女性主體意識相結合,從而將電影語言與故事內蘊在熒幕上達成一致。因此,從女性主義視角觀照動畫版與真人版的《花木蘭》,不僅可以了解作為西方現代女性導演的妮基·卡羅以何種方式觀照女性意識,探尋出動畫版與真人版的差異點;還可以從深層的影像機制來深究導演對女性主體構建與男女平權的現代化意識的呈現。

一、表層的劇情置換:

從“傳統公主”到“女戰士”的形象嬗變

美國迪士尼公司1998年推出的動畫片《花木蘭》由男性導演托尼·班克羅夫特指導,全劇約88分鐘,講述花木蘭替父從軍,機智斗敵,收獲愛情。真人版電影則講述了花木蘭從小天賦異稟,擁有戰士之氣,但礙于女性身份而無法展現真正的自我,之后在替父從軍過程中逐漸完成了自我身份的確認。花木蘭在兩版影片敘事中都同樣面臨傳統封建禮教對女性的束縛鉗制,但真人版電影更加著重強調女性意識在其自身中的逐漸覺醒,盡管外在環境的沖突變化對這種覺醒有一定的催化作用,但最終的意識覺醒仍源于花木蘭本身。在翻拍的過程中,導演通過轉變女主形象來對劇情進行更迭性的置換,其主要表現在兩個方面。一是轉移人物形塑的側重點,將動畫版的“傳統公主”轉向真人版的“女戰士”。導演在轉變人物形象的過程中利用戰爭元素融合“巫婆”“鳳凰”等奇幻元素來將花木蘭這一女性戰士置入復雜矛盾的身份困境中。與動畫版中單一扁平的傳統形象不同,真人電影中花木蘭的身份具有復雜的隱喻性,這些身份的隱喻在劇情發展中通過外界對她的評價變化來體現。二是女性意識的突出。動畫版本中的花木蘭作為傳統迪士尼公主系列中的一員,除了容易獲得觀眾的接受之外,其女性意識并不清晰,也不具備充分表意的文化功能。在真人版中,導演將花木蘭的女性意識在家庭、社會以及戰爭等場景中加以強調。

動畫版本層面,《花木蘭》講述了在匈奴犯境因而皇帝下令征兵之際,花木蘭不忍年邁父親遭受鞍馬之勞因而在明暗不定的雷鳴雨夜趁家人熟睡之際偷走父親的征兵令及盔甲佩劍,削發束髻隱藏性別從此替父出征。而后,木蘭在軍營生活中結識一群好友并對上司產生情愫。之后,與匈奴在雪山一戰,木蘭因傷而暴露其女性身份,并因此被眾人拋棄在雪山中。當木蘭在雪山中發現匈奴并未完敗且意圖闖宮殺帝時,她毫不猶豫地策馬奔向皇城中告知眾人匈奴未敗并已混入皇城,但眾人未信其言,導致皇帝遭挾,一片混亂中,木蘭機智斗敵并與眾好友合力救出皇帝與心上人,得到了皇帝與眾人的交口稱贊。最后,榮歸故里并收獲自己的愛情。

從動畫版的劇情可以看出,花木蘭的性格雖不似平常女孩般甜美可人,甚至有點笨拙,但父慈母愛,甚至在她得罪媒婆之后依然沒有遭到家人的半點嫌棄。初入軍營被隊友欺負,花木蘭也僅僅是快速躲避,拒絕開戰;看到氣宇軒昂武藝高超的李翔心生愛戀;身份揭穿后遭眾人責怪也隱忍不發。可以說動畫版的花木蘭依然是迪士尼電影系列中的典型公主,其最大的特點就是“永遠都活潑開朗、謙虛忍讓、純良溫婉,不因別人傷害自己而心生怨念”。這也造成了動畫電影中的花木蘭身份單一、形象扁平。此外,動畫版花木蘭的身份和性別意識都稍顯平淡單薄,創作者沒有對其內心變化做出豐富闡釋,甚至借“他者”將其女性身份進行公開,花木蘭在其中大多處于被動狀態,沒有鮮明地表現出女性意識。許多男性執導的影片都樂于表現“傳奇女性”,但這并非是創作者有意關注女性問題,僅僅只是因為“傳奇女性更容易吸引觀者”[2]。

而在真人版的劇情中,花木蘭的戰士身份與性別意識較為明顯。導演沒有從強調女性充分的話語權入手,而是對花木蘭作為一個獨立女性的生存狀態及情感訴求給予了充分的觀照。影片一開始便是花木蘭揮棍習武、飛檐走壁、策馬逐兔、開罪媒婆。開場段落導演以多個場景說明花木蘭的身手不凡與其所面臨的身份困境。隨后,花木蘭在替父從軍的過程中有了不同的稱呼:花軍、巫婆、戰士。影片通過這些稱謂展現了花木蘭的身份及性別困境,并梳理了花木蘭與洪輝、董將軍、仙娘、父母等人的情感糾葛。身份的多重設定一方面增加了花木蘭人物形象的豐富性,另一方面也加劇了花木蘭身份認同的復雜性。影片通過展現花木蘭性格獨立、能力強大來弱化男性領導地位,這既表現出女性的鮮明立場也傳達了單純且直接的女性意識。從劇情的變化中可以看出,花木蘭被妮基·卡羅從動畫版本中的“公主”轉塑為真人影片中的“女戰士”。從形塑的轉變上看,導演減弱迪士尼傳統公主形象的單純性和美好性,并強化花木蘭作為獨立女性的意識肌理,使其在形象上更符合人設邏輯。除此之外,導演刪除木須龍等動畫版中的配角以弱化真人版的娛樂性,從而突出花木蘭在故事情境中對其性別身份的糾結與矛盾,這種糾結與矛盾被導演置于反轉化的敘事策略之中,花木蘭在不認與承認之間的猶豫與果敢成就了真人影像極具女性主義特色的視聽表現。

二、視覺策略:視角融合與色彩隱喻

動畫電影以“活”著稱,重在利用畫面快速放映在熒幕上從而營造栩栩如生的形象,以達到吸引觀者的目的。傳統迪士尼動畫電影常以上帝視角(即客觀視角)講述公主(女性)曲折但圓滿的一生。之所以選擇公主,是因為公主既有權力階層的神秘性與吸引力,又因“女性”的性別特征更易將個體敘述消融到國家、歷史的宏大敘事中。在真人電影中,導演利用上帝視角與女性視角的并置來表現花木蘭的“看”與“被看”,以此闡釋花木蘭的身份確認,也在主動“看”的過程中,表現了花木蘭自身性別意識與主體意識的覺醒。另外,通過色彩隱喻不斷凸顯角色內心變化,給觀眾更多的思考空間。

(一)客觀視角與女性視角的融合:看與被看

客觀視角既使敘事保持客觀性,也使影像中的傳奇性人物不受質疑[3],而妮基·卡羅則將客觀視角與女性視角在真人版《花木蘭》中進行交互使用。與動畫電影的純客觀視角相比,真人電影中的花木蘭被導演賦予了更多的主體性視角。兩種敘事視角的交互使用,使得動畫影像與真人影像呈現出截然不同的風格效果與創作意圖。

動畫影像中,開場便以上帝視角敘述花木蘭替父從軍的前情:匈奴來犯、邊境失守,皇帝下令于每家每戶征兵。影片的開端即交代花木蘭被媒婆否定。在客觀視角下,敘事者側重于事件敘述,并未強調人物自身、人與環境以及與他人之間的關系。對于花木蘭與外界的、他人的關系,動畫版選擇用一唱段來敘述:“看看我,不是爹娘身旁的乖女兒,溫順新娘,我不愿為出嫁裝模作樣。可若是違背家族禮教三從四德,定會使全家心傷。為何我的影子是那么陌生,無論怎么裝扮,無法將真心藏。我是誰,盡管我已盡力。何時才能見到我用真心歌唱。”②這種直白簡單的自述盡管沒有模糊她的女性意識,但也未能加深她的女性身份肌理。

反觀真人版影像,花木蘭的女性視角在片中出現了五次。在這些女性主觀視角的凝視下,花木蘭逐漸喚醒自身的性別意識,肯定自己的真實身份。首先,在影片開頭的第25分,花木蘭決定替父從軍后立于家族祠堂前,從刻有“忠勇真”祖訓的劍中凝視自己,這引發了觀眾的思考。然后,影片在1時5分處,蘇醒后的花木蘭再次出現從劍中凝視自己,這個場景的意義在于:花木蘭從劍中看清并確認自己真正的性別身份,這一幕既是生理上的蘇醒也是其女士意識的覺醒。最后,影片在末尾1時44分,花木蘭再次從劍中凝視自己與身旁的鳳凰。這個凝視表征花木蘭掙脫了性別的桎梏,徹底地從他/她者的眼光中解脫出來,成為具有自主意識的獨立女性。真人影像《花木蘭》中的女性視角不僅凸顯了花木蘭從女孩到女戰士的身份變更,也在女性主動看的過程中表現了花木蘭性別與主體意識的覺醒。此外,女性視角的多次使用也暗喻出看(女性主動)與被看(他者主動)的關系,加上導演一貫的色彩隱喻風格,為花木蘭提供了蛻變的伏筆。

(二)色彩背后的隱喻

電影作為一門視聽藝術,其敘事邏輯與美術造型能否相輔相成是佳片誕生的重要因素,對電影美術的策略分析則是對電影銀幕感染力的一個重要解讀部分。作為電影美術的一種敘事性語言,電影色彩最為重要的劇作意義是輔助電影敘事邏輯的成立、突出人物特質及順利完成影片思想內涵的傳達,真人影像《花木蘭》即以此種手法敘事。擅于以色表意是妮基導演的風格特征,在《花木蘭》劇情發展中,導演利用諸多隱喻性色彩不僅使影片畫面風格保持一致,也讓色彩背后的隱喻表現出花木蘭自身性別意識的覺醒,使觀眾在觀影過程中逐漸感受到視覺的沖擊力量與感知的深思。在這種視覺畫面上,導演通過大量的光色對比表現人物的內心沖突,強調外部環境對人的束縛,突出花木蘭的覺醒與蛻變,使扁平的熒幕畫面成為敘事的視覺場域。這種敘事性色彩主要在花木蘭服飾妝容的顏色中進行展現。

其一,小木蘭英氣勃發的飛檐走壁到黯然神傷的修補雕像,兩幕之間的時間不長但木蘭的服裝顏色卻形成較為明顯的對比,導演通過將表征生命和希望的大紅色以及代表抑郁悲涼的藍色進行比對表達出世俗環境對女性的束縛,揭示女性在男權社會中的附屬性質。大紅色除了具有刺激視覺、與暗色背景拉開空間距離的影像畫面效果外,也能表現勃發的生命和人物情感的宣泄。在影片開場的第一幕,小木蘭身著紅衣追趕雞群回籠(如圖1),此時她一臉驕傲但眾人卻搖頭鄙夷。隨后接下來的第二幕是小木蘭身著藍色服裝修補鳳凰雕像的特寫(如圖2),以及花父講述鳳凰的來歷。在這兩幕中,電影色彩的隱喻性便展現出來——“女兒家不需要戰士之氣,要隱藏天賦以免鋒芒太露”。這是花父對木蘭的勸誡,更是男權社會對女性的規訓與鉗制。在這兩個連接緊密的場景中,導演利用眾人對木蘭的態度、花父的勸告以及木蘭的服裝顏色來暗示出女性在男權社會中的主體缺失性。

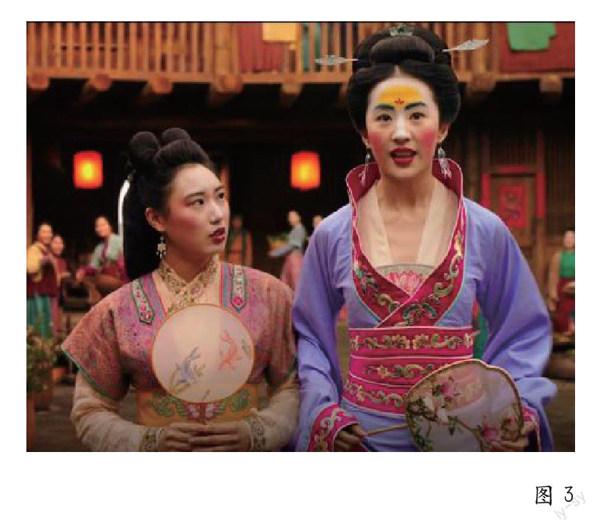

其二,花木蘭面見媒婆前的化妝場景。在不到2分鐘的時間內,花木蘭臉上及身上出現了紅、黃、紫、黛等5種以上且飽和度極高的顏色(如圖3)。在這一幕中,導演用夸張的表現手法將電影色彩的隱喻性進行推進。這些顏色沒有一種能夠表達花木蘭的內心世界,反而讓她自身產生一種自我疑惑,正如她就自己臉上涂抹的多種色彩所說的“這是我困惑的表情”。導演將《木蘭辭》中出現的紅妝和額黃妝進行荒誕戲謔的色彩處理,其畫外音是對傳統禮教束縛女性自主意識的披露。而后因違反所謂的能光宗耀祖的“女性準則”而被媒婆否定,花木蘭的情緒于此降到谷底,并在父親接到征兵令之際開始反思女性自身的存在方式。

其三,花木蘭對其性別身份的覺醒及確認。在影片1時04分,花木蘭在蘇醒后決定褪去軍裝鎧甲,以一襲紅衣上陣殺敵(如圖4)。盡管在策馬疾馳的過程中花木蘭沒有臺詞表述,但她的情緒張力十分強烈,而這一路褪去的不僅是軍裝鎧甲更是與男權社會對女性身份話語壓制的決裂。大紅色的再次突出運用不僅將人物主體與暗色背景拉開空間距離,營造出強烈的視覺沖力,既凸顯了花木蘭的英姿颯爽,也體現出她身上那種“誰說女子不如男”的形象內蘊,更暗喻花木蘭已從“他者”的桎梏中掙脫出來,成為具有獨立意識的女性。客觀視角與女性視角的融合是真人版《花木蘭》與動畫影像的差異性前提。視角的融合不僅讓花木蘭作為歷史人物的傳奇性不受質疑,并且以人物服飾妝容的色彩隱喻將花木蘭逐漸覺醒的女性意識得以充分表現。

三、深層的影像機制:

從傳統的公主到覺醒的戰士

導演妮基·卡羅在拍攝真人電影《花木蘭》之前就已經在她前期的電影中表現出對具有身份困境女性的關注。從20世紀90年代早期開始,妮基的電影多以表現好強且“非常規”的女性為主,《決不讓步》《鯨騎士》《動物園長的夫人》等影片都著力刻畫富有才能但面臨身份困境的女性的生存狀態,呈現出她們獨立的性格以及不屈的信念。盡管翻拍于動畫電影,但是導演不僅在影片中清晰地勾勒出花木蘭的女性主體意識肌理,還傳遞出男女平權的現代化思想意識。

(一)動畫電影《花木蘭》中未被強化的女性戰士

動畫電影中的花木蘭以喜劇、童趣的言行舉止占據了劇情的中心位置,但她的女性主體意識并未被強化,因為影片中的花木蘭屬于迪士尼公司公主系列中的一員,導演很少描寫花木蘭作為女性的內心活動,而是以幽默詼諧的姿態專注于童話敘事。比如動畫電影中的花木蘭大多以“忍”出現在劇情發展中。她從軍之后遭遇隊友的挑釁、宰相的刁難,因向眾人坦白其身份而被棄于雪山但卻隱忍不發。隨后,她因救駕有功而被皇帝賞識并被授予官職,但花木蘭辭官返鄉。在這一系列的情節發展過程中,花木蘭并不具備女性戰士的意識特征,而是被塑造成一個善良隱忍的傳統公主。

之所以傳統,是因為公主(女性)理應善良隱忍,不應令男性當權者畏懼,如若擁有改變國家政治的能力便應自動退隱于朝政并回歸男女婚戀。此外,她所獲得的一切肯定皆倚賴他者給予的評價。因此,眾人對花木蘭的歡呼來自皇帝及將軍等男性的贊揚之后,最終,她辭官返鄉并收獲與將軍的愛情這些劇情并無法將她的女性意識突出地表現。敘事者為避免女主光芒太盛從而對男性政權構成威脅,因而讓她流于傳統。而在真人電影《花木蘭》中,導演轉變動畫版中的主體敘事部分,把流于傳統的花木蘭置換到真實的時代語境中,并將敘事主體轉化為確認與否定的哲學思考。

不同于動畫電影中單一且都被放置于男權意識形態中的女性形象,在真人電影《花木蘭》中出現了女性群像,如花木蘭、仙娘、木蘭母親、花秀、媒婆等。這些女性形象皆被鉗制在男權話語之內。除了花木蘭之外,她們大多屬于不被觀看的非欲望化敘事,她們的出現是為了反襯或反思女性對其身份的自我確認,如木蘭母親的擔憂與嫌棄,花秀對木蘭“膽怯的崇拜”,以及仙娘對花木蘭的復雜態度,等。影像的主體敘事并未納入看似處于權力統治位置的男性,片中出現的男性形象沒有具備過多的角色內蘊,只是為女性主體敘事的完整性服務。

(二)“熱動畫”與“冷影像”的深層成因

從深層的影像機制看,何以花木蘭作為一個“熱動畫”被妮基·卡羅翻拍以后卻變成了“冷影像”?觀眾不僅不買賬還稱其荒謬。綜合以上論述,迪士尼傳統的公主系列電影因公主的溫柔美麗與隱忍妥協而吸引觀眾,這位公主不但資質平凡,而且純良。她的個性與遭遇為身處復雜現實社會的觀眾提供一種精神慰藉。更為重要的是,動畫電影中的花木蘭作為一個被作者虛構出來的幻象因為借著“木須龍”這個配角形象的推動在劇情發展中適時地進行活動,便不會令人感覺男性在社會、政治、家庭中的地位受到女性的威脅,由此也不會對社會主流觀念形成沖撞。然而,在《花木蘭》真人電影中,這種“冷影像”除去故事的家國背景與英文臺詞之間的違和感以及因新冠疫情對電影市場造成的沖擊之外,更為重要的原因有以下兩點:

首先,真人電影《花木蘭》在形式上背離大眾對迪士尼公主電影所具有的公共經驗,使得觀眾無法在觀影過程中產生類型上的熟悉感。《花木蘭》作為一部另類的公主電影,既沒有善良溫柔、隱忍妥協的公主,也沒有英俊瀟灑、身手不凡的王子。在傳統的公主電影中,除了設定唯一的大反派之外,其他的人物都不形成對立的關系,不需要一定長度的打斗場面,而且最終是以公主王子過上幸福生活為結局。這種類型傳統在迪士尼公主電影系列中幾乎是換湯不換藥。但是在真人電影《花木蘭》中,導演恰恰是對影片中的武打場面進行了刻意特寫,尤其對花木蘭披甲執銳地英勇抗敵給予著重刻畫。因此,觀眾,尤其是對動畫版本青睞有加的觀眾無法從影片中獲得傳統公主電影類型的熟悉感與對花木蘭形象在認知上的共同經驗。

其次,在男權意識形態中,“男人的經驗是人類表達生活主題的代表”“絕大多數的女人被描述成男人英雄行為的陪襯”[4]。這就形成一種只有作為男性陪襯的女性形象才能在主流社會價值觀念中得到觀眾認可的十分吊詭的現象。真人電影《花木蘭》中所表現出強烈的女性主體意識被詬病為“左派時代女性角色的迷思”則映射出傳統主流價值觀已成社會既定倫理思維模式的事實。除此之外,真人電影以木蘭接受官職為結局而不是再次把她置入兩性關系中以完成迪士尼傳統公主電影的大團圓結局,這也違背了已有動畫版本觀影經驗的觀眾的觀影期待。在真人版本《花木蘭》中,導演除了塑造出具有主體意識的女性,還從女性角度出發來表現女性之間的扶持與她們自身女性意識的逐步覺醒到完成對自我身份的確認。影片中的花木蘭沒有再次回歸與男性成家這種傳統女性位置中,而是以女性從政這種創新性的結局表達了男女平權的現代化思想意識。

四、結語

觀眾在真人電影《花木蘭》上映之前多抱有對動畫影像中花木蘭善良傳統的溫婉形象的復刻以及再現木須龍等經典配角的期待,以此滿足在真人電影中找回過往情懷記憶的心理需求,但以表現女性自我意識覺醒為主要內容的真人電影卻沒有符合觀眾的觀影期待,因而導致影片口碑不盡如人意。但綜觀女性導演妮基·卡羅的一貫影像敘事風格,便能發現她在真人電影《花木蘭》中不僅僅對傳統迪士尼公主系列電影敘事模式的解構,還將女性主體建構和男女平權的現代化思想意識融入到電影語言中,形成一種有別于傳統歐美女性電影的新形式。

注釋:

①《來自迪士尼的〈花木蘭〉或許值得我們期待》,來自https://ent.chinadaily.com.cn/a/202002/28/WS5e5873e3a3107bb6b57a2e81.html

②源自1998年迪士尼動畫電影《花木蘭》。

③“阿姊聞妹來,當戶理紅妝。”“當窗理云鬢,對鏡貼花黃。”——《木蘭辭》

參考文獻:

[1]簡圣宇.“審美代溝”:作為命題的研討[J].文化研究,2020(1):5-19.

[2]何競平.迪士尼真人版電影《花木蘭》的視覺隱喻——性別視域下的批判性評析[J].電影文學,2021(5):98-101.

[3]李正奧.《看不見的客人》的多元敘事視點[J].電影文學,2019(6):73-76.

[4]強森.性別打結:拆除父權違章[M].成令芳,等譯.臺北:群學出版有限公司,2008.

作者簡介:賈麗麗,北海職業學院文化與傳媒系教師,主要研究方向為藝術理論與批評。