高績效工作系統能為何類員工帶來幸福感?

張廣勝,楊春荻

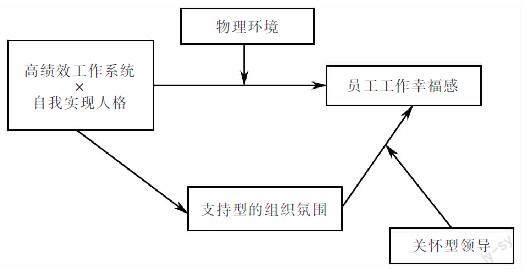

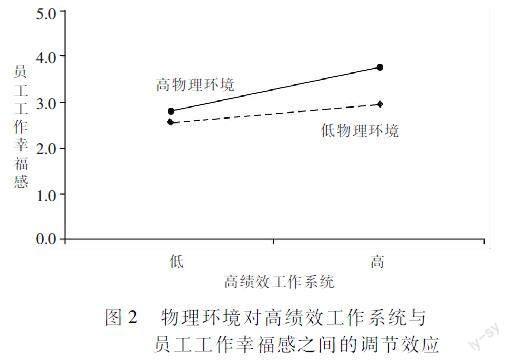

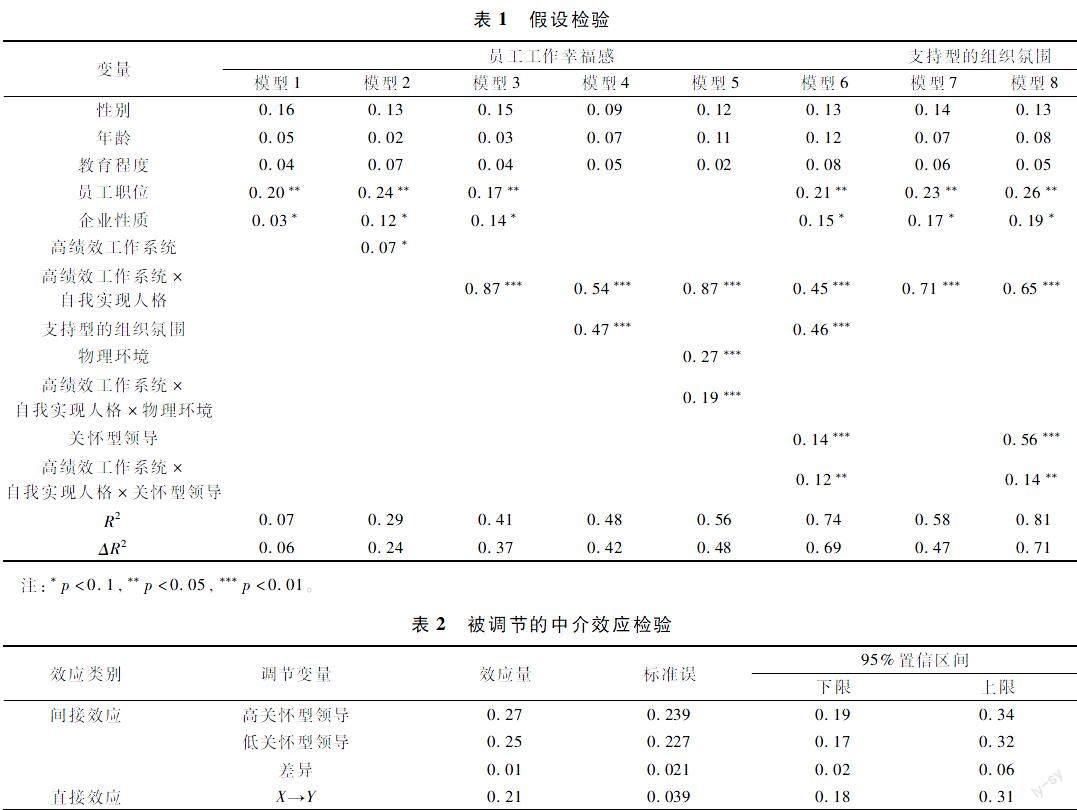

摘要:在人力資本逐漸成為企業核心競爭力的背景下,本文根據人崗匹配理論、AMO理論、環境美學理論、組織支持理論和信號傳遞理論,通過對北方地區銀行業304份有效樣本的研究,以人本主義心理學和環境心理學為視角,針對高績效工作系統和員工工作幸福感的關系以及組織的物理環境和非物理環境對上述關系的影響展開了研究。研究發現,高績效工作系統給具備自我實現人格的員工帶來工作幸福感。對具備自我實現人格的員工來說,良好的物理環境在高績效工作系統和員工工作幸福感關系間具正向的調節作用;支持型的組織氛圍在高績效工作系統和員工工作幸福感之間起中介作用,關懷型領導調節了支持型的組織氛圍在高績效工作系統和員工工作幸福感之間的中介效應。

關鍵詞:高績效工作系統;員工工作幸福感;環境心理學;人崗匹配

中圖分類號:C936文獻標識碼:A文章編號:2097-0145(2022)05-0065-08doi:10.11847/fj.41.5.65

What Kind of Employees Will Feel Blessed Through High Performance Work System?

——Based on the Perspective of Humanistic Psychology and Environmental Psychology

ZHANG Guang-sheng, YANG Chun-di

(School of Business, Liaoning University, Shenyang 110036, China)

Abstract:With human capital gradually becoming enterprises core competitiveness, based on person-organization fit theory, AMO theory, environmental aesthetics theory, organizational support theory and signaling theory, we analyze the relationship between high performance work system and employee work well-being as well as physical environment and non-physical environments impact on the above relationship in the perspective of humanistic psychology and environmental psychology. There are 304 effective samples from bank industry in the north of China. The research finds that high performance work system will bring work well-being to employees with self-actualized personality. For self-actualized personality enployees, good physical environment has positive moderate effect on the above relation, supporting organization atmosphere has a mediating effect on the relationship between high performance working systems and employee well-being. Caring leadership moderates the mediation effect of supporting organization atmosphere in the relationship between high performance work system and employee well-being.

Key words:high performance work system; employee work well-being; environmental psychology; person-organization fit

1引言

管理員工隊伍是一項復雜而系統的工程。發展員工是人力資源管理實踐的重要功能,已經成為當今組織的最大挑戰。美國著名管理學家勞倫斯指出“公司的成功越來越取決于員工,管理者的一項重要的任務是使得每一位員工能發揮其才干。”在當今“企業的競爭關鍵是人才競爭”的背景下,人力資本在組織中的作用逐步超越物質資本,成為核心競爭力的決定因素。為此,企業實施了年終績效等可以給員工帶來福祉的人力資源政策,但是依然出現員工倦怠、抑郁等問題。……