古跡與非遺齊珍——貓山村

韋嘉惠

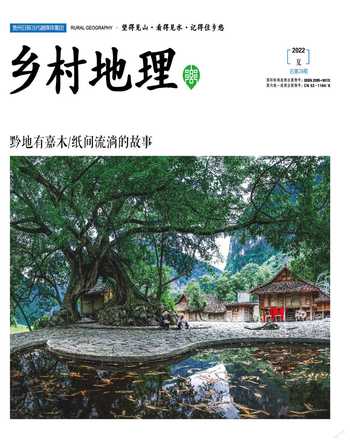

在距黔西縣城32公里的地方,無人機將一個面積8.6平方公里的小山村,拍出了濃墨重彩的油畫效果:大片大片的田野既平靜又五彩繽紛,鵝黃、翠綠、幽藍……甚至還有深青中夾雜著星星點點的淡粉,只是田野就已如此鮮艷亮麗了!加之田野四周包圍著高低不一的山峰,時值初夏,空氣中還彌漫著氤氳的水汽,無人機里欣賞到的山村,宛如童話故事里的仙境。這就是畢節市黔西市鐘山鎮貓山村,保持著清麗幽美的田園風光,珍藏著歷史悠久的古代建筑,還傳承著賞心悅目的非物質文化遺產。

貓山村約有600戶居民,其中,布依族人口占全村總人口的85%。布依族同胞十分熱愛自己的民族文化,有游客到來時,不少村民都會穿上布依族傳統服飾迎接遠道而來的客人。無論是靛藍色、桃紅色還是黑色的布依族民族服飾,女裝所搭配的帽子總少不了亮晶晶的流蘇額飾,總是吸引著人們的目光。眼下正是荷花盛開的大好時節,看著一個個身著布依族服飾的女子在荷塘里采摘荷花,她們靚麗的帽子,與秀麗的荷花相互映襯,那般畫面讓人忍不住驚嘆:布依族群眾制作傳統服飾的手藝,與大自然賦予荷花的姿色,美得不相伯仲。

若沒有曲折悠長的歷史文化熏陶,也許,貓山村只是貴州多個景色清幽的山村之一而已。但其實,早在2009年就被評為貴州省第一批歷史文化名村的貓山村,連民居都折射著冷兵器時代的戰爭色彩。

當地的八卦古寨始建于明朝洪武年間,成形于清朝道光年間,是名副其實的八卦陣格局。在八卦古寨,幾乎沒有獨門獨戶的房屋,即便是不同姓氏的人家,也依然做到房屋連片,巷道相通。巷子的石墻用干砌法砌成排列有序的造型,它們與四周茂盛的梨樹結合成當之無愧的“八卦大梨園”。如此點、線、面縱橫交錯,是為了在冷兵器時代盡可能地起到防御外敵的作用。雖然已經歷數百年的風雨,但迄今依然有100多戶老房子保存完好。

和老房子一并笑傲風雨的,不只是那些蒼翠茂盛的古樹,還有青幽幽的藤蔓植物。有幾處外墻可以看到深青色的藤蔓植物攀爬其上,墻是深灰色,植物是深青色,兩種冷色系結合在一起,顯得既高冷又略帶不服輸的生機。

當地三組山上的薩拉門洞堡,相傳翼王石達開兵敗時曾藏身于此。然而,太平天國的故事年月已久遠,是傳說還是事實,如今無從考證。不過20世紀30年代,薩拉門洞堡還是發揮了一定的作用。

那時候,紅軍建立起湘鄂川黔蘇區,而貓山村也位于其中。今天,我們依然能夠從薩拉門洞堡見識到,在那血雨腥風的年代,軍民團結一條心反抗壓迫勢力的堅毅與不易。

遠遠望去,位于半山腰的薩拉門洞堡,被郁郁蔥蔥的山林植物包圍著,看上去生機盎然。走近后發現,雖然石墻的破損程度不是很嚴重,但它滄桑斑駁的模樣,還是讓觀者感到戰火猶在耳旁飛的心驚。用于砌墻的石頭大小不一,但是砌得很工整,看得出在那個年代已算是較高的工藝水平;凡是被砌成樓梯的地方,多半已碎的碎,塌的塌,沒有一處樓梯是平整的。而那些叫不出名字的野生植物,它們在斷壁殘垣中謝了又生,在中華人民共和國成立后與門洞堡一起見證歲月靜好。

貓山村的古跡,雖然清冷斑駁算不上華麗,但是貓山村的非物質文化遺產卻令人心神蕩漾。

回到八卦古寨,漫步在清幽的石板路上,總是時不時聽到琵琶、笛子等樂器的聲音。然而最震撼的還是銅鼓。被收入畢節市市級非物質文化遺產名錄的布依族磨經,正是從當地銅鼓的基礎上衍生而來的。和我們常見的立在地面上的大鼓不同,當地的銅鼓是懸掛起來供演奏者擊打的。

如果擊打銅鼓會讓遠道而來的你感到手臂乏力,那么,不妨參與到另一個非遺節目《鐵樹開花》去。不必因《鐵樹開花》的名頭訝異,這其實是一支熱情好客的舞蹈,頗有千人轉場之意。我們并不需要高難度的劈叉下腰凌空躍,只需換上布依族民族服飾,布依族群眾就會熱情地帶領我們加入其中,手牽著手一起跳出仿佛千人轉場的如虹氣勢。

也許是當地如畫風景里珍藏著古代建筑,也許是當地人民熱情好客的同時,亦能歌善舞懂樂器,相關部門在近兩年決定因地制宜,提出“以詩畫為媒”,大力發展當地文旅事業,讓鄉村振興結出更豐富的碩果。

如畫的風景雖然帶不走,但是當地人民熱情表演的非遺,我們卻可以參與其中,體會、銘記那份喜悅與深情。那不僅是布依族人民對我們的歡迎,那還是整個貓山村人民對歷史文化的堅守傳承。(責任編輯/孫晉楠)

村寨信息:

區位:畢節市黔西市鐘山鎮貓山村

交通:從貴陽乘坐高鐵到黔西高鐵站,再換乘前往鐘山鎮的客車。

鄉村特色:大方臭豆腐干、趙老五黃粑、擂茶糍粑、畢節臭豆腐干、黔西粽子