意大利為何盛產“媽寶男”?

邱瑞

意大利人的家庭觀念十分濃重,他們的生活是以大家庭為中心展開的。

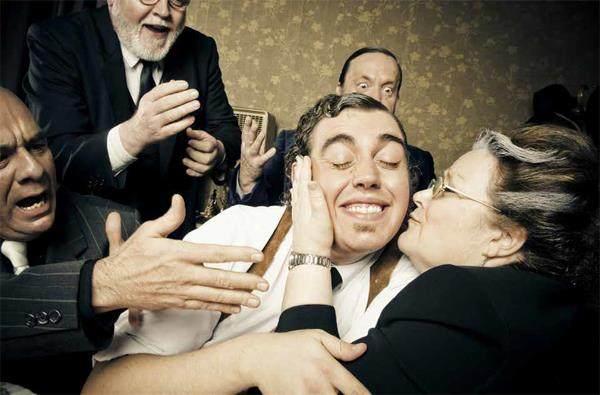

“媽寶男”這個帶有嘲諷意味的詞語其實是普遍被意大利民眾所贊同的,意大利影視票房奇跡《我去哪兒?》就講述了一個典型的意大利“媽寶男”的故事。男主角凱科從小的愿望就是擁有鐵飯碗,過吃喝不愁的生活。從小練習蓋章的他,終于如愿以償地成為了意大利的一名公務員,而他的工作就是蓋公章。除此之外,他還是個十足的“巨嬰”。已經38歲并且有穩定工作的他依舊和父母生活在一起,飲食起居全由老媽一手操辦,水電氣開支由老爸全權負責,他只要躺著享受就可以了。

在意大利,有一半以上的18歲至34歲的成年人仍然住在父母家里。根據歐盟的調查,歐盟國家的年輕人離家獨自生活的平均年齡為26歲,最早的是北歐國家的青年,其中芬蘭和丹麥的年輕人平均21歲就獨立了,瑞典的年輕人平均19歲就離開了父母的庇佑,而意大利的年輕人離家的平均年齡是30歲,遠高于歐盟平均值。換句話說,當北歐國家的大部分年輕人已經擁有近10年獨立生活的經驗時,意大利的年輕人還是每天在圍著媽媽轉。當然,僅僅根據離家的平均年齡就將意大利人判定為“媽寶”是不夠嚴謹的。

電影《我去哪兒? 》講述了一個典型的意大利“媽寶男”的故事。男主角凱科已經38歲并且有穩定工作,但依舊和父母生活在一起,飲食起居、水電氣開支由爸媽全權負責,他只負責享受。

生活中的“媽寶男”

意大利曾經發生過這樣一件轟動全國的社會新聞:一個35歲的成年男子和父母住在一起,并要求父母支付其生活費,在父母拒絕支付之后,男子還將父母告上法庭。如此匪夷所思的事確確實實發生在了意大利,這名男青年學習音樂專業,他在求職屢次碰壁后終于找到了一個音樂老師的職位,但他卻表示自己約2萬歐元的年收入不足以支撐自己的開銷,就伸手向父母索要生活費。

當然,他的父母拒絕讓兒子“啃老”,主要原因是父母也已經沒有了主動收入,目前的花銷依靠從前的積蓄和養老金,沒有多余的錢再去供養一個30多歲的兒子了。為此,兒子竟一紙訴狀將父母告上了法庭,聲稱自己沒法賺錢養活自己,將自己生下來的父母有責任承擔自己的開銷。更讓人驚訝的是法院一審判定的結果:父母要每月支付給兒子300歐元的生活費。二審判決依舊認為父母是過錯方,需要支付這筆費用,只是支付費用在一審判決的基礎上減少了100歐元。兩位老人實在不能接受這樣的判決結果,又上訴到意大利的最高法院。最高法院終于將一審和二審的判決結果推翻,判定父母不需要再給這個35歲的兒子繼續提供經濟上的支持。這樣的案例聽起來雖然令人大跌眼鏡,但在意大利每年類似的案例成百上千,意大利的年輕人為了合法“啃老”不惜與父母對簿公堂。

意大利的“媽寶男”現象也對年輕人的戀愛和婚后生活產生了影響。意大利男人的“浪漫”和“甜蜜”是毋庸置疑的,他們直白、奔放,渾身散發迷人的魅力,從不吝嗇于贊美之詞,總是讓自己的愛人充滿被愛的感覺。然而他們的愛人在享受著浪漫時,也要承受來自其母親的壓力。《每日郵報》指出:“意大利男人和他母親之間的紐帶扼殺了浪漫,抑制了性欲,甚至會減緩經濟增長。”

意大利女記者弗雷就在自己的著作中講了自己和“媽寶男”談戀愛的真實故事,弗雷在遇到自己的男朋友米歇爾的時候,無論是外表還是談吐教養都對他十分滿意。兩人交往了一段時間后,弗雷開始發覺不太對勁:自己的男朋友經常和另一個女人長時間通話,兩個人的話語還十分親密,對方甚至會叫他“小貓咪”。而且在兩人約會期間,米歇爾每個周末都要開一個半小時的車回家度過。這讓弗雷覺得自己男朋友可能有了外遇,回家過周末只是為“外遇”作掩護。然而令弗雷沒想到的是,這個“外遇”其實就是米歇爾的母親。

其實在意大利,這樣的情況并不少見:和女朋友逛街看到好看的衣服就要給媽媽買一件,給自己買什么東西也要先問問媽媽的意見。乍看起來這也沒什么,證明意大利男人很愛自己的母親,對母親很孝順。可是,當你的男朋友或者老公在你做好飯菜的時候說沒有他媽媽做的好吃,在你洗完衣服的時候說沒有他媽媽洗得干凈,這可能就不僅僅是孝順的問題了。里約奧運會上也有一個意大利“媽寶”的名場面:各個國家的運動員入場都是神態昂揚地向著觀眾和鏡頭揮手,到了意大利運動員入場,一名運動員從口袋里掏出寫著“媽媽,我在這兒”的橫幅努力向鏡頭展示。

“媽寶男”現象存在的原因

意大利“媽寶男”現象的原因很復雜。首先,意大利人的家庭觀念十分濃重,他們的生活是以大家庭為中心展開的。他們對于家庭的重視源于天主教的影響,天主教提倡“一家人永遠在一起”的理念。意大利著名系列電影《教父》就充分體現了意大利人“以家族為重”的觀念,而在一個家庭中,母親始終處于核心地位。

意大利的母親們也實屬能干。《華爾街日報》曾刊登過一篇文章,稱“意大利的媽媽是最好的”,作者的觀點是意大利裔的美國母親廚藝極佳。在意大利媽媽的眼中,自己的孩子不管多大都還是個孩子,永遠都需要自己操心。意大利的母親在照顧家人上可謂是巨細無遺,一日三餐自然不必說,營養和美味都要兼顧,葷素搭配的同時還要準備新鮮的果汁或者香濃的咖啡。她們甚至在做家務的空隙中還要去教堂為兒子的幸福平安祈禱。有的意大利“媽寶男”還會把每周的臟衣服放到行李箱運回家里,讓媽媽洗凈熨平后再寄回來。在意大利人的觀念中,這證明了孩子和母親關系良好,家庭氛圍濃厚。意大利母親非常熱愛自己母親的角色,如果兒子太過獨立,有些母親甚至會認為自己做得不夠好,沒有盡到媽媽的職責。

意大利母親這樣的行為在兒子結婚之前也許沒有什么大礙,但是兒子結婚之后,這種過度的母愛就不見得是什么好事了。美國首位女性心理學會主席安妮·安娜斯塔西博士對這種現象曾解釋說:“你會看見意大利的母親在兒子的婚禮上哭得很傷心,這并不是喜極而泣,而是沮喪于兒子選擇了另一個女人。”她還指出,意大利有兩種極端的母親,一種拒絕屈服于衰老,將兒媳視為競爭對手;另一種將自己的生命奉獻給家人,并期待終生回報。后一種類型的母親會在家里做家務、做飯、看孩子,這其實是對兒子的核心家庭入侵的開始,逐漸兒媳可能會發現,自己疊好的衣服被換了方式重新疊了一遍,廚房也再沒有自己可以插手的地方。慢慢地,兒媳在家里的存在感就會被婆婆拉低,自己好像是個陌生人。

安妮博士認為:“長期與母親保持親密的關系讓意大利的男人在感情上不能成熟。”丈夫習慣了被崇拜,當他沒有從妻子那里得到無條件的愛時,他就會跑回母親的身邊。許多女性在向專業婚姻咨詢師咨詢時,通常會抱怨丈夫經常給母親打電話,深深感到自己被邊緣化。而這些妻子,最后也會成為母親甚至婆婆,這時候終于可以翻身成為家庭的中心,繼續去邊緣化自己的兒媳,就這樣一代代地循環下去。

其次,不僅僅是家庭觀念的原因,意大利的社會和經濟狀況也使意大利的年輕人難以獨立,待在家里并不是意大利年輕人想要做的。意大利的勞動市場并不穩定,合同制就業的改革讓許多意大利年輕人陷入困境。2014年意大利參議院通過的就業法案改革,本想降低對長期雇員的保護,從而給就業市場注入新的活力,可卻讓臨時合同的年輕人更加不安。意大利一名年輕人,雖然有個地質學家的身份,但因為每次只簽臨時合同,工作6個月后就要失業6個月。這些簽訂臨時合同的年輕人永遠不知道自己將來會從事什么行業的工作,沒有辦法長遠地規劃未來。

2021年意大利的失業率高達23.3%。

美國首位女性心理學會主席安妮·安娜斯塔西博士。

根據歐盟統計局的數據,2021年意大利的失業率高達23.3%,而在失業率如此之高的情況下,意大利政府在社會福利方面也沒有出臺相應的舉措。意大利年輕人對此表示抗議,因為別無選擇,所以只能求助于家庭。意大利雖然社會福利不偏向年輕人,但是大學教育卻是免費的,這就導致許多意大利的成年人以延遲畢業來逃避現實,而且大學里有些專業想要修完可能要近10年的時間。意大利政府勞工和社會福利部把問題歸結于年輕人自己,他們將那些28歲之前還沒有從大學畢業的年輕人稱為“懶漢”。政府認為意大利許多年輕人只想輕松地生活,而不想辛苦地工作。他們曾呼吁年輕人勇敢地走出自己的舒適圈。

有研究表明,2004年時年滿20歲的意大利年輕人可以在10年內獨立生活,然而這個數字卻不斷攀升,到2030年時20歲的年輕人需要28年才能夠有獨立生活的能力,現如今的意大利孩子要在近50歲的時候才能“長大”。數據顯示23.1%的意大利年輕人既沒有就業,也沒有接受過教育培訓,在整個歐盟的國家中排名倒數第一。意大利的年輕人表示,就算他們有工作,也很難離開家獨自生活。意大利首都羅馬一居室公寓的平均租金接近950歐元(約6500元人民幣)每月,即使不是在市中心的公寓也要650歐元(約4500元人民幣)左右的租金。意大利人的月平均工資剛剛超過2000歐元(約13800元人民幣),租金一項就要消耗掉大部分的收入。“我們的福利制度不關心年輕人,意大利不是一個適合年輕人的國家。”

“媽寶男”和“啃老”現象在意大利固然普遍,但放眼全球,這種趨勢也越來越嚴重。尤其是在子女婚嫁時,父母可能要搭上自己半輩子的積蓄,否則闖蕩社會的年輕人很難在大城市立足。年輕人工作、生活壓力的變大是不爭的事實,不論個人選擇“躺平”是好是壞,但年輕人不想奮斗的心態確實會造成社會發展動力的不足。

(責編:南名俊岳)