做真實有用的化學:從學科問題到中學化學教學真實性問題

吳海霞

摘要:文章以初中化學教科書中的課題“燃燒與滅火”為例,詳細闡述了學科問題、化學教學真實性問題的內涵,以及由學科問題到化學學科教學真實性問題的設計原理及實踐案例。

關鍵詞:學科問題;化學教學真實性問題;設計

文章編號:1008-0546(2022)09-0007-04中圖分類號:G632.41文獻標識碼:B

一、問題的提出

有資料顯示,美國學生對化學的消極態度和看法,使他們對高中或大學的化學必修課程缺乏積極性。這種現象是一個國際公認的問題(Lovatt,Finlay-son&James,2007)。即使學生具有相似的能力,那些化學學習積極性低的人也傾向于使用對他們的課程成績產生不利影響的表面學習方法,比如死記硬背,而化學學習積極性高的學生則傾向于使用更有意義的方法來提高他們的成績(Ainley,1993)。

在國內,也面臨著同樣的困境:中學生普遍認為化學學科是最難的課程之一,對他們中的許多人來說,這門學科讓人覺得沮喪、無趣且無關緊要,感覺到它缺乏真實的生活相關性。選擇繼續學習化學的學生喜歡以一種工具的方式看待它,并不是因為它本身是有價值的。

這種認為化學的不實用和學科難度太大的消極態度會進一步阻礙學生的實際課程表現,從而產生一個“適應不良循環”,導致學生最終只是需要學科分數而不是為了學到有用的知識。如何改變這種狀況,很值得化學教育工作者去研究探討。

二、化學學科問題到學科教學真實性問題的研究設想

1.學科問題

學科問題一般指跟教學相關的某門具體學科的問題。李松林通過研究培育學科核心素養的教學問題,認為學科問題必須具有三個特征:能夠觸及學生的興趣、情感和思維深處而具有的精妙性;符合學科課程標準和教學內容特點的精當性;能夠與實際聯系的真實性。一個好的學科問題,應該是融合三個特征、符合學生心理順序且具有邏輯關系的有機整體,有利于發展學生的學科核心素養。[1]

近年來,國內研究教師對“中學化學教學中易出錯的學科知識問題”的論著日趨增多。揚州大學吳星教授主編的《中學化學學科理解——疑難問題解析》一書,通過對中學化學中“物質結構與性質”“化學變化與規律”“物質轉化與應用”和“化學實驗與探究”四個專題中的120個易出錯問題的解析,幫助教師從教學層面提高對化學教學中易出錯的學科問題的認識。[2]廈門市教育科學研究院江合佩教授主編的《基于化學核心知識的教學策略研究》、山西大同煤礦第一中學的岳文虹和苑凌云主編的《追尋化學教育的本源——化學疑難問題研究》等論著,也都是對中學化學教學專題中教師所碰到的疑難熱點問題進行的解答和匯編,這些問題都是簡潔、直接的化學學科知識問題,如:飲用水如何消毒?“萃取”的真正意義在哪里?I2和CCl4能用蒸餾法分離嗎?化學實驗中的安全瓶有什么作用?酒精濃度越高,殺菌效果越好嗎?……

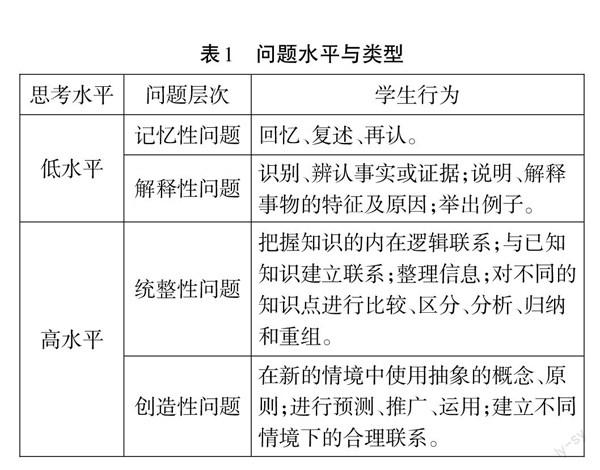

不難看出,以上這些問題都是在真實的化學學科教與學過程中產生的純化學學科問題,問題表述清晰,內容描述簡潔、直接,問題的產生沒有自然的或建構的背景情境,完成任務即為給出問題的答案。對照高敬,畢華林所給出的問題水平和類型表(見表1),[3]這些學科問題往往是記憶性、解釋性的低水平問題,一般通過事實性知識或概念性和知識性回憶、識別、復述、解釋和說明加以解決。這種情形下作為工具的知識在應對學校或各級各類教育主管部門所組織的過關性、選拔性考試中比較適用,往往能使學生取得理想的成績,但這種通過課堂教學所獲得的脫離情境的定義,常常無法在現實社會生產生活中加以運用,只能聽憑這些知識處于消極狀態,沒有了考試驅動,被遺忘得很快,學科素養難以形成,很難培養學生在應對21世紀各種復雜的不確定性的現實生活環境時所必備的關鍵能力和關鍵品質。

2.化學教學真實性問題

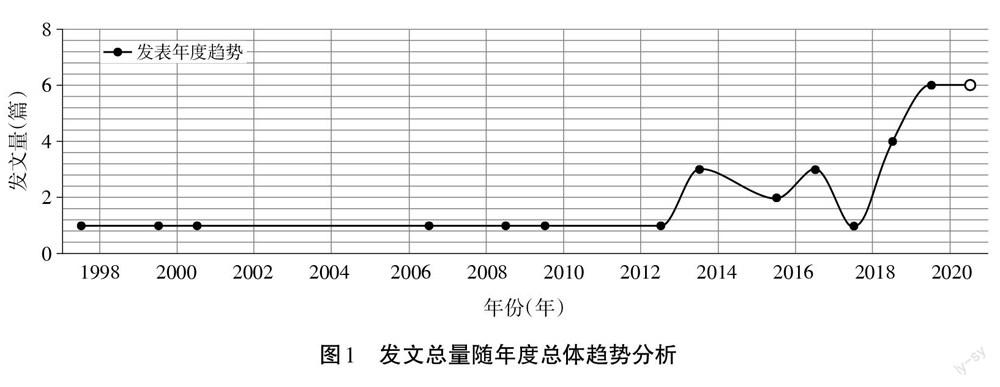

關于化學教學真實性問題的內涵界定,筆者以中國知網數據庫為主要平臺,以“真實問題*教學”為關鍵詞,展開主題字段的檢索,篩選確定28篇的中文期刊文章。時間跨度從1998至2020年,并進行了可視化分析,沒有發現明確的定義。見圖1和圖2。

圖1顯示了從1998年到2013年的15年時間里,我國學者對教學真實性問題的關注度不是很高,發文很少,數量比較平穩;2013年至2017年之間,發文時而上升時而下降,非常不穩定;2017年至今發文量急劇上升,而這一現象跟基礎教育改革的時代背景有著緊密聯系,2016年底有關核心素養的一系列文件的出臺,是推動對教學真實性問題研究群體增多的強大的動力。

圖2顯示了從1998年到2020年間的關于教學真實性問題的發文主題。研究內容比較廣泛,位居第一的是關于“真實性問題解決”,位居第二、第三的是“核心素養”和“學科核心素養”。其實,細細品讀剩下的主題的文章,都是圍繞各個層面或是用學科具體案例或是用不同策略闡述了如何使“真實性問題”解決的意義和方法。

筆者借鑒學科問題的幾大特征,結合自己的教學實踐,將化學教學真實性問題定義為教師和學生在真實的教學活動中碰到的與化學學科相關的有研究價值的疑難和矛盾。這些疑難和矛盾既有低水平和高水平,也有模糊和精確之分。本文討論的“化學教學真實性問題”,是以“化學學科問題”為原型,用真實的、具體的、有意義和有價值的情境素材作為背景,如真實的社會問題和化學史實等,參照PBL問題設計的理論和實踐,進行加工設計,結合學生心理發展階段和認識發展水平,將問題和任務嵌入或融入情境中,突出化學課標要求和學科核心概念、觀念,確保目標和結果高度一致,形成具有一定復雜程度的、結構合理的真實性問題。“中學化學教學真實性問題”,具有精妙性、精當性、真實性、學科性和整體性五個特性,屬于高水平問題。

3.真實性問題的設計

關于真實性問題的設計,洪(Hung)提出了稱為“3C3R”模型的概念框架。模型中的“C”表示三個核心要素,即“內容”(content)“情境”(context)和“關聯”(connection),表示學生學習的內容和概念;“R”表示問題的三種過程要素,即“研究”(researching)“推理”(reasoning)和“反思”(reflecting),表示學生認知過程和問題解決的技能。[4]撒坎林甘牧和施密特(SockalingamandSchmidt)也提出了一個類似的模型,他們將11個問題按照“特征”或“功能”進行分類。與洪提出來的概念框架不一樣,這一模型是基于學生關于好問題特征的實證數據得出的。與問題設計要素相關的特征包括:(1)問題形式,(2)清晰度,(3)熟悉度,(4)難度,(5)相關性(應用和使用)。功能特征主要是指參與或解決某一問題可能的結果。六大功能特征主要是指問題(1)激發批判性推理,(2)促進自主學習,(3)激發闡釋,(4)推動團隊合作,(5)引發興趣,(6)指向預期學習問題的程度。[5]由于這些模型不很明確,在使用時存在一定困難,后來的研究者將兩種模型進行了整合改進,形成了PBL問題設計的三個維度(見表2)。

PBL問題設計包括5個基本步驟,包括(1)研究學習需求,(2)明確內容,(3)選擇情境,(4)設定預期,(5)整合問題。這些步驟與威金斯和麥克泰(WigginsandMcTighe)所描述的“反向設計”是一致的。這種方法,使得學習目標指導了問題的定義和推導,目標與評估的匹配程度比較好。

根據《普通高中化學課程標準(2017年版)》中學科核心素養的培育要求,參照PBL問題設計的5個基本步驟,結合表2中的問題的三個維度,本課題研究的真實性問題設計的步驟、要素和功能見表3。

三、中學化學教學真實性問題的設計案例1.選擇化學課題

燃燒與滅火

2.確定本主題的核心化學學科問題

(1)燃燒的定義是什么?

通常情況下,可燃物與氧氣發生的一種發光、放熱的劇烈的氧化反應叫做燃燒。

(2)燃燒的條件是什么?

燃燒需要三個條件:(1)可燃物;(2)氧氣(或空氣);(3)達到燃燒所需的最低溫度(也叫著火點)。

(3)滅火的原理和方法有哪些?

滅火的根本就是要破壞燃燒的條件。清除或使可燃物與其他物品隔離,隔絕氧氣(或空氣),以及使溫度降到著火點以下,都能達到滅火的目的。

(4)遇到火險如何正確應對?

不要慌張,沉著應對。如果火勢不大,可根據起火原因選擇合適的方法和滅火器材將火撲滅;如果火勢較大或有蔓延的趨勢和可能,應立即撥打119火警電話,并采取必要的自救措施,如用濕毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墻壁跑離著火區域等。

3.設計中學化學教學真實性問題

(1)學情研究:初三是化學學習的啟蒙階段,學生對新學科和新知識的學習,好奇心重、求知欲比較旺盛。“燃燒與滅火”是初三化學學習的核心概念,也是與社會、生活聯系緊密的重要內容,更是培養學生學科素養的典型素材。通過本內容的學習,使學生不僅能夠知道燃燒和滅火的原理知識,而且還能掌握燃燒和滅火的方法,更要懂得如何在現實生活中處理突發性的事件。由此學生能儲備消防知識和增強安全意識,體會到化學真實有用的社會價值,培養創新意識和批判性思維,提升社會責任感和科學態度。

搭建腳手架:教師以本課題的核心化學問題為引導,帶領學生學習燃燒與滅火的知識、原理和技能。

(2)探究主題:爭當小小消防員。

(3)情境選擇:2021年5月7日,江蘇徐州某足療店內,一名女店員往容器里倒酒精時,突然發生爆燃,形成火團,大家尖叫著帶火沖出房間。還好大家反應迅速,所幸顧客和店員沒有大礙,但回看當時的視頻,仍心有余悸!見圖3。

(4)問題整合:如果你就在事故現場,勇敢的你這時會采取什么方法滅火呢?你會使用滅火器嗎?若沒有滅火器你又如何滅火呢?如果最終火災發生了你該如何逃生呢?

(5)任務設定:①線上查閱資料。教師指導學生進行資料查閱,了解火災帶來的危害,了解不同類型的滅火器的使用方法和滅火原理;②線下走訪。學生了解市面上消防員常用的滅火器有哪些類型;③學生分組(以每4個人為一小組)進行實地消防演習。體會不同滅火器的滅火效果;④學生小組討論不同類型的滅火器的適用范圍,對實地消防演習的效果進行總結匯報,相互補充。

(6)評價指導:學生小組代表來匯報資料查閱的結果,教師適時進行知識補充。學生在分組進行實地消防演習時,教師全程指導學生規范操作滅火器,保證學生的人身安全。最后成果匯報時,教師進行點評,不但有鼓勵和肯定,也有修正和總結。

四、結束語

人類已經踏入一個復雜多變、以知識創造為核心特征的高度信息化時代。在新時代背景下,知識和信息化靜為動,蘊含于動態的社會情境中,其表現形式不斷變化,內涵不斷豐富,獲取與傳遞方式越來越廣泛,總體呈現出動態性、復雜性、多樣性和共享性的特點。在這一背景下,創新性人才的培養成為核心目標和最終歸宿。學習不再是機械的、灌輸式的、學生被動接受的過程,而是在教師的引導下主動建構和實踐探索的有意義的活動。在課內課外,教師要善于利用有意義的真實情境,設置有價值的問題,培養學生熱愛探究、敢于探究的意識,勇于解決問題的精神,并能夠運用所學知識解決現實生活中的問題。

參考文獻

[1]李松林.培育學科核心素養的三個教學問題[J].教育科學研究,2017(8):5-9.

[2]吳星.中學化學學科理解疑難問題解析[M].上海:上海教育出版社,2020:2,3.

[3]高敬,畢華林.關于化學課堂提問的思考[J].化學教育,2004(9):40-45.

[4]Hung W..The 3C3R model:A conceptual framework for de-sign problem in PBL[J].Interdisciplinary Journal of Prob-lem-Based Learning,2006,1(1),55-77.

[5]Sockalingam N.& Schmidt H.G..Characteristics of prob-lems for problems-based learning:The studentsperspective

[J].Interdisciplinary Journal of Problems-Based learning,2011,5(1),3.