用紅巖精神打造消防黨建品牌矩陣

李佰特

摘要:品牌矩陣是市場營銷學中廣泛運用的專業術語,是品牌模型建設的關鍵工具之一,運用品牌矩陣,可以對品牌打造中最復雜的品牌認知和品牌態度進行解構,從而精準定義品牌建設的目標和現狀,更有效地推動品牌建設和發揮品牌效應。

關鍵詞:紅巖精神;黨建;消防

一、打造紅巖黨建品牌矩陣的背景和意義

紅巖精神作為中國革命精神譜系的重要組成部分,與紅船精神、井岡山精神、長征精神、延安精神等既有同一性、繼承性,又獨樹一幟,具有鮮明的歷史特色。2016年以來,習近平總書記在關于重慶工作的系列重要講話中多次談到紅巖精神,要求運用這一寶貴紅色資源教育引導廣大黨員、干部堅定理想信仰,養成浩然正氣。

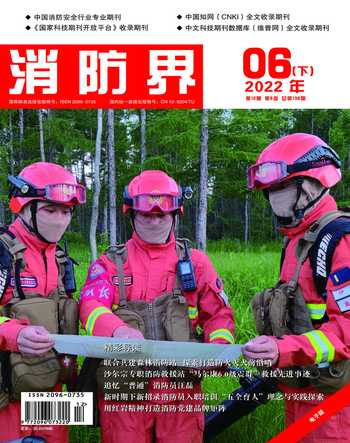

消防救援隊伍已經由武警序列集體轉制成為應急救援的主力軍、國家隊,消防救援人員也從軍人身份轉為行政編制身份,其政治觀、人生觀、價值觀面對著社會多元文化的影響和沖擊,加之地方招錄的新消防員加入,隊伍內部管理不穩定因素增加。同時,渝中區作為重慶“母城”,轄區內高層建筑密集、地下環道復雜、老舊居民建筑點多面廣、網紅景點人流量火爆,火災防控壓力大,消防救援人員面臨的挑戰十分嚴峻。如何強化黨支部的戰斗堡壘作用,充分利用紅巖精神,進一步傳承紅色血脈、筑牢理想信念,深入打造紅色黨建品牌矩陣,以黨建帶隊建,促進隊伍建設水平全面提升,文章以渝中區消防救援支隊下屬的較場口消防救援站黨支部作為試點進行研究探討。

渝中區較場口消防救援站駐守在重慶最繁華的解放碑商圈附近,是重慶最早成立的消防救援隊伍。其建隊歷史可追溯至1920年。隨著社會發展,渝中區較場口消防救援隊伍歷經多次體制調整,在黨的十八大之后,較場口消防救援站黨支部將“傳承紅巖精神”作為建隊育人的重要內容,經過多年的探索和實行,其在用紅巖精神打造消防黨建品牌矩陣過程中,探索出一些做法和經驗,可供各位同仁參考。

二、打造紅巖黨建品牌矩陣的做法探索

每個品牌都包括兩大元素:核心認知和延伸認知,二者相輔相成。而從受眾角度來看,每個品牌,都會在受眾心智中引起兩種類型的共鳴:感性的和理性的。這四個維度交織而成的矩陣便是品牌矩陣,打造紅巖黨建品牌矩陣,強化這四個維度,才能真正形成有影響力的黨建品牌。

(一)提升核心認知,用紅巖精神為黨建品牌注入靈魂

紅巖精神有著極為豐富的科學內涵,包括剛柔相濟、鍥而不舍的政治智慧,“出淤泥不染,同流不合污”的政治品格,以誠相待、團結多數的寬廣胸懷,善處逆境、寧難不茍的英雄氣概等。紅巖精神既是重慶抗戰精神最直觀的表達,也是扎根于重慶這片熱土的消防救援人員最熟悉、最易于吸收的紅色文化。較場口站黨支部認為,紅巖精神是支部品牌建設中最核心、最特別、最有個性的元素,理應作為支部建設的靈魂予以打造。

支部注重紅巖文化啟蒙,把重慶豐富的紅色資源作為生動教材,常年用“八個一”活動作為“啟蒙課”。新隊員下隊吃的第一頓飯是南方的“標準餐”稀飯窩頭,唱的第一支歌是《艱苦奮斗歌》,讀的第一本書是《紅巖》,看的第一部電影是《烈火中永生》,走的第一次“六熟悉”是紅巖村,拍的第一張合影照是在紅巖廣場雕塑前,過的第一次組織生活是參觀紅巖革命遺址,聽的第一堂課是革命老兵講述親歷的紅色故事,在下隊初期即把正消防救援人員思想航向。同時注重將紅巖文化融入日常,配發紅巖主題筆記本、鋼筆、水杯等日用品,每月組織評比“紅巖示范班”“紅巖好隊員”,開展“覽紅巖網站、寫紅色箴言”活動,每逢重要節日,組織緬懷革命先烈,使消防救援人員在耳濡目染中增進對紅巖文化的價值認同。

(二)拓展延伸認知,用多種文化豐富紅色黨建品牌內涵

紅巖精神的核心內涵十分豐富,支部進一步延伸紅巖精神,將其與“學百年黨史、百年隊史、渝中百年近代史”活動、加強消防職業文化建設等活動相結合,同時黨支部注重把握紅巖精神與消防隊伍之間的內在一致性,在歷史與現實的接力中突出時代性,進一步延伸認知、拓寬精神內涵,提升黨建品牌建設質量。

支部一班人帶頭把學習紅巖、感悟紅巖作為政治學習的必修課,并運用在工作中。支部運用江竹筠、羅世文、許建業等一大批革命志士的英雄事跡教育消防救援人員要切實認清國家綜合性消防救援隊伍所肩負的歷史責任,進一步加深“人民消防”的印記,筑牢思想根基。支部提煉出三個“第一”原則作為工作準繩,即有危險第一個上、有困難第一個干、有責任第一個挑,充分發揮了消防救援人員領頭雁作用。支部結合黨團日活動,引導消防救援人員樹立紅巖先烈精神榜樣,立起“紅巖精神”時代坐標,讓“紅巖精神”在新時代發出更加耀眼的光芒。引導消防救援人員自覺傳承紅巖先輩甘于艱苦、樂于奉獻的高貴品質,用“舍得”換“獲得”,用“小我”換“大我”的奮斗精神,激發起“一不怕苦、二不怕死”的血性膽氣,啟發消防救援人員把個人夢與中國夢相對接,凝聚起在新時代消防救援事業中建功立業的巨大熱情。

(三)明晰理性認知,用過硬本領為黨建品牌填充硬實力

打造黨建品牌必須提升受眾的理性認知,即提升自身建設的硬實力。消防救援站地處解放碑商圈核心區域,營區周邊車水馬龍、人海如潮。黨支部清醒地認識到,隊伍管理和黨員要求不從嚴,隊伍戰斗力將大打折扣,黨建的品牌打造更是空中樓閣。黨支部一幫人堅持以上率下,喊響“向我看齊”的口號,堅持從嚴管隊、治隊。消防站轄區內涵蓋了全亞洲最復雜的地下交通網絡之一和全國高層建筑密度最高的區域,黨支部始終堅持實事求是、從難從嚴的工作思路,成立了“紅巖突擊隊”。在備勤狀態下,渝中區較場口消防救援隊伍針對轄區救援的難點、復雜點一一推演并訓練。在急難險重任務面前,主動擔當作為,沖鋒在最危險的第一線。消防站運用“互聯網+”思維,加強智防聯防。緊緊圍繞“核心功能區”和“首善渝中”戰略定位,配合渝中區政府和消防支隊,完成了信息采集錄入工作,推動渝中區“水壓實時監控系統”和“市政消火栓水壓監測系統”上線,對渝中區500余棟高層建筑和2000余個消火栓進行了實時監控。針對“地下環道+停車系統”火災事故處置空白這一難題,多次配合消防局和渝中區政府完成環道消防實體火災實驗,推動了國內首個城市內地下環形隧道工程的驗收,用科技筑牢火災防控的堅實堡壘。轄區內多年來無重特大火災發生,提升了人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

(四)激發感性認知,用宗旨意識提升黨建品牌的群眾認可度

感性認知是受眾對于品牌的感性體驗,其特點是直接性、生動性和具體性,比如是否讓人感到快樂、放心或舒服等情緒感受。打造紅色黨建品牌矩陣就必須在群眾心中打造消防隊伍“兩個至上”、竭誠為民等標簽,真正做到同老百姓貼得最近、聯系得最緊,全面彰顯消防救援隊伍的社會價值。

消防站始終把人民群眾放在最高位置,日常工作中消防救援站主動亮明身份,在營區大門懸掛“紅巖服務站”牌匾,為居民和清潔工提供免費休息飲水場地。除了參與日常的滅火救援任務以外,每逢游客激增等重要節點,消防救援人員都會主動參與前置備勤,輪流出動、沿線巡邏、分點布防,并在車窗張貼“紅巖服務隊”標識,處置應急突發事件,為游客提供咨詢服務。支部還推出了“黨日+”常態化支部品牌,拓展黨建陣地,有效樹立了“一個黨員一面旗幟”的意識。通過“四比四帶頭”工作法,即比學習、比作風、比工作、比奉獻,帶頭加強理論學習、帶頭加強業務訓練、帶頭做到團結協作、帶頭接受群眾監督,多個維度,逐步形成了自我學習、自我管理、自我教育、自我監督的新格局。消防救援站黨支部采取支部共建、黨員結對等形式,切實提升了轄區居民以及企事業單位的防災、減災、救災能力,運用“紅巖引領,聯盟共建”的工作思路,與轄區22個社區共同構建了“紅巖黨建平安聯盟”。

三、取得成效

經過探索實踐,用紅巖精神打造較場口消防救援站黨建品牌矩陣的成效正逐步顯現,廣大消防救援人員和黨員在個人思想、能力素質等方面都有了全方位的提升,在社會效益方面,支部積極發揮消防行業優勢,整合各類資源,在防災、減災方面突出“群防群治、共同提高”的思路,真正用黨建工作為載體,提升消防部門綜合治理能力,使群眾獲得感、滿足感提升明顯。

(一)黨建共建機制運行穩定

運用“互聯網+”黨建思維,探索形成“全方位、跨區域、零距離”黨建共建網絡,以紅巖精神為引領,在幫扶慰問、業務共建、資源共享方面打通了行業壁壘。2022年以來,黨支部開展聯合扶貧幫扶20余次,聯合執法50余次,與轄區單位、社區開展共建交流30余次,真正做到了黨建引領聚合力,齊抓共管促治理的目標。

(二)黨建引領工作氛圍濃厚

以黨建帶隊建,以黨建促發展。全面激發青年消防救援人員活力,通過組織開展的“學紅巖”系列活動,把青年緊緊團結在黨支部周圍,支部充分發揮微信、微博、抖音等手機App新媒體的積極作用,構建引導式、互動式、滲透式的工作學習平臺,有效激發消防救援人員忠黨報國的愛國情懷。

(三)黨建品牌功能作用明顯

把“互聯網 + 黨建 + 業務”結合起來,形成推動發展三個助力。同時依靠品牌效益,借力“雙鋼路消防整治示范社區”的經驗,強化輻射力度。分批次對50余支社區微型消防站、志愿消防隊伍進行了消防業務培訓,受訓人數超過1000人,社會效益得到極大提高。

(四)黨建品牌教育更加豐富

與紅巖聯線進一步加大共建力度,從學習黨史教育到消防救援人員思想教育系統合作,在原基礎上,增開了“入隊第一課”“紅巖課堂開講啦”“憶崢嶸歲月”“我心向黨”等四個品牌欄目,十余個配套活動,形成了共發展、同進步、資源成功大共享的新局面。

參考文獻:

[1]劉暢.新希望集團:融合式黨建筑就“希望之路”[N].經濟日報.2021-08-04(003).

[2]張天社.用延安精神滋養廉政初心淬煉廉潔靈魂[J].新西部,2020(34):45-46+49.

[3]邱學鑫.“三融入”模式? 打造基層黨建“創新矩陣”[J].領導科學,2018(24):53.

[4]展宜霖.蠡園開發區:構筑紅色+融合式黨建品牌矩陣[N].無錫日報,2021-06-25(007).

[5]胡燕.構建“品牌矩陣”推動社區黨建升級[J].黨政干部論壇,2019(01):10-12.