百川入海——二十世紀海上書壇散論(上)

韓天衡

作為一個城市、一個時段、一個群體、一門藝術,20世紀的海上書壇星光璀璨,聲勢之弘闊、影響之深遠,將其置于悠久的書法史上,也是不可無一,不可有二的驚艷而輝煌的存在,一個難以復制的存在。

回望浦江之畔這一段耀眼的歷史,這一座崛起的都市,前所未有的時代機遇,得天獨厚的地理優勢,安定有序的社會環境,繁榮發達的商貿經濟,吸引著各行各業的有識之士齊聚上海。其中近現代書壇領軍人物也大多在這里駐足、定居、留痕,呈現出人才空前云集,書風異彩紛呈的鼎盛局面。更因為這個書壇群體有出色的藝術理念與創新精神,對近現代書法藝術發展起到了極其重要的推動作用。如今隨著社會格局、審美形態等諸多因素的改變,20世紀海上書壇百年輝煌這一奇特的文化現象已難重現,但瞻前而顧往,當下對它的研究仍然是極具意義的課題。

一、海上書壇興盛的時代背景

自古以來,繁華的經濟始終是書畫藝術滋生的沃土,藝術從屬于經濟,藝術家的創作與生活更是離不開經濟的支撐。書畫家歷來稱硯為田,是其生計前程之所在。皮存則毛附,皮肥則毛豐。經濟繁盛之地往往成為藝術家追逐的福地。如明清之際形成的“吳門畫派”和“揚州畫派”,前者產生于明季物產富庶、商業繁榮的江南蘇州;后者形成于清代鹽業發達、巨賈如云的名城揚州。高層次藝術人才的匯聚,使得當地文化藝術氣氛更加活躍,也促成了藝術上的開宗立派、欣欣向榮。

清朝晚期,上海進入了改天換地、飛速發展的機遇期。隨著1843年上海正式開埠,華洋資本的不斷注入,工商業日趨興盛、人口日趨密集的上海逐漸發展成為國內金融貿易中心、遠東第一大都市。有數據統計表明,上海人口從開埠之初的50多萬,到清宣統末的140萬,再到1927年成立上海特別市的270萬與抗戰初期的380萬,最終于1948年增至580萬,居住人口呈爆發性增長。相對于清末至民國時期國內的風云變幻、戰亂頻繁,上海灘五光十色的“十里洋場”不僅有列強們公共租界、法租界的“庇護”,又有突破傳統禮教束縛的自由,為文化人士提供了一個可以躲避兵燹戰亂及政治紛擾的“桃花源”。此時上海以繁華摩登的姿態吸引著無數的掘金者,也正如近代書家高邕所說的:“橐筆而游,聞風而趨者,必于上海。”

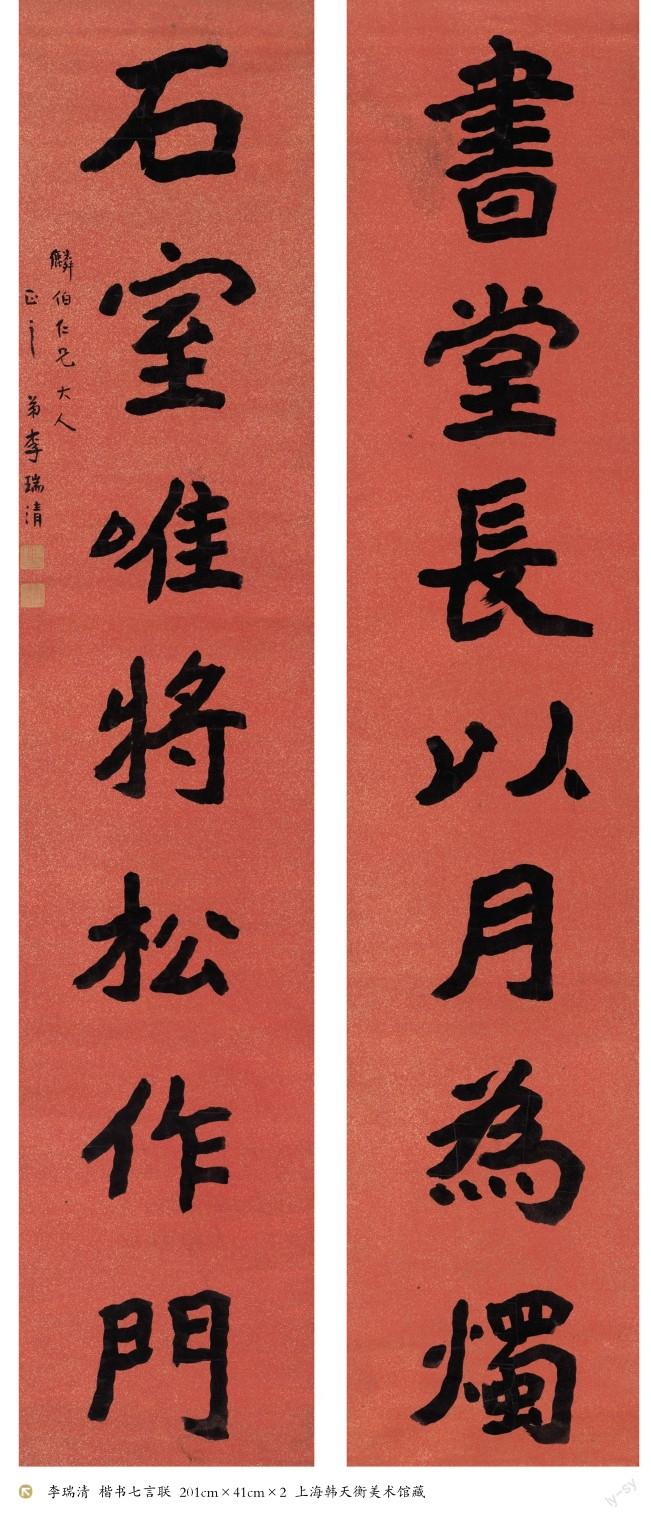

城市商品經濟的突飛猛進,強力推動了文化消費,更吸引眾多前清遺老、達官賢宦、社會名流、文人墨客,或客寓或定居,紛紛攜藝來滬,尤以清民鼎革之際最盛。如沈曾植于1910年始寓滬。李瑞清于辛亥革命爆發后從南京遷居上海,易黃冠道服,號“清道人”。同年冬趙叔孺從福建移居上海。1912年吳昌碩正式來滬定居。1914年在海外漂泊16年的康有為在家鄉南海安葬慈母后至滬上過起寓公生活,1915年曾熙應李瑞清之邀來滬鬻字,遂落戶滬瀆。1919年張大千在上海先后拜曾熙、李瑞清為師……這些都是有著深厚傳統文化底蘊的書法家,他們的到來,使上海成為書法藝術俊彥薈萃、群賢畢集的大舞臺,隨之形成了20世紀海上書壇壯觀的陣容。這也是中國書法史上第一個風格多元、新面迭出、規模龐大,以鬻藝為生的職業書法家群體,其影響遠在往昔的“吳門”“揚州”之上,且是一個無與倫比的事實。

二、海上書家群體的界定

20世紀海上書壇的輝煌,是開放多元化的上海在特定歷史條件下所形成的獨有文化藝術現象。由前清遺老及來自江浙皖乃至全國的“海漂”藝術精英為主的海上書家群體,隊伍浩蕩,已經不是單純的地域性定義,也不局限于當地籍貫的藝術群體,更非任何單一流派風格所能含容。

魯迅在《“京派”與“海派”》一文中曾指出:“所謂‘京派與‘海派,本不指作者的本籍而言,所指的乃是一群人所聚的地域,故‘京派非皆北平人,‘海派亦非皆上海人。……北京是明清的帝都,上海乃各國之租界,帝都多官,租界多商。所以文人之在京者近官,沒海者近商;近官者在使官得名,近商者在使商獲利,而自己也賴以糊口。”

上海堅實的商業經濟基礎、優越的人文涵泳量、新興的市民階層與外籍人士的審美情趣,以及東西方文化交融的創作環境,搭建起一個空前未有的海上書家藝術平臺。原非本籍,為近商謀利、生存發展的全國各地文人墨客如過江之鯽,齊聚上海,在清末民國陸續亮相,形成了書法人才的高地,也因流動性強,堪稱最大的交會地。雖然在民國初年已提出“海派”或“申派”書畫的概念,但因海上書壇百花爭艷的多元化格局,使“海派”書家群體的界定具有很大的模糊性、爭議性。本文姑且擱置“海派”書法的稱謂,而冠以“二十世紀海上書壇”。

百川入海,無固定模式、無統一風格、無獨尊宗主,兼容并蓄,各呈風流,都有一望即知區別于古人、他人的強烈個性,這正是20世紀海上書壇所特有的文化精神和人文特質。這些不拘出處的精英書法家以其和而不同的藝術覺悟和自由獨立的創作心態,構成了百年間海上書壇尊重包容、靈苗各探的繽紛和絢爛。

三、20世紀海上書壇的奇特構成

(一)清末遺賢,鬻藝海上

20世紀初海上書壇的領軍以吳昌碩、沈曾植為代表,很重要的構成群體是辛亥革命前后一批來到上海的清廷官吏、遺老,被當時上海的繁榮安定所吸引,為安身立命做了海上寓公。他們自帶功名的光環和舊學的素養,大都曾身在官場、心存學術,原本就是聲名赫赫的碩學鴻儒,兼以雅擅翰墨,有著較高的藝術創作力和嫻熟的筆墨表現力。抱殘守缺成為“海上流人”后,憑借筆墨擅場轉變為“聞人名士”,以為謀生之計。如吳昌碩、沈曾植、陳三立、康有為、鄭孝胥、李瑞清、曾熙、劉春霖、張謇、羅振玉、高振霄、楊度、趙叔孺等。他們引領著當時的海上書壇,在書法審美和創作風格上多數承接了清代碑派書風的余緒,而又別開生面,各領風騷。

清末民初的數十年間,海上書畫家從各自松散獨立的鬻藝課徒狀態,逐漸衍生出半制度化的結社交流模式,相繼成立了豫園書畫善會、上海書畫研究會、海上題襟館金石書畫會、蜜蜂畫社、中國女子書畫會等藝術社團。這些半雅集、半交易類型的組織,構建起資源共享、互利合作的平臺,既增強了藝術的交流,又促進了經濟的交易。各類藝術理念、創作技法在這里不斷碰撞和融匯,有效推動了海上書法的良性發展。

(二)精英匯集,氣局全開

隨著新文化思潮的沖擊及上海開放包容的特質,呈現出戲劇、電影、文學、學術、新聞、出版等各路文化精英搶灘上海的熱鬧景象。海上書壇也名家云集,代表人物如于右任、徐悲鴻、沈尹默、袁克文、白蕉、馬公愚、潘伯鷹、褚德彝、黃賓虹、王福庵、錢瘦鐵、張大千等。學界名流、文壇驍將而兼擅翰墨者,如章炳麟、王國維、魯迅、葉恭綽、章士釗、郭沫若、郁達夫、茅盾等。創立于上海的南洋公學也專開書法課程,從這里走出了李叔同、謝無量、馬衡、邵力子、朱東潤等書壇俊彥。他們有以書畫為業者,但更多供職于當時的文化教育領域、新聞出版機構、政府部門等。他們大多兼有舊學的啟蒙、新式教育與留洋求學的背景,有相對穩定優越的生存資源,書法只是副業。他們有著民國時期知識分子強烈的社會責任和獨立的審美意識。他們以磅礴之勢推進著海上書法的崛起,將海上書壇擴展成更宏闊的舞臺。

此外隨著照相、珂羅版印刷等新技術的發展助力,帖學的魅力得到還原,在碑體書風籠罩下的帖學回歸已成一種趨勢。在上海形成了以沈尹默、白蕉、潘伯鷹等為代表,專師二王的書家群體。他們上溯晉唐,反思傳統,令海上書風呈現出不拘一格的多姿多彩。

當年漫步在上海灘喧嘩的鬧市中,鱗次櫛比的商鋪廣告,名人書寫的店招,令人目不暇接。各體書法,或秀美遒勁,或含蓄樸茂,美不勝收。徜徉其間,仿佛進入一座露天的海上書法展館。當時有以沈尹默、馬公愚、唐駝、劉山農并稱“題額寫匾四大圣手”,許多店鋪匾牌即出自他們的手筆,書法與商業相融,堪稱一時盛景。

(三)傳承接力,新面紛呈

新文化新思潮的不斷引申,及西方文化藝術觀念的連續融入,也使海上書法人才的產生形式有著新的轉變。海上書家一方面產生于前輩大家的師徒相授,另一部分則有民國初期各類藝術院校美術教育的背景,他們以職業藝術家的形象在海上書壇漸次登場。

民國初期上海的書法流派早已門庭逐隊、桃李芬芳,尤以康有為的“南海弟子”、吳昌碩的“缶廬門下”、李瑞清、曾熙一同設帳收徒的“曾李同門會”、趙叔孺的“趙氏二弩同門”為代表。他們追隨的弟子眾多,培養出馳譽于世的一大批書家。如王一亭、趙云壑、潘天壽、錢瘦鐵、王個簃、沙孟海、諸樂三、朱復戡、張大千、胡小石、王蘧常、方介堪、葉潞淵、徐邦達、徐悲鴻、劉海粟等,皆成就斐然。

當時的美術院校教育以1912年劉海粟等人創立的上海美術專科學校為例,就專門開設書法相關科目。當時的師資有金石書畫家馬公愚、黃葆戉、潘天壽、朱復戡、方介堪、王個簃、諸樂三、錢瘦鐵、賀天健、朱屺瞻、李健等,培養出的青年才俊如李可染、程十髪、來楚生等,皆成一代大師。又如徐悲鴻、豐子愷、陸儼少、費新我等,都有著不同美術院校的背景。

這些海上書家大多經歷了近代教育模式的熏陶,藝術思想和書法理念更趨開放,體現出更強烈、更超前的人文情懷和藝術氣質。加之西北簡牘、敦煌經卷等各種書法新資料的發現、傳播,大大拓寬了取法路徑。碑帖之別不再涇渭分明,各種風格元素在自由的書法創作實踐中被更自如地為我所用,使書風面貌不為陳法所拘、舊說之縛,完成了向現當代書法創作格局的轉化。他們延續著前輩的風華,以全新的知識結構、審美認知和藝術創造力,多方求索,標新立異,為海上書壇增添了新的耀眼色彩。

(四)現代印刷,助力書壇

上海是中國近代出版業的發源地,晚清以來即占據著中國印刷、出版、發行業的半壁江山。此時珂羅版先進印刷技術,在繪畫、碑帖、書法作品還原印刷上大展手腳,發明后即在清光緒初年由日本率先引進到上海。徐家匯土山灣印刷所首次運用珂羅版大量用于中國書畫的復制。上海有正書局聘請日本專家實驗成功珂羅版印刷,1907年商務印書館開始實驗珂羅版新技術,至1919年成功印出宣紙十五色套印。

清末民初,上海開風氣之先,迅速引進和推廣的現代印刷技術,對書家、市場與書壇都發揮著異乎尋常的推動作用。之前的學書范本主要依賴于名家碑帖墨跡拓本,而拓本則與輯者、刻手、拓工的精粗技法息息相關。我們只需比勘一下眾多舊拓的王羲之《十七帖》,即可見其高下良莠,古來即有“得名家片紙只字,足以成家”之說,也成過去式。康有為曾無奈地稱:“今日欲尊帖學,則翻之已壞,不得不尊碑;欲尚唐碑,則磨之已壞,不得不尊南北朝碑。”以現代印刷技術出版的古今名家墨跡、歷代上佳碑帖和新出的漢晉簡牘,精準再現,化一為萬,這對書家的借鑒、演化、創作是一種激勵,一種從天而降的源頭活水,對社會、對學習者是一種前所未有的便捷和經濟的獲益。“貧人不能學書,家無古跡也”的擇帖困難情形至此不復存在。彼時上海即有這種互利共贏、相互促進的存在和優勢,這對20世紀海上乃至全國書壇,都具有劃時代的貢獻和深遠影響。

四、海上百年爭奇斗艷的書風

在上海這個多元文化中心,在歷史興替變革的背景中,在新舊文化的交融碰撞中,在新興市民文化審美的激發中,20世紀海上書壇歷百年變遷,以自由開放的平臺空間容納著不同人文背景、陣營浩大的幾代書家,呈現出多姿多彩、體貌各異的書法風格。

以下試將海上代表性書家的書風作一大略的歸類,擇其要者簡加評述。

(一)碑派書風,各逞其妙

從乾嘉金石訓詁之學興起,至道咸碑派書風在阮元、包世臣的鼓吹下逐漸占據主流。至1889年隨著康有為《廣藝舟雙楫》的風行,碑學思想得到進一步宣揚,碑派書風大有一統天下之勢。以前清遺老為核心的民國海上書壇在此歷史審美背景下,碑派書風占據了主導地位。海上書家在承襲碑體風尚的同時,面向自由而嗜好嘗新的藝術市場,憑借各自的學識儲備和個性審美,尋求變通、自開生面的創作理念始終活躍,這使民國碑派書法在上海的延續也變得爭奇斗艷。

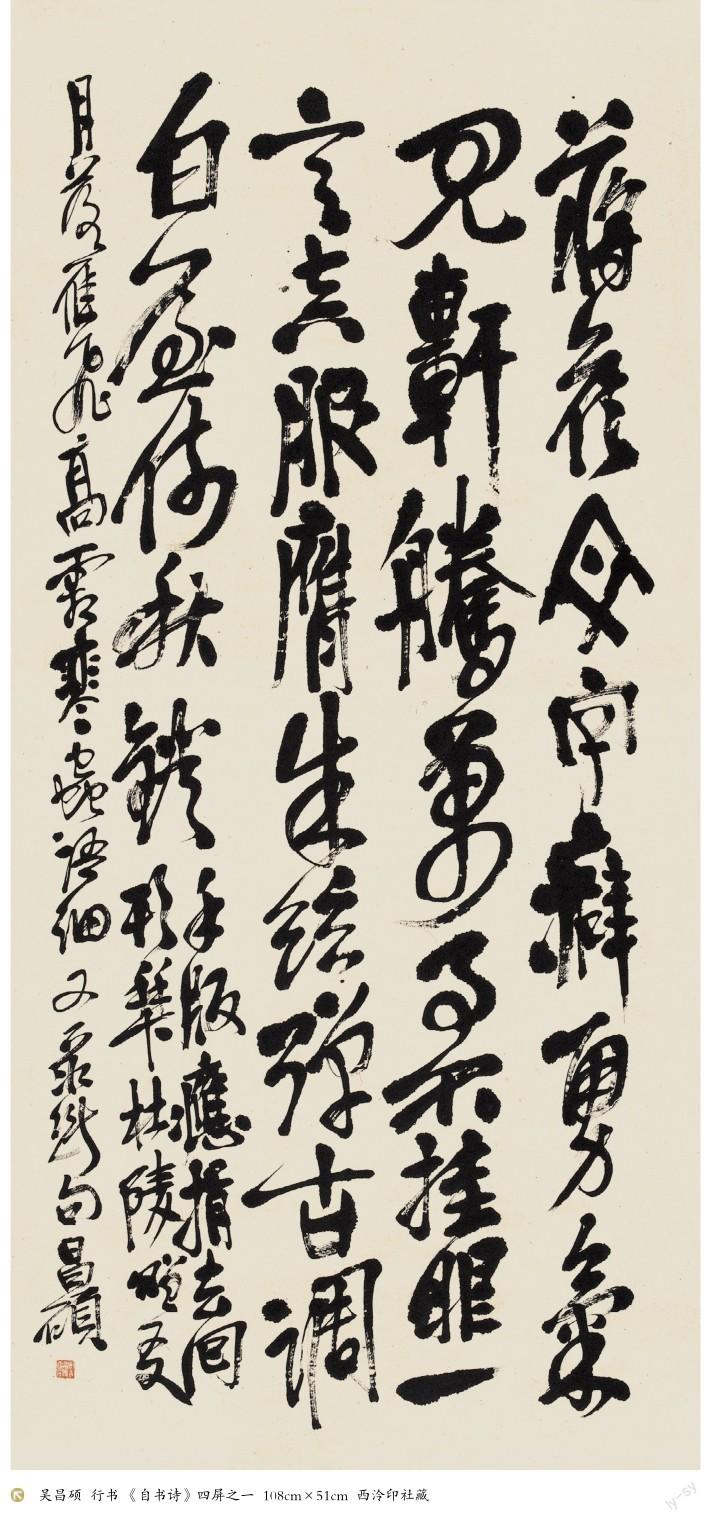

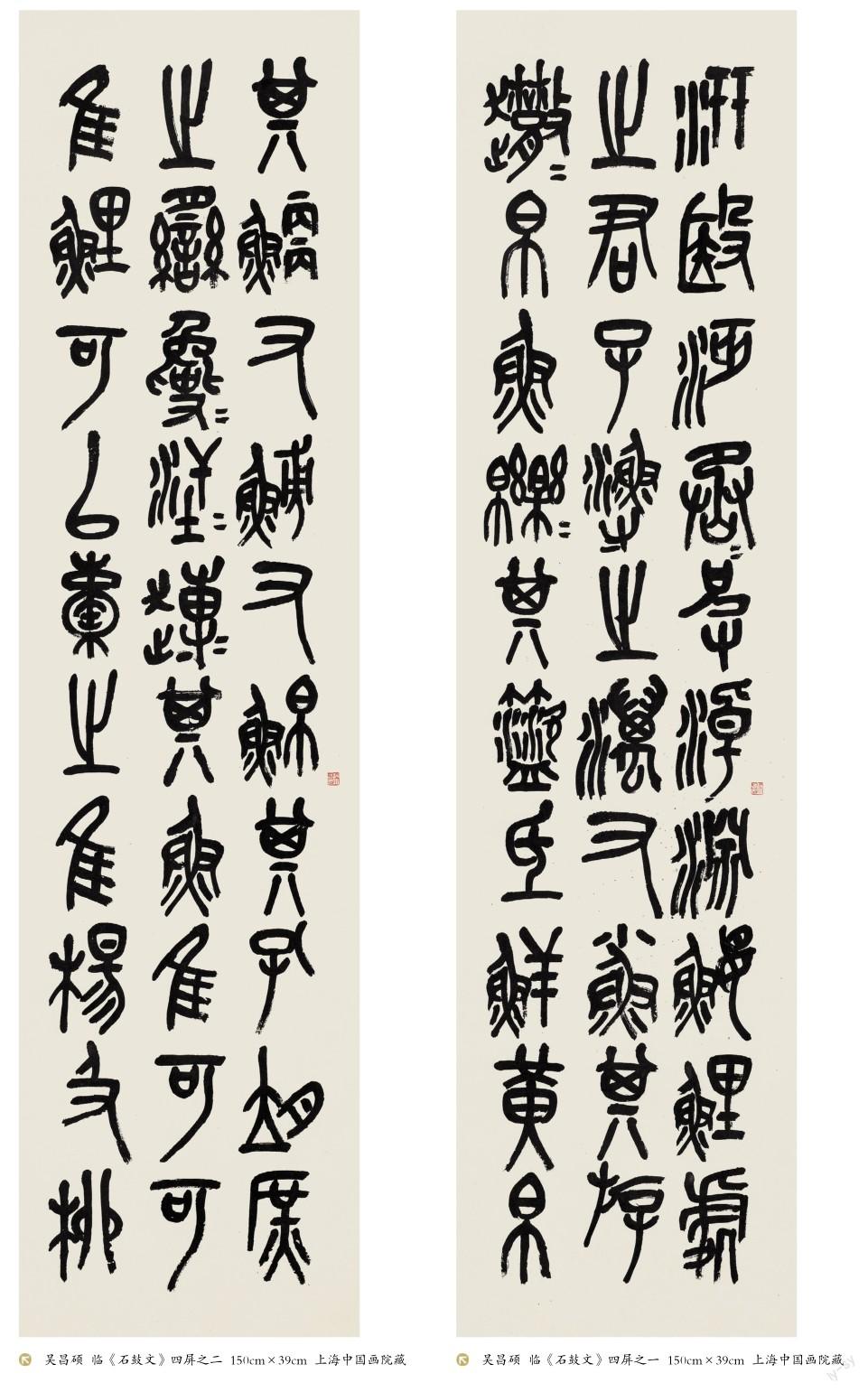

吳昌碩是詩、書、畫、印四絕一通的大師,也是海上藝苑的標桿性人物。書藝以篆名世,扎根獵碣十鼓,專情數十年,由似至不似,自成新格。所書石鼓變其形而攫其神,左右揖讓,取勢盤搏,折股屈鐵,古拙遒健,獨樹一幟。他在強調“與古為徒”的同時,更注重“當出己意”,是汲古來新的表率。

吳昌碩又是以一藝打通隔墻的高手。其隸、真、行、草,皆以篆籀法出之,通過石鼓所得遒勁凝練的筆墨線質,構成風格統一而又個性識別強烈的書風體系。這種蒼拙渾樸、豪邁勃發、強其骨的藝術語匯,又統領構筑著他繪畫、篆刻的審美境界,并以畫、印反哺于書,最終形成其老辣雄渾、精氣彌漫的統一藝術面貌。在國弱民卑的彼時,自有提振民族精神的意義。

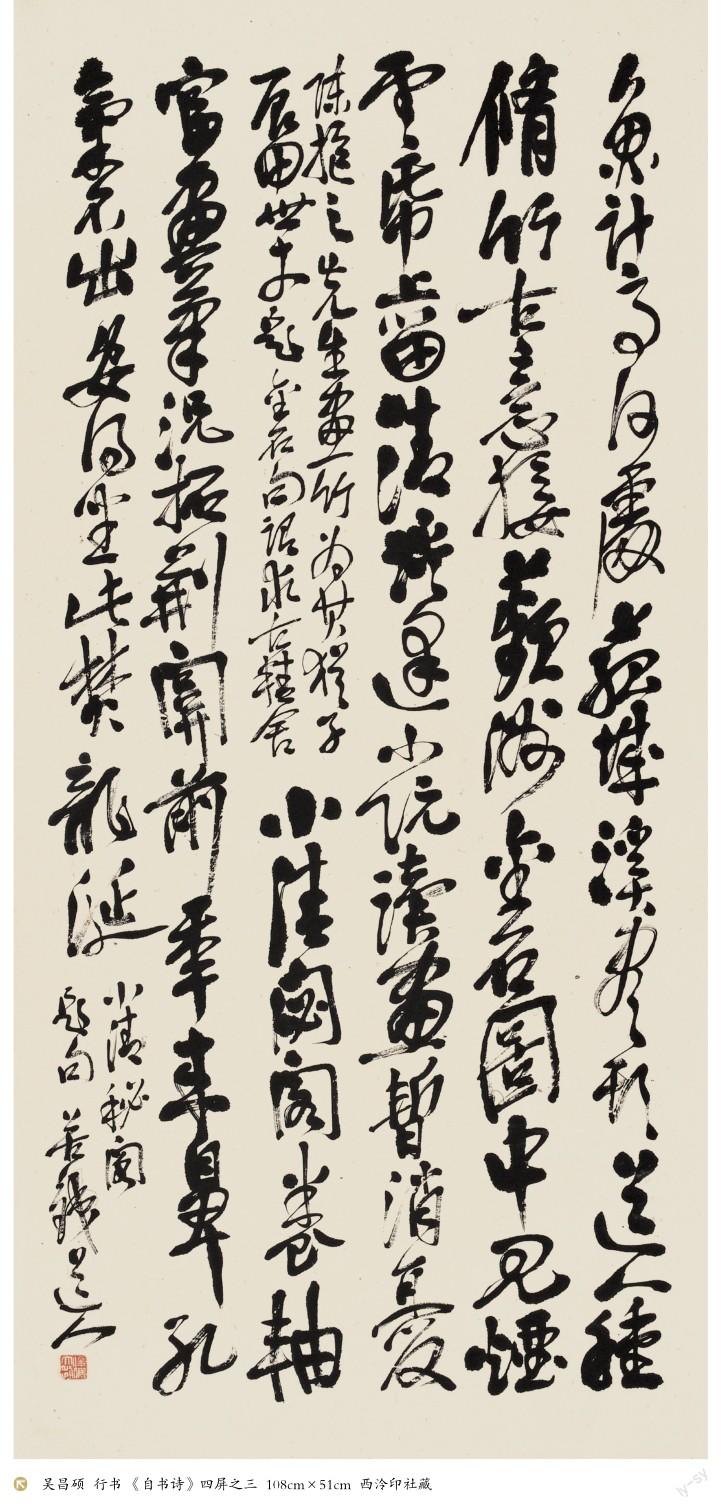

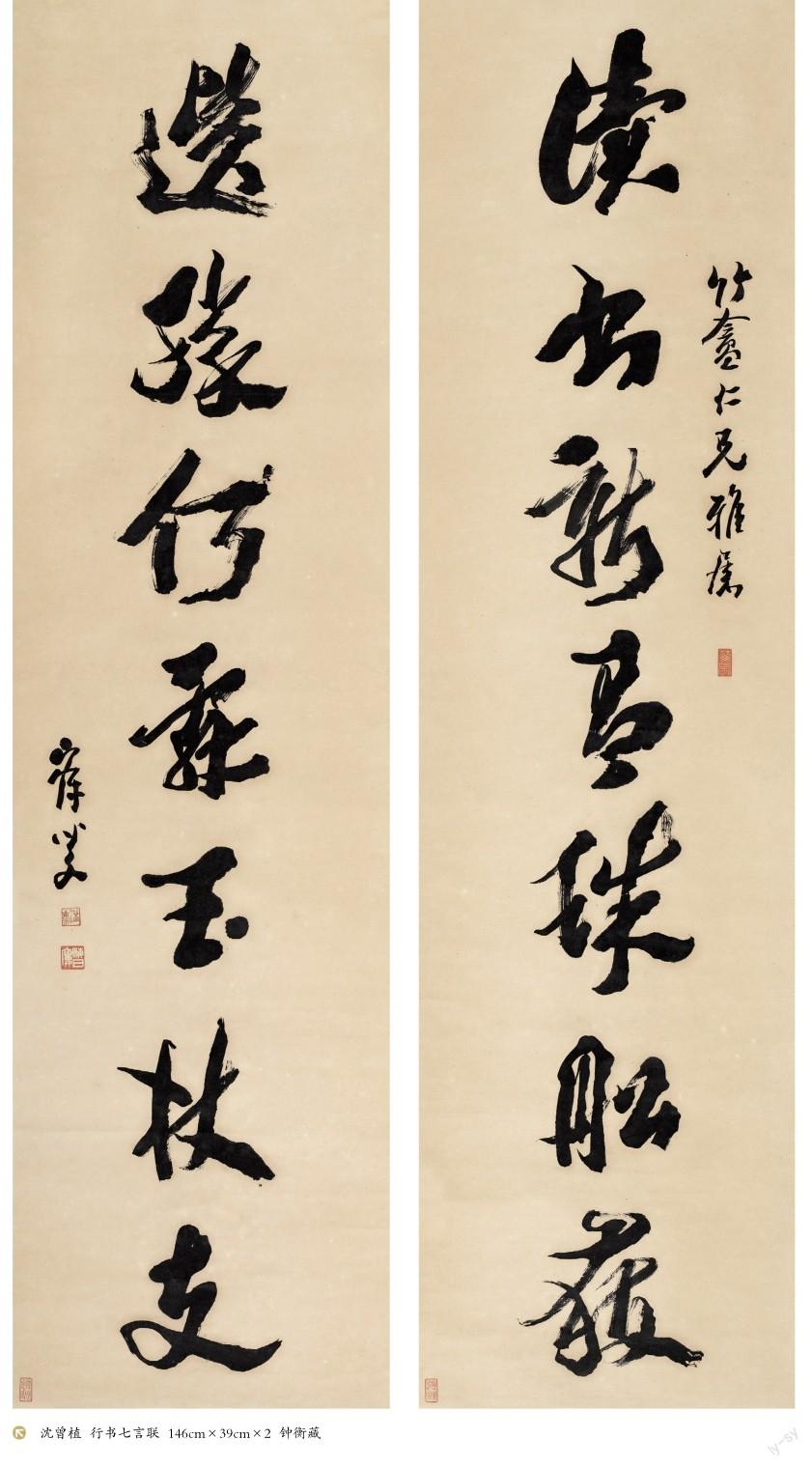

以遺老之身遁居滬上的沈曾植,是晚清官場見識廣博、難得能識天下事的智者。他在理學、史學、佛學和金石訓詁等多領域都有精深造詣,被尊為“近世通儒”。

沈氏早年精唐楷晉帖,后轉入碑派,得筆于包世臣,嗜張裕釗,于漢魏六朝碑版廣取博收;晚年銳意思變,于北碑中取方筆,于漢碑中得拙樸,于黃道周、倪元璐中取翻覆盤旋之勢,形成奇峭博麗、險趣橫生的沈氏獨有書風,使古老的章草走向了現代。其書勢大氣雄,古奧險絕,剛勁恣肆,而又思沉妥帖,繽紛離披,與其自有的“奧僻奇偉,沉郁盤硬”詩風相呼應。

他是“以學入書”的典范,正是學養、見識,使入民國時已遲暮的沈曾植成就為一位極具藝術開拓力的近代大家。沈曾植啟迪了一代書家,如于右任、馬一浮、謝無量、呂鳳子、王秋湄、羅復堪、王蘧常等皆受到沈書的影響。

近代碑學推波助瀾的主角康有為,晚年也寓居海上,就地助推著滬上的碑派書風。康有為于《石門銘》和《石門頌》等摩崖類書法得力最多,兼融篆隸于行楷,線條駿發圓綿,墨色蒼潤相間,氣象古樸渾拙。結字上緊下松,縱橫開張,意態飄逸,具有濃郁的北碑意趣,又自成氣象。惜此老眼高手低,所書多有線質虛浮之弊。

老輩告我,某日友人去拜訪他,他正提筆寫楹聯,友好奇地詢問:“康圣人你這執筆法跟你《廣藝舟雙楫》寫的可不一樣啊?”康答:“書是寫給別人看的。”足見此公狡黠,亦說明精思未必篤行,一些有成就的理論家并不等同于創作大家。

康有為寓居鬻書上海期間收徐悲鴻、劉海粟、蕭嫻等為弟子,都是他碑派書法的傳承踐行者,皆一時俊杰。

李瑞清寓滬鬻字,亦名重一時。其書初學黃庭堅,后習篆籀與晉唐漢魏六朝,書風遒勁、生澀、疏朗,筆道老辣而富金石古意,是忠實的碑派。此公抵滬曾咨詢沈寐叟,沈稱在上海要靠賣字生存,務必要迎合市場“好新奇”的口味。故此后他在創作中多運用顫掣之筆,筆道線條抖顫如蚯蚓。但合理的使用澀筆或能增加書法的意趣,過度強調即成習氣,且板滯不暢,缺失了自然的書寫性。這也是迎合市場的書壇一例。

金石氣息強烈的李瑞清書法在當時生意頗好,據稱可“年獲不下萬金,衣食賴以無慮”。后輩名家如李健、胡小石、呂鳳子、張大千、錢浩齋等,都學習模仿其書法,風靡一時。

曾農髯早年與李瑞清同在京為官,共研書法,清亡后在上海與李瑞清并稱“南曾北李”。曾熙書法學漢隸及北碑,尤得力于《瘞鶴銘》《張黑女碑》《夏承碑》和《華山碑》。他以篆隸圓筆為本,下窮魏晉,溝通南帖北碑,融合方圓,用筆圓通潤澤,線條剛柔相濟,形成寬博縱逸、雅健遒麗的風貌,較之李瑞清尤顯沖和雅逸。

(二)帖學復興,回望晉唐

藝事尚變,所謂三十年河東、三十年河西。在民國碑體書風仍占據主流地位時,帖學的回歸已在多元文化中心的上海發軔并形成強勢,出現了以沈尹默、白蕉、潘伯鷹、鄧散木、馬公愚等為代表的師法二王的海上書家。他們堅持傳統帖學道路,奮力自振,起帖學于衰敝,且成果豐碩,對經典帖學的傳承和現代帖學的發展產生了水乳交融的重要作用。他們以帖學為尚,但也不棄碑學,清醒辯證地審視發揮著碑學對帖學的補助功能。他們上溯魏晉,高華自守,為民國的海上書壇注入了新鮮血液。

沈尹默是近現代推動帖學的領袖,他高舉復興和回歸二王經典帖學的大旗,無論書法創作還是理論研究都取得了巨大成就。作為著名學者、詩人、教育家,他一生將主要精力傾注于書法,乃至基礎書法的普及和傳承。沈氏書宗二王,貫通唐宋,融冶蘇、米,也兼涉六朝碑版。漂泊重慶時,每日晨起必磨墨一小碗,勤奮程度可見一斑。沈氏中年偶也清狷,嘗稱所書小楷當不輸文徵明,其實此說也頗中肯。他的書法,精于用筆,恪守中鋒,秀潤遒勁,清雋俊朗,給人以舒暢、流美、典雅的審美感受,深受群眾喜愛。沈尹默書以二王為旨歸,而過于著意形質,略失蕭散簡遠的“晉韻”,但兼具唐人嚴謹的法度、宋人豐富的內涵、元人優美的字態,功力無敵,不愧為帖學集大成者。惜沈尹默晚年高度近視,幾乎盲人。20世紀60年代,在日本著名書法家豐島春海書展上,觀看大對聯,鼻子幾乎貼著作品。平時若書寫作品,由家人蘸墨遞筆至他手中,指示天地頭與行隔,而全篇寫就,竟能渾然一體,真可謂:“以神遇而不以目視,官知止而神欲行。”也是“書為心畫”的最好詮釋。

白蕉是海上本土的才子,他集“才”“狂”“逸”于一身,性灑落有晉人風,在藝術上也保持著一以貫之的清狷和灑脫,是有風骨的文人。其詩、書、畫皆允稱一代,尤擅寫蘭。白蕉書師法二王,精于行草,側鋒轉中,格調疏雅,氣韻如蘭,散發出一股娟逸簡遠的氣息。他的書法融詩文、繪畫乃至淡泊自守的精神氣質,儒雅閑逸自然,意韻直追晉唐,是回歸二王時代公認的高手。

馬公愚作為海上帖學復興群體重要人物之一,素有“藝苑全才”之譽,諸體皆精,勝在功力,尤善榜書,書名遍播。他真、草取法鐘、王,以筆力渾厚,剛柔相濟,氣息淳雅為特色,不激不厲而風規自遠,體現了他對魏晉書風的獨特理解。其隸法《石門頌》《乙瑛碑》,篆書得力于石鼓、秦詔版,也頗具功力。馬公愚推崇“中庸平和”,書風整飭均衡,秀美純正,具醇和古麗之美。他與鄧散木堪稱是四體皆精的“雙子星座”。

潘伯鷹也是二王書風的積極追慕者。他藝事精湛,兼工詩文。其書得力于王羲之及褚、趙,書風流麗勁健、蕭散超然。草書得《十七帖》及《書譜》之法,有二王風致。而用筆剛毅凝重,拙巧相生,又受益于他的碑帖兼修,得中和之美。

(待續)