基于遙感監測的陜西省關中地區土地利用變化分析

柴華 張曉華 王佳璐 高婷 呂博

摘 要:基于遙感監測信息成果,以關中地區為研究區域,進行土地利用變化統計,并對土地利用變化的驅動因素進行分析,結果表明:2020—2021年,研究區域平原地區耕地增多,主要是園林地變為耕地;西安市周邊及西咸新區建設用地增多;西安城區宅基地拆除量較大,主要集中在浐灞生態區和曲江新區。西安中心城市建設步伐加快、嚴守糧食安全底線和關中移民搬遷是主要驅動因素。研究結果對關中地區的耕地保護、城鎮化進程以及土地利用變化有一定的參考價值。

關鍵詞:遙感監測;變化提取;關中地區;土地利用;驅動因素

中圖分類號:F301 ? ? 文獻標志碼:A ? ? 文章編號:1003-5168(2022)8-0131-04

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.08.028

Analysis of Land Use Change in Guanzhong Area of Shaanxi Province Based on Remote Sensing Monitoring

CHAI Hua? ? ZHANG Xiaohua? ? WANG Jialu? ? GAO Ting? ? LYU Bo

(China Coal Aerial Survey and Remote Sensing Group Co., Ltd., Xi'an 710199,China)

Abstract: Based on the results of remote sensing monitoring information in Shaanxi Province, taking the Guanzhong area as the research area, the statistics of land use change are carried out, and the driving factors of land use change are analyzed. The results showed that : from 2020 to 2021, the cultivated land in the plain area increased; mainly from garden land and woodland to cultivated land ; the construction land around Xi ’ an City and Xixian New District increased ; the demolition of residential land in Xi'an urban area is relatively large, mainly concentrated in Chanba Ecological District and Qujiang New District.The acceleration of the construction of Xi'an's central cities, strict adherence to the bottom line of food security and the relocation of migrants from Guanzhong are the main driving factors. The research results have certain reference value for cultivated land protection, urbanization process and land use change in Guanzhong area.

Keywords: remote sensing monitoring; change extraction; Guanzhong area; land use; drivers

0 引言

土地是人類生存發展的重要物質基礎,人們的生產、生活均離不開土地。土地利用變化是自然因素和人類活動共同影響的結果,其研究已成為全球變化的核心研究問題之一[1]。衛星遙感技術在土地資源調查中的應用始于20世紀70年代,該技術是獲取土地利用、土地覆蓋變化信息的主要手段[2]。衛星遙感影像因有時序性、現勢性強的特點,具備服務監測工作的天然優勢,已被廣泛應用于自然資源和礦產資源的監測工作中。充分利用陸地衛星遙感“快速、真實、準確”的優勢,以衛星遙感“天上看”為技術支撐,對所轄范圍的用地、用礦行為實施全要素監測,彌補和突破“發現難”的短板。本研究遙感監測信息提取主要使用2021年最新衛星遙感資料以及2020年度國土變更調查影像底圖、數據庫成果,采用人機交互影像判讀的方式,提取遙感監測信息。從關中地區耕地資源、林草資源、濕地資源、水資源以及其他自然資源和人工建/構筑物的類型、面積、范圍、分布和變化等方面進行分析[3],從而揭示關中地區土地利用變化的驅動因素。

1 研究區概況

關中地區位于北緯33°35′—35°50′和東經106°18′—110°37′之間,西起寶雞縣境,東迄黃河,東西長約400 km;南依秦嶺,北傍渭北低山,南北寬30~80 km,形似牛角狀橫亙于陜西省中部;所轄行政區包括西安、銅川、寶雞、咸陽、渭南5市和楊凌農業高新技術產業示范區,共54個縣(市、區),土地總面積為5 5379 km2,占陜西省土地總面積的27%[4]。關中地區是陜西省的政治、經濟、文化中心,也是陜西省主要的農產品產區。

2 數據源與數據處理

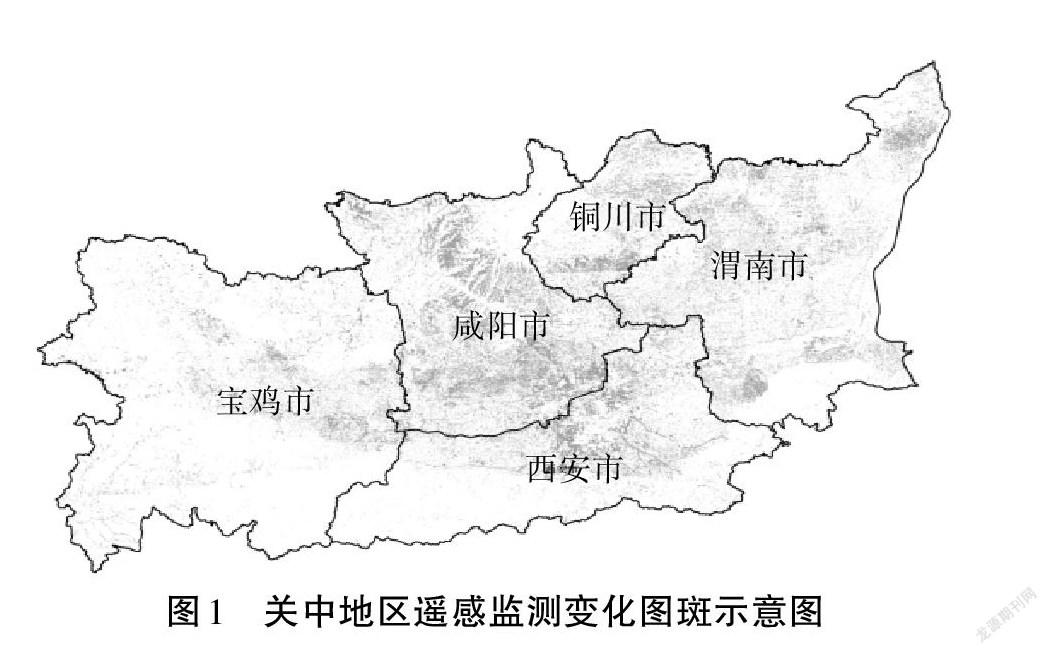

本研究利用陜西省遙感監測的2020—2021年遙感影像和2020年變更數據庫,采用ArcGIS人機交互影像判讀的方法,提取遙感監測信息圖斑,監測圖斑包括:疑似新增建/構筑物圖斑、原建/構筑物變化圖斑、耕地變化圖斑、種植園用地變化圖斑、林地變化圖斑、草地變化圖斑、濕地變化圖斑、水域及其他變化圖斑等8個類型。在提取過程中,進行前期—后期影像逐圖斑比對,當影像發生變化時,根據后期影像紋理特征判斷地類,對確定變化的圖斑進行提取,變化圖斑邊線相對于DOM上明顯同名地物的位移不得大于2倍采樣間隔,不能出現重疊面及微小面和狹長面,在變化圖斑提取完成后,按照要求對變化圖斑屬性表進行填寫、修改和完善,經過FME質檢模板的檢查,確保監測成果,屬性值規范,必填項填寫完整,屬性項無邏輯錯誤,無重疊面和無微小面。最終,得到陜西省關中地區2020—2021遙感監測變化圖斑,如圖1所示。從圖1可見,秦嶺山區的遙感監測變化圖斑密度遠遠小于平原地區,人類活動與土地利用類型變化息息相關;西安—咸陽地區的變化圖斑密度大于寶雞市、渭南市、銅川市等地。

3 結果與分析

3.1 土地利用變化統計

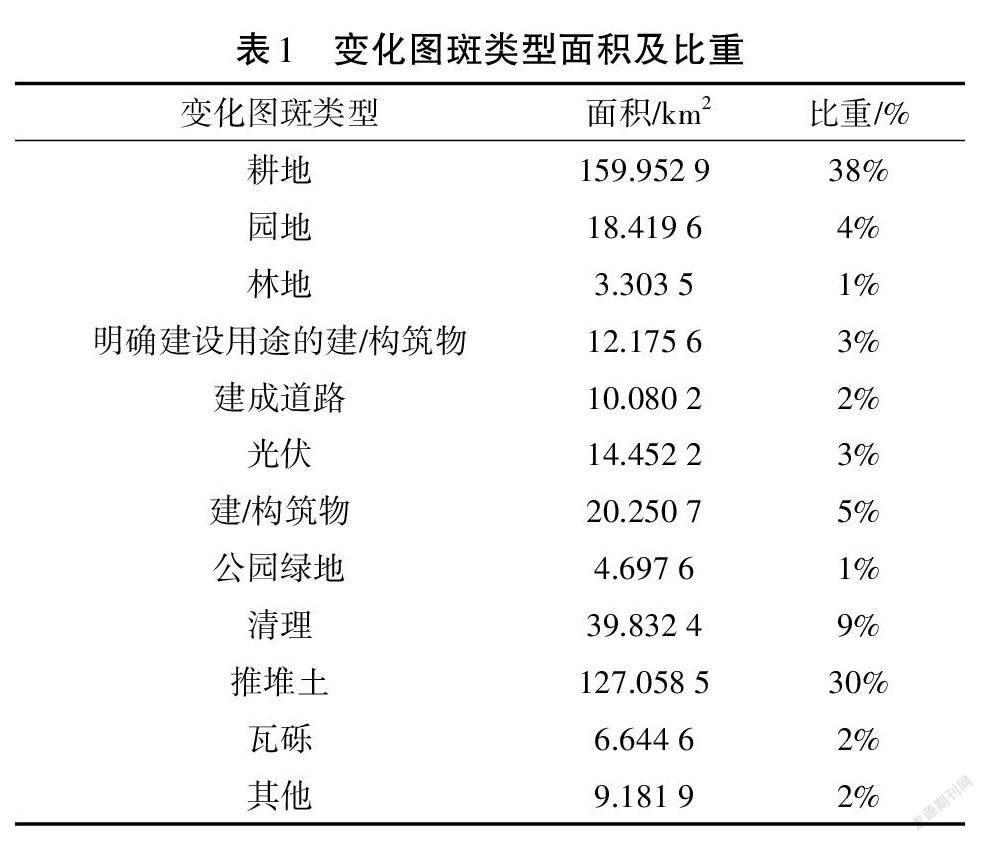

將提取的變化圖斑根據后期影像特征進行分類,分為耕地、園地、林地、明確建設用途的建/構筑物、道路、光伏、建/構筑物、公園綠地、清理、推堆土、瓦礫、其他等12個變化類型,根據結果統計,新增耕地面積為159.952 9 km2,占全部新增面積的38%;其次為新增推土區,新增推堆土面積為127.058 5 km2,占全部新增面積的30%(見表1)。

將監測圖斑的變化情況進行分類,變化類型主要包括:草地變為其他農用地、耕地變為其他農用地、林地變為其他農用地、其他變化、濕地變為其他非建設用地、農用地變為建設用地、林地變為其他農用地、建設用地變為非建設用地等8個類型。根據結果統計,其中農用地變為建設用地的比重最高,占全部新增面積的45.4%,面積為19.334 01 km2;林地變為其他農用地次之,面積為129.373 8 km2,占全部新增面積的30.4%(見表2)。

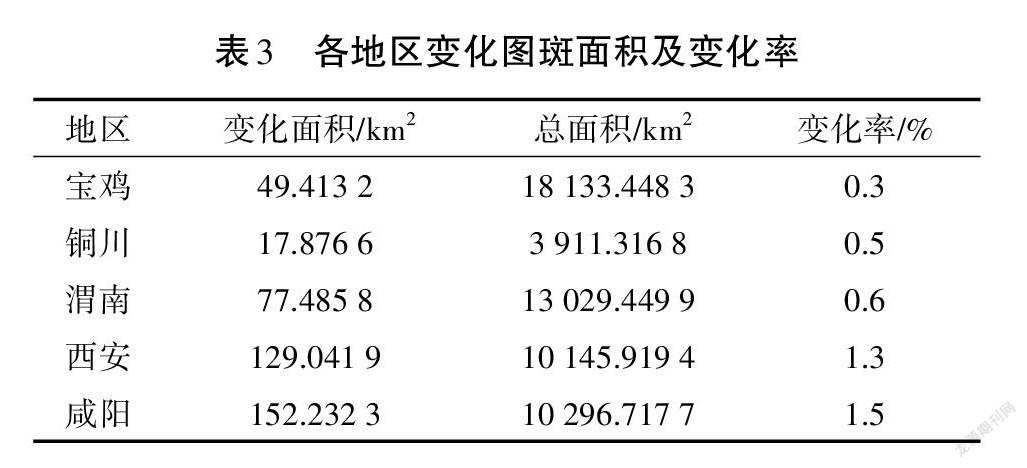

將提取的變化圖斑按照行政區進行分區域統計,寶雞市、銅川市、渭南市、西安市、咸陽市的變化率分為0.3%、0.5%、0.6%、1.3%、1.5%,其中咸陽市和西安市的變化率較高(見表3)。

3.2 土地利用變化驅動分析

結合上節的土地利用變化統計,對土地利用變化驅動進行如下分析。

3.2.1 糧食安全。根據統計結果,關中地區新增耕地159.952 9 km2(表1),占全部新增面積的38%;園地變為其他農用地的面積為129.373 8 km2(表2),占全部變化面積的30.4%;咸陽的變化圖斑面積為152.232 3 km2(表3),變化率為1.5%。對這些圖斑的位置進行分析發現新增耕地的來源大部分為園地變為耕地,且主要集中在咸陽市的平原地區。

糧食安全關乎國家的命運和人民的生存,也是國家安全的重要基礎,解決好吃飯問題是頭等大事。2019年以來,新冠疫情對糧食安全帶來了很大的影響,不僅干擾了糧食供應的穩定性,也使國家和人民在糧食獲取方面存在一些困難。關中地區近年來不斷出臺政策保障糧食安全,而咸陽市平原地區新增大量耕地也與咸陽市的相關政策息息相關。近年來,咸陽市持續落實“兩藏”戰略,建立“噸糧田”臺賬,開展耕地“非糧化”整治,開發利用撂荒耕地、淘汰老果園、增加復種指數,確保糧食種植面積只增不減;實施“種業振興”和“糧食規模化生產經營”行動,采取訂單、流轉、托管、代耕代種等形式,發展糧食規模化經營。

3.2.2 《關中平原城市群發展規劃》和《西安都市圈發展規劃》。通過結果分析,新增推堆土面積為127.058 5 km2(表1),占全部新增面積的30%;農用地變為建設用地面積為193.340 1 km2(表2),占全部變化面積的45.4%;西安變化圖斑面積為129.041 9 km2(表3),變化率為1.3%,咸陽變化面積為152.232 3 km2(表3),變化率為1.5%。對上述圖斑的位置進行分析發現建設用地的變化主要集中在西安市周邊及西咸新區。

2018年,國家發改委下發的《關中平原城市群發展規劃》要求加快西安中心城市建設步伐,加強西咸新區、西安高新區國家自主創新示范區、西安國家級經濟技術開發區等建設,完善閻良、臨潼、興平等外圍組團功能,推動西安—咸陽一體化發展,構建“一圈一軸三帶”的總體格局,組成由西安市、咸陽市主城區及西咸新區為主的大西安都市圈。2022年,國家發改委同意實施《西安都市圈發展規劃》,未來幾年,陜西省將以城市群和都市圈建設作為發展的重點,不斷推動關中城市群的高質量發展,以西安市帶動周邊,提升西安市國家中心城市的帶動力,加快西咸的一體化進程。

3.2.3 城區老舊宅基地及城中村改造拆除。建設用地變為非建設用地48.422 7 km2(表2),占全部變化面積的11.4%,對圖斑的位置進行分析發現主要集中在浐灞生態區、曲江新區和老城區,隨著西安城市化進程的加速,浐灞和曲江作為重點開發區,不斷對轄區內的村莊進行拆遷改造。而老城區中的城中村也成為城市更新過程中的阻礙,城中村一般都占據著較好的地理位置,城中村的原居民一般把房租作為其主要的經濟來源,因此存在搭建私房、街道狹窄、衛生環境差等問題,對城市形象造成了極壞的影響,西安市近年來不斷對城中村進行改造拆除,在遙感影像上的紋理就體現為原建設用地變為殘垣斷壁、建筑垃圾等建筑已拆除的特征。

3.2.4 移民搬遷。農用地變為建設用地面積為193.340 1 km2(表2),占全部變化面積的45.4%;建設用地變為非建設用地48.422 7 km2(表2),占全部變化面積的11.4%。通過對圖斑位置的進行分析發現,一部分建設用地變為非建設用地主要集中在秦嶺山區,建設用地增加主要集中在城鎮周邊。這種變化的一項重要因素是2014年陜西省出臺了《陜北關中地區移民搬遷規劃實施指導意見》,而移民搬遷是陜西省關中地區脫貧攻堅的重要政策,關中地區貧困群眾大多數集中在秦巴山區地形較為復雜的區域,關中地區將居住在偏遠地區、高海拔區、地勢陡峭、環境惡劣、交通不便、修建基礎設施成本過大、地質災害易發區等地區的村戶搬遷至盡可能靠近城鎮的地區。因此移民搬遷是建設用地和非建設用地地類之間相互轉換的重要因素。

4 結語

隨著經濟的發展和技術的進步,科學、準確、客觀、快速地獲取土地資源信息成為必需,一些區域的重大環境難點、熱點問題如土地沙漠化、鹽漬化,水土流失,河流斷流等以及對土地利用和土地覆被變化所引起的農墾與撂荒、林地變化、草地變化、水域變化、城市化等時空過程、形成機理、驅動因子的定性、定位和定量研究都需要有土地利用變化時空數據的支持[5]。

本研究通過人機交互式的工作方法對關中地區2020—2021年的土地利用情況進行了遙感監測,并對監測結果進行了分析研究,結果表明:平原地區耕地增多,主要是園林地變為耕地。黨的十八大以來,習近平總書記就國家糧食安全發表了一系列重要論述[6],各地政府也實施了最嚴格的耕地保護制度,切實保障了糧食種植面積和耕地面積;西安市周邊及西咸新區建設用地增多,主要是隨著陜西省《關中平原城市群發展規劃》的正式發布,建設西安國家中心城市,強化大西安引領,加快西咸、富閻一體化進程,成為陜西省主要任務;建設用地變為非建設用地,則主要是因為浐灞生態區和曲江新區的擴張建設,使得原建設用地和農村宅基地被拆除;而陜西省移民搬遷也是建設用地和非建設用地地類之間相互轉換的重要因素,關中地區將居住在偏遠山區的村戶搬遷至盡可能靠近城鎮的地區作為陜西脫貧攻堅的重要舉措。

本研究數據源年份具有局限性,監測成果的準確性也與技術人員的解譯水平相關聯,統計和分析方法也需要進一步的改進,且遙感影像的時相也對監測成果有一定影響,但是本研究可為下一步的糧食安全和城鎮化提供一些思考,也可為一些政策的實施提供數據支撐,同時為關中地區土地的合理利用提供參考。

參考文獻:

[1] 范微維,馬靜月.四川省廣安市近15年土地利用變化動態分析[J].河北農機,2021(4):160-163.

[2] 趙來.RS和GIS支持下的歙縣土地利用變化分析[D].蕪湖:安徽師范大學,2006.

[3] 自然資源部辦公廳.自然資源部辦公廳關于開展2021年自然資源監測工作的通知[J]. 自然資源通訊,2021(9):41-47.

[4] 侯薇.基于GIS的關中地區水土資源優化配置研究[D].咸陽:西北農林科技大學,2012.

[5] 鄧超.農村土地利用變化分析[D].福州:福建農林大學,2017.

[6] 解決好吃飯問題始終是治國理政的頭等大事[J].黑龍江糧食,2019(10):41-42.