基于2M光接口的繼電保護裝置線路故障定位方法

中國南方電網有限責任公司玉溪供電局 張海燕 李昆鴻 葛紋伉

繼電保護裝置是電力系統中用于保障電網穩定運行、維護電力資源有序傳輸的核心設備。因此,在電力系統運行時,除了要保證繼電設備自身具有可靠性與靈敏性特點,還要保證裝置在集成與安裝時線路的精準性,只有確保信號線路安裝可滿足裝置的運行需求,才能確保電力系統在運行時對信號準確、高速的識別與傳輸。

目前,電力市場內大部分繼電保護裝置的通信標準均為2M 光接口協議,此協議中明確規定了與之相關的遠程裝置或保護設備,在進行數字復接設備間通信時,應當參照多模光纖標準來執行通信行為,本文所研究的2M 光接口為對端通信可提供M×64.0kbit/s 的信道帶寬,可以確保不同廠家設備應用到相同電力系統后的有效通信與相互連接。

2M 光接口技術是我國電力市場較早時期提出的接口規范,其中包括幀結構規范、時鐘定時規范與接口標準,幀結構規范中的格式要求以實現對電力通信信道故障定位過程的優化。然而在實際應用中,2M 光接口占用了較大的機房空間,此種現象導致電力終端的潛在故障源呈現一種增加趨勢[1]。為解決與之相關的問題,本文將基于2M 光接口標準對電網運行的要求,設計一種針對繼電保護裝置線路的故障定位方法,以此種方式優化電力系統的運行,實現對電力終端故障定位與故障維護提供技術保障。

1 基于2M 光接口的繼電保護裝置線路故障定位方法

1.1 基于2M 光接口標準的繼電保護裝置信號透明傳輸

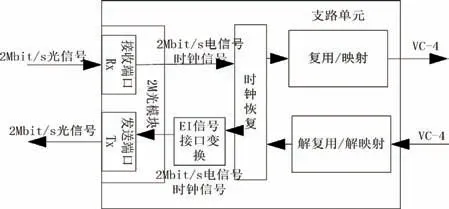

為實現對繼電保護裝置線路的精準定位,在開展相關設計研究前引進2M 光接口標準,進行繼電保護裝置信號的透明傳輸研究[2]。在此過程中,參照ITU-T 標準,將繼電保護裝置的數據幀在傳輸信道中以字節的方式進行傳輸,將其中的幀結構定義為矩形幀,矩形幀主要是由9行270.0×N 列字節排列組成,證明裝置在運行中的信號主要是通過數據塊字節復用形成的[3]。對應的傳輸模式可用圖1表示。

圖1 基于2M 光接口標準的信號透明傳輸模式

在進行繼電保護裝置信號傳輸時收發端進行信號的獲取,Tx 用于執行信號的光/電轉換,當信號數據碼流實現再生后,復用功能模塊即可進行信號的恢復。在上述過程中,EI 信號接口可負責或用于信號電平之間的轉換、網絡與信號的隔離、信號波形的映射等。

由于上述所有處理與操作都是在信號傳輸過程中發生的,因此可認為此時信號的傳輸處于一種透明狀態。

1.2 提取繼電保護裝置線路故障測量信號

確保繼電保護裝置在運行中信號可保持連續傳輸狀態后,在前端進行裝置線路故障測量信號的提取。考慮到高頻傳輸信號可能存在特性誤差,此時線路的電壓行波無法直接在裝置側進行二次提取,因此,需要通過地線入地的方式,進行行波信號的分析[4]。對應信號的表達為i=c×du/dt,式中:i 表示為繼電保護裝置線路或對應裝置母線在運行中輸出的電流值;c 表示為裝置電容;u 表示為裝置對地電壓。

根據公式可得到母線行波信號,將此數值作為電路電壓導出,對應的導數頻率越大,證明信號的傳輸頻率越高[5]。因此,可將測量信號的提取過程作為行波高頻分量的提取過程。當高頻分量達到一定數值后,入地電流的故障行波突變更大,也更加有利于后續的裝置線路故障的分析。按照此種方式,獲取繼電保護裝置在運行中不同線路或母線的行波突變電流,將獲取的電流進行光/電信號轉換,以此種方式實現對測量信號的提取。

1.3 基于信號分析的故障識別與定位

完成上述相關研究后進行故障信號的分析,通過對信號的分析實現對故障的識別與定位。假設在電網終端存在裝置母線運行發生異常,記錄在此種狀態下行波的達到時刻。

當線路由于故障或異常發生跳閘行為時,需由終端多個調度進行行波達到時間的記錄[6]。根據行波的達到時間可初步定位到發生故障的裝置線路。在發生故障線路的兩端任意獲取一側數據進行故障的計算,假設其中一側數值表示為1,另一側數值表示為2,對應此條線路的故障點定位過程可表示為:l1=1/2[l+v(t1-t2)]。

式中:l1表示為繼電保護裝置線路故障點與1之間的距離;l 表示為1經過故障點后達到2端的線路最短距離;v 表示為信號在繼電保護裝置線路中的傳播速度;t1表示為繼電保護裝置線路故障信號到達1所需要的時間;t2表示為繼電保護裝置線路故障信號到達2所需要的時間。按照上述方式,記錄不同條件下故障信號的達到時間,通過此種方式定位到繼電保護裝置線路中的故障點,以此完成基于2M 光接口的繼電保護裝置線路故障定位方法的設計。

2 對比實驗

上文從三個方面完成了對基于2M 光接口的繼電保護裝置線路故障定位方法的設計,完成設計后,為了實現對此方法在市場內的推廣與應用,下述將通過對比實驗的方式,對此方法的有效性及其在使用中的可行性進行分析。

實驗前,選擇某電力單位作為此次實驗的參與對象,獲取該企業內繼電保護裝置在電力系統終端的集成方式,完成對電力企業在市場運行中基礎數據的獲取。在企業電力終端對接本文設計的方法,為了證明設計的方法可用,應在對方法故障定位功能檢驗前進行2M 光接口基本參數的測試。

測試中,選擇OPE1Z-2M 光接口板作為測試對象,進行2M 光接口其中一端傳輸數字信號的比特率測試,測試裝置包括光電探頭儀器、示波器、SDH-測試儀器(針對繼電保護裝置運行的檢測儀器),完成測試儀器的準備后進行比特率測試的連接:SDH 測試儀(2.5G/10G)-繼電保護裝置/SDH 裝置(2M 光路)-光電探頭-示波器。

測試過程中,按照標準的測試流程與參照示意圖,使用尾部光路進行測試裝置的規范化連接,在SDH 測試儀上,配置一個168/620/10.0G 的2M 光路執行業務,為了確保測試結果滿足要求,需要在對應的SDH 測試儀表中配置相同的2M 光路執行業務,將此業務作為支路業務。

考慮到測試儀器需要抽取光線路作為保護時鐘,因此,可在測試中根據實際情況選擇是否需要測試儀器作為支撐。完成測試后,終端顯示屏顯示光電探頭實現了將2.0Mbit/s 的光信號轉換為了對應頻率為2.0MHz 的電壓信號,此時2.0Mbit/s 為光信號的比特率。完成測試后,將時鐘與測試儀顯示的數值整理成表(表1)。

表1 2M 光接口比特率測試結果

根據國家電網技術執行標準與2M 光接口信號標稱比特要求可知,對應接口的比特率有效范圍為2.048×106ppmkb/s±50.0ppm(容差有效范圍),因此,可認為2M 光接口信號比特率標準范圍為2.048×107bit/s±10.03bit/s。將標準數值與表1中數值進行對接,可知此次測試,2M 光接口比特率測試結果在光接口有效范圍內,證明本文設計的基于2M 光接口的繼電保護裝置線路故障定位方法在實際應用中具有一定可行性。

完成上述研究后,選擇基于ESMD-TEO 的電路故障定位方法作為傳統方法,將其與本文設計的定位方法進行功能對比,考慮到此次實驗受到時間與實驗場地的限制,因此,實驗中選擇故障光信號傳輸距離作為實驗指標。根據電力企業內現有的實驗場地,設置不同繼電保護設備與光傳輸設備之間的距離為30.0m、50.0m、80.0m、200.0m、500.0m、>500.0m。

實驗中,分別使用本文方法與傳統方法對不同距離下的故障信號進行傳輸,根據傳輸的結果定位前端故障與異常。當在超遠距離下,光信號可實現傳輸時,證明方法可在定位繼電保護裝置故障時實現對網管盲點的規避,反之,當光信號在達到終端出現傳輸異常時證明方法無法實現對網管盲點的規避,此時對于繼電保護裝置線路故障的定位可能存在偏差。按照上述設計的步驟執行此次對比實驗,獲取顯示端對光信號的獲取結果,將結果數據整理成表格(表2)。

表2 繼電保護裝置故障線路定位方法對比結果

已知傳輸信號強度的有效范圍在10.0dBm~20.0dBm 之間,根據表2所示的實驗數據可看出,隨著繼電保護設備與光傳輸設備之間的距離的增加,本文故障定位方法接收信號強度未發生顯著變化,對應數值均在有效取值范圍內。而傳統故障定位方法,接收的信號強度在>200.0m 后明顯被削弱,當繼電保護設備與光傳輸設備之間的距離>500.0m 時,顯示端無法正常顯示接收到的信號。

因此,可在完成此次實驗后得出對比實驗的最終結論:相比基于ESMD-TEO 的電路故障定位方法,本文設計的基于2M 光接口的繼電保護裝置線路故障定位方法,在實際應用中可實現對故障定位信號的遠程傳輸,且傳輸距離不受到外界限制,在定位故障點的同時可實現對網管盲點的規避,可為終端電力企業與有關單位的繼電保護裝置線路故障定位工作實施提供參照依據。

3 結語

本文通過基于2M 光接口標準的繼電保護裝置信號透明傳輸、提取繼電保護裝置線路故障測量信號、基于信號分析的故障識別與定位三個方面,完成對繼電保護裝置線路故障定位方法的設計。完成設計后,通過基礎參數測試,證明了于2M 光接口在實際應用中的可行性,并選擇基于ESMD-TEO的電路故障定位方法作為傳統方法,對比本文方法與傳統方法在使用中的性能,以此種方式,證明了本文方法可實現對故障定位信號的遠程傳輸,且傳輸距離不受到外界限制,在定位故障點的同時,可實現對網管盲點的規避。

但是由于此次實驗研究受到時間與場地的限制,僅僅從一個方面進行了方法有效性的檢驗,而未能從多個測試指標層面進行方法綜合性能的評估。因此,還需要在后續的研究中從多個方面進行設計方法的測試,根據測試結果進行方法的優化,從而實現對設計成果在使用與市場推廣中功能的完善。