指向深度教學的物理實驗教學

隋文泉

相比于傳統教學模式,物理實驗的深度教學體現在與教和學兩個方面,一方面需要教師在課前深度備課,包括備教材、備學情等;另一方面要能夠做到引導學生深入思考,使得學生對于實驗過程有深刻理解,并最終形成科學的深度思維。

一、教材的分析與備課

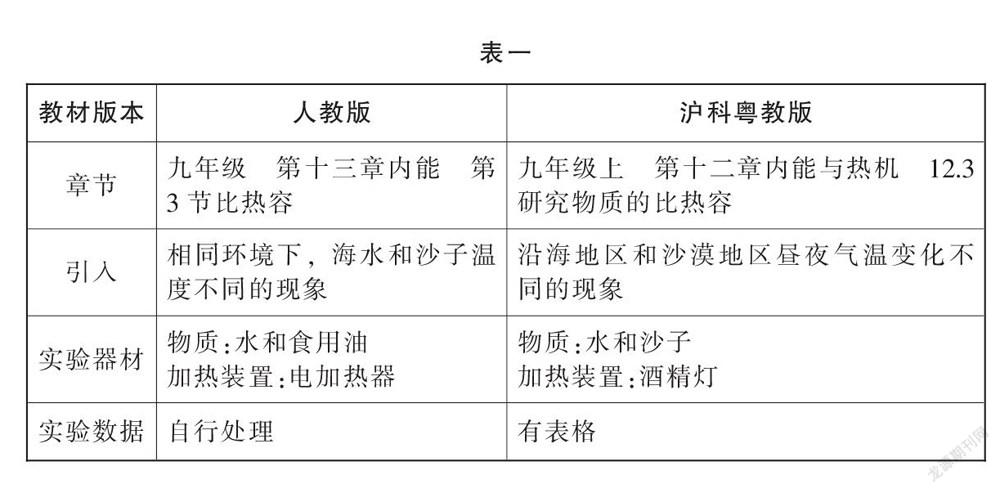

根據新課標要求,學生要通過實驗,了解比熱容,嘗試用比熱容說明簡單的自然現象。在以往的教學實踐中,如何通過“比較不同物質吸熱情況”的實驗,引導學生了解比熱容的概念,這是初中物理教學的一個難點。為了更好地深度備課,備教材,因此選擇了人教版和滬科粵教版兩種版本的教材,做了對比分析。(見表一)

“比較不同物質吸熱情況”的實驗,人教版教材中采用的材料是水和食用油,加熱裝置是電加熱器。而滬科粵教版教材中采用的材料是水和沙子,加熱裝置是酒精燈。水和沙子的組合雖然和引入情景相吻合,但是由于熱傳遞的方式不同,在實驗中往往一開始沙子升溫較慢,這就為實驗數據的分析增加了難度,因此采用水和食用油的對比實驗更好一些。此外,酒精燈作為加熱裝置,火焰不穩定,兩個酒精燈很難做到單位時間放熱量相等,因此不建議使用酒精燈加熱。而教學實踐中發現,人教版教材圖中的電加熱器功率過大,實驗過程短,不便于記錄實驗數據。所以,對于有條件的學校,建議更換成為實驗室用的紅外加熱器。

在學情方面,學生在本節課學習中的一大難點在于,實驗后根據實驗結果,構建比熱容這個物理量的概念,表達式運用了比值定義法,涉及到了四個物理量,而且熱量Q不是測量結果,而是由加熱時間轉換比較得來的,因此對學生的思維跨度要求較大,對比熱容的概念容易產生認知障礙。針對這種情況,應該注意為學生搭建“腳手架”,引導學生思維,特別是類比其他采用比值定義法的物理量,比如速度、密度等,實現學生的知識遷移。

二、教學活動的設計與開展

1.引導學生思考,提出探究問題

情景展示:如圖2所示,夏天的中午,人們赤腳走在海邊的沙灘上,覺得沙子很燙;當走進海水的時候,卻覺得海水比較涼。

師:圖中的場景,涉及到了哪些物理量呢?

生1:海水的“燙”和沙子的“涼”都是在描述物體的冷熱,物理上用溫度描述物體的冷熱程度。

生2:夏天的中午,太陽在向海水和沙子傳遞熱量。

師:同學們能不能從這樣的現象中,提煉出一個值得我們實驗探究的物理問題呢?

生:不同的物質,吸收了相同的熱量后,溫度的變化相同嗎?

點評:比熱容的概念涉及到了多個物理量,以往的教學過程中,引入環節由教師主導,過程較快,往往幾分鐘便進入了實驗探究環節,沒有給學生預留充分思考分析的空間。在搭建情景之后,應該引導學生,啟發他們用科學的思維和物理的概念來重新建構問題,從生活的直觀感受和主觀經驗邁進物理的世界。

2.整理實驗思路,提煉科學思維

師:實驗員為大家準備了兩種物質,一種是水,一種是食用油,我們今天來比較他們的吸熱情況,實驗中應該注意什么呢?

生:水和食用油的質量要相等。

師:這樣的要求體現了物理研究中的什么方法?

生:控制變量法。

師:是否要求水和食用油的初溫相等呢?

生:不需要,因為實驗觀察的是溫度變化量,與初溫無關。

對于水和食用油質量相等,學生往往能夠想到,但初溫是否要相等,學生中可能會有不同的看法,這里可以組織學生討論,觀點交鋒,在討論中強化學生對于知識的理解。

師:我們怎么保證相同質量的水和食用油吸收相同的熱量呢?

生:可以使用相同的加熱裝置,加熱相同的時間。

師:用加熱時間代表吸收熱量的多少,這體現了什么科學方法呢?

生:轉換法。

最終引導學生總結得出實驗思路,用質量相同的水和食用油,在相同的加熱裝置下,加熱相同時間,比較兩種物質升高的溫度。

點評:在實驗的設計階段,需要老師抽絲剝繭,引導學生深入思考,攻克難點,厘清實驗思路。比如用加熱時間表示吸收熱量的多少,是本節課的一個難點,在這里需要注意為學生構建腳手架,而不能越俎代庖,灌輸式教學。同時在實驗設計中,注意總結科學思維和科學方法,有利于培養學生物理學科核心素養。

3.重視數據記錄,提升分析能力

數據的記錄和分析是非常重要的實驗環節,因此要注意指導學生做實驗數據記錄表格,然后組織學生對于數據進行分析。并且要向學生強調,應該如實記錄,不能編造修改實驗數據,培養學生實事求是,嚴謹認真的科學品質。

得到實驗數據后,指導學生分析數據,描點連線,通過圖像進行分析。可以以加熱時間或吸收熱量為橫坐標,溫度或者溫度變化量為縱坐標,做出圖像,例如圖1所示。從圖像中,可以分析出,相同質量的水和食用油,在吸收相同熱量的情況下,升高的溫度不相等,水升溫較慢,而食用油升溫較快。

點評:如果圖像不能明顯比較出兩種物質的吸熱能力,則應該引導學生分析原因,是由于某些環節出現了錯誤,比如相同質量水和食用油的稱量、溫度計的讀數,還是其他原因導致的實驗誤差。在分析總結的過程中,鍛煉學生的科學思維,加深對于物理知識、物理思想的理解,培養學生對科學的興趣和熱愛。而不應該直接告訴學生實驗結論,甚至簡單粗暴地否定學生得到的“不理想”的實驗結果。

4.把握認知規律,突破教學難點

比熱容作為表示物質吸熱能力的物理量,在向學生提出之前,應該注意比值定義法的滲透。以速度的概念為例,要比較物體運動的快慢,相同時間可以比較路程,相同路程可以比較時間,但是如果時間和路程均不相同,那么就用路程與時間的比值,這就是速度的概念。

同理比較不同的兩個物體的吸熱能力,吸收相同熱量時,可以比較升高溫度;而升高相同溫度時,可以比較吸收熱量;但是如果兩個物體吸收的熱量和升高的溫度都不相同呢?這時根據比值定義法,由速度概念的認知遷移,學生會想到用熱量Q與溫度變化量?駐t的比值,其實這就是“熱容”這個物理量的表達式。有的學生可能會想到,但是這個比值越大,意味著物體的吸熱能力越差,這不符合多數人的思維習慣,因此我們用,而不用。兩種不同物質在比較吸熱能力時,還要注意到質量m的影響,因此我們要用再除以質量m,保證用單位質量的去比較,此時就引出了“比熱容”的表達式c=。

點評:借助比值定義法這一“腳手架”,以及熱容概念的過渡,可以突破比熱容概念教學的難點,具有比較清晰的邏輯建構,也符合學生的認知規律。

三、結論

要上好一節實驗課,需要老師深度備課,研究教材,分析實驗安排的合理性,大膽改進教學設計和實驗裝置,以及分析學情。課堂教學過程中,注意學生的主體性,引導學生深度思考,多動手動腦,注重培養學生的科學思維和科學精神。對于教學中的難點,要善于構建“腳手架”,遵循學生認知規律,幫助學生實現認知遷移,深化對于物理知識的理解與應用。

責任編輯 龍建剛