巴彥浩特斷裂北段晚第四紀活動特征及其區域地震構造意義1

陳桂華 李忠武 黃雄南

(中國地震局地質研究所, 地震動力學國家重點實驗室, 北京 100029)

引言

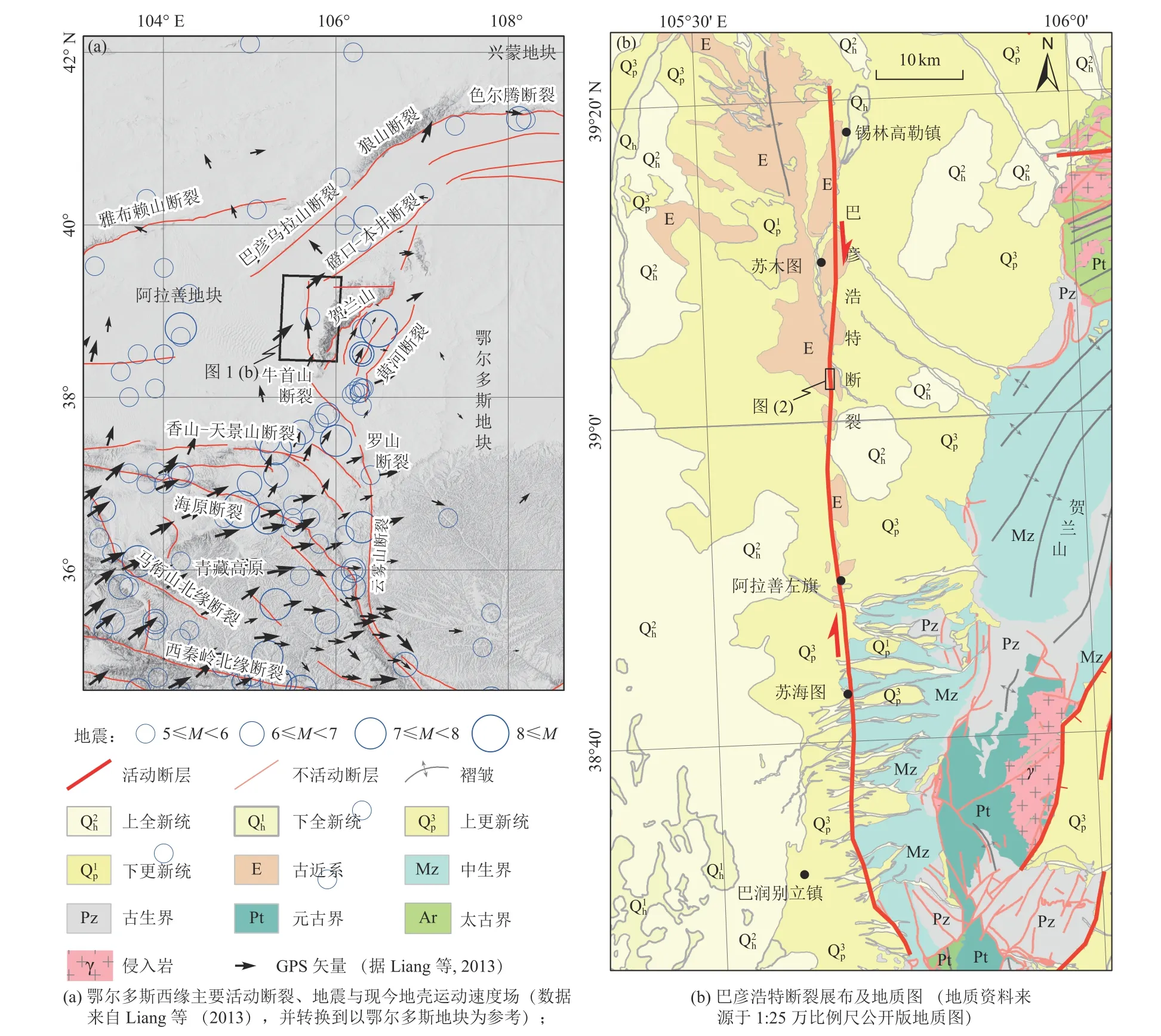

印度板塊與歐亞板塊碰撞形成遼闊的青藏高原,隨著構造變形的持續,高原還在不斷地向北擴展,深刻塑造著中國西部的新生代陸內構造格局,并控制著陸內地震活動(Tapponnier 等,2001)。阿拉善地塊是現今青藏高原東北緣向北東擴展過程中與鄂爾多斯地塊和興蒙地塊相互作用的構造和地震活躍區域(國家地震局“鄂爾多斯活動斷裂系”課題組,1988;鄧起東等,1999;黃雄南等,2012;Yang 等,2018;Zhang 等,2021)。對阿拉善周邊斷裂變形和地震活動的解析對理解陸內構造變形行為和動力學具有重要意義。

阿拉善地塊東部自中生代以來與鄂爾多斯地塊相互作用形成巴彥浩特盆地、吉蘭泰盆地和銀川盆地等多個斷陷盆地及這些盆地圍限的賀蘭山隆起(劉建輝等,2010;Yang 等,2018;馬靜輝等,2019)。盆山之間及盆地內部發育一系列活動斷層,并孕育了一系列歷史強震(圖1(a)),包括賀蘭山東麓斷裂、銀川-平羅斷裂、黃河斷裂、牛首山斷裂、正誼關斷裂、巴彥浩特斷裂、賀蘭山西麓斷裂、桌子山斷裂、巴彥烏拉山(東麓)斷裂、狼山(山前)斷裂等(黃雄南等,2012;Zhang 等,2021)。厘清這些斷裂的晚第四紀活動習性和古地震發震行為,并建立區域地震構造模型,是分析該區陸內構造、劃分潛在震源和服務強震減災的基礎。

巴彥浩特斷裂是該區域研究程度相對較低的主要活動斷裂,一方面可能由于其主要活動于巴彥浩特盆地形成之后的盆地內(劉紹平等,2002),另一方面可能由于其活動性相對較弱(鄧起東等,1999;雷啟云等,2017)。近年來,已有學者對巴彥浩特斷裂開展了專題研究和填圖工作,并取得了新成果,但斷裂的晚第四紀活動證據和數據主要集中在阿拉善左旗(巴彥浩特鎮)以南的斷裂段(雷啟云等,2017;荊振杰等,2019;Bi 等,2020),北段僅有沖溝同步扭動證據,缺少可靠的晚第四紀活動性和古地震數據。現有地質背景顯示,巴彥浩特斷裂在巴彥浩特鎮以北的斷裂段主要斷錯和變形的基巖是古近系砂巖,在巴彥浩特鎮以南的斷裂段附近出露的基巖是中生代地層(圖1(b)),可能存在顯著的活動性差異。

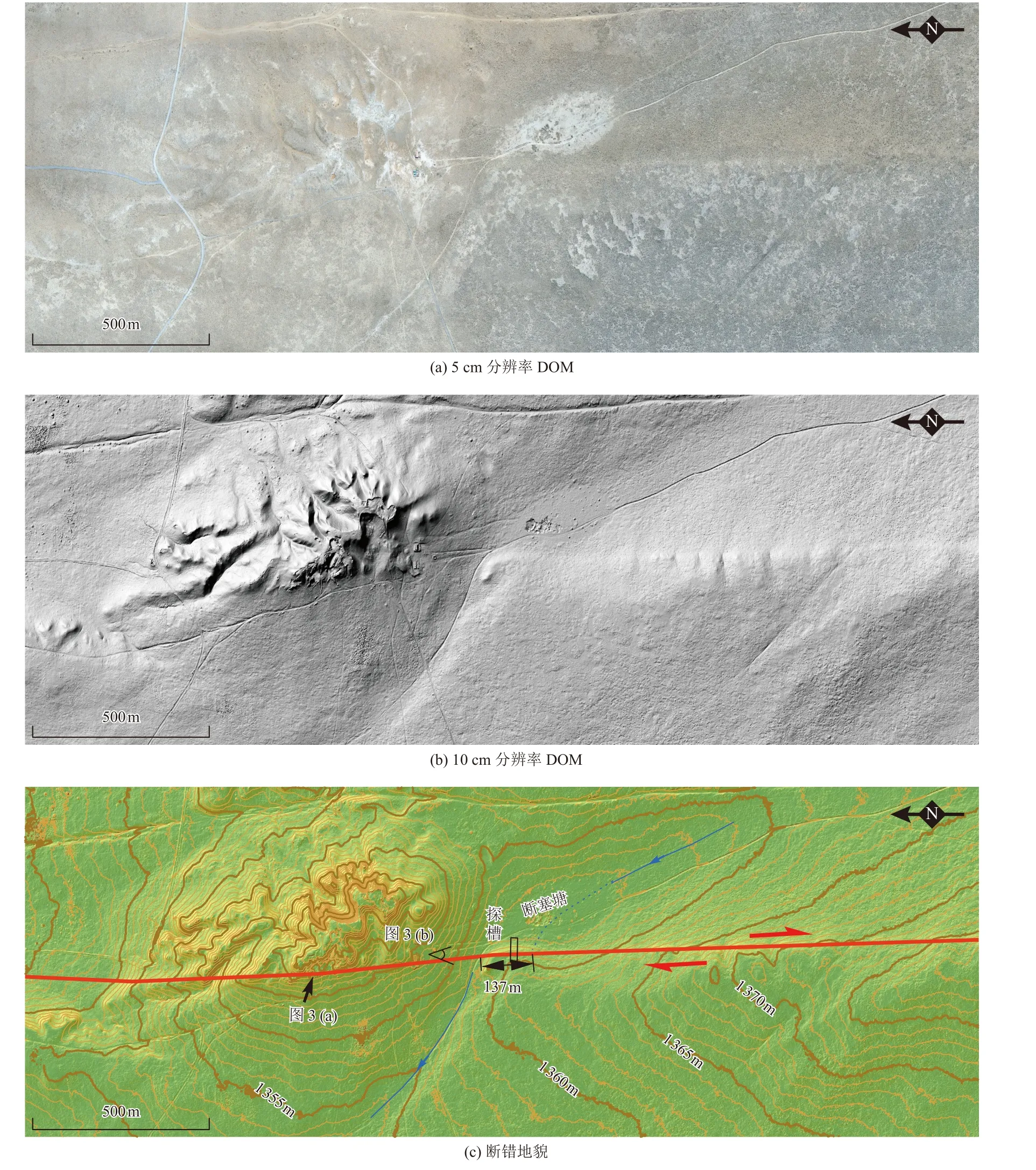

對巴彥浩特斷裂北段進行了無人機航空攝影測量,獲取了沿斷裂高精度、高分辨率數字高程模型(DEM)和正射影像(DOM),在蘇木圖南觀測點分析了晚第四紀斷錯地貌特征,并開挖探槽,揭示了巴彥浩特斷裂最新活動特征和古地震歷史。

1 區域構造地質與地震活動

發育于巴彥浩特盆地的巴彥浩特斷裂與盆地東邊界的賀蘭山西麓斷裂在不同研究文獻中存在交叉使用的情況,往往造成混淆。在前新生代構造研究中,巴彥浩特斷裂被認為是盆地內的隱伏斷裂,而賀蘭山西麓斷裂是巴彥浩特盆地與賀蘭山隆起之間的高角度正斷性質邊界斷裂(劉紹平等,2002;Yang 等,2018;Zhang 等,2021)。活動構造研究中所指的通過阿拉善左旗巴彥浩特鎮的活動斷裂,部分學者將其命名為巴彥浩特斷裂(黃雄南等,2012;荊振杰等,2019;Zhang 等,2021),也有部分學者將其命名為賀蘭山西麓斷裂(雷啟云等,2017;Bi 等,2020)。由于賀蘭山與盆地之間的賀蘭山西麓斷裂少有活動性數據發表(黃雄南等,2012),目前仍將其作為不活動的斷裂。為區分盆地中的斷裂和山前斷裂,本文討論的巴彥浩特斷裂指的是發育于巴彥浩特盆地、穿過阿拉善左旗的活動斷裂,展布如圖1(b)所示。

巴彥浩特盆地及鄂爾多斯西緣周邊盆地在建造形成后經歷了至少4 次構造事件,記錄了燕山期和喜馬拉雅運動的多次構造活動過程,其中最新一次大的構造事件在中新世形成一系列北西走向開闊褶皺和北東走向走滑斷層,與青藏高原的快速隆升和擴展有關(劉建輝等,2010;Yang 等,2018;馬靜輝等,2019)。根據地震觀測資料獲得的震源機制解分析,現今鄂爾多斯西緣北段的構造應力場最大主壓應力為北東向(盛書中等,2015;王曉山等,2015;郭祥云等,2017)。GPS 測量獲得的現今地殼形變速度場顯示,青藏高原在鄂爾多斯地塊西緣北部向北東方向斜向擠壓,阿拉善地塊則相對向北運動(圖1(a))。

巴彥浩特斷裂從北部的錫林高勒以南北走向向南延伸至巴潤別立,然后向東發生走向變化,總長>100 km(圖1(b))。已有學者將巴彥浩特斷裂分為滴水段、巴彥浩特段和蘇木圖段(雷啟云等,2017;荊振杰等,2019)。在阿拉善左旗以南,巴彥浩特斷裂出露于賀蘭山西側沖洪積扇上。在阿拉善左旗以北,巴彥浩特斷裂與褶皺伴生,新生代巖層形成褶皺并沿斷裂斷續分布,斷裂西盤相對抬升,在賀蘭山西麓的斷裂東側形成次級沉積盆地(圖1(b))。

圖1 巴彥浩特斷裂區域地質構造背景Fig. 1 Regional geological setting of the Bayanhaote fault

巴彥浩特斷裂的第四紀活動研究表明,該斷裂最新活動以右旋走滑性質為主,阿拉善左旗以北段古近系右旋斷錯>800 m,沖溝位移12~14 m(雷啟云等,2017)。阿拉善左旗以南段全新世水平滑動速率(1.08±0.1)mm/a,晚更新世平均水平滑動速率(1.38±0.2)mm/a,根據斷錯的洪積扇臺地,得出斷裂晚更新世以來的垂直滑動速率為0.64 mm/a(荊振杰等,2019)。古地震研究受限于定年問題,對其認識存在較大差異,如雷啟云(2016)在小蘇海圖開挖3 個探槽,限定了3 次古地震事件,時間分別為4.83~6.16、10.15~11.24、30.54~30.6 ka,并認為地震復發符合特征地震模型,復發周期約為5 000 年;荊振杰等(2019)的探槽研究認為3 次古地震事件分別發生在約3、6.0、8~11 ka,古地震復發周期為3 000~4 000 年。基于DEM 的位移測量獲得的強震特征位移為約3 m 的右旋水平走滑位移、約1 m 的垂直位移(Bi 等,2020)。

2 蘇木圖南觀測點斷錯地貌

巴彥浩特斷裂北段伴隨著新生代地層的隆起,沿斷層的主體發育剝蝕地貌,大部分地區可見斷層斷坎線性發育,但缺少足夠多的堆積地層和地貌用于記錄斷裂的活動歷史,僅有極少數全新世河流及其伴生地貌經過斷裂,這也是該段資料較匱乏的主要原因。筆者在蘇木圖南發現1 處斷塞地貌,記錄了斷裂最新變形。

在蘇木圖南觀測點(圖2),風化的古近系紅色砂巖及其上覆蓋的早更新世砂礫石在斷層附近抬升,可見斷裂破碎帶和次級破裂面(圖3(a))。由東向西流經斷層的沖溝在斷層右旋斷錯作用下被斷塞(圖2、圖3(b))。斷層西盤相對抬升,形成線性斷坎,斷坎高3~4 m,其中1 條沖溝被斷錯成斷頭溝。沖溝在斷層東盤被斷坎堵塞形成斷塞塘,持續保留堆積物。斷塞塘現今北側邊界與出水口基本一致,南側邊界沿斷層長約274 m。如果考慮斷塞塘沉積物對斷層東盤沖溝的充填作用,以斷塞塘西側邊界的中心點估計原來的沖溝中心線位置,并以沖溝作為斷錯標識,獲得該處臺地上沖溝的右旋水平斷錯量為137 m。

圖2 蘇木圖南觀測點Fig. 2 Field site to the south of Sumutu village

圖3 蘇木圖南觀測點野外照片Fig. 3 Field photos at the site to the south of Sumutu village

結合探槽揭露的斷層西盤臺地堆積,臺地主體堆積為沖洪積,臺地頂面堆積與探槽揭示的覆蓋在礫石層的紅褐色粉砂質黏土為同一層位,其中采集的釋光樣品年代為(56.28±4.04)ka。臺地沖洪積層中距地表以下3.2 m 砂層采集的釋光樣品年代為(82.2±5.78)ka。因此,利用前述沖溝的右旋水平斷錯量137 m 和該臺地的估計沖溝年代(56.28±4.04)~(82.2±5.78)ka,可估計該觀測點的斷層右旋走滑速率為1.67~2.43 mm/a。

3 蘇木圖南探槽與古地震

跨過蘇木圖南觀測點斷塞塘西側的斷坎開挖了長23 m、深3~4 m 的探槽。探槽北壁剖面(圖4)顯示,斷裂變形帶寬約18 m,斷層F1 以西為基本保持原始沉積地層的抬升盤,斷層F3 以東為不斷加積的弱變形下降盤,斷層F1 和F3 之間的斷裂變形帶為不對稱的半正花狀構造。根據變形強度和性質可將斷裂變形帶劃分為2 個變形域:斷層F1 與F2 之間是由斷層同震走滑變形破裂和充填堆積的走滑變形域,斷層F2 與F3之間是具有逆傾滑性質的變形域。

斷層F1 與F2 之間的走滑變形域寬約9 m,其中緊鄰斷層F1 的充填楔寬達5 m,充填粉砂,可能是1次規模較大的強地震事件造成的地表破裂產物。兩側多條近直立的邊界斷層,從斷層與地層的切割關系上可分辨至少2 次地震事件。斷層F2 對應的充填楔被多次斷錯,顯示該走滑變形域變形十分復雜。由于該變形域以走滑為主,臺地堆積廢棄后開始遭受剝蝕,無新的堆積物可有效記錄斷層在臺地無加積之后的變形歷史,無法從探槽剖面獲得斷層的走滑域在臺地面廢棄后的變形歷史。

在斷層F2 與F3 之間的逆傾滑變形域,主體變形集中在逆沖斷層F3,斷層F2 與F3 之間的地層向東逆沖并傾斜,F3 斷層下盤接受斷坎上帶來的近距離搬運堆積,不斷加積的地層記錄了斷層F3 的活動歷史。

逆傾滑變形域地層劃分如下:黃褐色粉砂(U1);黃褐色含礫石粉砂(U2),其中采集的釋光樣品年代為(7.86±0.43)ka;暗褐色含礫石粉砂(U3),崩積楔堆積;黃褐色粉砂(U4),其中采集的釋光樣品年代為(13.76±1.1)ka;暗褐色含礫石砂質黏土(U5),充填楔堆積;黃褐色粉砂質黏土(U6),其中采集的釋光樣品年代為(32.79±2.22)ka;黃褐色黏土質細~粉砂(U7),其中采集的釋光樣品年代為(49.16±2.5)ka,本層與U6 差異并不顯著,可能是較長時間段內的低水動力條件的堆積,受斷塞塘充填過程和氣候變化控制;暗褐色含礫石砂質黏土(U8),充填楔堆積;暗褐色含礫石砂質黏土(U9),充填楔堆積;灰褐色含粗砂礫石(U10);紅褐色含細礫粉砂(U11),其中采集的釋光樣品年代為(55.33±3.04)ka;紅褐色粉砂質黏土(U12),其中采集的釋光樣品年代為(56.28±4.04)ka;紅褐色含黏土礫石(U13);暗褐色含礫石砂質黏土(U14),充填楔堆積;黃褐色含礫石粗砂(U15),其中采集的釋光樣品年代為(87.94±6.11)ka;黃褐色含粗砂礫石(U16);黃褐色砂礫石(U17);黃褐色含粗砂礫石(U18)。

從沉積物粒度變化來看,探槽東部揭示的地層可分為3 個從粗到細的沉積系列:U15-U12 為最下部的從礫石堆積到黏土堆積的沉積系列;U11-U7-U6 為中部的從含礫石粉砂到黏土的沉積系列;U4 以淺是最上部的以粉砂堆積為主的沉積,其中夾U3 含礫石粉砂堆積。與斷層F1 西側的穩定堆積相比,斷層F2 以東的沉積系列是從西側臺地近距離流水搬運堆積的產物,這種堆積系列不受區域氣候變化影響,主要受本地坡度變化和流水變化影響,坡度變化受控于斷層同震局部傾滑形成斷坎,3 個沉積系列之間的變化可能對應于強震變形斷錯事件,即地層界面U12/U11 和U6/U4 代表2 次地震斷錯事件,對應的時間分別為(56.28±4.04)~(55.33±3.04)、(32.79±2.22)~(13.76±1.1)ka。

從沉積地層厚度和產狀變化來看,地層U11、U7、U4 在斷層F3 東盤明顯相對西盤加厚。U3 是斷坎前緣快速堆積的崩積楔,在U4 頂面形成約0.29 m 的變形后快速堆積在斷坎下方,在斷層下盤(東盤)尖滅。地層界面U12/U11 和U6/U4 沿斷層F3 分別存在1.08、0.64 m 的傾滑位移量,與上述沉積系列分析相一致。3 個層面的3 個不同位移量表明,這些層面記錄了不同次數的地震變形事件。

根據地層樣品釋光測年數據對事件層面地層時代的約束,這3 次地表破裂型強地震事件時間分別為(56.28±4.04)~(55.33±3.04)、(32.79±2.22)~(13.76±1.1)、(13.76±1.1)~(7.86±0.43)ka。根據逆傾滑累積位移關系,3 次事件逆傾滑量分別為0.44、0.35、0.29 m。

4 區域地震構造討論

4.1 巴彥浩特斷裂活動性與強震復發

從蘇木圖南觀測點斷錯地貌和探槽揭示的變形特征來看,巴彥浩特斷裂阿拉善左旗以北段以右旋走滑位移為主,同時存在一定的傾滑分量,斷層西盤相對抬升,形成斷層陡坎。從蘇木圖南觀測點古地震探槽揭示的斷裂變形來看,斷裂表現為不對稱的正花狀構造,主體是近直立的斷層系和強走滑變形帶,也在東側形成逆沖分支,與地表斷坎地貌相對應。而在阿拉善以南段的蘇海圖探槽揭露的斷層結構顯示負花狀構造,巴彥浩特斷裂南段以走滑兼具正傾滑,地貌上斷坎也顯示斷裂東盤相對抬升(雷啟云,2016;雷啟云等,2017;荊振杰等,2019)。整個巴彥浩特斷裂雖以走滑運動為主,但南、北段相對傾滑運動仍存在一定的差異。從斷裂南段估計的走滑速率來看,雷啟云(2016)用階地坎位移及其上一級階地面年代估計右旋走滑速率為0.28 mm/a,荊振杰等(2019)通過約12 ka 的一級階地前緣坎16.7 m 位移估計斷層走滑速率為(1.38±0.2)mm/a,較本研究在北段獲得的速率(1.67~2.43)mm/a 小,一方面可能因為雷啟云(2016)和荊振杰等(2019)采用階地坎上緣階地年齡計算階地坎斷錯速率時獲得速率最小值,另一方面可能因為斷裂水平速率在南、北段存在差異。綜合考慮南、北段斷裂性質、速率差異及新近系地層分布特征,認為巴彥浩特斷裂可能是阿拉善地塊在相對賀蘭山斷塊的右旋走滑運動下類似于“撕裂”的變形,北段西盤作為主動盤前鋒相對擠壓抬升,南段西盤則成為主動盤尾部相對拉張沉降。

由蘇木圖南觀測點古地震探槽的時代樣品測試結果可知,阿拉善左旗以北的巴彥浩特斷裂在6 萬年以來存在強烈的變形,至少發生過3 次地表破裂型強地震事件,最新的一次地表破裂型強地震事件可能在全新世早期。與雷啟云(2016)和荊振杰等(2019)獲得的古地震事件年代和復發間隔相比,本研究獲得的3 次古地震事件間隔時間更長,其中(13.76±1.1)~(7.86±0.43)ka 的事件與雷啟云(2016)的10.15~11.24 ka事件和荊振杰等(2019)的8.8~11.66 ka 事件具有一致性,其中(32.79±2.22)~(13.76±1.1)ka 事件可能與雷啟云(2016)的30.54~30.6 ka 事件相對應,可能指示2 次破裂整個斷裂的級聯破裂事件。鑒于本研究揭露的3 次古地震事件主要記錄了斷裂帶內逆傾滑變形,探槽揭示的走滑變形主體部分無法有效識別古地震事件,而雷啟云(2016)和荊振杰等(2019)的探槽中揭露了更多的古地震,筆者推測研究點揭露的3 次古地震僅為斷裂的古地震事件完整系列的一部分記錄,目前的古地震數據還不足以建立完整的古地震復發模型,仍需開展更多的探槽及斷錯地貌工作。

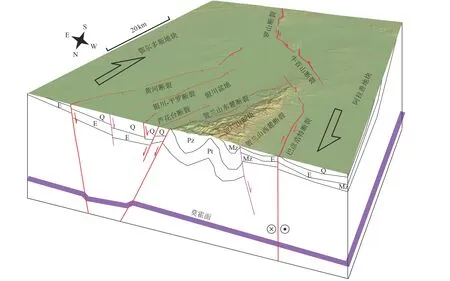

4.2 賀蘭山周邊區域地震構造模型

賀蘭山周邊的構造變形實際上是阿拉善地塊與鄂爾多斯地塊之間的相互作用,從GPS 觀測的現今地殼形變和現今應力場看,2 個地塊在近南北走向的邊界帶上相對右旋剪切作用。整個邊界帶由賀蘭山斷塊與其兩側的巴彥浩特盆地和銀川盆地組成。賀蘭山呈直角三角形,東南側的斜邊走向北東-南西,南東側是由一系列正斷層控制的銀川盆地,西側是巴彥浩特盆地,北側是吉蘭泰盆地。整個塊體邊界帶在平面上可簡化為圖5所示的構造模型。

圖5 賀蘭山周邊區域地震構造模式Fig. 5 Seismotectonic model of the Helanshan and its adjacent region

對銀川盆地沉積的研究顯示,北東-南西走向的銀川盆地受北東向正斷層控制發生斷陷和沉積(王銀等,2007;郭寶震等,2017),新生代沉積具有北西厚、南東薄的特征(蔡利飄等,2018;楊勇等,2018;Yang 等,2018)。跨賀蘭山和銀川盆地的深地震反射探測給出了賀蘭山和銀川盆地的巖石圈結構,并以負花狀構造的正斷層組合做出了斷裂的幾何結構解釋(方盛明等,2009;劉保金等,2017)。現有資料表明,銀川盆地向東南傾斜的賀蘭山東麓斷裂和蘆花臺斷裂總垂直滑動速率大于向北西傾斜的銀川-平羅斷裂和黃河斷裂的總垂直滑動速率(雷啟云,2016),同時賀蘭山相對隆升(劉建輝等,2010)。因此,筆者認為銀川盆地西側東傾的正斷層系在深部不應解釋成被黃河斷裂切割限制,而是分別向下延伸切割上、下地殼界面和莫霍面,可更好地對應方盛明等(2009)數據顯示的莫霍面斷陷。巴彥浩特盆地在中生代~新生代盆地的基礎上發生了性質改變,主要的構造活動似乎已不在盆地邊界斷裂上,而在盆地中原有的正斷層基礎上發育現今以右旋走滑為主的巴彥浩特斷裂(Yang 等,2018),其為賀蘭山斷塊的新邊界斷裂。這條斷裂并不是以傾滑為主,深部不應向東變緩連到東部的銀川盆地斷裂系,而是直接向下切割整個巖石圈,成為新的塊體邊界。因此,結合深部結構和斷裂運動學對已有研究中的垂向斷裂模型進行更新(圖5),可作為阿拉善塊體與鄂爾多斯塊體之間邊界帶的深部構造組合的新解釋。

在上述賀蘭山周邊區域構造模式里,阿拉善塊體和鄂爾多斯塊體邊界在羅山一帶是結構相對簡單的走向近南北的羅山斷裂,羅山斷裂約4.3 mm/a 的右旋走滑速率被認為代表了阿拉善塊體與鄂爾多斯塊體之間的相對運動(Middleton 等,2016)。而巴彥浩特斷裂附近的GPS 站點(NMAZ)相對穩定的鄂爾多斯塊體以4.481 mm/yr 速率向北運動(Liang 等,2013),也可近似代表2 個塊體的相對運動,與羅山斷裂的地質結論近似。如果用阿拉善塊體與鄂爾多斯塊體的相對運動扣除銀川盆地各北東走向的正斷層拉張產生的1.05 mm/a 的南北向走滑分量(雷啟云,2016),巴彥浩特斷裂上可能有約3 mm/a 的右旋走滑運動,與本研究野外調查獲得的右旋走滑速率1.67~2.43 mm/a 較接近。對比巴彥浩特斷裂與銀川盆地正斷層系的滑動速率、單次同震位移量、古地震復發規律等斷裂活動性參數,巴彥浩特斷裂可能與銀川盆地正斷層系相似的發震能力和地震危險性。

5 結論

蘇木圖南觀測點斷塞塘、斷坎地貌和探槽剖面顯示,巴彥浩特斷裂阿拉善左旗以北段以右旋走滑活動為主并具有一定逆傾滑,斷層西盤相對抬升,在淺表形成半正花狀構造組合。以斷錯并斷塞的沖溝為標識獲得約137 m 右旋走滑位移,通過探槽光釋光年代樣品估計相應臺地內沖溝形成年代,估計斷層右旋走滑速率為1.67~2.43 mm/a,通過對比前人在斷裂帶獲得的滑動速率、阿拉善塊體與鄂爾多斯塊體的相對運動,認為本研究提出的巴彥浩特斷裂滑動速率估計較合理。

蘇木圖南探槽地層及其斷錯分析顯示,斷裂帶內逆傾滑變形域記錄了3 次具有顯著地表逆傾滑破裂的強震事件,時間分別為(56.28±4.04)~(55.33±3.04)、(32.79±2.22)~(13.76±1.1)、(13.76±1.1)~(7.86±0.43)ka,逆傾滑量分別為0.44、0.35、0.29 m。探槽揭示的變形分布特征及前人在南段的古地震數據的對比分析顯示,這3 次古地震僅為該斷裂上古地震系列的一部分,如建立完整的古地震復發模型需更多的數據。

結合賀蘭山東側銀川盆地正斷層系的沉積特征和活動性,賀蘭山西側巴彥浩特盆地內發育的以右旋走滑活動為主的巴彥浩特斷裂活動性同樣具有強震發震能力,且可能與賀蘭山斷塊東側銀川盆地正斷層系共同構成了阿拉善地塊與鄂爾多斯地塊的邊界構造帶,并吸收了2 個地塊在近南北向邊界構造帶上大部分右旋剪切變形。

致謝 釋光樣品由應急管理部國家自然災害防治研究院釋光實驗室(北京震科經緯防災技術研究院)測試完成,感謝趙俊香高級工程師在樣品測試分析中的幫助。感謝張世民研究員在本研究中提供的建議和幫助。感謝阿拉善左旗民政局額爾登特古斯和陳洪波同志協調探槽開挖用地事宜。感謝審稿專家提出的修改意見和建議,感謝李苗編輯和專題負責人何宏林研究員對稿件處理的建議和幫助。