龍潭公園里的袁督師廟

王大葉

龍潭公園坐落于北京城的東南方,此地在七十年前還是一片窯坑形成的水潭,無人問津。1952年,北京市政府發動群眾,把窯坑改造成了三個相連接的人工湖,建筑學家梁思成將三個湖統一命名為“龍潭湖”。

1980年時,我在距離龍潭公園不足一千米的中國人民大學一分校上學。午休時,我們時常去公園散步。那個時候,公園不收門票,是個有圍墻但沒人監管的地方。因為無人監管,園中樹木雜草肆意生長,我們大多是沿著游人踩出的湖邊小路行走,極少進入茂密的樹林灌叢之中。

有一天,我和同學穿過湖心島后登上西側湖岸,隱約看到樹林間有一座灰色建筑,決定過去一探究竟。

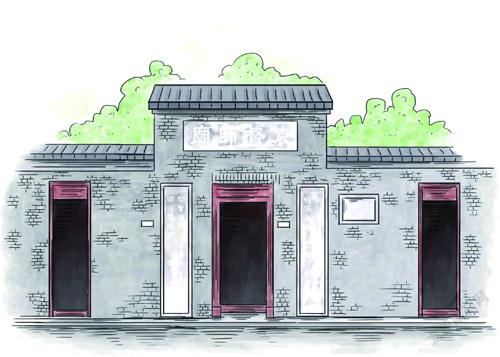

我們扒開雜草灌木,走近這座建筑。建筑已十分破敗,大門油漆斑駁,看不出原來的顏色,但大門上方鑲嵌的石刻匾額卻異常醒目,“袁督師廟”幾個大字赫然呈現。當時,我們并不知道“袁督師”指的是誰,只是因大門兩側的長聯對其油然而生了一種敬佩之情:

其身世系中夏存亡千秋享廟死重泰山當時乃蒙大難

聞鼙鼓思東遼將帥一夫當關隱若敵國何處更得先生

這對聯還有落款:

孔子二千四百六十八年丁巳夏至鄉后學南海康有為撰并書

我當時想,康有為能夠為此人的廟堂題寫長聯,還表達出這般無限惋惜之情,那這“袁督師”肯定不是一般的人物。所以,我拿出紙筆,抄寫了長聯。

回到學校,我立即查找資料,終于搞清楚了“袁督師廟”的來歷。

據部分史料記載,袁崇煥是廣東東莞人,明代萬歷年間的進士,是抗清名臣,愛國將領。崇禎二年,清兵越過長城,圍攻北京,袁崇煥率兵迎敵,北京才得以解圍。可后來,他被誣通敵,含冤慘死。民國初年,廣東的同鄉在北京夕照寺以南的拈花寺西南側為他修建了這座“袁督師廟”,以表懷念之情。

康有為先生的這副挽聯寫得十分有氣魄,高度贊頌了袁崇煥舍身為國、不怕犧牲的精神。

由于康先生對孔子極為推崇,所以他以孔子紀年寫下了落款時間。孔子二千四百六十八年也就是民國六年,即公元1917年。

關于袁崇煥其人其事,歷史上褒貶不一,但其雄才大略、忠烈勇武,以及心系國家、不畏犧牲的精神,人們不約而同地稱頌至今。所以,在20世紀30年代國難當頭之際,可以說這副挽聯曾經影響了不少青年學子,激發了他們同仇敵愾、投身革命的斗志。

1984年,袁崇煥祠、墓和廟被定為北京市文物保護單位。

青磚、紅門、白石、綠樹——現在的袁督師廟經過修繕,已經變成了一座整潔肅穆的建筑。如果你有機會到龍潭公園,一定不要忘記去瞻仰和憑吊一下這位英雄。