基于“地方資源開發”的初中科學實踐課教學策略淺探

陳青青

◆摘 要:實施素質教育,培養科學頭腦的新一代人才,不僅應該在課堂教育中有目的傳授教材中的知識,更應該在學校的課外活動課程教育中滲透和加強,從而提高學生的自主探究能力。從建立認知到內化再到探究求證;從踐行到去偽存真再到認同,變被動學習為主動學習,為將來科學學習打下一定的基礎。

◆關鍵詞:地方資源;開發;實踐;認知

一、前言

托爾斯泰曾經說過:“成功的教學所需的不是強制,而是激發學生學習的興趣。”科學作為一門綜合性很大的學科,包括了物理、化學、生物等學科知識。對于初一的學生來說首先要做的是提高他們的學習興趣,使學生享受學習樂趣的同時,更能產生對學習知識的迫切要求。所以在課堂講授完理論知識后,引導學生對所學的知識進行實地勘探,校驗自己課堂上的知識,并激發新的疑問和求知欲。以學習七年級第一章第一節《艷麗多姿的生物》為例,實地參觀塔山為載體,完成本節以及后續相關的教學,為初二、初三的學習打下一定的基礎。

二、課前:精心備課,搭建初始認知

(一)教材分析:本節內容位于科學教材七年級(上)第一章第1節。“艷麗多姿的生物”屬于“生命科學”學科,是學生進入初中后,第一次認識生物。本章分兩節,目的是通過對生活在不同環境條件下的生物的形態結構和生活習性的分析,了解生物體和它的生存環境是相適應的并且初步學會進行科學探究。從這個學科視野出發,可以發現,本章內容《地球上的生物》涉及到后續相關內容,“生物的基本特征”,“生物的主要類群”,“生物的多樣性”,“地球上的生物圈”等等,這些內容都與本節內容存在著邏輯關系。艷麗多姿的生物對環境的適應,形成了一定的基本特征,對環境的不同方式適應使其有了主要類群的劃分,對環境的適應使多樣性保存下來,艷麗多姿的生物又是生物圈的組成成分。因此本章的內容對后面的教學有著舉足輕重的地位。

(二)學情分析:初一的學生朝氣蓬勃,熱愛大自然,對新奇的事物充滿好奇,希望探索其中的奧妙。他們學習生物的起點基本上是一致的,通過第一節的學習,學生對生物學知識有一些淺顯的認識,對生物本質的認識還不夠。

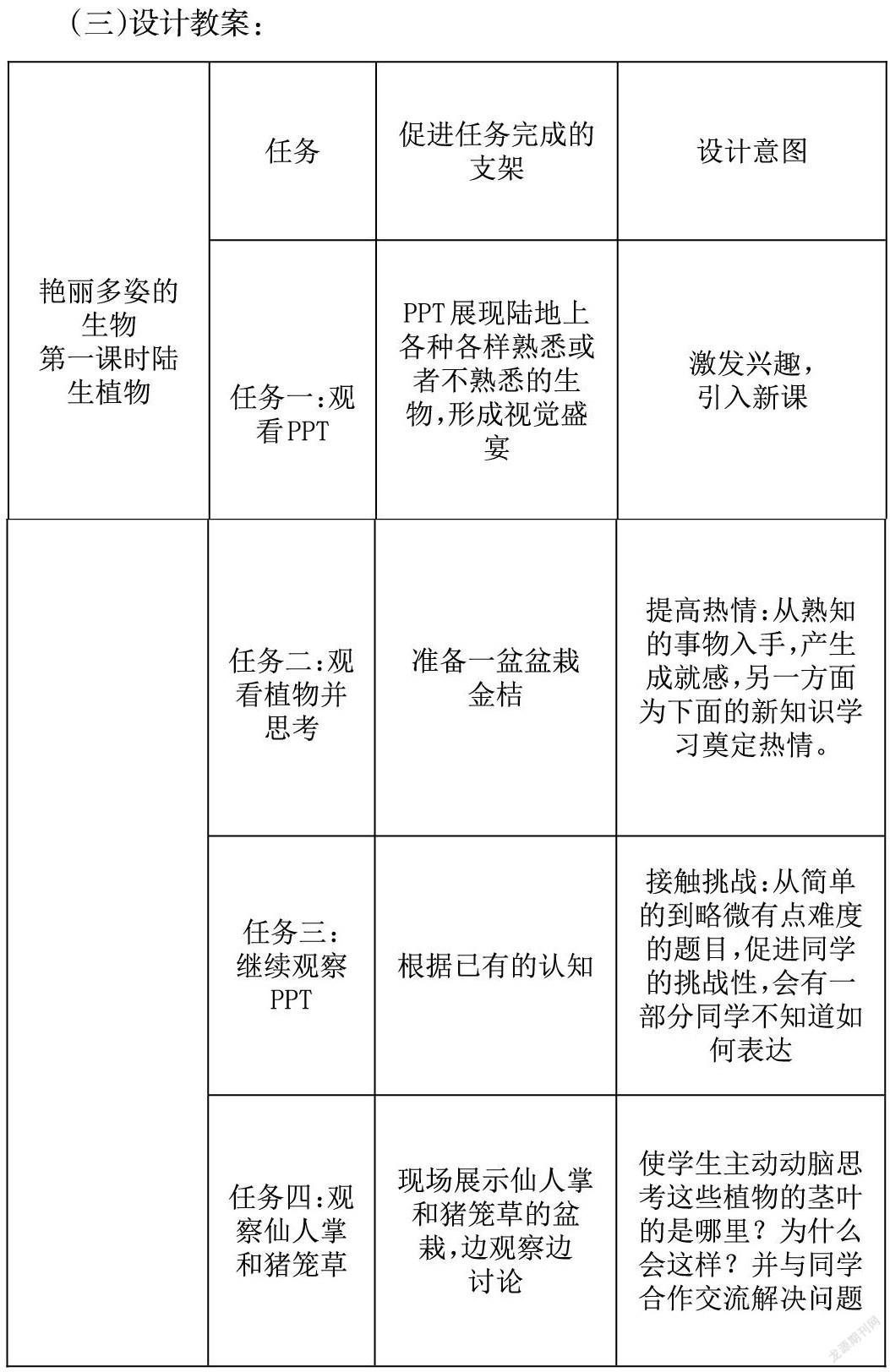

(三)設計教案:

三、課中:依托“三點”,提升課堂

(一)促發興趣點,活躍課堂氣氛。

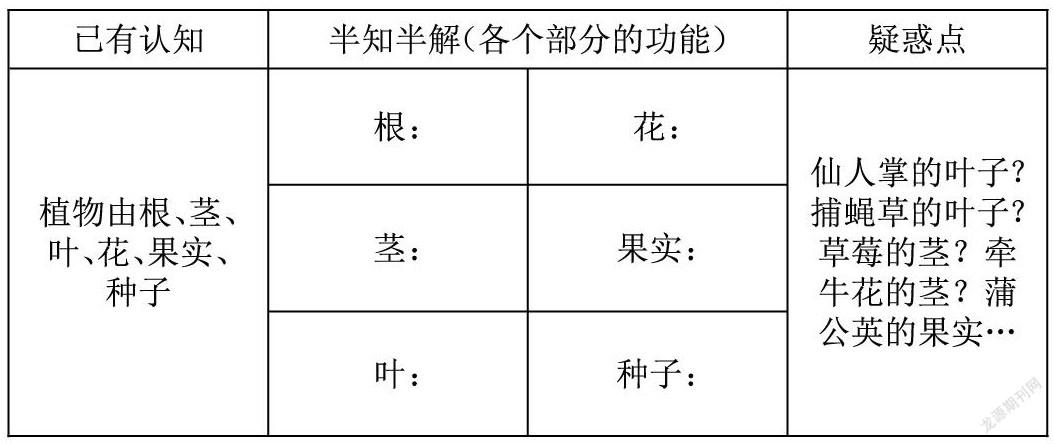

七年級的學生對于介紹周圍的陸生植物信心滿滿,這些植物天天出現在周圍,學校、家里、路邊都很常見,所以如果要說出幾樣來,那是輕而易舉的事情。但是如果問題進一步深入“這些植物有哪些部位構成”“這些部位的功能是什么?”“所有植物都是長得中規中矩的嗎?”很快會有部分同學隨著問題的深入而出現疑惑。原來身邊這么不經意的小花、小草、小樹還有那么多我不知道的知識,從而促發學生的興趣點,進入本堂課的重點環節。

(二)產生疑惑點,合作交流解疑惑

隨著知識的深入,同學們在課堂學習中會不斷的產生各種疑問,按照“疑—問—議—論”的步驟組織展開同學們間的小組合作討論交流集大家的智慧。“疑”是學習思維的開端,是創造的基礎,更是學習的動力,因此課堂中一定要隨時緊跟學生的疑惑點,并進行恰當的引導和梳理。

(三)激發生長點,提升探索求知欲

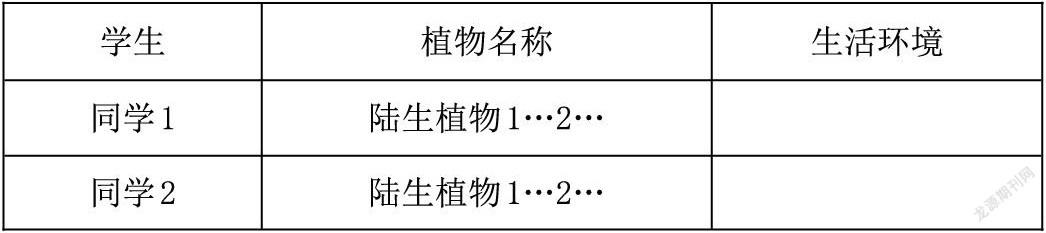

按照要求完成書本的內容后我們組織了一場“千奇百怪生物開大會”的主題班會活動。同學們回家搜集了一些自己覺得有趣或者好奇的陸生植物,帶來教室一起與同學們分享。

同學1:我是一株松茸,跟蘑菇、木耳、靈芝是有親緣關系的真菌,雖然我們是親戚,但是我立志成為不一樣的人間煙火。我長在松樹下面,跟鹿茸有點像,因此得名松茸,并且名揚中外….同學2:我叫夾竹桃,告訴你們我可是有毒的,你們看到我們不能隨便亂摘哦,但是我又是有藥用價值的,所以人們會種植我…

全班同學都參加了此次活動,每一位同學交流的陸生植物都不一樣,一方面鍛煉了學生獲取信息的能力,另一方面提高了探究的欲望和探究的能力。當一個同學在臺上介紹一種植物時,大家一邊好奇的看著配套的圖片,一邊驚嘆世界之大無奇不有,進而對生命產生敬畏。

四、課后:素養提升,擴展認知范圍

(一)實地考察、探索求證

在學習了課本第一二四章后,我們帶著學生走進了塔山,去實地看看我們身邊的植物,去尋找書本中的理論知識在現實植物身上的體現。在每一次的尋找到書本上的植物與踏上植物一樣時,同學們都異常的興奮,“原來蕨類長的就是這樣的”,“老師,我找到苔蘚類植物了”,“這是植物的生殖器官”…,經過半天的邊玩邊學,很多同學都帶回了一些塔山的“特產”,進行了下一步的研究學習。

(二)堅定信念,探索未知領域

在整理手抄報和實地的考察中,學生又提出了很多的問題。澆下去的水怎么進入植物體內的?植物的莖里面都有什么?植物怎么獲得營養物質......伴隨著這些的問題,一部分同學自覺學習了八年級有關植物的內容,帶著問題和好奇心的學習,產生了強大的動力,學習的效率和質量都特別高。更有一部門同學在老師的幫助下設計出了初一初二有關植物的思維導圖

初中科學的課程理念是以培養學生科學素養為宗旨的課程,而科學素養的培養是通過科學探究的方式,讓學生體驗科學探究的過程以及方法,發展初步的科學探究能力。因此在平時課程教學中教師應該敏銳的抓住機會,巧引導、善設疑、細分析、進行相關的思維訓練,可以達到事半功倍的效果。此外實地的考察和研究,小組合作、討論交流、總結歸納,比單純的說教,直白的物理練習要深刻的多,豐富的多,有趣得多。因此基于“地方資源開發”的初中科學實踐課教學研究意義重大。

參考文獻

[1]初中科學課程標準.

[2]基于問題的視角:教師如何做好課題研究,寧波:寧波出版社,2020.4.

[3]教育研究方法[M].北京:高等教育出版社,2000.