汪偽政府在南京的米糧統制

彭南生 馬云飛

(華中師范大學 中國近代史研究所,湖北 武漢 430079)

抗戰時期,南京淪為汪偽政府的首府。在汪偽政府統治下,米價高昂、米糧短缺成為南京的常態。糧食不僅是民生所需,更是軍需物資,除了戰爭背景下日本對華資源掠奪這一根本原因外,時人認為由于南京的米源阻塞不通,繼而引發米價高漲,控制交易和限定售價可以平抑價格,因此,米糧統制發揮了積極作用。(1)《糧管委會顧委員長對彈劾案之答辯文》,《京報》(南京)1942年12月6日,第1版。但事實的真相究竟如何呢?學術界已有成果多以華中淪陷區或其他地區為觀照點,以所有物資統制為研究對象,對淪陷時期南京的米糧情形及其統制的研究較為薄弱。(2)如劉志英的《汪偽政府糧政述評》(《抗日戰爭研究》1999年第1期),周德華的《淪陷時期日軍對吳江的糧食掠奪》(《抗日戰爭研究》2002年第3期),張根福的《“米統會”與汪偽糧食統制》(《浙江師范大學學報》2002年第6期),王士花的《華北淪陷區糧食的生產與流通》(《史學月刊》2006年第11期)等。但經盛鴻的《南京淪陷八年史》(社會科學文獻出版社2005年版)對南京淪陷時期的糧食危機和米糧統制政策有所闡述,谷德潤、張福運的《略論日偽對南京的物資統制》(《中國礦業大學學報(社會科學版)》2005年第2期)對南京地區所有物資的統制進行了研究。同時,對米價資料的整理與研究,多集中在清代,鮮有對汪偽政府統制時期的米價進行整理和研究。本文主要以南京地方報刊文獻為主,結合對淪陷時期南京7400多條米價數據的整理,同時參照上海3.5萬多條米價數據及其他地區相關資料,力圖分析汪偽政府在南京的米糧統制政策的主要內容、效果及失敗原因,以就教于學界同仁。

一、管制米糧運輸:從嚴進嚴出到寬進嚴出

1940年3月,汪偽政府正式成立前,南京已經陷入米價高昂、米糧短缺的局面。南京當地的次等黃熟米最高價是1938年8月1日的5.59倍(3)《商情》,《南京新報》1938年8月1日,第3版;《商情》,《南京新報》1940年3月7日,第4版。,而南京城內的小米鋪也是“十室九空,無貨應市”,“升斗細民,無米可糴”。(4)《京民食問題仍嚴重》,《大楚報》1940年3月5日,第4版。與此同時,南京的人口正處在恢復之中,到1939年底,南京的人口已經達到576347人。(5)Nanking Population Increased To 576347 Last Year,The China Press,1940年1月10日,第2版。汪偽政府成立初期,涌入南京的游民者眾,僅成立3個月左右,南京人口就突破了60萬。(6)《還都一年來南京市之戶口》,《青年之南京》1941年第1—3期,第17頁。在這種背景下,一方面,汪偽政府亟須舒緩民食壓力,另一方面,也需要通過“首府”的治理展現政府的能力,以贏得日本侵略者的認可和南京市民的認同,樹立其統治的正當性,米糧統制成了汪偽政府的不二之法。

米糧統制包括米糧運輸管制、交易控制和價格限制,即對米糧的交易源頭、交易過程與交易結果加以統制。汪偽政府首先希望從源頭上解決南京米糧供給的無序局面,從運輸區域的劃定和運輸資格的設定上嚴格管制,將蘇浙皖三省及京滬二市劃分為南京、蘇松常等7個運銷管理區,又于7區之下劃為21分區,南京地區劃定為江寧、句容、溧水、高淳、江浦、六合等6縣。(7)《“行政院糧食管理委員會”劃定食米運銷管理區》,《中國經濟評論》1940年第2卷第5期,第171頁。在所屬運銷管理區,一般的農民、米商都無法自由運入或運出數量較大的米糧,根據1940年8月1日公布的《蘇浙皖食米運銷管理暫行條例》(8)汪偽政府統治期間,曾多次發布該條例,每次的名稱基本相同(僅于1943年起將此條例名稱中的“食米”二字改為“米谷”),但因修改緣故,每次內容都有所差異,因此下文中提到該條例時,簡稱《條例》,必要時于前冠以發布(修改)日期加以區分,如1943年3月12日《條例》,指的是該日修改并發布的《蘇浙皖米谷運銷管理暫行條例》。的規定,搬運食米,應經由當地的米業同業公會,代向糧食管理委員會所設的當地主管機關申請頒給食米采辦證或食米搬運護照,經審核許可后,才能夠經營食米運銷業務。(9)⑥《蘇浙皖食米運銷管理暫行條例》,《“行政院”公報》1940年第16期,第1、1—2頁。在指定的食米運銷管理區(南京地區則是上述的周邊六縣)內自由搬運食米,需要采辦證;跨區搬運食米,則需要申請食米搬運護照,并按照護照上指定的路線,對規定數量的食米進行搬運。搬運米糧時,需經過沿途軍警及行政稅卡各機關的查驗,糧食管理委員會在必要時可以強制收買米商囤積或搬運中之食米。⑥1941年底,偽南京市府對南京的存糧移動又做了進一步限制,其公布的《南京特別市糧食管理局米糧存儲登記及移動暫行辦法》,要求米商移動米糧時必須先申請,特別是進出城關都需持有糧管局發放的移動許可證。(10)《南京特別市糧食管理局米糧存儲登記及移動暫行辦法》,《市政公報》1941年第84—85期,第17—18頁。

然而,嚴格的運輸管制造成了南京糧食來源面窄量小,米價高昂。為疏導米源,汪偽政府放寬了食米的入城限制,提高了出城條件。1942年6月,修正后的《蘇浙皖食米運銷管理暫行條例》第六條規定:“凡農民在同一縣市境內由鄉搬運自己收獲之米谷入城者,無論數量多寡,均準其自由搬運,其由城市搬入鄉區或由鄉區搬出境外數量在一石以上者,應分別請領采辦證或搬運護照。”(11)《修正蘇浙皖食米運銷管理暫行條例》,《“司法院”公報》1942年第53期,第7頁。此番修改,對于食米從外運輸至南京城內,完全放開了限制,但對食米運出城外的限制卻更嚴格,一石以上即需要申請采辦證。規定得到了南京地區的響應,偽首都警察總監署也表示,“由城外運米入城者,則無論多寡,均應盡量放入,毋得留難”。(12)《防止走私維護民生,禁止食米搬運出城》,《京報》(南京)1942年8月6日,第4版。

不過,這一調整收效甚微。汪偽政府中央當局與南京市府當局關于米糧運輸的規定存在相互抵觸之處,一方面,因食米自由入城影響了公糶售米處采購公糶米,1942年9月,南京市政當局及糧委會寧屬區辦事處等會商決定,取締城外米糧商,規定未領搬移證者嚴禁運入城內(13)《未領證私米嚴禁入城》,《京報》(南京)1942年9月19日,第4版。,因此,盡管《條例》規定由城外運米入城不受限制,但南京實際情況則與之相反。另一方面,除米糧外,粉麩的運輸也受到限制,1943年10月,相關規定要求粉麩出入南京城門,必須持有全國商業統制總會粉麥專業委員會南京辦事處頒發的移動許可證明,且須在指定之日期及路線搬運,否則不準通行。(14)《粉麩移動須有許可證》,《京報》(南京)1943年10月26日,第4版。

到1943年11月,《條例》再次放松了米谷運輸限制,“凡農民將自己所收獲之米谷在同一鄉村內,或從鄉村運至所屬縣城內,并在同一管理區內搬運自己所消費(八公斤以內)之米谷,除另有規定者外均得自由。”(15)《蘇浙皖米谷運銷管理暫行條例》,《“中央”經濟月刊》1943年第3卷第12期,第59—60頁。但這一規定并不適用于米糧進入南京城,直到1944年2月,南京相關機構才規定準許人民自由攜帶一斗(16)汪偽政府規定一市石為80公斤,一斗即為8公斤。食米進城,但一斗以上,仍不得自由攜帶。(17)《攜斗米者可以自由進城,家藏量不得超過一年》,《中報》1944年2月19日,第3版。1944年5月,計戶授糧幾乎完全斷絕,此前過于嚴苛的運輸管制措施收效也不好,民食維艱的壓力之下,幾年來閉塞的運輸通道首次打開了較大的缺口。5月25日,偽行政院公布了《京滬兩市民食米臨時措置綱要》,其中規定只要是米糧統制委員會(下文皆簡稱為“米統會”)核準的采辦商、京滬兩市已登記的米商以及附近的農民,申請搬運米谷護照后都可以將米谷運至市區銷售。(18)《京滬兩市民食米臨時措置綱要》,《商業統制會刊》1944年第5期,第91—92頁。該項規定的特別之處在于,米糧運輸沒有限于規定的運銷管理區,因此其他地區的米糧也得以運至京滬兩市,例如在未準自由買賣以前,皖米不得自由運輸出境,在該項措置實施后,就有部分皖省的米糧得以運至南京。(19)《首批采購食米運京,中華門外米市復活》,《中報》1944年6月30日,第3版。

此后,隨著“二戰”局勢變化,米糧運輸統制開始松動。1945年2月公布的《食米臨時措置辦法》規定,凡南京市附近農民及零星商販,以車馱肩挑由外縣搬運米谷來京,其路程可以半日到達南京的(即當日可以往返原處者),不論數量多寡,一律準許自由搬運來京,若以舟船裝運者,則仍照以前辦法加以限制。市民在城外購買食米其數量在一石以下者,一律準許自由搬運入城,但在一石以上的還是需要申請搬運證,憑證搬運入城(20)《米統會京區辦事處擬定食米臨時措置辦法》,《中報》1945年2月8日,第1版。,該辦法未能實現此前允諾的完全開放,但對運輸限制已有所放寬。隨著日本戰局愈加不利,運輸管制更是一步步放松,3月7日,偽南京市府與警監署表示,對于食米搬運入城,給予極大之便利;(21)《今后食米搬運入城,決予極大便利》,《中報》1945年3月8日,第2版。5月下旬,準許皖地一部分產區食米自由運至南京(22)《當局準許自即日起,皖區產米自由運京》,《中報》1945年5月23日,第2版。,并且開放米統會南京地區所轄江寧、句容、溧水、高淳、江浦、六合各縣,米商可以赴各縣自由采購運到南京售買;(23)《京區各縣米糧開放,米商可自由往購》,《中報》1945年5月24日,第2版。6月初,京蕪鐵道也不再限制小販由蕪來京攜帶食米;(24)《米荒之風漸好轉》,《中報》1945年6月3日,第2版。直至6月15日,汪偽政府停止了米統會及其他一切團體的采辦工作,撤銷了米糧移動限制(25)《汪偽行政院關于米價變動異常特施行緊急措置的文書》,中國第二歷史檔案館藏,全宗號:2010,案卷號:3036,第5—6頁。,米糧運輸管制才結束。

總體上看,汪偽政府成立后至1945年間,除出現短暫的松動外,米糧的運輸管制一直在不斷收緊。這還可以從申領采辦證、運輸護照條件的不斷提高上得到反映。如1940年10月公布的《糧食管理委員會米商請領采辦證及搬運護照申請辦法》,規定申請采辦證和搬運護照的首要條件是加入各地的米業同業公會,米商僅需繳納一定的手續費(當時為采辦證每張10元(26)1942年3月31日前,法幣與中儲券是等價流通的,此后被廢止。由于該日以前兩種貨幣是等價流通的,因此本文中的“元”在1942年3月31日以前,作為兩種貨幣的單位共同使用,在該日以后,僅用作中儲券的單位使用。兩者脫離等價后且同時出現的階段,本文會使用“法幣元”和“中儲券元”進行區分。,搬運護照每百石5元)就可以通過當地米業同業公會進行申請,但食米采辦證和搬運護照以使用一次為限。(27)《“糧食管理委員會”米商請領采辦證及搬運護照申請辦法》,《“行政院”公報》1940年第31期,第7—8頁。同時,米商申請搬運護照,還需要上繳其運輸米糧的二分之一,價格按收購價計算。(28)《“行政院糧食管理委員會”征集公米實施辦法》,《“行政院”公報》1940年第29期,第1頁。1942年9月初,偽糧食管理委員會寧屬區辦事處開始辦理南京市糧行的注冊,要求注冊的糧行必須資本雄厚、信用素著,且經過審查合格后,才可申請采辦證(29)《寧屬區今起辦理糧行注冊》,《京報》(南京)1942年9月6日,第4版。,在此規定之下,絕大多數資力薄弱者無力申領采辦證。根據1944年1月《米糧采辦同業公會籌備委員會設立要綱》的規定,只有被米統會指定為籌備委員,且是“原有米業公會會員”、具備“相當的采辦米糧經驗”與“資產信用”、“對米糧有采辦能力”以外,還需要向米統會繳納保證金10萬元(30)《米糧采辦同業公會籌備委員會設立要綱》,《米糧統制會刊》1943年創刊號,第21頁。,對米商的資本有了明確的要求,大多數米商是沒有資格申領采辦證的。由于政策措施不斷收緊,且變動頻繁,政策間的統籌與協調不夠,特別是隨著日本在“二戰”中的節節敗退,汪偽政府的米糧運輸管制徹底失敗了。

二、控制米糧交易:從統一購銷到取締私米買賣

作為傀儡的汪偽政府,一方面必須滿足日軍的軍糧供應,另一方面汪偽政府軍警,以及不時之需進行的平糶或賑濟都對米糧有相當的需求。由于米糧的自由交易影響了汪偽政府的糧食收儲,因此,在運輸管制外,南京的米糧自由交易也受到嚴格控制。

汪偽政府控制交易的手法有三:一是大量收購米糧,二是計戶授糧,三是取締私米買賣。1941年起,汪偽政府組建了南京區米業聯合辦事處,負責收買南京分區所屬各市縣的產米,再分配給南京市及各縣米商進行出售。(31)《南京區米業聯合辦事處組織章程》,《青年之南京》1941年第1—3期,第119頁。1941年4月,《南京區米業聯合辦事處收集米谷暫行辦法》規定了任何商人及機關都不得向內地自由收買米谷,同時要求各處運至南京市區出糶的米谷,必須由聯合辦事處直接收買(32)《南京區米業聯合辦事處收集米谷暫行辦法》,《青年之南京》1941年第1—3期,第123—124頁。,因此即使將米運至南京城外,也無法自由買賣。1942年9月,汪偽政府頒布了南京地區的收買及配給暫行辦法,規定南京市每日來米應該由各個代辦糧行收買,不允許私相授受。(33)《京市食糧收買配給,當局訂定暫行辦法》,《中報》1942年9月4日,第3版。1944年1月,規定擁有采辦、搬運米谷資格的商人,其收買的米糧也需要按照規定全數售與米統會。(34)《米糧采辦同業公會籌備委員會設立要綱》,《米糧統制會刊》1943年創刊號,第23頁。6月的《南京特別市市民食米臨時措置實施辦法》規定,南京市附近農民將自己收獲之米谷運至南京市銷售,應在城外交米統會米糧同業公會聯合辦事處收買(35)《食米臨時措置實施辦法》,《中報》1944年6月7日,第3版。,這種交易統制方式基本上持續到1945年。

計戶授糧是官方統配、統售的交易統制行為。1942年5月,汪偽政府在南京進行大規模公糶,繼而展開計戶授糧,非官方米糧交易行為受到相當的限制。到8月,偽糧管會又對南京地區的米商進行整頓,資力薄弱、信用不佳的米商不準開業。計戶授糧以后,汪偽政府基本上統制了南京的米糧交易行為,僅偽當局指定的公糶售米處可以出售統一配發的公糶米,商米交易的生存空間已經很小。為更好地實施計戶授糧,其他零星的米糧交易行為也逐漸被取締,偽南京市米糧收購處調查了城外糧行的存米,將其全數收購(36)《當局調查糧行存米,掃數收購供給公糶》,《京報》(南京)1942年10月16日,第4版。,對南京市內的私售食米及私設米攤也進行了處理,用官價對其進行收買(37)《市內攤販私米決由官方收買》,《京報》(南京)1943年1月2日,第4版。,在計戶授糧初期,南京地區的私米買賣基本絕跡。

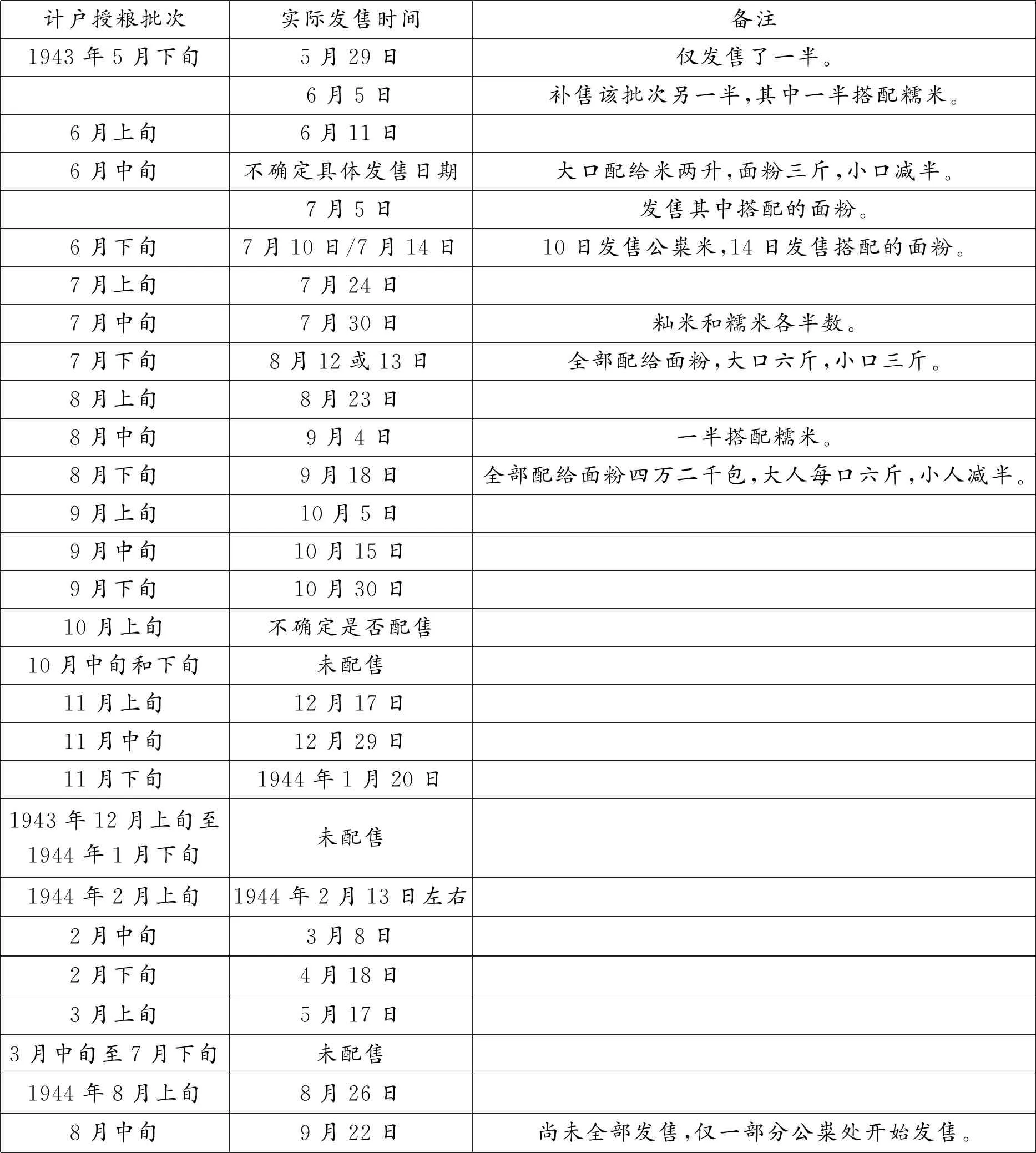

計戶授糧能否持續,取決于公糶米的來源能否得到保障。汪偽政府公糶米的實質是統購統銷,購銷價格均低于周邊糧米價格,如南京1944年1月20日配售的公糶米最高僅879.5元(38)《公糶米明起發售》,《京報》(南京)1944年1月19日,第4版。,但1月4日,鎮江陳貨上秈米就達到了每石1250至1300元(39)《鎮江米價趨昂》,《中國商報》1944年1月6日,第1版。,米糧更多地流向了南京周邊市場。同年5月,南京收購公糶米的定價為每石850元,蕪湖地區米價卻超過了每石1600元。(40)《蕪湖米糧市價統計圖》,《米糧統制會刊》1944年第3期,第72頁。因此,公糶米的來源得不到保障,計戶授糧就難以持續,大約半年不到,便出現拖延、積欠現象。先是降低標準,表現為配給范圍和配給量的縮水,配給量在1942年7月中旬原定是“每大口每日限購米八合,小口減半”;(41)《京實行計戶授糧》,《京報》(南京)1942年7月14日,第4版。到8月初正式實施時,該數值下降了25%,改為每日每一大口得購米六合,小口三合,其配給范圍僅僅限于南京城市五區,外圍的燕子磯區、孝陵衛區、安德門區和上新河區都被排除在外(42)《京市實施計口授糧》,《中國經濟評論》1942年第6卷第1期,第104頁。,到11月,大小口的配給量又分別減為四合和二合。(43)《公糶米調整配給,各售米處今日起一律實行》,《中報》1942年11月1日,第3版。繼之以摻雜其它糧食的方式加以應對,自1943年5月下旬起,這種情況就很頻繁,如表1所示,6月中下旬批次配售一部分面粉;7月下旬和8月下旬批次無米可售,全部配售面粉。后來,雜糧供應也不足,逐漸發展成拖延配售,從起初拖延十天到拖延月余,如7月上旬批次的公糶米到7月24日才發售,9月下旬批次到10月30日才配售,11月下旬的批次拖延約兩個月,至次年1月20日才配發。實際發售的情況同此前規定的按旬配發愈行愈遠,實際配售日期遠遠跟不上其對應的配售批次,積欠下來應配售的公糶米越來越多,汪偽政府則直接跳過這些批次。例如,1944年2月,米統會宣布,從1943年12月上旬至1944年1月下旬的6個批次未配售的公糶米“已逾時效,不再配給”;(44)《過去兩月公糶米不再配給,本月上旬米今發售》,《中報》1944年2月13日,第3版。1944年更為嚴重,3月中旬至7月下旬,有14旬未配售,至9月下旬,南京地區這種公糶糧按旬配給的形式基本結束。

表1 南京部分計戶授糧情況(45)篇幅所限,僅記錄1943年5月下旬以后未能按時配發的批次,此前1942年11月至1943年5月按時配發的批次以及所有批次公糶米的價格從略。

無奈之下,南京市民只有求諸私米,因此米攤雖經取締,但仍有不少攤販以巧妙方法暗中買賣,并且非熟識者不易購得,南京城內內橋一帶,也有米攤恢復買賣(46)《京民食前途無虞》,《中報》1944年5月25日,第3版。,而偽當局因無米可售,對這些交易聽之任之,米糧的交易統制也就難以實施了。

三、限制米糧價格:從評價、限價到從旁管制

價格限制是對米糧交易結果的統制,也是汪偽政府試圖平抑米價的主要手段。如前所述,汪偽政府雖施行了米糧運輸管制、交易控制,但終究無法完全杜絕南京市面上的米糧交易,為了維護南京米糧市場的穩定,汪偽政府實施了價格限制。

汪偽政府早期的價格限制多是短期的、零星的,一般是針對糧價突然上漲的臨時措置。如1940年,汪偽政府曾多次聲明,對于“不遵守評定價格出售,陽奉陰違”(47)《京市當局嚴禁奸商抬高米價》,《京報》(南京)1940年8月28日,第4版。者,“任意抬價出售”(48)《米價漲風仍熾,顯系奸商操縱》,《京報》(南京)1940年10月9日,第4版。者,要“嚴懲不貸”。又如1941年2月,為平抑1940年12月以來的米價大幅上漲,南京的米糧公會將米分為特、甲、乙、丙、丁五等,分別限價81元、79元、77元、75元、73.5元。(49)《奸商藐視當局法令,私將公米超價出售》,《京報》(南京)1941年2月16日,第4版。早期的限價時效性短、效果差,根據汪偽政府的統計,到1941年2月止,秈米和糙米價格是1940年3月汪偽政府成立時的2.55倍和2.72倍(50)《一年來南京市食糧價格逐月平均比較表》,《青年之南京》1941年第1—3期,第126頁。,而據報紙公布的米糧價格行情,南京這段時期的米價約為1940年3月的3.14倍。(51)根據《南京新報》所載價格進行計算。

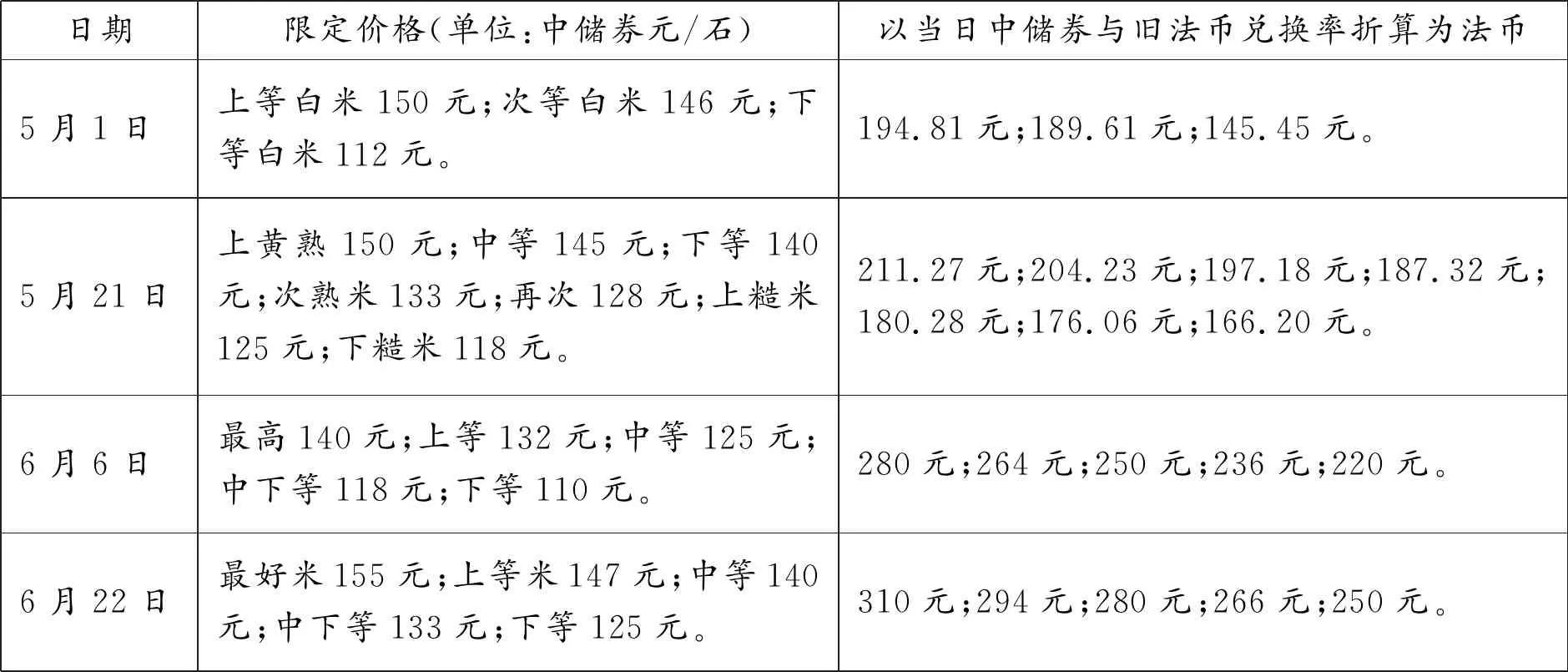

有鑒于此,汪偽政府對價格統制方式進行了改進,開展定期評價、實時調整。1942年3月7日,為控制米價上漲,汪偽政府正式將南京的米價納入了每月評定一次的范圍(52)自1941年9月起,汪偽政府便對南京地區的食品實行了限價并每月對價格進行重新評定,到1942年3月6日,已經進行了7次評定,卻都沒有將米列入限價范圍。1942年3月7日,正式將米納入上述限價范圍(不過此后米糧限價的調整過于頻繁,其頻率已超過一個月評定一次)。:“次米每石限價136元,較高者每石150元,上好每石160元,上熟每石170元。”(53)《抑平米價漲風,市當局評定限價》,《京報》(南京)1942年3月7日,第4版。同時,允許米商在限價的基礎上加收規定數量的手續費5元,以促其配合限價。(54)《根絕米商操縱,嚴厲執行罰則》,《京報》(南京)1942年3月26日,第4版。盡管如此,限價效果仍不明顯,據報道,自限價之日起至4月初,“最高米價已打破二百元關”(55)《附近各縣產米區域,過剩米糧陸續運京》,《中報》1942年4月3日,第3版。,大幅超過限定的170元。因此,汪偽政府進一步加快限價頻率,幾乎半月左右就要調整一次。詳情如表2所示。

表2 1942年5月以后汪偽政府對南京地區的米糧限價情況

由表2所知,盡管從汪偽政府的限價數值(以中儲券元為單位)上看,米價的限定值沒有大幅增長,但當時正值舊法幣與中儲券脫離等價流通,并以規定兌換率進行兌換,因此將限價額折算為舊法幣的價格后,可以看出自5月1日至6月下旬,限價水平經多番調整,上漲幅度較大,最次米的限價上漲了71.88%,最好米的限價上漲了59.13%。為配合限價,汪偽政府還多措并舉,首先是要求米商插立標簽,明碼標價(56)《當局勒令米商插簽標價出售》,《京報》(南京)1942年6月13日,第4版。,如果不按照規定標價,則予以重罰;其次,多次對各種貨物成本進行調查,檢查各店的進貨出納賬冊(57)《市府徹底抑平物價,抽查各店進貨賬本》,《京報》(南京)1942年7月3日,第4版。,防止商家以成本提升為由進行抬價。計戶授糧以后,因商米交易絕跡,公糶米由官方定價,因此價格限制暫時告一段落。

隨著公糶米難以為繼,計戶授糧政策破產,汪偽政權又被迫放開南京米糧貿易,回到從旁管制的狀態。所謂從旁管制,實乃虛有其表,虛應故事,毫無效用。此次限價始于1944年11月14日,繼而每半月對限價數值進行一次評定,但也只是流于形式,11月中旬起,受通貨膨脹的影響,米價被限定為每石不超過6000元,但早在11月7日左右,上熟米就已超過了8000元(58)《上熟米售達八千元》,《中報》1944年11月8日,第3版。,11月中旬以前就達到了萬元。(59)《奸商狂抬米價,當局妥謀辦法》,《中報》1944年11月15日,第3版。1944年11月至1945年1月,米價一直遠超規定限價,到1月甚至已達到2萬元,是限價的3倍以上,其間進行了五次價格評定,但卻未對限價進行調整,價格依然定格在每石6000元。汪偽政府索性放棄了這種形式上的限價,3月17日規定米糧售價依市價而定。(60)《當局規定購米新辦法》,《中報》1945年3月17日,第2版。5月11日雖對米價進行了一次限定,但也只是表面文章,不到一個月,實際米價就漲到了限價額的6.46倍。(61)以6月10日次米價格所進行的計算。自此,汪偽政府對南京米價的統制宣告結束。

四、統制何以失效:民族利益與市場機制的雙重背離

如前所述,汪偽政府對米糧運輸的管制、米糧交易的控制和對交易價格的限制,都未能達到目的。原因是多方面的,從根本上講,汪偽政府只是日本扶植起來的侵略中國的工具,其政策的出發點是為日本軍國主義的侵華戰爭服務。在戰爭背景下,糧食既是戰略物資,又為民食日常所需,穩定了糧食供應,既滿足了日本對華戰爭的需要,又維護了汪偽政府的統治秩序,一定程度上還掩飾了其傀儡政權性質,達到日本帝國主義“以華治華”的目的,因此,米糧統制違背了國家和民族的根本利益。從經濟上看,米糧統制具有整體性與系統性,也是汪偽政府施政的重中之重,但是,對這樣一個全局性政策,汪偽政府卻無力在全局層面上推行,因此,在實施過程中,常常由于顧此失彼、左右兩難而中途夭折,或草草收尾。

南京位于長江下游,龍蟠虎踞,不僅戰略地位重要,也是富庶的大江南的中心城市,在江南經濟系統中處于重要節點位置。因此,在經濟活動中,南京不僅與周邊城市如揚州、鎮江、常州、無錫、蕪湖等聯成一氣,而且與上海也相互影響。雖然受到戰爭的沖擊,但江南地區的經濟聯系并未因此而割裂,米糧市場也不例外,以上海、南京為例,兩市位于京滬線兩端,但市場行情卻高度相關。筆者依據《南京新報》登載的南京每日米價,和《申報》《中國商報》發布的上海每日米價,考察兩地在1938年10月至1941年10月共1094天米糧價格的相關性。需要說明的是,淪陷時期,上海地區每日糧米種類龐雜,按其產地分類,國內有來自蘇州、太倉、昆山、同里、金壇、溧陽、無錫、宜興等地,國外有來自暹羅、西貢等地;按品種分,有各類粳米(特粳、市粳、白粳等),秈米(杜秈、羊秈、埠秈等),薄稻等,因而上海每日米價數據較多。《申報》中,每天不同種類的上海米價數據,最少有11條(當天未有米價數據的不計算在內),最多有148條(其中,1938年10月12日—1939年10月31日共19479條);《中國商報》中的上海米價,每天在7條至48條之間(其中,1939年11月1日—1941年10月9日共15618條)。與上海相比,同時期南京地區糧米種類較少,大致有黃熟米、洋熟米、機米、糙米、西貢米、元熟米和黑熟米等幾種,《南京新報》中的南京每日米價數據,每天有3到10條(其中,1938年10月12日—1941年10月9日共7400條)。由于糧米種類較多,本文將當天所有種類米價的算數平均值記為該日米價。除去節日(如元旦和中國農歷新年)停市無米價數據外,該時期兩地米荒導致米市停頓的情況也很多。最終,在前述1094天的時間段內,得到了上海地區916天的米價數據,南京地區1063天的米價數據。依據上述數據,筆者繪制出1938年10月至1941年10月間上海和南京米價走勢圖(參見下頁圖1)。(62)影響數據分析結果的因素主要有:1.米價的長期趨勢。支撐走勢圖的數據雖較多,但時間段并不長(共1094天,接近3年),筆者將汪偽政府成立前后的米價分別做分析(時間段分別為536天和558天),以期縮小米價長期趨勢對相關性的影響。2.通貨膨脹造成數值上漲會使得相關系數變大。在前述時間段中,兩地的米價數值都出現了大幅增長,這其中不乏通貨膨脹的影響,即使分為兩個時間段,米價數值的上漲仍很明顯。但觀察此圖,可以看出兩地米價的相關性絕不僅僅來自米價的上漲,其增減也都表現出了相當的聯動性。3.數據的缺失。除元旦、春節米市停頓無數據外,兩地都曾出現米荒情況致使當地米市停頓,這會導致相關性數值變小。特別是上海,1939年7月23日至8月23日間有29天米市停頓,這是1938年10月11日至1940年3月29日間兩地米價相關性相對較低的原因之一。4.因采用的是每日米價數據,而影響每日米價的因素過多,交通、天氣、商人居奇、產地產量以及其它較小的因素都會使米價數據產生較大波動,從而影響相關性數值。5.季節性的影響。糧食受季節影響的程度較大,青黃不接之際,米價會上漲,新米上市時,米價又會有所降低,但因為存在官方干預,季節性的影響可能不如想象的那么大。6.官方的干預。官方采取的平抑米價、出糶官米等措施,都會使得米價呈現非自然變動。僅以南京地區為例,自1941年2月起,南京地區的米價呈現出的是非自然的階梯式增長,原因即為上文所述的限價措施,汪偽政府的限價數值每提升一次,米價就在該數值持平一段時間。因此官方干預下的米價,并不能完全地反映市場,這會使得相關性數值有所降低。總之,對相關系數影響的因素較多,正、負影響都存在,但不影響南京、上海兩地間的米價相關性。

圖1 1938年10月—1941年10月間上海和南京米價走勢圖

從1938年10月11日至1941年10月8日時間段上看,兩地米價的相關性為0.9660,屬于“強相關”;(63)陳春聲在進行米價相關性研究時,將0.900以上的相關關系稱為“強相關”,0.800—0.899的為“較強相關”,0.799以下的為“較弱相關”。引自陳春聲:《清代中葉嶺南區域市場的整合——米價動態的數理分析》,《中國經濟史研究》1993年第2期,第100頁。侯楊方在進行米價相關性研究時,引用了《歷史學家與數學》([蘇]Б.H.米羅諾夫、З.В.斯捷潘諾夫著,華夏出版社1990年版,第82頁)中的觀點,將相關系數絕對值在0.7—1.0之間的,稱為高度相關。兩者的觀點都不影響本文結論,筆者采用成文較早的陳春聲的觀點進行分析。從汪偽政府正式成立以后的1940年3月30日至1941年10月8日時間段來看,兩地米價的相關性為0.9077,雖略有下降,但仍屬于“強相關”。

雖然前有日本的米糧統制,后有汪偽政府的運輸統制,南京、上海兩地間的糧食運輸應當存在相當的壁壘,但兩地間米價系數的“強相關”,說明了統制效果不明顯,兩地米糧仍有相當的流通性,一旦兩地米價差距過大,就會導致米糧流向上海(或其他高價地區)而非南京,繼而南京地區米糧短缺又會引起米價上漲,兩地米價因而處于一個互相影響、動態調整的狀態。同時,政策執行不到位對兩地米價的高度相關起了推波助瀾的作用。如前所述,1940年3月至1941年10月間,申請采辦證及搬運護照的條件相對寬松,米糧采辦運輸的權力也尚未集中到少數米商手中,米糧仍具有一定流動性。其次,眾多的小額米糧運輸突破了運輸管制的壁壘,保持了米糧的流動。雖然汪偽政府規定,搬運食米需申請采辦證或搬運護照,但這是針對較大數量的米糧搬運,如果食米的數量不超過十石,那么在各自的運銷管理區內是可以自由搬運且不需要申請采辦證的。(64)《蘇浙皖食米運銷管理暫行條例》,《“行政院”公報》1940年第16期,第1—2頁。不同運銷管理區之間的米糧偷運也很普遍,如皖南區當涂的米就常被偷運出境至南京區的高淳。(65)《糧管委會顧委員長對彈劾案之答辯文》,《京報》(南京)1942年12月6日,第1版。小宗米糧的流動也不僅僅限于南京、上海及京滬沿線,南京和安徽之間的流動也很頻繁,南京米荒之時,許多民眾紛紛到蕪湖、當涂等產區去購米,京蕪線上每天火車到站,總有背負米袋的旅客,百十成群地魚貫而行,其中有為自家吃食的,也有為博取蠅頭微利的,蕪湖米價也因南京米價高漲而被買漲起來。(66)《南京之米荒成嚴重問題》,《青島新民報》1941年3月5日,第6版。因此,米糧的流動、米價的關聯,并不獨出現于南京與上海。

不僅運輸管制難以達到目的,而且汪偽政府對南京米糧的價格限制也因為上海、南京兩地市場的高關聯度而成效不彰。價格限制之下,南京成為米價低谷區,由于南京米價與產地米價價差小,米商運米至南京會導致利潤受限甚至入不敷出,米糧來源因而被阻斷。以1941年2月限價為例,是時南京發售的公糶米定價為每石78元(67)《調劑京市民食,當局出售公米》,《南京新報》1941年2月2日,第3版。,限價則依品質依次為73.5元、75元、77元、79元、81元。(68)《奸商藐視當局法令,私將公米超價出售》,《京報》(南京)1941年2月16日,第4版。南京上游的蕪湖既是主要產米區,也是重要米市,歷來是南京米糧的重要來源,其時上機米74元、次等72元(69)《蕪湖商情簡報》,《中國商報》1941年2月28日,第7版。,以機米的品質(70)從南京市面上來看,機米不能算品質較好的米,以《南京新報》的每日價格為標準,機米還要略次于黃熟米,上等機米價格和中等黃熟米基本持平,次等機米價格則低于次等黃熟米;以《京報》(南京)的每日價格為標準,則機米價格同黃熟米相比還要更低一些。而論,其價格基本與南京持平,如要從蕪湖將米糧運至南京,除要付出運輸費用,還要應付關卡盤剝、官員勒索,如按南京限價出售,基本無利可言,因此,蕪湖的米糧很難流向南京。類似情況也出現在當涂,2月底,上等糙米達85元(71)《當涂米源不暢》,《南京新報》1941年3月1日,第2張第1版。,高于南京限價。南京下游的無錫也是重要產米地,3月下旬,價格最高的杜秈、機白米90元,最差的糙粳也在70至80元之間(72)《無錫商情簡報》,《中國商報》1941年3月23日,第7版。,米價整體水平已高于南京,自然也不會運米至南京。南京周邊的產米區,如句容,在4月中旬米價更是達到12元一斗(73)直漢:《為貧胞請命》,《句容蘇報》1941年4月20日,第4版。,高于南京調整后的最高限價每石99元(74)《“行政院糧管委會”重訂官米發售價格》,《京報》(南京)1941年4月17日,第4版。,米商不會虧本將米運至南京出售,1941年3月底,揚州米市價格達到88元(75)《揚州》,《中國商報》1941年3月30日,第7版。,在同時期南京限價之上;1942年3月下旬,南京最高品質的米限價170元,同年4月初,鎮江食米的評議價格最高達到175元。(76)《鎮縣救濟貧民,開始發售洋米》,《江蘇日報》1942年4月2日,第1張第3版。從市場機制上看,周邊的米糧很難進入南京,因此,南京米糧缺貨嚴重,據《中國商報》記載,1941年3月南京米糧市場上,缺貨品種達6種(77)《南京上月日用品市價》,《中國商報》1941年4月12日,第7版。,主要米糧產地,如當涂、蕪湖、溧水、郎溪等處,來源均為零。(78)《各幫來源均等于零,米源待浚孔急》,《南京新報》1941年3月3日,第4版。

與此同時,南京販往外地的私運米糧行為十分活躍。許多跑單幫者,都將米掮往上海及京滬沿線牟利,這類事例不勝枚舉。如1944年,因上海地區私米價格日昂,南京米糧私運出境之風大熾,城關車站各埠,滿目皆是私販(79)《米統會京采辦公會主任談,采購米谷苦難情形》,《中報》1944年2月19日,第3版。,同年7月29—30日,查獲帶米單幫客就有70余起。(80)《私運食米至滬者,七十余起被查獲》,《中報》1944年7月30日,第3版。他們化整為零、多人小額販運,受到查緝之時,則借用《條例》所載準許自由攜帶米谷8公斤為辭;查緝嚴重時,為避汪偽政府耳目,許多人改在較為偏僻的龍潭上車運滬(81)《四鄉米糧來源幾絕,昨到貨僅有數石》,《中報》1944年5月23日,第3版。,如遇途中堵截,則奔走于荒僻之境,這樣的情形可以說是防不勝防。又如,南京周邊的鎮江,米價高出南京過多,南京區(82)指的是前文所述汪偽政府劃分的7個運銷管理區中的南京區。句容縣境的產米就很容易向鎮江方面流出。(83)《食米來源日趨踴躍,奸商做祟刺激價漲》,《中報》1944年9月17日,第3版。盡管汪偽政府費了九牛二虎之力加以管控,但鋌而走險者依然屢見不鮮。

總之,在價格統制之下,南京的米糧留不住,外地的米糧進不來,汪偽政府在南京的米糧統制或虎頭蛇尾,或半途而廢,難以為繼。

五、始亂終棄:米糧統制的歷史結局

日本軍國主義為了達到“以華制華”“以戰養戰”的目的,扶植汪精衛建立了所謂國民政府,還都南京。從它成立的那一天起,汪偽政權不僅缺乏合法性,天生還具有傀儡性,它既要向日本侵華者表耿耿衷心,又要展現其治理能力。戰爭背景下,米糧既是軍需戰備物資,又為民眾日常生活所需,南京作為“首府”,日寇軍米供給的保障和米糧供給秩序的維護是汪偽政府表達其衷心和展現其能力的重要體現,因此,米糧統制既是施政的急中之急,更是重中之重。米糧的運輸管制、交易控制和價格限制,構成一個完整的米糧統制體系,三者相因相成,一損俱損,正如當時《中報》一名記者所質疑的,“當局一方面遲遲配給戶口米,而一方面又嚴禁攜一斗以上之米入城,此種辦法對于貴會(筆者注:指米統會)收買工作或有裨益,但卻造成了南京市內供不應求,米價狂漲。”(84)《新配米三五日內可發出》,《中報》1944年10月17日,第1版。

米糧的運輸管制,旨在保障從生產地到銷售地的流通,確定糧食由誰運、運多少,并確保按一定比例提取軍需食米;交易控制通過嚴控乃至于取締私米交易,以落實公糶米、計戶授糧等措施,實現由政府完全掌控南京的米糧買賣;價格限制通過評定米糧等級和價格,限定最高售價,以達到平抑物價的目的。但是,米糧統制具有聯動效應,運輸管制過嚴,必定造成米糧來源減少,來源減少帶來米價過高,市面恐慌,于是,當局開始限價,完全背離市場的米價,又形成新的來源阻滯,甚至本地糧食流向價格高地,使得公糶、計戶授糧等控制交易的手段難以為繼,就這樣,汪偽政府在南京的米糧統制陷入了這種惡性循環之中。

單從戰時經濟運行角度看,戰爭背景下的米糧統制有一定的合理性。江南雖是中國農業富庶地區,但戰爭——時人稱之為“兵災”,對農業生產的影響很大,糧食減產在所難免,物資匱乏下采取控制性購銷,也是一種無奈之舉。問題在于,明清以來,江南地區就已基本形成一個完整的市場體系,南京與上海、杭州、蘇州、無錫、揚州、鎮江、蕪湖等長江下游城市形成高度關聯的市場群。民國以來,隨著交通事業的發展,市場群內城市間的聯系更加密切,因此,如果缺乏政策聯動,或因政府執行力不逮而難以形成政策聯動,那么,必然形成市場凹地,從而造成糧食從市場凹地向市場高地流動,這是不以人的意志為轉移的。汪偽政府未必不清楚這一點,但一邊要贏得日本侵略者的肯定,一邊又要獲得南京市民的承認,米糧統制遂成不二之法。

事實上,汪偽政府哪有自主權力可言,各項政策均以日本軍民所需為先,更不敢違背其“主子”的意志。時任汪偽中央政府委員會委員、陸軍部部長的葉蓬曾對此有過一段隱晦的表述,“對米一項,只能作緩和的,逐次的解決,不能躁進,在與有關方面,未十分聯絡妥當以前,得慢動手,且慢動手,以免發生不應該發生的誤會”(85)《米的苦衷》,《中報》1945年2月14日,第2版。,其實,就是看侵略者的眼色行事。汪偽政府的米糧統制,須以不妨礙日本軍米的收集為前提,運輸管制禁止了大宗米糧運輸,旨在完全掌控米糧,并通過采辦證或搬運證的發放,按一定比例上繳軍需糧食;價格限制,主要目的是為了能夠以低價收買米糧以完成日本交予的任務;取締私米交易,由當局統一收買,美其名曰是為了統一配發南京市內,其實是為了讓農民和米商自動將米送上門,其中大部分充作軍米。因此,汪偽政府在南京的米糧統制,違背了國家和民族的根本利益,從經濟上看,也背離了市場規律,最終的失敗結局是注定的。米糧統制的始亂終棄,這是汪偽政府傀儡者的宿命,也是歷史的必然。