財務違規、企業生命周期與審計師決策

朱榮 李霞

【摘 要】 文章選取2008—2020年的上市企業為研究樣本,對財務違規行為、企業生命周期與審計師決策之間的關系進行研究。研究發現,存在財務違規行為的企業,審計師會選擇更為謹慎的審計決策,并且審計決策會因企業所處生命周期不同而有所差異,該差異主要受審計風險水平的影響,即衰退期企業采取的審計決策最為謹慎,成熟期次之,成長期影響最小。在進一步的機制研究中發現,內部控制和地區法治水平能在一定程度上對公司股東與管理層的自利行為進行約束,減少財務違規行為的發生并影響審計師決策。研究結論為審計師有效應對處于不同生命周期的企業可能存在的違規行為提供經驗證據,并為進一步規范資本市場提供參考建議。

【關鍵詞】 財務違規; 審計投入; 審計費用; 審計意見; 企業生命周期

【中圖分類號】 F239? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2022)12-0017-07

一、引言

2020年10月國務院印發的《關于進一步提高上市公司質量的意見》(國發〔2020〕14號)明確指出,資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用,上市公司是資本市場的基石,提高上市公司質量是推動資本市場健康發展的內在要求,是新時代加快完善社會主義市場經濟體制的重要內容。然而,近年來處于不同發展階段的上市公司,如康美藥業、康得新等卻頻頻爆出財務丑聞,根據現代風險導向審計理論,存在財務違規行為的企業,重大錯報風險的評估水平將會增加,審計師面臨的審計風險也會增加,一旦發生審計失敗,審計師聲譽必然受損。在現代審計風險導向理論和聲譽機制的作用下,針對存在財務違規行為的企業,審計師是否會改變審計決策以應對審計風險帶來的影響?這正是本文研究的出發點。同時,由于處于不同生命周期的企業面臨不同程度的經營壓力和業績壓力等問題,進而企業的違規行為也存在一定差異,那么,審計師是否會因財務違規企業所處生命周期不同而改變審計決策呢?基于此,本文選取了滬深兩市的上市企業為研究對象,對財務違規行為與審計師決策之間的關系以及作用機制進行探討;在此基礎上,進一步考察財務違規行為對審計師決策的影響是否會因企業處于不同的生命周期而有所差異。

二、理論分析與研究假設

(一)財務違規與審計師決策

企業發生財務違規行為的本質是公司高管為達到個人利益或者公司目標所采取的某些手段,但是該行為最終損害的是公司、投資者及其他利益相關者的利益。根據舞弊風險因子理論,企業之所以能夠發生財務違規行為,一是存在違規動機,二是存在違規機會[1]。公司內部控制不完善與權力牽制不足為違規行為的發生提供了機會,該“機會”在一定程度上增加了企業面臨的固有風險與控制風險[2]。財務違規行為會導致相關者利益受損,為保障投資者合法權益,隨著監管趨嚴和投資者保護制度的不斷優化完善,客觀上要求聘請獨立的第三方審計機構對上市公司的經營資料與財務信息進行審計以保護投資者利益。

根據現代風險導向審計理論,公司發生財務違規行為將會增加財務報表發生重大錯報的可能性,審計師面臨審計風險及發生審計失敗的可能性也隨之上升。已有研究表明,當審計師審計的業務出現審計失敗后,審計師的專業能力將受到質疑,個人職業聲譽下降,同時在以后年度的審計定價能力將被弱化[3]。基于對風險導向審計理論以及個人聲譽的考量,為了降低面臨的審計失敗風險水平,減少審計失敗事件以及“聲譽風險”事件的發生[4],審計師在面對較高審計風險業務時,將會選擇增加審計投入、提高審計費用、出具更多的非標準無保留審計意見[5]等風險應對措施以降低審計風險。審計師通過增加審計投入,執行更多的審計程序以盡可能地發現財務報表中可能存在的重大錯報和漏報,進而降低審計風險;基于風險溢價的考量,針對重大錯報風險比較高的企業,審計師將會索取更高的費用來進行風險補償,或者通過出具更多的非標準無保留審計意見為以后在面臨的訴訟案件時增強訴訟抗辯能力,減輕承擔的法律責任[6]。根據以上分析,提出假設1。

H1a:在其他條件相同的情況下,存在財務違規行為的公司,審計師將會增加審計投入。

H1b:在其他條件相同的情況下,存在財務違規行為的公司,審計師將會索取更高的審計費用。

H1c:在其他條件相同的情況下,存在財務違規行為的公司,審計師出具“非標”意見的可能性增加。

(二)企業生命周期對財務違規與審計師決策的調節作用

根據企業生命周期理論,企業處于不同的生命周期,企業財務違規行為發生的可能性呈現出顯著差異。處于成長期的企業,股權結構波動性大,大多表現為股權集中、一股獨大的治理結構,在該治理結構下易發生大股東利用絕對的控制權實施“隧道行為”,關聯方交易或內部交易等違規行為[7];同時,由于該階段企業的規模效應尚未形成,融資約束程度高,缺乏足夠的現金流導致無法獲取更多的投資機會,管理者為吸引廣大投資者對企業進行投資,在此動機下管理者產生了通過虛構利潤或粉飾報表等盈余手段進行財務違規的想法,加之內控不完善等治理因素更為違規行為的產生增加了“機會”[8]。當企業進入成熟期,兩權分離下的代理沖突凸顯:大股東利用手中控制權侵占中小股東利益的第一層代理問題出現,進而發生利益侵占、內部交易等違規行為;代理人與委托人兩者間目標函數不一致使機會主義、在職消費等行為頻現,代理人為隱藏個人的機會主義與在職消費行為進行一定程度的盈余操縱[9]。當企業進入衰退期,企業缺乏創新能力,技術、設備陳舊,組織結構臃腫且復雜,經營狀況日益惡化,相應的產品與服務處于更迭并逐漸被競爭者所取代,受到企業內部與外部各方面的威脅。處于該階段的企業,“組織惰性”現象較為嚴重,高管積極性下降,無心繼續經營;企業還出現僵化趨勢導致企業面臨重構風險[10-11];加之委托代理問題進一步加劇,管理者出于自身利益與職業防御的考量,既要防止企業破產給管理層自身帶來聲譽風險,又要防止企業面臨被強制退市的風險,在此情況下更有動機進行盈余操縱,從而做出有損于公司利益的行為,通過虛構利潤、虛假披露、內部交易等手段發生財務違規行為[12-13]。

現有研究發現,有違規行為的公司其信息披露質量不高,信息透明度也降低,當其財務違規程度較為嚴重時甚至會導致公司股價下跌、品牌受損、公司或管理層受到處罰等后果,進而影響股東及公司的利益。基于舞弊風險因子理論與生命周期理論,處于不同生命周期的企業其財務違規行為具有一定的差異性。股東為防止公司及個人的利益遭受重大損失,便產生了對外部審計的需求,通過聘請第三方審計機構對管理層或大股東的行為進行監督與約束。張利紅[14]研究表明,外部審計被廣泛當作有效的外部治理機制方式之一。同時,已有研究表明,發生財務違規的企業,其內部控制較差甚至出現內部控制運行失效,導致企業更易發生盈余管理行為,相應的財務信息質量更差,使得審計師在進行業務審計時面臨更多的審計風險,審計師為了維護自身免遭審計失敗的風險便會選擇相應的審計決策。基于以上分析,本文提出假設2。

H2:財務違規行為對于審計師決策的影響,會因公司處在不同的生命周期而存在差異。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選取了2008—2020年在滬深兩市上市的A股企業為研究對象,并對數據進行了以下處理:(1)剔除金融類、保險類的公司樣本;(2)剔除ST、ST、PT以及主要變量嚴重缺失的樣本;(3)剔除資產負債率數據異常的樣本;(4)對所有連續變量進行了1%的縮尾處理。

(二)變量選擇

1.被解釋變量

審計投入(Lainvest),借鑒Mao et al.[15]、翟勝寶等[6]的做法,以審計報告日與資產負債表日之間間隔天數的自然對數并取其滯后一期數值進行衡量。

審計費用(Lfee),借鑒伍利娜[16]的研究,取其滯后一期的年度審計費用的自然對數作為衡量指標。

審計意見(Lop),以上市公司滯后一期被出具的審計意見為依據,當上市公司的審計意見為“標準無保留意見”時賦值為0,否則為1。

2.解釋變量

財務違規(Fraud)。由于公司財務違規被發現的時間與實際違規時間存在差異,部分公司甚至出現同一違規事件涉及多個實際違規年份[17],因此本文對數據進行手工處理,若上市公司在當年違規或違規行為在以后年度被發現賦值為1,否則為0。

3.調節變量

企業生命周期。本文借鑒李云鶴等[18]的做法,選取銷售收入增長率、留存收益、資本支出和企業年齡四個指標,結合企業發展狀況,將指標進行三分位劃分并對其進行計分,最終算出綜合得分進而確定企業所處的生命周期(Life_style)。

4.控制變量

借鑒現有研究,本文在模型中加入企業規模(Size)、資產負債率(Lev)、代理成本(Agent)、總資產報酬率(Roa)、股權集中度(Top1)、董事會規模(Board)、事務所聲譽(Big4)、兩職合一(Both)、企業年齡(Age)變量作為控制變量,并進一步控制年度和行業固定效應的影響。

(三)模型設計

為檢驗H1a、H1b,構建多元回歸模型1和模型2:

四、實證分析

(一)描述性統計

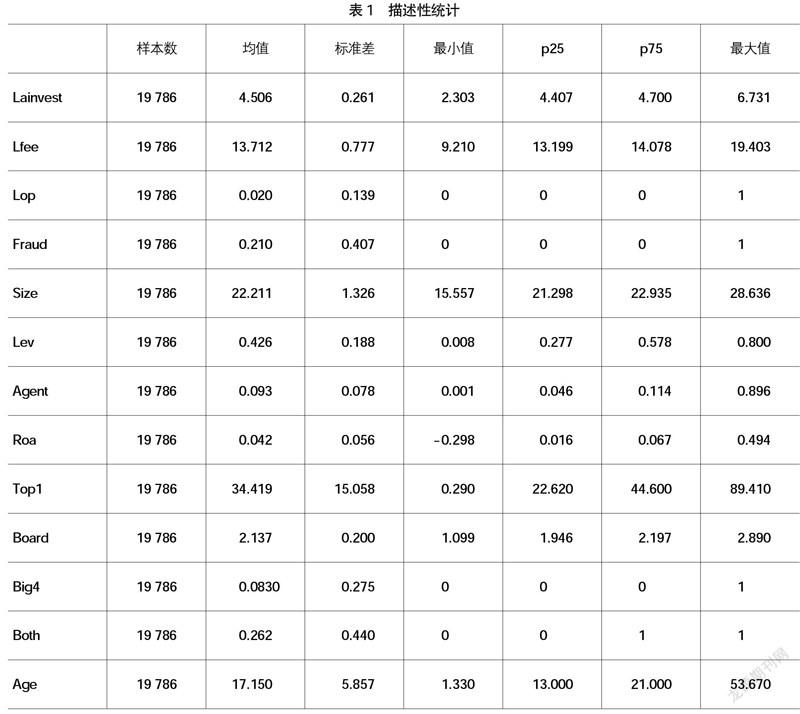

表1為描述性統計結果。審計投入(Lainvest)的均值為4.506,最小值為2.303,最大值為6.731,表明審計投入在不同行業不同企業之間存在一定程度的差異;審計費用(Lfee)的均值為13.712,最小值為9.210,最大值為19.403,該數據與已有研究基本一致,標準差為0.777,數據表明審計費用在不同行業與不同公司之間存在較大差異;審計意見(Lop)均值為0.020,表明只有2%的企業被出具了非標準無保留意見;財務違規(Fraud)的均值為0.210,表明有21%的企業存在財務違規行為;其他控制變量的描述性統計處于正常范圍。

(二)回歸分析

1.財務違規與審計師決策

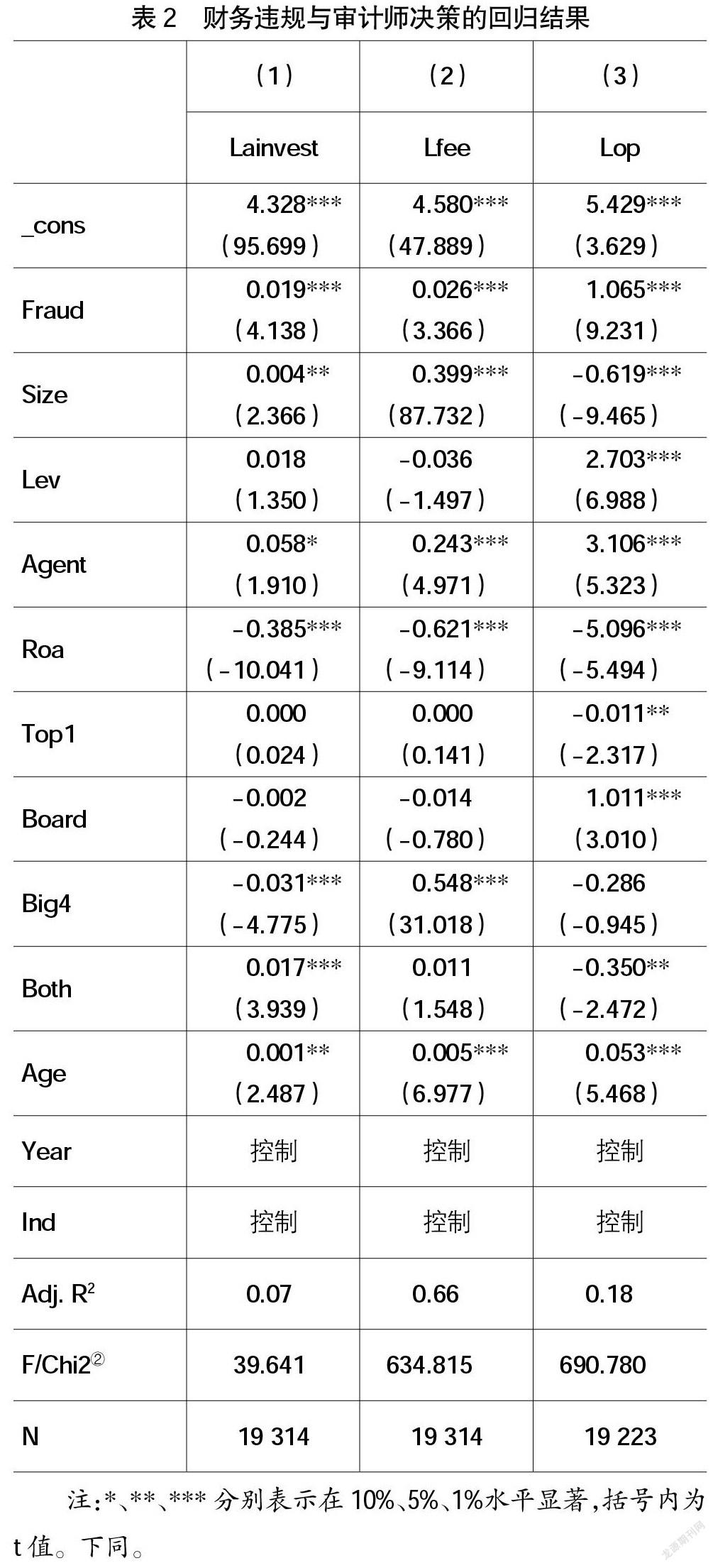

本文首先對財務違規與審計師決策之間的關系進行了檢驗,如表2所示,財務違規行為與審計投入的回歸系數為0.019,并在1%的水平上顯著正相關;財務違規與審計費用的回歸系數為0.026,并在1%的水平上顯著正相關;財務違規與審計意見的回歸系數為1.065,并在1%的水平上顯著正相關。回歸結果表明,財務違規與審計師決策之間具有顯著的正相關關系,即當企業發生財務違規行為時,審計師會選擇更為謹慎的審計決策——投入更多的審計資源、收取更高的審計費用以及出具“非標”審計意見。

在此基礎上,為了進一步研究當控制行業類別以及其他控制變量時,企業發生違規行為對審計投入、審計費用、審計意見的邊際效應,本文進行了邊際效應檢驗與邊際效應分析,結果如表3所示。當其他變量處于均值時,企業未發生財務違規行為對審計投入的邊際值為4.503,存在財務違規行為組產生的邊際效應值為4.522;未存在財務違規行為組對審計費用的邊際值為13.706,存在財務違規行為對審計費用的邊際值為13.732;未存在財務違規行為組對審計意見的邊際值為0.007,存在財務違規行為組對審計意見的邊際值為0.020。根據邊際效應檢驗顯示,與未違規行為的企業相比,發生財務違規的企業對審計投入、審計費用以及審計意見的邊際效應更高。

2.企業生命周期對財務違規與審計師決策的調節作用

為了對H2進行檢驗,本文將樣本分為成長組、成熟組與衰退組進行回歸分析,結果如表4(1)列—(3)列所示:在成長期,財務違規與審計投入的回歸系數為0.004,但不顯著;成熟期發生財務違規的企業與審計投入的回歸系數為0.027并在1%的水平顯著正相關;衰退期企業發生財務違規與審計投入的回歸系數為0.033且在1%的水平顯著正相關;為了分析生命周期對財務違規與審計投入之間的影響,本文對其進行似無相關(SUEST)的組間差異檢驗,結果顯示成長期與成熟期企業的經驗P值為0.058并在10%的水平顯著,結合其回歸系數的大小發現成熟期的企業發生的審計投入顯著大于成長期企業;成長期企業與衰退期企業的經驗P值為0.024并在5%的水平顯著,結果表明衰退期企業發生的審計投入高于成長期企業,成熟期企業與衰退期企業的經驗P值為0.033并在5%的水平顯著,結果表明衰退期企業發生的審計投入高于成熟期企業。(4)列—(6)列為企業生命周期對財務違規與審計費用影響的回歸結果。在成長期,財務違規與審計費用的回歸系數為0.006,但不顯著;成熟期發生財務違規的企業與審計費用的回歸系數為0.036并在1%的水平顯著正相關;衰退期企業發生財務違規與審計費用的回歸系數為0.049且在1%的水平顯著正相關。進一步說明生命周期對財務違規與審計投入之間的影響,本文對其進行似無相關(SUEST)的組間差異檢驗,結果顯示:成長期與成熟期企業的經驗P值為0.064并在10%的水平顯著,結合其回歸系數的大小表明成熟期的企業發生的審計投入顯著大于成長期企業;成長期企業與衰退期企業的經驗P值為0.009并在1%的水平顯著,結果表明衰退期企業發生的審計投入高于成長期企業,成熟期企業與衰退期企業的經驗P值為0.049并在5%的水平顯著,結果表明衰退期企業發生的審計投入高于成熟期企業。(7)列—(9)列為企業生命周期對財務違規與審計意見的回歸結果:在成長期,財務違規與審計意見的回歸系數為0.979且在1%的水平顯著;成熟期發生財務違規的企業與審計費用的回歸系數為0.981并在1%的水平顯著正相關;衰退期企業發生財務違規與審計費用的回歸系數為1.090且在1%的水平顯著正相關。進一步說明生命周期對財務違規與審計投入之間的影響,本文對其進行似無相關(SUEST)的組間差異檢驗,結果顯示:成長期與成熟期企業的經驗P值為0.058并在10%的水平顯著,結合其回歸系數的大小表明成熟期的企業發生的審計投入顯著大于成長期企業;成長期企業與衰退期企業的經驗P值為0.004并在1%的水平顯著,結果表明衰退期企業發生的審計投入高于成長期企業,成熟期企業與衰退期企業的經驗P值為0.070并在10%的水平顯著,結果表明衰退期企業發生的審計投入高于成熟期企業。結果表明H2得到驗證,財務違規對審計師決策影響會因企業處于不同的生命周期而有所差異。衰退期的企業發生財務違規時,審計師會采取更為保守的審計決策,首先在審計投入方面會投入更多的人力、物力、財力等資源對審計業務進行審計以減少發生審計失敗的風險;其次是成熟期的企業,最后是成長期的企業。該研究表明,審計師決策主要考慮“審計風險效應”,以符合現代風險導向審計的要求。

(三)穩健性與內生性檢驗

為確保本文探究的財務違規行為正向影響審計師決策的研究結論更加可靠,本文采用改變自變量的衡量方式進行穩健性檢驗,本文借鑒郭瑞娜等(2020)的研究,采用財務違規程度(Fraud1)作為財務違規的替換變量,具體衡量方式為上市公司當年被證監會披露的財務違規次數,回歸結果與前文基本一致;為緩解內生性問題對研究結論的干擾,本文采用工具變量法進行檢驗,參考已有研究(郭瑞娜等,2021),以同年度同行業其他公司上年平均財務違規程度(AVFD)為工具變量,進行2SLS回歸:第一階段,以上市企業上一年度是否存在財務違規行為(Fraud)作為因變量,對工具變量(AVFD)和控制變量進行Probit回歸;在第二階段中,用第一階段回歸得到的公司財務違規行為概率的擬合值代替AVFD作為解釋變量加入到主檢驗模型中,以檢驗財務違規行為對審計師決策的影響。結果表明在控制了內生性問題后,財務違規與行為與審計投入、審計費用以及審計意見的關系仍然成立③。

五、進一步分析

(一)內部控制的異質性分析

良好的內部控制可以保證企業的經營管理合法合規、財務報告信息的真實完整性;同時,內部控制作為一項有效治理機制,能產生良好的約束和監督效果,約束管理者的自利行為,進而在一定程度上抑制財務違規行為的發生。從審計師視角來看,企業的內部控制發揮了有效的約束后,在一定程度上可以限制機會主義動機以及減少違規行為的發生,使得審計師面臨報表方面的重大錯報風險水平和檢查風險。因此在前文的基礎上,本文將進一步考察企業的內部控制質量是否可以調節財務違規與審計師決策的影響關系,通過構建交互項ICQ×Fraud,檢驗內部控制對財務違規與審計師決策的交互效應。結果表明內部控制在財務違規與審計投入、審計費用與審計意見的關系中發揮調節作用,減少審計投入與審計費用的發生以及更少地出具非標審計意見④。

(二)法治環境的差異性分析

樊綱等(2011)指出,各地區發展水平存在較大差異,因而不同地區在金融發展與法制化建設等多方面存在差異。良好的法制建設有效制約了各部門之間的權力劃分,減少了利益侵占問題的發生,有效約束了公司股東和經理人出于自利行為所發生的違規行為,相應的監督體系與信息披露制度緩解了信息不對稱所產生的違規行為。為驗證法制環境在財務違規與審計師決策之間發揮的調節效應,本文借鑒孫德芝等(2018)的研究,采用市場化指數中市場中介組織的發育和法律制度環境評分作為法制環境的替代變量,法制環境評分高于同行業同年度其他地區的評分的中位數時則定義為高法制環境地區,否則為低法制環境地區,進行分組回歸以及組間系數差異檢驗。回歸結果表明在高法制地區組發生的審計投入、審計費用以及出具非標審計意見的概率低于法制水平欠缺的地區⑤。

六、結論與啟示

本文以2008—2020年滬深兩市的上市公司為研究樣本,對財務違規與審計師決策之間的影響關系與作用路徑進行檢驗,結果表明:(1)財務違規行為對審計師決策具有顯著的正向影響。發生財務違規的企業,其在財務報表發生重大錯報的可能性增加,審計師為了降低審計風險,審計師會發生更多的審計投入、索要更高的審計費用,更可能出具“非標”審計意見。(2)財務違規對審計師決策影響會因企業處于不同的生命周期而有所差異。衰退期的企業發生財務違規時,審計師會采取更為保守的審計決策,首先在審計投入方面會投入更多的人力、物力、財力等資源對審計業務進行審計以減少發生審計失敗的風險;其次是成熟期的企業,最后是成長期的企業。審計師決策主要考慮“審計風險效應”,以符合現代風險導向審計的要求。(3)內部控制和法治水平均能在一定程度上對公司股東與管理層的自利行為進行約束,減少財務違規行為的發生,進而會對審計師決策產生影響。

基于上述結論,本文認為:(1)企業應加強公司治理,在內部控制和風險管理方面構建有效的監督體系,從公司治理方面減少財務違規行為發生的可能性。(2)會計師事務所應有效發揮外部審計的獨立性功能,當好外部監督的“守門員”。事務所在進行審計業務時應充分開展風險導向審計程序,對被審計單位的財務狀況、內部控制、風險管控等進行全面的了解與評估,進而決定其所執行的審計程序是否需要進行優化與完善,進而提高審計質量,從第三方角度對企業進行嚴格監督,進而減少企業發生違規的機會。(3)構建有效的監管系統并不斷提升法治水平,適時監控企業可能發生的違規行為,進而推動資本市場制度改革和投資者保護制度的優化完善。

【參考文獻】

[1] 吳國萍,馬施.上市公司財務壓力與信息披露違規實證研究[J].財經理論與實踐,2010,31(2):59-63.

[2] 劉文宇.上市公司披露違規行為、公司績效與財務風險的相關性研究——來自中國上市公司的經驗證據[J].會計之友,2013(5):80-82.

[3] 范經華,張雅曼,劉啟亮.內部控制、審計師行業專長、應計與真實盈余管理[J].會計研究,2013(4):81-88,96.

[4] 朱榮,李霞.家族企業職業經理人與審計費用:代理成本效應與聲譽效應的雙重檢驗[J].審計與經濟研究,2020,35(4):38-46.

[5] SUSANTO Y K,PRADIPTA A.Corporate governance and audit decision making[J].Corporate Ownership & Control,2017,15(1-2):381-386.

[6] 翟勝寶,許浩然,劉耀淞,等.控股股東股權質押與審計師風險應對[J].管理世界,2017(10):51-65.

[7] ORAKA A O,EGBUNIKE F C,et al.Corporate fraud and performance of micro finance banks in Nigeria[J].NG-Journal of Social Development,2016,5(4):190-210.

[8] 曹海敏,張曉茜.控股股東股權質押與公司業績關系研究——基于企業生命周期視角[J].會計之友,2021(20):56-62.

[9] 朱愛萍,韓翔,胡展碩.高管薪酬粘性、企業生命周期與創新投資——基于創業板上市公司的經驗數據[J].會計之友,2021(9):84-90.

[10] 劉開瑞,葉展.商業信用、企業生命周期與融資約束[J].會計之友,2020(19):35-42.

[11] 王進朝,張永仙.企業生命周期、內部控制質量與財務風險[J].會計之友,2020(19):87-94.

[12] RICHARDSON S.Over-investment of free cash flow[J].Review of Accounting Studies,2006,11(2):159-189.

[13] 陳海燕,章文文,楊樂.稅收規避、生命周期與風險承擔[J].會計之友,2021(20):129-137.

[14] 張利紅.代理成本與外部審計:理論分析與經驗證據[J].財會通訊,2013(12):21-25,129.

[15] MAO M Q,YU Y.Analysts' cash flow forecasts,audit effort,and audit opinions on internal control[J].Journal of Business Finance & Accounting,2015,42(5-6):635-664.

[16] 伍利娜.盈余管理對審計費用影響分析——來自中國上市公司首次審計費用披露的證據[J].會計研究,2003(12):39-44.

[17] 王兵,何依,呂夢.CFO薪酬溢價和公司財務違規[J].審計研究,2019(2):73-81.

[18] 李云鶴,李湛,唐松蓮.企業生命周期、公司治理與公司資本配置效率[J].南開管理評論,2011,14(3):110-121.