一副對聯激起莘莘學子返鄉創業情懷

馮創志 譚國鋒

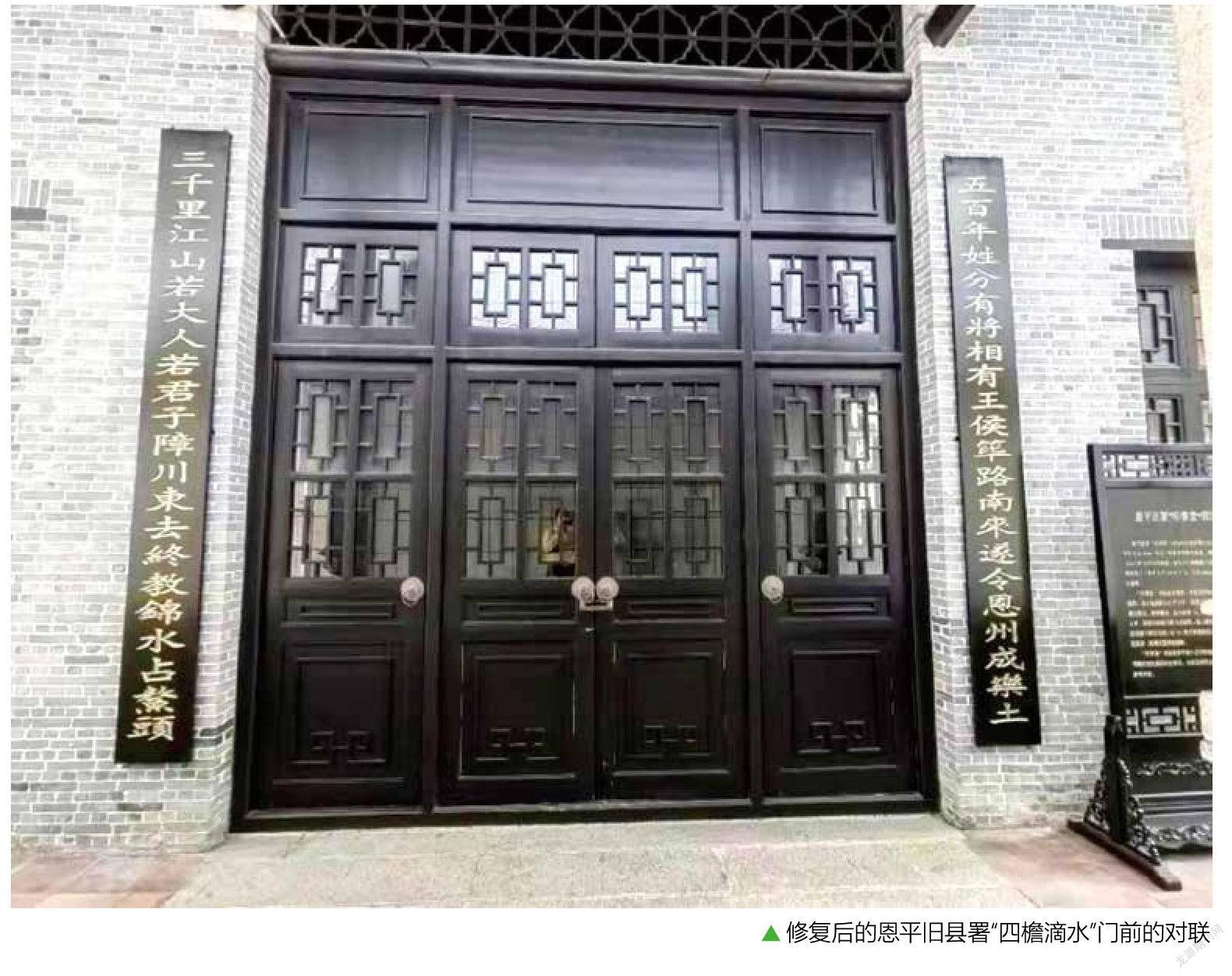

今年春恩平市首次召開返鄉大學生交流座談會已過多天了,然而參會的32名恩籍優秀學子卻意猶未盡。他們對筆者說,恩平市委書記黎沛榮引用500年前刻于恩平縣舊縣署門前的一副對聯,啟發莘莘學子返鄉創業的話激起他們滿腔熱血,久久不能忘懷。故事十分有趣。這副對聯是這樣的:

五百年姓分,有將相,有王侯,篳路南來,遂令恩州成樂土;

三千里江山,若大人,若君子,障川東去,終教錦水占鰲頭。

恩平夫子云,“姓”是指姓氏,“分”是指輩分。舊聯是清人寫的,“五百年”是自明代成化年間算起。“篳路”即“篳路藍縷”,意為艱苦創業。“障川”典出韓愈《遇學解》:“障百川而東之,回狂瀾于既倒。”(能讓百川改道,能讓狂瀾遇挫而回頭,說的是地位之重要。)“終教”是說就算今日一時不能占鰲頭,以后也必然會占。

筆者知道,元末明初,恩平地域甚多瑤民,漢人甚少。上聯說的是中原世家大族的后裔在明以后陸續遷居恩州(陽江及恩平),一代又一代生生不息的艱苦創業,才使得這片草萊之地成了人間樂土。宋至明初,恩平這地域因為生民太少,所以一直被撤縣了,合并入了陽江縣。到了明代陶魯時,因人口漸多,才又割陽江、新興、新會三縣之地重建恩平縣。其時全縣戶籍人口還不如如今一個村委會的人口多。

下聯用恩平境內的大人山、君子山、錦江(錦水)、鰲峰山來對應上聯的百姓、家園,蘊含著雄心壯志和自豪。聯語說這些山雖然不大為人知,但它們的地位非常重要,像大人物和君子那樣,能讓百川(流水)乖乖地聽指揮東流入海。這錦江(錦水)流經鰲峰,滔滔不息,生機勃勃,預示和激勵著生活在這土地上的人持之以恒地奮斗,終將達到輝煌的境界并得到舉世公認(總有一天獨占鰲頭)。一百年前恩平出了個飛機設計者制造師馮如,功成后堅拒美國重金聘請,毅然帶著飛機回中國支持孫中山辛亥革命,被譽為中國航空之父,為中華民族作出卓越貢獻。恩平建縣有1800多年,是廣東省建縣時間最長的20個縣之一。站在歷史的卷軸上,她是文化積淀豐富的千年古邑;站在新時代的發展大潮中,她是“雙區”和“兩個合作區”連接粵西地區及輻射大西南的門戶。在新的發展機遇面前,更需要傳承發揚艱苦創業精神,不懈奮斗的勇氣和智慧。

人所共知,新中國成立以來,尤其改革開放以來,在黨的領導下,恩平發展有過輝煌歷史,但也遭遇過令人心痛的曲折。由于種種原因,與江門各縣相比,恩平不少地方落后了,以至一些恩平籍莘莘學子學業雖成卻不愿返鄉貢獻青春。作為2020年底從外地調入恩平出任市委書記的黎沛榮,看在眼里,急在心頭。除了動員各級干部大力重用人才外,他與市委市政府研究出臺了深入實施“人才倍增”工程。恩平市實施人才強市“新四十條”等相關政策,大力引進頂尖人才、博士和博士后人才,對符合條件的到恩平就業創業的全日制碩士和本科(含國、境外)畢業生給予住房和生活補貼。好政策引發良好效應,短短幾年,恩平市集聚優秀人才,副高(碩士)以上人才從394名增加到1096名。

黎沛榮決心抓住春節前后學子們返鄉時機,通過相關部門物色了32名恩籍優秀學子,主持召開一次別開生面座談會。謂之“別開生面”,他不但請返鄉創業成功的大學生引身介紹,而且請來恩平籍今在北京,中國工程院院士、飛行器導航控制專家馮培德視頻講話。馮培德寄語大學生,應珍惜當下,接好新時代的接力棒,以馮如為榜樣,把學業變成建設家鄉,改變落后,實現中國夢的具體措施與力量。

座談會上,黎沛榮讀出500年前刻于恩平縣舊縣署門前的這一副對聯,用以勉勵學子們學前人的敢于去開拓新天地,愿意艱苦創業,更不要怕艱苦,以后要努力學習和工作。他說,“我們的前輩先賢曾在恩平這片熱土上創造過輝煌的業績,現在歷史的‘接力棒傳到我們的手上,如果我們不能自我革命、自我加壓、自我突破,翻山越嶺、爬坡過坎、全力追趕,恩平將被深度虹吸、進一步拋離、進一步邊緣化。”他當場發出“恩平發展,希望有你”的呼喚。座談會似一石激起千重浪,在恩平籍學子中引發連連反響。

黎沛榮在電話里對筆者說,這副500年對聯,古人尚且認識恩平是個好地方,今在黨和政府領導下,全市人民團結奮斗,一定能令恩平大地春花盛發,百業興旺。沒有理由對家鄉悲觀。

當天,這些學子們還實地參觀了恩平市新博物館,從豐富的文物和陳列中感受歷史沉淀和文化滋養;走進簕菜文化創意園,從學長創業故事中真實了解恩平干事創業的良好氛圍;深入艾普升企業智能裝備車間,沉浸式探尋恩平未來產業高質量發展的脈動。身為土生土長的恩平人,學子周耀明感恩家鄉的栽培,更希望回報桑梓,“家鄉培育了我們,我們也有責任回到家鄉,讓家鄉變得更好。”作為中國傳媒大學廣播電視專業的研究生,任觀蓮時常思考如何用好自身專業知識,助力家鄉文化產業發展。“沒有家鄉的培養就不會有今天的我。”任觀蓮表示,“希望在不久的將來,我能為家鄉的建設貢獻出自己的力量,講好恩平故事。”36B10CC3-0B47-4263-91F0-FC8CFF10E162