微博之路

□ 陳國權 張渝

互聯網是一個充分競爭的領域,產品的生命周期短,迭代迅速;你方唱罷我登場,各領風騷兩三年,很多互聯網產品一旦在競爭中落敗,就會慢慢地消逝在時間之河里。但微博有過幾次似乎注定就要失敗的“戰爭”,甚至已經失敗,但都奇跡般地轉敗為勝。微博的故事轉折頗多,不經意間就有個“包袱”,讓人好奇這樣曲折的發展歷程,蘊含著怎樣的競爭密匙。

一、從飯否網到新浪微博

從2007年開始,一批國內的創業者開始注意到推特的模式;2009年前,相繼誕生了飯否、嘰歪、嘀咕、做啥等模仿推特模式的互聯網產品。

最早進行創造性模仿的是飯否網,2007年5月由現在美團網的創始人王興創辦。飯否,就是吃飯了沒有,打招呼的話,這顯然表明了飯否網一開始的社交特性。新的產品形態、新的運營模式,飯否一上線就受到了熱烈追捧,2009年上半年,飯否的用戶數從三十萬增加到一百萬。

推特以及微博類產品的傳播特性就是“分布式社交化,去中心化平臺”,典型的升級版大眾傳播模式,特別適合中心化的信息傳播,用戶數量的增加,將極大地放大其媒體屬性,但顯然,第一代微博產品還沒有做好迎接其媒體屬性放大帶來的輿論效應的準備。這樣的矛盾帶來的危機顯而易見,后果也是致命的。王興曾說:“我是把飯否當通訊來做的,但是,因為微博半公開的特點,所以它會呈現出媒體屬性,這是我始料不及的。”同樣,飯否一位離職員工的留言也揭示了其失敗原因——“對于從網絡工具轉變為媒體工具的過程,我們沒有意識到飯否應該承擔的責任”。

過分強調這些產品的互聯網屬性或者社交屬性,忽略媒體屬性,就難以駕馭產品中的內容走向,導致這些互聯網產品媒體責任缺失。在一次兩次的重大輿論事件中,第一代微博產品的輿論場顯示出失控的狀態,對整個社會的輿論生態造成較大沖擊,2009年8月11日,代表性產品飯否網宣布暫時關閉,其復出已是505天之后。

花開兩朵,各表一枝。新浪微博早早推出了內部上線的一個社交網站——“新浪朋友”,然而當時互聯網上已經有相對成熟的社交網站,如人人網、開心網等,并已形成了穩定的用戶群。“新浪朋友”若想以相同模式跑馬圈地顯然已經很難。“新浪朋友”將其功能一改再改,最終改到將類似Facebook中mini-feed(迷你反饋)功能單獨拿出來傳遞動態消息,此時,這一類型已經非常接近現在微博的形態。

2009年8月28日,新浪微博正式上線公測。當時的人們誰也沒有想到,以后的某一天,新浪微博改名成“微博”,成了這個產品形態的代名詞。

與飯否相比,新浪顯然更懂媒體。新浪微博吸取了飯否失敗的經驗,從一開始就意識到做微博的關鍵問題就在于一套恰當的審核機制。這套審核機制不僅要滿足互聯網信息安全規則和媒體責任的需要,同時又不能讓使用者產生抵觸心理。具有深厚媒體基因、豐富媒體運作經驗的新浪對此相對駕輕就熟。

新浪微博初期媒體思路的顯性表象就是“中心化”,新浪微博原總編輯陳彤回憶,早在博客時代,新浪就開始實施以名人帶動博客的策略。當時,徐靜蕾、韓寒等一批名人先后在新浪網開博客,這是用戶自制內容(UGC)的早期嘗試,UGC模式彌補了此前門戶網站內容生產能力的不足,實際上是新浪等新聞門戶網站內容的第一次成功轉型。

2009年8月新浪開始大規模內測微博時,陳彤就采取了類似的推廣策略,即主動邀請明星和各行業的名人開通微博,并讓他們實名認證。

新浪采編部門的1千多人,都投入到“拉客加V”的戰略活動中。當時,確定的標準是:“有影響力的人都要拉過來,媒體人都要拉過來。”要讓有影響力的人,也就是我們常說的“意見領袖”都愿意在新浪微博中進行表達和分享。

二、“先發制人”的新浪與“后發制人”的騰訊

新浪微博的最強勁對手是騰訊微博,2010年5月1日,騰訊微博開放用戶邀請注冊,開始投入巨大的資源和資金全力推廣。

按照以往騰訊“后發制人”無往不利的經驗,這又是一場騰訊必將勝利的戰爭。它擁有QQ這樣能夠大規模導流的應用,旗下還有QQ空間、滔滔等類微博產品的“護城河”。而且,騰訊一直試圖用差異化的方式來做微博,也就是給騰訊微博注入了更多的社交因素。

但是,8個多月的時間差,對于迭代迅速的互聯網產品而言是巨大的,在大V機制逐漸形成過程中,新浪微博領先同類競爭對手的不止是八個月時間就能夠趕上的。正如微博總編輯陳麗娜所說:“微博是有門檻的,用戶在原有社交平臺上已經沉淀了自己的社交關系和社交資產,所以遷移成本會很高,用戶一般不會輕易遷移。”

新浪微博在善于“后發制人”的騰訊面前沒有落敗的主觀原因在于其戰略方向的穩定。新浪調動了自身全部資源和力量都砸在了微博上。新浪明確自身優勢就是媒體基因,而“媒體+社交”又是當時門戶網站紛紛轉型的大方向,因此,無論如何也要抓住這個機會,實現門戶網站向社交媒體的成功轉型。

另外,新浪利用博客時代的名人資源以及各領域資深人士迅速建立起來的“信息源”是成功關鍵,也是其媒體基因所在。微博從根本上改變了用戶獲取信息的方式,微博更及時、更深、更交互,而且這種話語影響力帶來的成就感讓各領域專業人士沉迷其中,更愿意在微博平臺表達。媒體屬性作為排頭兵,加上名人效應和“破圈”效應,新浪微博的優勢已然十分明顯。

2014年3月27日,新浪微博更名為“微博”,并于一個月后在美國納斯達克正式掛牌上市。其他幾個互聯網巨頭的微博產品,不是退出市場就是轉移陣地。2014年11月,網易微博宣布正式關閉,將用戶遷移到新產品LOFTER上。搜狐微博也在2014年底被逐漸放棄,搜狐將戰略重點調整到一個新社交產品“狐友”App上。而騰訊微博在維持運營近十年之后,在2020年9月28日也徹底停止運營,宣告了這場十年的微博之戰落幕。

三、微信的異軍突起與微博的差異化轉型

2011年1月21日,騰訊推出了微信,2012年3月,微信用戶突破1億,2013年1月15日宣布已擁有3億多用戶。兩年時間,如此驚人的增長速度令人側目,也令各類競爭者擔憂。

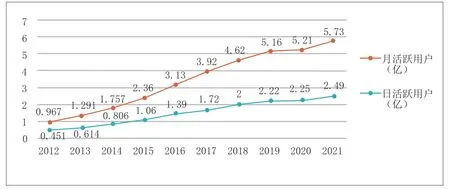

一方面,微信高歌猛進;2012年8月,微信還開通了微信公眾平臺,擁有了鮮明的媒體屬性,藉此微信開始從通訊工具轉變為真正的社交媒體平臺;另一方面,新浪微博商業變現遇到困難,新浪2012年年報顯示,新浪微博注冊用戶超過5億,日活躍用戶數為4620萬;雖然當年投入了1.6億美元的資金,但營收卻只有6600萬美元。

2013年,新浪微博的用戶規模和使用時長均出現大幅下降。2013年底,新浪微博的用戶規模為2.81億,而后來居上的微信用戶數已經突破3.35億。因為迭代產品的出現,互聯網產品一旦用戶規模出現下降趨勢就很難扭轉,微博這回看似也逃脫不了這個“魔咒”。

背水一戰,微博轉型,以差異化發展,逃脫“魔咒”。

首先是差異定位,堅持原有媒體定位不動搖。新浪將幾乎所有的資源都投入到微博業務中,繼續堅持走“媒體+社交”的路線。重要的是媒體,繼續強調弱關系鏈,而不是去競爭微信的優勢領域——熟人社交。使之形成了和微信之間的產品差異性,也避免了再次陷入和微信的正面競爭。

微信是社交網絡,微博是公開的社交媒體。微博是一種基于弱關系的社交媒體工具,是一種擴散式的傳播方式,傳播對象更為廣泛,而微信是一種對等的網絡,在雙向互動中以強關系為基礎,具有一定的私密性。微信強調用戶的互動深度,而微博更側重傳播的廣度。

新浪微博總編輯陳麗娜打了個比喻:“微信像茶樓,微博更像廣場。用戶在使用兩款產品時,對信息的獲取訴求是不一樣的。微博獲取信息的渠道和種類更加開放、多元,我們可以通過各類賬號獲取各式各樣的信息,能夠和明星名人、大V以及其他人進行交流互動。而微信相對封閉,存在固定的圈子,難以突破圈層限制。”

就這樣,“兩微一端”中的“兩微”就此在各自領域站穩了腳,這兩個社交媒體平臺成為大眾獲取信息的重要渠道,二者各有優勢,相輔相成,滿足了用戶各種不同類型的需求。

其次是技術的轉型,從信息流到算法推薦。針對微博的弱關系鏈生態結構,“陌生人”信息量太大,想關注的人、想看到的信息找不到,算法推薦幫助微博實現了弱關系鏈傳播產品的精準人找信息、信息獲人,能夠讓微博用戶輕松獲得自己喜歡看的信息,基于用戶的人口統計學特點、社交關系、興趣和行為進行針對個人的營銷和鎖定目標受眾,從而使客戶在微博平臺上的營銷活動具有更高的精準度、活躍度和推廣效率。解決了信息超載問題,降低了用戶信息獲取成本,實現了大眾傳播模式的精準化。而這樣的轉型,使微博不僅具有吸引用戶的精準內容,也極大提高了其核心的品牌廣告營銷效率。

第三是開發新功能,熱搜成“吸睛”亮點。2014年左右,微博熱搜還僅僅只是新浪微博的一個內部運營工具,如今是微博上最熱門的資訊。它通過計算內容的熱度排名生成,短時間內,最新且用戶最關注的問題會被排在前列。微博熱搜用戶近1億,熱搜榜每分鐘更新一次,按照一定時間內的搜索量排序,內容涉及眾多領域,同一個時間段的熱搜類型多元、涉及面很廣,能夠實時了解大家正在搜的熱點資訊,順應碎片化閱讀模式,成為用戶獲取新聞資訊的便捷窗口,在這個信息過載的時代,熱搜的出現某種程度上讓人們以最快速度了解什么是最值得和最應該關注的議題,也直接反映了受眾對新聞的關注度和態度,由此也成為議程設置的典型樣本,成為輿論格局中的重要一環。

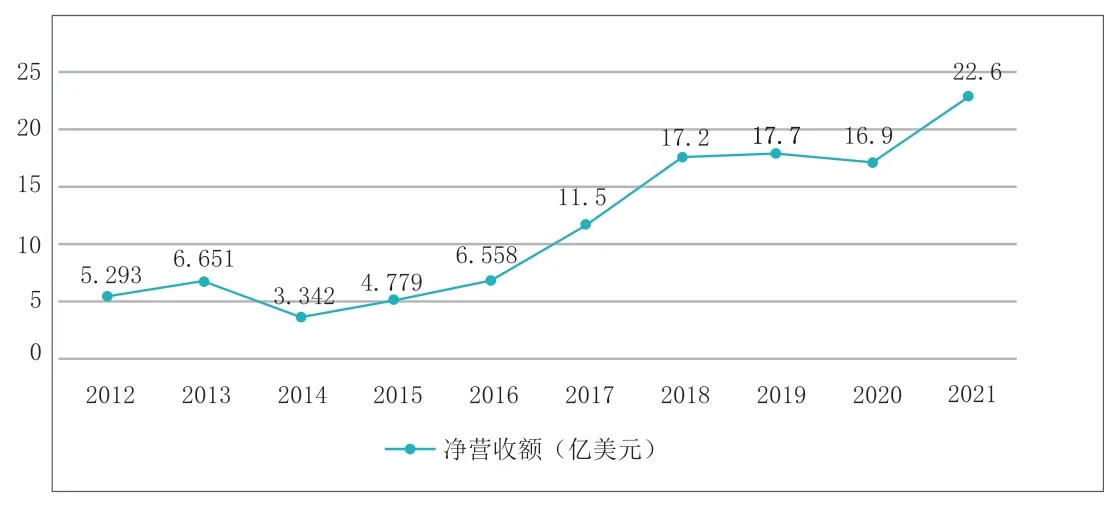

2012-2021年新浪微博凈營收額

微博熱搜是新浪微博最“吸睛”的亮點之一,對于部分人來說,每天必須做的事就是要瀏覽一遍熱搜,以至于逐漸形成了對熱搜的依賴。

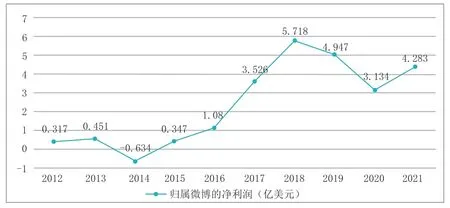

在轉型的組合拳打法下,2015年開始,微博已然重拾升勢,最近幾年,更是在每年的年報中有亮眼表現。2021年12月,微博的月活躍用戶達5.73億,平均日活躍用戶為2.49億。2021年全年凈營收22.6億美元,折合人民幣143.96億元。較2020年增長34%。2021年全年運營利潤為6.974億美元,折合人民幣44.42億元。

當然,轉型也導致微博的內容生態逐漸發生質的變化。在這個分布式、去中心化的平臺上,媒體人、媒體賬號、各領域名人等逐漸成為話語者,更多的用戶已經從樂于發言變成了喜歡只是游逛的“打醬油”者。大眾傳播工具的特征更加清晰。

2012-2021年歸屬新浪微博的凈利潤

2012-2021年新浪微博用戶活躍情況

四、秉持媒體價值觀,互聯網產品媒體化的未來

習近平總書記說:“要管好用好商業化、社會化的互聯網平臺。要依法加強新興媒體管理,使我們的網絡空間更加清朗。”對于所有擁有媒體屬性的互聯網產品而言,在擁有媒體競爭優勢的同時,也肩負著沉甸甸的社會責任。

微博的發展充分說明了這一點。就在微博以“熱搜”等新功能促進轉型時同樣也帶來新陣痛。

隨著微博影響力越來越大,其負面效應也被擴大。由于互聯網上的消息魚龍混雜、真假難辨,如果不對熱搜和相關信息加以監管,就會擴大謠言和劣質信息的影響力。例如在新冠疫情期間,謠言滿天飛,給社會治理造成不少困擾。另外,近年來反轉新聞頻發,只言片語和不完整的“真相”造成的網絡暴力現象屢屢發生。

熱搜向用戶推薦搜索量最大或大部分用戶偏好的新聞,導致用戶獲得的信息具有高度同質化。人們往往不易看到與自己相左的意見,固化已有觀念。再加上鋪墊效果影響與熱搜碎片化、娛樂化、膚淺化的特點,受眾容易形成刻板印象與片面觀點。一些社會學家普遍認為,熱搜以及推薦算法會阻礙人們對真實世界的認知,并將其稱為“過濾氣泡”“信息繭房”。熱搜等營造的輿論“擬態環境”,通過提供信息和安排相關的議題,左右人們關注某些事實和意見,這些,都是熱搜產品的負面效應。

面對新的問題,微博對熱搜進行了大幅整改,整改后熱搜增添了置頂熱搜功能及新時代熱搜板塊,積極引導輿論,弘揚社會正能量;針對謠言問題,微博平臺做了如下處理:涉及重大社會負面新聞、突發性應急事件,以官方媒體報道為準;被政府部門、權威媒體確認為謠言或者嚴重不實信息的上榜內容,將做立即下榜處理。

陳麗娜說:“熱搜必須是有價值觀的。”比如,針對飯圈亂象,微博出臺的具體措施有:同一社會負面事件,依據媒體、政務主持參與情況和事件性質程度,采取分半限位措施;或者同一明星的娛樂話題,在榜單前列只保留一條,超過一條時及時調控位置;同時,對榜單前列明星娛樂類話題總數也進行適度調控;上榜話題的落地頁一旦出現較多引戰互撕、宣揚抵制、攻擊謾罵或者明顯違背公序良俗的內容時,將及時進行調控。

調整算法機制,也是微博對其媒體化負面效應的改進。比如微博的評論展示算法,點贊數最高的評論會置頂;但是在實際應用中,那些情緒化、偏激的評論總是更受歡迎,而這些評論的態度又反過來影響其他用戶的認知。因此,算法規則中必須設立向有價值信息傾斜和屏蔽有害信息的機制,將官方聲明置頂,被證明為謠言的信息應該添加標簽并被限制轉發,重大新聞出現在“發現”入口等,也就是“讓算法也有價值觀”。

“讓算法也有價值觀”,已不僅僅是互聯網平臺的自省,也是全社會對其的要求。國家互聯網信息辦公室發布的《互聯網信息服務算法推薦管理規定》于2022年3月1日起施行,其中對具有輿論屬性或社會動員能力的算法推薦服務提供者進行重點規制,強調算法推薦服務提供者應當堅持主流價值導向,優化算法推薦服務機制,積極傳播正能量,促進算法應用向上向善。建立完善人工干預和用戶自主選擇機制,在首頁首屏、熱搜、精選、榜單類、彈窗等重點環節積極呈現符合主流價值導向的信息內容。

能力越大,責任也越大。新浪微博的競爭優勢、成功之道、未來之路正體現于新聞屬性的正確發揮、輿論動員功能的不斷完善,以及對媒體社會責任的堅守。新浪微博如此,其他所有具有新聞屬性和輿論動員功能的互聯網平臺企業也是如此。(本文數據來源:微博年報)

[1]榮振環.微博鼻祖飯否為何成為先烈?[J].經理人.2013(09):74-76+18.

[2]吳曉波.騰訊傳:1998—2016:中國互聯網公司進化論[M].杭州:浙江大學出版社,2017:272-275.

[3]北京日報.騰訊微博將于9月28日停止運營十年微博之戰正式落幕.http://bj.people.com.cn/n2/2020/0907/c82839-34275397.html.2020.09.07

[4] 陸高峰.從微博到微信[J].青年記者,2013(02下):95.

[5]習近平談治國理政(第三卷)[M].北京:外文出版社,2020:318.