核電廠輻射控制區出入監測系統的改進優化

傅燦

(中廣核惠州核電有限公司,廣東 惠州,516338)

核電廠控制區出入輻射監測系統(KZC系統)具有個人劑量監測和管理、表面污染監測和保衛邊界輻射監測等功能。個人劑量監測和管理包括控制區人員授權管理、個人劑量內外照射監測、電子劑量計監測和劑量管控等功能,保證個人劑量符合限值要求,便于實施最優化管理;表面污染監測用于對離開控制區工作人員衣物、體表、小物品進行污染檢查,防止污染擴散;設置于電廠實體保衛邊界的行人/車輛γ輻射監測設備監測進出核電廠的行人/車輛的輻射水平,防止放射性物質未經許可進入和被帶出核電廠[1]。

隨著核電廠運行經驗的積累,以及探測技術和信息技術的發展,KZC系統也存在一些優化改進的空間。

1 優化系統網絡架構,提升污染管控水平

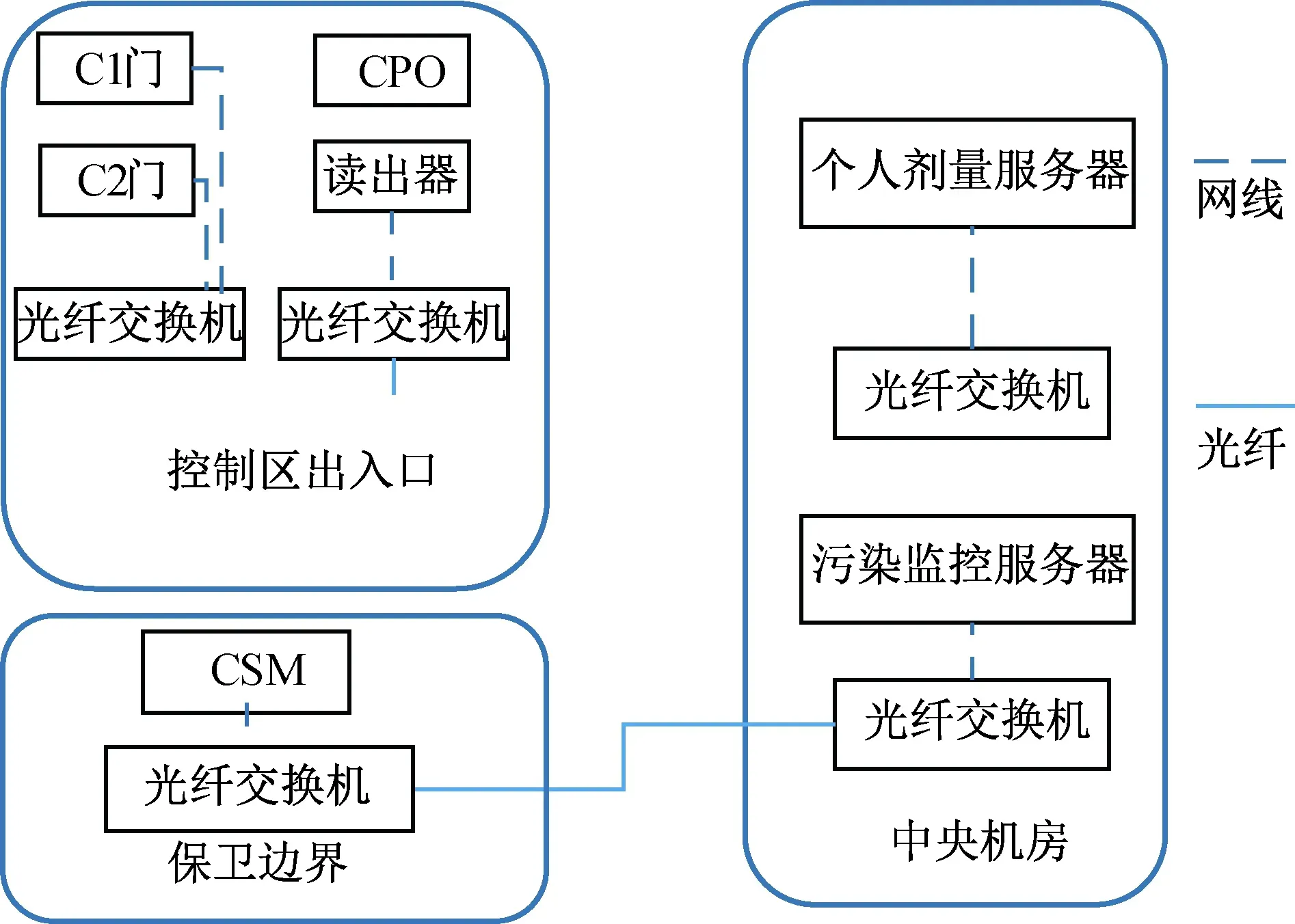

目前KZC系統設計中有兩套獨立的網絡:一是個人劑量的監測網絡,由電子劑量計讀出器組網連接至中央服務器;二是人員/車輛輻射監測儀(CSM)組網實現遠程監控。表面污染監測設備包括C1型全身污染監測儀(C1門)、C2型全身污染監測儀(C2門)和小物品污染監測儀(CPO),均只能“就地”使用。現有KZC系統設計的網絡架構示于圖1。

圖1 現有KZC系統設計網絡架構

表面污染監測設備(C1/C2/CPO)在日常監測過程中,如果人員沾污報警或者設備故障報警,只有就地的聲響報警,需要通過工作人員的主動報告或者輻射防護和運維人員巡檢發現,缺少遠程污染監控,造成輻射防護人員無法及時響應和干預,存在無法第一時間鎖定污染源防止污染擴散、部分工作人員在報警后自行處理污染、維修人員無法及時掌握設備狀態等問題。

針對以上存在的不足,可以利用已有的個人劑量網絡光纖增加交換機,實現表面污染監測設備的聯網,并在輻射防護工程師辦公室、現場值班室、運維辦公室等增加工作站,實現遠程污染監控,以加強輻射防護工作行為管理,提高機組污染管控的能力。改進優化后的網絡架構示于圖2。

圖2 優化后的KZC系統網絡架構

2 基于清潔控制區管理模式,優化污染監控屏障

核電廠一般將整個輻射控制區作為污染區,人員進入需要更換控制區專用工作服。國內三代核電EPR機組中開始采用清潔控制區的管理模式,在控制區中進行污染分級,一般劃分為清潔區和污染區。人員進入清潔區域無需更換工作服,進入污染區按要求穿戴紙衣和其他防護用品[2]。清潔控制區的管理模式提升了進入控制區的通行效率,減少了放射性廢物的產生,體現了卓越的輻射防護管理水平,部分在運二代機組和在建三代機組也都在積極探索建立清潔控制區。

清潔控制區對污染監測的要求也大大提高。與傳統核電站在控制區出入口設置C1門測量γ污染、C2門測量β污染的方式不同,采用清潔控制區模式的核電站,C1門通常設置在反應堆廠房氣閘門出入口測量β污染,C2門設置在控制區出入口測量α和β污染。清潔控制區對污染管理的要求更高,因此要求C1/C2門必須有更高的探測效率等[2]。同時,為了防止污染擴散,對出污染工作區和場所的污染監測也有更高的要求[2-3]。

基于清潔控制區模式對污染監測設備提出的要求,需進一步優化污染監控的屏障的設計,提升設備污染監測水平。

污染監控的第一道屏障為污染區邊界的監測,考慮到污染區的劃分,一般分為永久污染區和因檢修等作業產生的臨時污染區。

(1)對于污染比較嚴重的永久污染區,如反應堆廠房、地坑較多的廠房,設置C1門。傳統的固定式C1門一般體積較大,考慮到廠房布置空間受限,需進一步研制小體積的C1門或者移動式C1門。

(2)對于污染工作區的邊界,傳統模式一般采用便攜式β污染監測儀進行測量,缺點是手動測量的時間太長,且部分污染工作區場所γ劑量率較高。考慮到傳統的手腳污染監測儀體積大,不便于現場移動使用,需進一步研制簡易型的手腳污染儀,并提高在γ輻射場下的β探測效率。

污染監控的第二道屏障為對于污染場地較多的廠房和人員主通道的定期污染普查。傳統地面污染監測儀需要人工推行測量,效率偏低,污染普查效果較差。研制帶地面β污染測量的機器人,不間斷的對監測場所進行測量,將極大提升污染普查的效率,防止污染擴散。

污染監控的第三道屏障為控制區出入口的監測。傳統的C1/C2門監測方式,可簡化成C2門監測。對于控制區出入口已經設置C1門的電站,可將C1門設置為穿行模式,提高通行效率。對C2門的探測性能要求更高,需要提高探測效率,優化探測結構,以探測到更低的放射性污染水平和更大的人體表面探測面積。

污染監控的第四道屏障為監督區出入口的污染監測。考慮設置C3門進行全身γ污染的監測,以防止少數未被C2門檢測到的工作服上微量放射性的擴散,提升污染監控的屏障。

3 采用自動配發系統,優化控制區進出流程

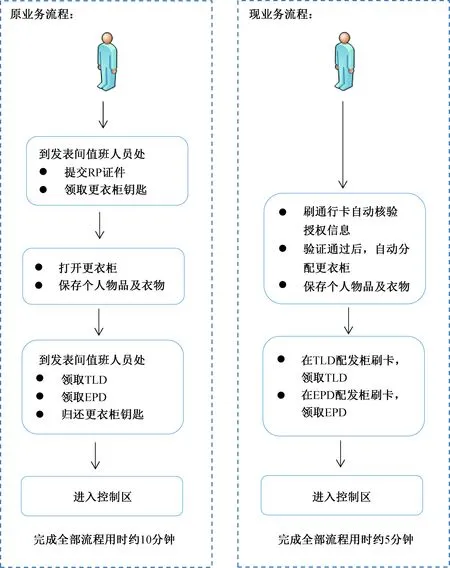

核電廠個人劑量監測一般采用電子劑量計(EPD)和熱釋光劑量計(TLD)組合的方式。傳統的方式是在控制區入口采用人工配發,工作人員進入控制區后,將控制區通行證交給發表員,發表員配發電子劑量計和熱釋光劑量計,工作人員出控制區后交回劑量計領回控制區通行證[4]。

自動配發系統配備有配套的更衣柜、TLD配發柜和EPD配發柜等硬件設備,實現同步自動管控。放射工作人員在配發柜上刷通行卡,系統驗證通行授權有效后,自動分派可供使用更衣柜、EPD和TLD;當放射工作人員完成工作出控制區后,刷通行卡,自動打開已經分派的更衣柜、EPD配發柜、TLD配發柜,實現回收流程。

采用自動配發系統可實現控制區通行授權的自動審核,系統與核電廠控制區通行授權管理系統、TLD動態配發系統的數據通訊,系統自動審驗人員控制區通行授權信息,取消紙質控制區通行證的攜帶和人工查驗流程。

不同配發系統的流程比較示于圖3,自動配發系統減少了工作人員到控制區發表間領取、歸還鑰匙的業務流程,提高了控制區出入口的通行效率,降低了運營成本。

圖3 傳統和自動配發方式流程比較圖

4 改進設備指標性能,提高輻射管控水平

核電廠出入輻射監測系統中的設備在實際應用中,存在一些問題。較為常見的故障包括C2門探測器的故障率偏高、行人/車輛的誤報警等。隨著新型探測器技術和數字化信號處理技術的發展,KZC系統相關設備也迎來改進提升的機會。

C2型全身污染監測儀采用門框式β污染檢測設備,在運電廠一般采用流氣式探測器或者閉氣式探測器,優點是探測效率高,缺點是密封膜容易破損,維修費用較貴,易受環境溫濕度影響導致不穩定。目前,隨著新型探測技術的發展,硅光電倍增管(SiPM)和塑料閃爍體已被應用在部分β污染測量的儀表中,相比于傳統的光電倍增管,基于SiPM的閃爍探測器具有體積小、成本低、不需要高壓等優點。C2門探測器改進為SiPM探測器將提高設備探測性能,降低運行維修成本。

行人/車輛γ輻射監測儀采用安裝于道路兩側的一對大面積塑料閃爍體探測器。儀器一般采用動態本底監測功能,以實現在天然本底變化的條件下對放射性靈敏有效的探測。但是在實際使用中經常存在誤報警的情況:一種是在大量人員集中通過和大型車輛通過時,存在對環境本底的屏蔽,探測器會測到較低的本底,在人群和車輛離開探測器后,屏蔽作用消失,環境本底恢復,這時儀器會產生誤報警; 另一種常見的誤報警是車輛運輸花崗巖等存在天然放射性物質時,由于儀器無法區分造成報警。這些誤報警情況可以通過優化算法或者增加核素識別功能來解決。

針對核電廠控制區出入口污染監測設備的改進和性能提升,如提升C2門探測效率、降低行人/車輛輻射監測儀誤報警率等,將提升人員體表污染控制水平和輻射安全管控水平。

5 建設劑量大數據平臺,人工智能助力輻射安全

KZC系統中電子劑量系統服務器及相關軟件的功能包括建立工作人員劑量數據庫,對人員進入控制區進行確認,對劑量數據進行分析和生成報表。核電廠輻射安全管理中需要對劑量數據進行分析,包括大修劑量預估和統計、單項工作的劑量最優化評價、個人和班組的劑量分析等。

現有系統存在以下問題:一是分析功能和實際需求不匹配,由于現場工作和人員的變化,實際劑量分析的需求差別較大,軟件提供的固定分析功能往往和實際應用差別較大,一般采用數據導出功能后利用其他軟件再分析;二是系統提供的數據不夠豐富,現場劑量數據是和工單數據關聯的,工單數據包括工單號、工作內容、工單狀態、劑量和劑量率報警值、系統條件等等,如針對具體工作的最優化劑量分析需要結合電子劑量數據和工單數據;三是劑量數據的分類比較困難,系統劑量數據是和個人每次進出相關聯,而實際中該人員在單次進入控制區可能同時實施了幾個工單,同一設備的檢修項目也存在差異,如何將劑量數據準確分類到具體的檢修項目中存在很大的困難。

隨著信息化技術的發展,結合輻射安全管理的需求,整合輻射工作劑量及其它相關數據建設劑量大數據平臺成為一種發展趨勢。目前,各電廠和平臺公司對此均進行了部分探索,但還是存在系統分散、接口復雜、故障率高、信息不一致、應用效能提升不明顯等問題。后續可以考慮結合數據中臺和大數據平臺重新設計系統架構,利用機器學習等人工智能手段建立劑量工單模型,深入挖掘個人劑量數據、場所輻射監測數據、機組源項數據、工單工時數據、現場定位數據等的關聯性,為劑量管控和最優化管理提供有價值的改進建議。

6 結語

本文根據核電廠KZC系統的運行經驗和管理改進需求,結合新型探測技術和信息技術的發展,從網絡架構、清潔控制區、自動配發、性能提升、劑量大數據等方面提出了改進優化建議,對提升放射性污染控制、劑量最優化管理等有一定的借鑒意義。