工夫在畫外 靈犀一點通

王宗英

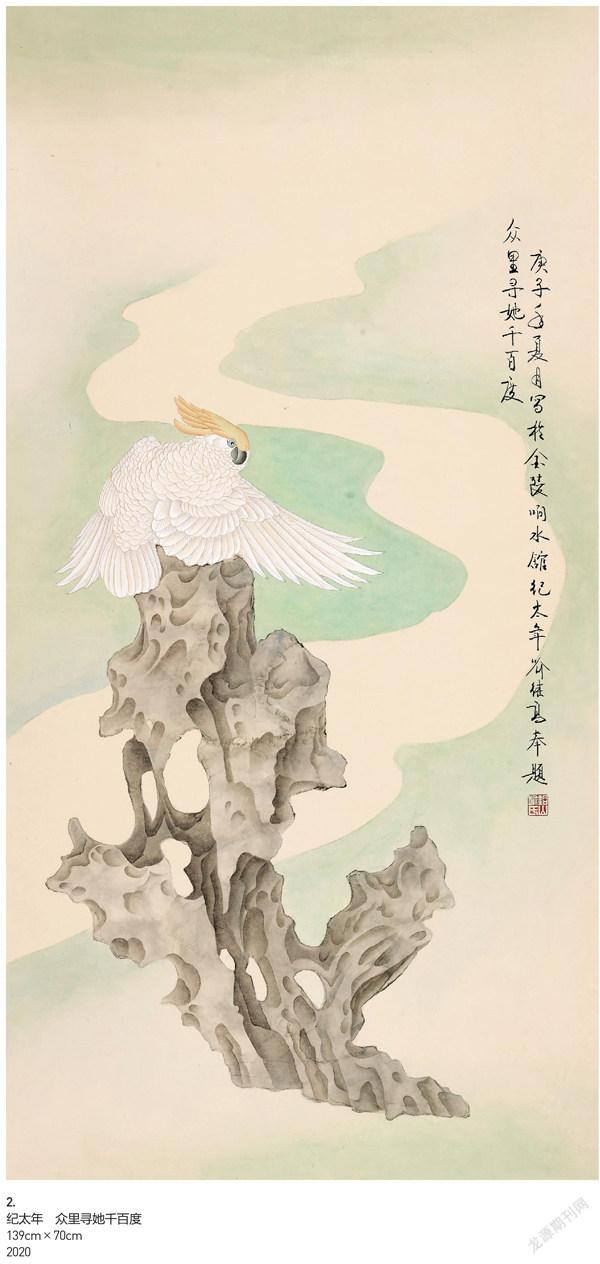

紀太年Ji Tainian

紀太年,1966年生,江蘇響水人。畢業于南京大學中文系。系中國作家協會會員、中國美術家協會會員。現為《大家叢書》主編、作家、詩人、美術評論家、藝術市場研究專家、藝術推廣人、畫家等。著有《多少墨香》《哪些字畫最賺錢》《藝術市場30個為什么》《畫事閑侃》《徐培晨傳》《何家英傳》《喻繼高傳》等47部著作,500萬字,主編圖書220部。曾在《美術》《國畫家》《藝術市場》《書畫世界》等專業核心期刊發表數十篇論文。擔任多所高校兼職、客座教授。數次應邀在美國耶魯大學、哥倫比亞大學,以及我國南京大學等處舉辦講座。在國內舉辦藝術品投資講座300余場,擔任20余家機構的藝術品投資顧問,被媒體譽為“藝術品投資的風向標和規劃師”。

人類藝術史一直在做加減法,從藝術誕生時期的同質化,逐步加入神話、宗教、歷史、政治、文學、觀念......漸漸成為復雜、多元的藝術。而在這個過程中也并不是一味地做加法,減法也伴隨始終。西方文藝復興思想家提出以人為中心的人文主義,反對中世紀以神為中心的思想,延及繪畫,出現了去除神性、張揚人性的藝術潮流。到19世紀,印象派甚至不再重視表現的內容,只注重形式語言的表達,繼而又有純粹的抽象派、即興的波洛克畫風,然后有現代主義、后現代主義......隨著這樣的加加減減,藝術史時而包羅萬象,時而被某種主義壟斷。加加減減的藝術史,每個時代都有經典,并非做加法一定更好,或者做減法一定不好。這樣的藝術史可以讓我們清楚地看到,藝術沒有對錯,沒有一定的、凌駕于一切藝術之上的統一評判標準。所以,這是藝術的自由之處,也是藝術的大難題。

紀太年先生的工筆畫同樣在做著加減法,但是他加的時候不是一味地加,減的時候不是一味地減。作為一位馳騁藝術領域幾十年的美術批評家、美術理論家、策展人,他對藝術有著敏銳的洞察力和獨到的眼光,大學時的文學專業使他積淀了深厚的文學素養,幾十年的藝術理論研究、文學創作更是促成了他在文學與藝術領域的互通。他在自己的知識系統,構建起如同大腦神經元群組般復雜的知識體系網絡,不同類型的知識越豐富,相互之間的鏈接越容易,相當于增加了更多的神經元之間的突觸,神經網絡會更加發達。而這樣的知識體系一旦構建起來,能量就是驚人的,接受、整合、傳導和輸出信息,融會貫通,一通百通。如果把一個人的知識體系和成就比作金字塔,知識體系就如同金字塔的底盤,金字塔的底盤越龐大、越厚實,金字塔會越穩當。一個人所能汲取的能量越多,創造的成就會越大。這是紀太年先生的加法,不斷地積累知識,構筑廣博的知識體系。他把這種加法也用在了他的工筆畫中,他的宋詞系列工筆,就做了文學的加法、宋詞的加法。

紀太年先生的宋詞系列工筆主要以李清照的詞為創作題材,用繪畫解讀李清照詞的意境,例如《宋詞·如夢令》。紀先生此畫意境清幽淡雅,在大片荷葉覆蓋的湖面上,幾只悠閑的鷗鷺或行或望,或動或靜,碩大的荷葉與荷花相互掩映,一派歲月靜好的景象,讓人瞬間將畫的意境與詞的意境相連接:“常記溪亭日暮,沉醉不知歸路。興盡晚回舟,誤入藕花深處。爭渡,爭渡,驚起一灘鷗鷺。”“詩是有聲畫,畫是無聲詩”,紀先生的畫讓觀者將“無聲詩”與“有聲畫”連成了“互文”關系,詞與畫互相交錯,互相滲透,互相呼應,互相闡發,使得畫的意境在無形中向外延展了一層。這也是詞意畫的一個優越之處。詩詞與繪畫有天然的共通性,所謂“詩畫本一律,天工與清新”,詩詞與繪畫都有追求境外之象的內在要求,二者在中國傳統文藝所追求的最高境界——“體道”方面有相似性,而且都有時間表現上的綜合性。這種天然的共通性注定了二者是最佳的搭檔,中國繪畫史的發展已經一再證明了這一點。

但是詩意畫、詞意畫以及文學加入繪畫并非只有優越性,也有短板,一旦畫不好,不但不能借詩詞、文學助力,反而會破壞詩詞、文學原有的經典意境,觀者對繪畫的評價也會更低。而且詩意畫、詞意畫往往選擇大家耳熟能詳的詩詞進行創作,一旦表現不好,會讓觀者有破壞經典的糟糕體驗。因此,要使二者能夠兼善兼美,相得益彰,必須有相當強的文學、美學和繪畫功底,還得有融會貫通的能力。紀太年先生的詞意畫在這一點上做出了自己的探索。他的《宋詞·如夢令》在還原李清照詞意的同時,進行了再創造。像被牛奶洗過一般光潔潤雅的畫面中跳出一只翠綠的青蛙,兩條前腿推著如同一葉小舟的蓮花瓣,似在研究荷花,又似在推行小舟,又好像在頑皮地嬉戲,懵懂可愛,讓人忍俊不禁,如春雷一聲打破了畫面的平靜,畫面頓時靈動、鮮活起來。這樣的意匠在紀太年先生的畫中俯拾皆是:《憶江南》中癡癡觀望青蛙推荷花的呆頭鵝,《情侶》中相濡以沫的兩只麻雀,《螳螂瑯軒》中單腳起舞的螳螂......這樣的創意點亮了畫眼,看似不經意,卻使得畫面妙趣橫生、余韻綿長。

紀太年先生的知識體系決定了他工筆的獨特性。中國書法家協會原副主席言恭達先生評價紀先生作品時也提到了他的積累、融通與創造:“紀太年的工筆畫至少能給我們帶來三個方面的啟示。第一是堅守。太年這么多年一直在慢慢地積累,積累積累再積累,堅守堅守再堅守。他能夠忍得住寂寞,使自己的藝術達到一種高度。第二是融通。通傳統文化的一種氣息,通世界精英的一種生長。這種融通變成了一種風格,他始終堅持一種非常重要的審美氣息和品格追求。任何藝術作品,尤其書畫作品是追求格的,格是作品的核。當然這個核首先是人格,有人格才有詩格、書格、畫格。他堅定了自己的人格,也堅定了藝術的高格——逸格,這是中國古代四個審美中最高的格。第三是創造。創造始終是一個藝術家最終,也是最基本的藝術道路。對紀太年來說,他不斷把文學藝術的創造性帶到自己的作品中。因此我想,不論他的創作水平有多高,至少在這一步上,他已經登上了很高的臺階。我相信,他以后的路會越走越寬廣,而且會給我們帶來更多的驚喜。”(言恭達在“紀太年工筆畫展”上的發言)萬事只怕用心,苦心人天不負,不斷地堅守,不斷地積累,然后融會貫通,再進行藝術創造,必然能獨辟蹊徑。4CCC95CC-F5A8-4BF6-89C8-4914859E883B

紀太年先生畫畫不過是近幾年的事情,但是一出手連方家都忍不住贊賞,著名工筆畫家何家英評價紀先生說:“一個藝術家倘若缺乏個性,肯定不行,至少成不了一個優秀的藝術家。跟在別人后面走,永遠是別人的影子。藝術家需要講究個性,哪怕發出的聲音再小,也是自己的聲音,擁有獨特的標志。紀先生具有多方面才能,加之他的悟性很高,經過努力,在繪畫方面也會有不錯的成績,我堅信這一點。”(何家英《南京紀太年》)江蘇省國畫院副院長、杰出工筆畫大家喻繼高先生說:“紀太年先生不光擅長繪畫,他還搞詩歌、評論。我細細看了一遍,其作品的意境、構圖、造型都很完美,而且有他自己的風格。不是臨摹哪一個,更不是抄襲哪一家,這一點是非常可貴的。來看紀先生的畫展,對我來說也是一個很好的學習機會。我希望熱愛工筆畫的朋友,認真讀一讀他的作品,認真品嘗一下。”(喻繼高《紀太年的作品》)紀太年先生一出手就不同凡響,這與他的文化修養密切相關,養氣、立身、積學,是中國畫論里面談創作時必談的要素,看起來跟繪畫創作毫無關系,卻又至關重要。陸游說“工夫在詩外”,繪畫同樣如此,工夫在畫外。中國歷代大家早就認識到了繪畫技巧之外的必修課,繪畫在最高層次上較量的一定不是技巧。劉海粟甚至把文學素養提高到了至高無上的地位:“文學素養對任何人都需要。一個人多讀點書,肚子里多一點詩詞、文章,人的氣質也會不同。尤其是一個畫家,文學修養很重要。沒有文學修養的畫家,不可能畫出好作品來。因為文學修養的深淺,決定作品境界的高低。”(劉海粟《畫家和文盲》)的確,藝術史上很難找出哪一位杰出藝術家只修煉技巧而不廣聞博取就能獲得成功。“讀萬卷書,行萬里路”一向是藝術家必備的自我修養,但是知易行難,真正做到的寥寥無幾。

正因為紀太年先生有深厚的文學、美學和藝術修養打底,他的繪畫之路才能夠走“捷徑”。紀先生研究工筆幾十年,對工筆容易產生的“板”“結”“刻”“悶”等毛病了如指掌。因此,他在學習工筆過程中,采取的是“反學”策略,一開始就設定如何規避這些毛病,從而繞開障礙,直通大道。在這個過程中,紀先生同樣謹慎地做著加減法,如何有效地將自己的文學修養加進繪畫?如何簡化復雜的工筆程序?把文學修養加入繪畫的方法只可意會,不可言傳,但是如何通過做加減法破除工筆的弊病卻很值得說道。紀太年先生改良了工筆的程序,大大加快了工筆的創作速度。一幅四尺整張的工筆,他甚至不到一天的時間就能完工,刷新了工筆創作動輒十天半月的時間紀錄。紀先生把工筆起稿、拷貝、勾線的三個步驟簡化為一個,直接在宣紙上勾線,這就大大節省了時間。但是這樣很顯然更考驗畫家的造型能力和臨場應變能力。毛筆落在宣紙上,一旦畫錯就無法修改,只能將錯就錯、錯中出奇。在染色過程中,紀太年先生同樣進行了很多改良。傳統的工筆染色法極盡工細之能事,染一朵花要從畫面最前邊的突起部分染起,有些地方須罩染礦物質顏料,如石青、石綠、朱砂、石黃等。使用石色須先用草綠打底,如石青花色先用花青打底,著石綠葉先用草綠打底等。如上石色遍數多,須罩一層淡礬水,使下面的顏色固定,再染色不能和下面的顏色攪渾。這樣一遍沒有十天半個月很難完成。紀太年先生則是調好顏色直接分染,他把色彩在畫面融合的工序體現在了調色上。薄薄的一層天青底色,他甚至混合了七種顏色,但是混色比例和方法很有講究,在增強豐富性的同時避免“臟”“重”“悶”,在畫面上營造迷離而清透的效果。分染花卉時,紀太年先生同樣將傳統工筆需要在畫面上多層敷染的工序轉移到調色上,多種色彩復合,但是不礙清透,力求染一遍成功,最多三遍。有時用香水瓶淡淡噴一點霧氣在畫面上再敷色,這樣畫面會出現特別溫潤清透的效果,顏色與宣紙的融合會更加自然。勾畫花莖、花萼、葉脈等需要與花、葉呼應的部分時,在墨色中加入花朵或者葉子的同類色呼應。紀先生無時無刻不在琢磨,經常有一些小創造、小發明,這些看似不起眼的小技巧,往往會出現出其不意的效果。這只是紀先生改造工筆技巧的極小部分。聽他說起改造工筆的技巧,他能滔滔不絕地說上一天。紀先生全方位地改造了工筆的技巧,大大節省了工筆創作的時間,但是他的工筆畫并不因為創作時間的縮短而降低應有的質量。他的工筆畫不浮不躁,不飄不薄,不悶不結,不板不刻,詩情畫意,清新雅致。正如著名美術評論家周積寅先生所言:“他的花鳥畫風格清新、雅致、明麗,有靜氣和文氣,基本功扎實而不失自家面貌和時代氣息。從他的花鳥畫中,我看出他是一位勤于思考、肯于鉆研的中年學者型畫家。他的勤勉有助于其學習傳統之長,他的機敏則利于其感悟生活,提煉出新的構思,創造出有新意的花鳥畫。”(周積寅《作家紀太年和他的工筆花鳥畫》)

但是,技法的成熟乃至精致不是中國畫的靈魂,寫出主體對自然的體驗,并合于“道”,才是歷代文人雅士追求的目標。這對藝術史研究甚深的紀先生來說同樣如此。對他來說,畫不是終極目的,畫以自娛,養生修身,知世悟道才是繪畫的終極關懷。也許有人說,這是文人畫的關注點,工筆畫并非如此。但是對紀先生來說,他顯然是把工筆畫當成文人畫在畫。陳師曾先生提出的文人畫四要素——人品、學問、才情、思想,他一樣不少,尤其是才情,他甚至時不時獲得文學類的獎項。中國傳統文人的精神之路大抵可以概括為少儒而中年佛道,行為方式上表現為由“外王”而“內圣”。人到中年追求自我的完善,將注意力轉移到自我內心世界,為個體生命與精神尋求安身立命的依托。在這一點上,紀先生頗有傳統文人的風范,他有儒家經世致用的社會責任感,同時更加注重自我的生命訴求,將雅與俗、崇高與優美在個體身上實現了統一。

綜上,我也就著言恭達先生對紀先生的評價來三條啟示:一、工筆畫提速的同時也可保持工筆的特性;二、文人畫與工筆畫的界限是可以打破的,工筆畫也可以含道映物,抒情寫性;三、多讀點書沒有壞處,做評論家的同時,不妨也做個畫家。

俊采星馳,祝愿紀先生在藝術道路上永葆青春,一路疾馳。

約稿、責編:史春霖、金前文4CCC95CC-F5A8-4BF6-89C8-4914859E883B