《沁園春·長沙》青年毛澤東的獨立與自由

黃耀紅

按“沁園春”的體式,《沁園春·長沙》分上下兩闋。上闋乃天地之境,鋪展開寥廓秋色;下闋為心靈之境,激蕩著青春情懷。

說到秋之意境,讓人想起陸機的《文賦》:“悲落葉于勁秋,喜柔條于芳春。”確實,千百年來,悲秋幾成中國古典抒情的審美定式。秋風秋雨、秋色秋聲、歸雁殘霞無不渲染著蕭瑟、孤獨和感傷。直到劉禹錫那里,秋之郁結才被沖決:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日勝春朝。晴空一鶴排云上,便引詩情到碧霄。”《沁園春·長沙》里雖無“晴空一鶴”,卻有遼闊江天的大美無言。

“獨立寒秋,湘江北去,橘子洲頭。”水瘦山寒,秋風蕭蕭。天高地遠的背景,愈發烘托出詩人的“獨立”形象。那一刻,熙攘的人群消散,紛擾的物事屏息,世界都在一刻“凝眸”。在這里,一個“獨”字就是一場生命的感發。獨,是精神振翅的超邁,是無人可會的孤獨,是向天獨語的心靈。那里有陳子昂“念天地之悠悠,獨愴然而涕下”的感喟,亦有莊子“獨與天地精神往來”的自由。湘江作為一個意象,晝夜不息地向北奔流,它又何嘗不是蘇軾筆下淘盡千古風流人物的歷史與歲月呢?對青年毛澤東而言,湘江還是他青春的見證。25歲那年,他在長沙修業學校創辦《湘江評論》,在創刊宣言中,他寫道:“至于湘江,乃地球上東半球東方的一條江。它的水很清,它的流很長。住在這江上和它鄰近的民眾,渾渾噩噩,世界上的事情,很少懂得。”原來,湘江是以這樣的方式存在于詩人心里的。或許,我們從中懂得了他內心不可消解的那份“孤獨”了吧。

如果說“湘江北去”是源遠流長的時間,那么“萬山紅遍”則是層巒疊嶂的空間。一個“紅”字,讓人想起杜牧的“停車坐愛楓林晚,霜葉紅于二月花”,想起王績的“樹樹皆秋色,山山唯落暉”。然而,那千山萬壑的深秋樹木,又怎一個“紅”字了得?“層林盡染”四字,瞬間將秋葉之美人格化、過程化。那是來自上帝之手的濡染。染,并非詩人獨造。王實甫有句:“曉來誰染霜林醉?總是離人淚。”然而,這一片秋之意境里,沒有離人,沒有淚水,只有天地江山。

漫江者,滿江也;碧透者,清澈可鑒也。秋水一塵不染,故有秋水伊人之譽。“漫江碧透”言水之靜美,“百舸爭流”則是水之動感。縱觀整個意境,山,是一望無際的“紅”,水,是清流見底的“碧”,而船又是千帆競發的“白”。這是湘江的意境,是高于現實的審美和創造。

“鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由。”長空之下,雄鷹的眼睛倒映著云朵,身影那般矯健,那實是詩人的心志表達,高飛而進取,亦如高爾基筆下的“海燕”。

鳥翔高天,魚游淺底,這是生活常識。為什么詩人寫江中之魚,用的是“翔”而不是“游”?你想啊,什么時候才感覺水中游魚像空中鳥兒一樣飛翔呢?此間的言外之意在于,水與天成了一個澄澈透明的整體,秋水倒映著長天,而長天又像秋水一樣澄碧。分不出哪是秋水、哪是長空的時候,魚游亦是鳥翔,鳥翔亦如魚游,魚翔之妙蓋在這里。這種境界讓我想到莊子《逍遙游》里的鯤鵬。“不知其幾千里”的大魚、“其翼若垂天之云”的大鳥,它們其實是生命的前世今生。因此,游與翔的轉化,并不只是語言的陌生化,實是天地意境的瑰麗創造,是大境界,方得大自由。

“鷹擊長空”乃剛健之美,“魚翔淺底”系柔性之美,到了“萬類霜天競自由”一句,意象由點而面,恍如臨風飄舉,由一鷹、一魚漸漸擴至“萬類”。這一句以“自由”作結,與首句的“獨立”相呼應。

人的格局,成就文學的審美。在青年毛澤東那里,秋天不是階前梧桐落葉,而是萬物并育。自由,是生命的綻放,是精神的翱翔。“競自由”之“競”,與“百舸爭流”之“爭”前后呼應,詩境里洋溢著激昂奮發、鳥飛魚躍的青春律動。

毛澤東詩詞里多有秋天的詠嘆,然而鮮發悲聲。如他的《采桑子·重陽》:“人生易老天難老,歲歲重陽。今又重陽,戰地黃花分外香。一年一度秋風勁,不似春光。勝似春光,寥廓江天萬里霜。”其格調,與《沁園春·長沙》有異曲同工之妙。

江山雖美,詩人卻并未沉醉。他早已自覺到個人的青春已然連著中國的命運。在一師求學期間,他曾取名為“子任”,意即“以天下為己任”。創辦新民學會時,他們不談男女私情,只談“修齊治平”。自一師畢業后,他只身一人走南闖北,于長沙、北京、上海、廣州、韶山之間輾轉。創辦《湘江評論》,參加中共一大,領導安源路礦工人罷工,創立中共韶山支部……他把青春的足跡深深印在古老的大地之上。然而,這片土地飽經苦難與屈辱,可謂勃焉興焉,載浮載沉。就他所處的時代而言,彼時中國正是軍閥割據,這令詩人心中升起無邊惆悵。那惆悵,非關秋色,只為蒼生。上闋以一聲叩問收束:“悵寥廓,問蒼茫大地,誰主沉浮?”因為這一聲叩問,開篇那個“獨立”的詩人形象至此已是頂天立地,他已匯入了歷史長河。茫茫楚天曾經孕育過屈原的《天問》,而百年前的湘水之濱,又引發了這個湖湘之子的“大地之問”。

下闋由寫景而抒懷,也是由天地而內心,由秋色而青春。

“攜來百侶曾游”句中的“攜”與“侶”,可能讓人想到花前月下的美好柔情,甚至生出愛與纏綿之想象,但詩人只輕輕一筆就蕩開了濃情、升華了境界。他將“侶”,定義為同學少年、思想同道。于是,這個“游”字與上闋中的“鷹擊”“魚翔”相連貫,讓人想起“浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸”的自由。

“憶往昔崢嶸歲月稠。”“崢嶸”就是不平凡,“稠”即多。那是同學砥礪、繁花似錦的時光——“恰同學少年,風華正茂”;那又是縱橫捭闔、充滿力量的歲月——“書生意氣,揮斥方遒”。“書生意氣”這個無數次被世俗嘲笑的詞語,在這里卻充滿了青春的灑脫、明媚和力量。

“指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯。”這樣的詩句背后,其實是一個時代的風起云涌,是青春之聲在云天之下的銀瓶炸裂。

青年當有家國憂。回到上世紀,毛澤東也是一個“九零后”。早在省立一中求學時,他就以一篇《商鞅徙木立信論》而風華卓立;1917年,他的《體育之研究》發表于《新青年》;1919年當他從北京回到長沙后,即在修業學校創辦《湘江評論》,一紙風行;《湘江評論》被禁之后,長沙《大公報》上又常見他的政論與時評,康有為、梁啟超、陳獨秀、胡適一度成為他的“青春偶像”。

“曾記否,到中流擊水,浪遏飛舟?”詩人曾有“會當水擊三千里”的佳句。“中流擊水”,是時不待我的緊迫,不進則退地奮進;“浪遏飛舟”,則是獨立潮頭、逆流而上的勇氣和毅力。

與上闋一樣,這里再以一個余音繞梁的問句作結。上闋問蒼茫大地,這里問青春年少。兩個問句,可謂貫通天地人心,架起現實未來。

綜觀《沁園春·長沙》,上闋意境蒼茫,下闋青春激蕩。于蒼茫與激蕩之間,又隱隱透著天人對比的藝術張力。江天里隱約可見青春的激昂,青春里又見出江天的浩蕩。

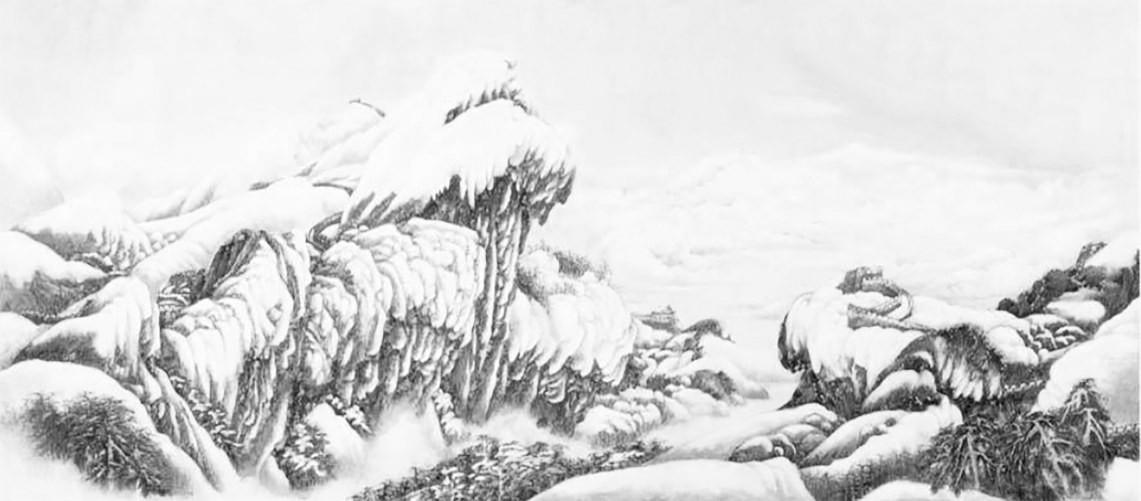

毛澤東作《沁園春·長沙》時,32歲;他的另一首詞,《沁園春·雪》作于長征路上,時年45歲。同樣詞牌,同樣雄渾,同樣遼闊,然而,前者充滿了青春的叩問,而后者卻洋溢著人生的豪邁。

《沁園春·長沙》所打開的是南國秋意圖,《沁園春·雪》所鋪展的卻是北國雪景圖,而作為填詞體式,其句子長短、格律平仄的限制卻完全一致。可見,若抽離了內容,所謂形式不過是一具“空殼”,只有形式與內容結合成一個生命的整體,詩歌的審美才會開始。

關于煉字,《沁園春·長沙》同樣提供了生動的范例。像“鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由”有由點及面的天地境界,是動態化與陌生化的文學表達,這種奧秘亦從“山舞銀蛇,原馳蠟象,欲與天公試比高”里得到體現。《沁園春·長沙》的下闋是詠懷,《沁園春·雪》的下闋也是詠懷,前者在青春的往事里縈回,而后者在歷史的縱覽里吞吐。“萬類霜天競自由”與“引無數英雄競折腰”中的“競”亦是可資比較的字眼。

《沁園春·長沙》問世近百年來,鑒賞文字極多。作為統編教材的選文,從生命激發的角度說,“青春”無疑是此文解讀的重要視角。統編教材必修上冊第一單元的人文主題恰是“青春激揚”,故而以“青春”視角解讀之,是教材編寫的應有之義。我們回看毛澤東這位百年前的“九零后”,他有著遠大抱負的青春人格,這對今天正學習此文的“零零后”理解青春有何啟示呢?

或許,今天的“零零后”可以從各種藝術作品里讀到不同況味的“青春”:在席慕蓉那里,有“青春,是一本太匆促的書”的緬懷;在周杰倫那里,是“我要一步一步往上爬,等待陽光靜靜看著它的臉”的勵志;而在郭敬明那里,則是“青春是道明媚的憂傷”的感嘆……但當我們穿過百年時空,遇到的卻是青春與家國的碰撞,是個體生命與民族命運的緊密相連,是一種大格局和大境界。這種青春的光亮,絕不是言語形式或文章范式所能傳遞的。因為,只有青春的耳朵才能聆聽到青春的心跳,也只有青春的文學才成全青春的人格。

(源自“非常國學”,有刪節)責編:王曉靜