長江口二號古船之謎有望揭開

——規模最大的水下考古和文物保護項目啟動

□ 趙征南 鄭 蔚

你從哪里駛來?又將駛向哪里?誰曾挺立船頭為你揚帆遠航,誰又能說出你曾經的風浪?不知那滿艙的瓷器是哪幾口古窯燒制,不知是誰曾盼著你平平安安遠渡重洋?

百余年時光早已化作長江口的泥沙,將你出沒在波濤中的故事隱藏。昔日的帆影也隨江風遠去,如今的上海已經是世界最繁忙國際集裝箱樞紐港……

2015年9月的一天,你首次出現在上海兒女們尋找你的多波束聲吶圖像中。從此,你有了一個新的船名:“長江口二號”古船。

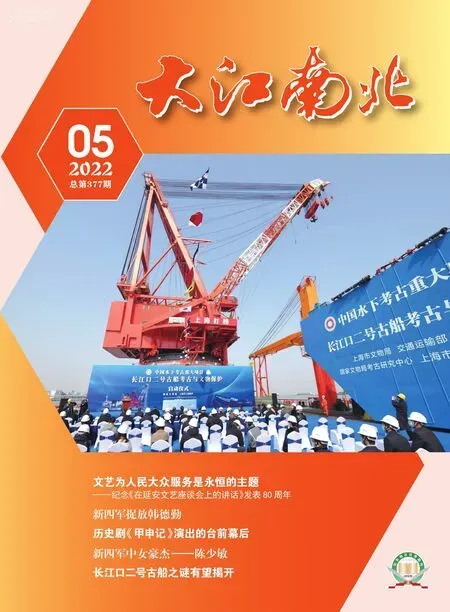

今年3月2日,國家文物局、上海市政府聯合宣布,長江口二號古船考古與文物保護項目正式啟動。這是迄今為止規模最大的古船考古與文物保護項目。這是世界首次采用弧形梁非接觸文物整體打撈技術的項目。這是世界首個古船水下打撈、整體遷移、考古保護與博物館規劃建設同步實施的項目。

從一個傳說開始的傳奇

今天我們知道,文化遺產不僅存在于陸地,還有廣袤的水域。但上海會有重大的水下文物嗎?

市文物局文物保護研究中心副主任翟楊是上海第一位獲得考古潛水資質的專家。“真正促動我們重視水下考古的事件是在1986年,那年有個英國人在荷蘭公開拍賣他之前從我國南海偷偷打撈的青花瓷器和金器,那時我們帶了3萬美元想去拍幾件有價值的文物回來,結果拍賣價之高出乎我們的想象,這激發了我們中國人一定要自己發展水下考古的決心。”翟楊說,“2011年,根據國家文物局的安排,我們上海也開展了水下文物的普查工作。”

2014年,市文保中心再去崇明島做口碑調查。翟楊說:“我當時走了3個漁村訪談,當地七八十歲的漁民都說見過長江口有過這么個‘強根’。為什么叫‘強根’?因為曾有漁民看到這根桅桿這么多年一直豎在海上,斷定木質肯定不錯,就駕船靠近試圖砍下桅桿。沒想到桅桿很硬,沒砍斷,于是就有了‘強根’的傳說。”

從2014年起,上海文物局和上海大學等有關專家一起開始進行水下沉船的聲吶掃測。掃測結束,在長江口水域發現了150多條沉船線索。“這一結果,改變了人們的傳統看法。現在我們可以說,上海是一個水下文物資源很豐富的區域。”褚曉波說。

2015年9月3日,市文保中心翟楊和朱斌去長江口一號古船鄰近的3處疑點進行掃測,發現有個疑點“可能有戲”。9月8日晚上9點零7分,潛水員再次下水對沉船疑點進行探摸,在水深8到10米處探摸到泥沙覆蓋的船體,但感覺沉船體積不大。

第二天傍晚繼續下水探摸,潛水員發現沉船有兩道隔艙板,隔艙板相距1.5米。第三天上午10點30分,潛水員下水摸到了沉船的擋水板和桅桿。至此,可以確認這是一艘沉船,從此該船有了“長江口二號”古船這個考古編號。

此外,核聚變領域的自主創新發展還能帶動多領域深度軍民融合、裝備技術及相關產業群跨越發展,可能在超導材料、等離子體等領域催生出一系列具有自主產權的顛覆性、前沿性高新軍民技術。

但此后的進展并不順利,直到2016年11月13日。那天天氣很冷,夜晚長江口還起了大霧。作業的工程船已經出海11天了,按計劃次日就要返回碼頭,但這趟出海探摸依然沒有發現什么文物,無法確認沉船的年代和價值,這讓大家心情都很沉重。

晚上23時15分,潛水員葛廣凱下水。他在距離船頭10米的兩道隔艙板之間、靠近右舷位置開始抽泥,作業至次日凌晨零點39分,報告說探摸到一瓶狀器物,但感覺又不是瓶子。翟楊想,這有點特別,但也不敢抱太大希望,就讓潛水員拿上來看看。這器物一出水,翟楊心中頓時一喜:是青瓷,終于拿到了文物,確定沉船年代有希望了!但隨即又掉進了“深淵”:這器型沒見過,不認識!

一回到岸上,翟楊立馬趕到上海博物館找夏君定研究員,夏老是做瓷器熱釋光測定的權威。第二天,夏老告訴他,這瓷器是清代的。后來,專家查了很多資料,才弄清這個瓶身和瓶蓋連體的原來是個越南生產的水煙罐。

2017年繼續探摸長江口二號古船,但仍未取得突破。功夫不負有心人。2018年11月,終于迎來了振奮人心的突破。翟楊在他的工作筆記上記著:“11月14日,星期三,天氣多云。”上午9時36分,潛水員下水,繼續在沉船船艙里用抽泥管抽泥。10時30分,潛水員在艙底探摸到完整的瓷碗,將其提取出水,為壽字紋碗。然后繼續下水,潛水員在艙底發現有成排的瓷器,出水文物有壽字紋碗、八寶紋盤、褐彩瓷杯等文物,可以斷定出水瓷器應為船貨。

但因為在江里埋藏的時間很久,有的瓷器出水時變成醬油色了。市文保中心就將它們送到北京大學考古院,北大考古院有門特殊的技術,就是將瓷器復燒,通過復燒還原瓷器原來的顏色。出水的器物里有一種小杯子,復燒后呈現出蘋果綠,杯口還鎏著一道金邊,杯身胎薄如紙,非常漂亮。

市文保中心副研究員趙犖介紹說,2018年出水了完整和可復原景德鎮窯瓷器188件,主要器型有青花變體壽字紋折腹碗、青花團龍紋蓋碗、青花花卉紋碟、青花纏枝花卉囍紋獸耳尊、淡青釉青花人物故事圖紋獸耳尊和綠釉杯等,還有墨書“時泰”銘文的木桶等遺物。其中,綠釉杯口沿施金彩,底書礬紅“同治年制”篆書方款,為沉船年代提供了重要依據。

首創世界第五代打撈技術

歷時3年,在國家文物局的牽頭、支持和上海文保部門的努力下,長江口二號古船的重大文物價值終于確定。專家們基本認定,這是我國古代“四大船型”之中的沙船。沙船,最早得名于崇明地方的崇明沙,它的船型特征是船底較平,萬一擱淺后可以坐灘而船身不致傾覆,較為安全,故上海及江浙地區船民多選用此船型。清代后期,據說上海港匯聚的沙船有3000余艘,蔚為壯觀。

上海人民沒有忘記沙船,早已將沙船的英姿鐫刻在上海市的市標上。

市以港興。沙船不僅是船民的衣食父母,還是風帆年代跨洋越海的好漢,是江海文化的重要載體,更是上海從漁村到都市嬗變的最早的建設者之一。

2019年,在二號古船附近又打撈起了那根神秘消失的桅桿。被砍下的主桅桿長9.5米、直徑0.54米。經樹種檢測發現,是多生長于東南亞的婆欏雙。婆欏雙為高大喬木,通常可高達40~60米,且木質堅硬。記者請教了崇明本地老人,方知崇明人說的“強根”,其中“強”是“犟”的意思,“犟”在崇明話有“頑固”的意思,用在木材上就是異常堅硬的意思,而“根”的意思是桅桿的“桿”。

褚曉波說,必須盡快打撈這艘沉船。2015年最初發現它的時候,船體基本上給江底河床的泥沙蓋住了,只露出了一根2米多桅桿。由于長江水流的下切沖刷作用,現在右舷基本上已經露出河 床1.5~2米,船 體呈20~25度傾斜,且沉船的傾斜度正在逐年加大。這意味著如再不打撈,船體就有可能在水流的沖刷下傾覆、散架!

在充分聽取專家意見的基礎上,上海市文物局決定采用整體打撈的方式,將這艘長38.6米、寬7.8米的沉船從水下整體打撈并遷移到黃浦江邊原上海船廠的碼頭存放、研究,并在黃浦江畔建設一座具有世界影響力的古船博物館。

打撈沉船的重任落在上海打撈局肩上。上海打撈局周東榮副局長介紹說,由于長江口二號古船處于長江入海口的特殊水文環境,將它整體打撈遷移的難度比2007年整體打撈“南海一號”的難度更大。整體打撈“南海一號”的長方形沉箱長度為30米、寬度為10多米、高3~4米,總重達3000噸。而長江口水流急、河床淤積快,且相鄰航道運輸繁忙,無法采用圍堰開挖或底部穿越鋼索形成的沉箱方式,但只有整體打撈才能確保實現文物部門提出的古船安全性、完整性和原生性的要求。為此,上海打撈局組織上海隧道公司和上海電氣核電集團等開展聯合攻關,首創了世界上未曾有過的“弧形梁非接觸式文物整體遷移技術”。該技術堪稱“世界第五代打撈技術”:以400噸的驅動力在沉船下的河床里打入22根全鋼結構的弧形梁,形成一個長51米、寬19米、高9米的弧形沉箱,古船和包裹著它的泥沙、海水將使沉箱的總重量達到近1萬噸。

為了確保新技術的可行性,上海打撈局還于2021年1月和10月進行了兩次1∶10的縮比試驗,均獲得成功。

“我們上海電氣核電集團是2021年9月正式接到了建造弧形梁、發射架和端板等主體結構任務的。”上海電氣核電集團副總裁陸冬青說,“弧形梁的直徑為19米,唯有核電集團高端技術事業部的一臺直徑20米的車銑加工中心可以加工。一根弧形梁重達70噸,發射架重達150噸,加工的技術精度要求極高。”

上海打撈局于2022年1月26日進行遷移項目等比例試驗

中國水下考古邁向世界一流

2021年12月23日,隨著端板運輸到大力號打撈工程船,海上等比例試驗正式啟動。“1∶10模型試驗驗證弧形梁方案可行,等比例試驗是同等工況環境條件下的實際驗證,采用打入和起吊3根弧形梁的方式,以證明設備性能、施工工藝安全可靠,從而充分保障古船文物的安全。”上海打撈局項目工程師朱小東說。

2022年1月26日 上午,海上等比例試驗迎來了“決戰時刻”——挑戰整體起吊。

于長江口進行打撈作業,窗口期是最大的限制因素之一。“起吊過程水下環境必須相對平穩,需要潮水的配合。如果水流比較快,晃來晃去,結構可能會有風險。”朱小東說,“水面之上,同樣要看大自然的‘臉色’。當天下午四點左右可能就會出現風雨天氣,影響作業安全,后期天氣狀況可能更不理想。所以,綜合研判最佳作業窗口只有26日中午前后這段很短的時間。”

11時許,起吊開始,主吊鉤帶動左右各四根吊索緩緩提升,從設計、制造到現場施工全程跟蹤的朱小東,還是吊索的設計人,此時的他進入了項目迄今為止最緊張的時刻。他擔心萬一起吊鎖具斷裂或者其他意外發生,損失無法估量。

上海市文物保護研究中心水下考古部館員楊天源也緊張地注視著水面。突然間,水面上露出了黑色的“頭”。“出水了!”試驗團隊都非常激動。端板繼續上提,過程十分平穩,楊天源以水下考古人的視角緊盯著端板的滲水、滲沙情況,“完全可以接受。”后來,經過測量,試驗裝置出水后總重增加至1200噸,實現了打撈物+周邊環境物(水、沙、文物等)“滴水不漏”的目標,將最大程度保護水下文化遺產的原生性和完整性,保障文物安全。

12時30分,試驗裝置順利吊放至駁船底座上,宣告試驗一次性成功。據悉,正式打撈或將在今年盛夏來臨前開啟,待沉船出水后,它將“乘坐”上海打撈局為之量身定做的“中部開口”的工程船——如同“袋鼠媽媽”一般,遷移上岸。按照計劃,長江口二號古船有望在今年年內完成打撈與遷移任務。

值得一提的是,古船的目的地是和它處于同一時期建設的瑞榕船廠1號船塢,和楊浦濱江小白樓做鄰居。未來,作為歷史建筑的老船塢也將“華麗變身”為沉船考古基地和古船博物館。考古人員將在這里逐步揭開諸多未解之謎。

褚曉波表示,長江口二號古船是中國水下考古邁入世界一流水平的重要標志之一,這是繼35年前發現的廣東宋代“南海一號”沉船之后,中國水下考古又一里程碑式的重大發現,是目前國內乃至世界上發現體量最大、保存最為完整、預計船載文物數量巨大的古代木質沉船之一,是彌足珍貴的文化遺產,具有極其重要的歷史、科學和藝術價值。它為我國這一歷史時期大型木質沉船的發現填補了重要空白,也為“海上絲綢之路”和長江“黃金水道”的研究提供了重要實證,是近代上海作為東亞乃至世界貿易和航運中心的重要實物見證。上海將對標國際最高標準和最好水平,把長江口二號古船博物館打造成具有世界影響力的古船博物館、全球一流水下考古的研究中心、國際航運貿易中心的展示窗口,讓更多市民游客體驗到水下考古的神韻魅力,領悟到中華文明的深厚滋養,感受上海前世今生的巨大變化。