基于系統融合的軌道交通智慧乘客服務平臺設計及實踐

文:趙文龍丨廣州地鐵設計研究院股份有限公司

熊振興丨成都軌道交通集團有限公司

嚴 軍丨成都智元匯信息技術股份有限公司

在智慧地鐵建設及云計算技術廣泛應用背景下,結合城市軌道交通安檢、測溫、乘車等多應用場景的業務需求分析,提出建設多系統融合的城市軌道交通線網智慧乘客服務平臺的系統架構、功能以及系統融合設計的方式,對其他軌道交通城市建設大線網運營背景下的智慧安檢、智慧測溫、智慧票務平臺具有一定的參考意義。

隨著軌道線網建成規模不斷擴大,常態化客運量持續攀升,車站運營組織愈加復雜,安保和防疫壓力更大,如何有效應對大線網安全運營挑戰是當前各地軌道交通運營亟待探索的課題。基于中國城市軌道交通協會發布的《中國城市軌道交通智慧城軌發展綱要》,成都軌道交通集團有限公司于2020年10月發布了《成都軌道集團智慧城軌發展綱要及行動計劃(試行)》,行動計劃將智慧乘客服務列為智慧城軌建設的首要目標,結合政策法規和運營實際需求,成都地鐵啟動了線網智慧乘客服務平臺項目的建設。項目圍繞智慧安檢、智慧票務及智慧測溫功能進行建設,通過云計算與大數據、人臉識別、智能判圖、無感測溫等先進技術的應用,實現對乘客出行全過程服務需求的主動感知,圍繞資訊、出行、防疫等關鍵服務內容進行智能整合、構建新時代智慧出行服務體系。

一、智慧乘客服務平臺建設概況

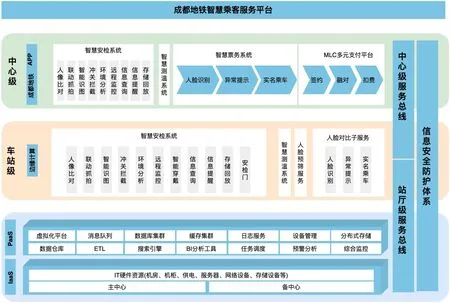

成都軌道交通智慧乘客服務平臺主要由智慧安檢、智慧測溫、智慧票務三大子系統組成。根據系統功能規劃和實際業務需求考慮,將系統應用分別部署在中心級云平臺和車站數據庫服務器上,針對各層次業務要求,分別在中心和車站及現場部署不同的功能集合,系統保持架構的高度靈活性。

服務于線網的智慧票務系統和智慧安檢信息化平臺系統均部署于主備數據中心的云平臺上,可根據業務規模及需求靈活部署和按需擴展。本項目在異地分別建設智慧乘客服務平臺數據主中心和數據災備中心,實現兩個數據中心的數據級災備及關鍵業務的應用級災備功能;并與線網清分中心、線網指揮中心、線網客流分析決策平臺(NCCC)等實現數據互通和共享。

線網智慧乘客服務平臺主要圍繞以下核心功能建設:

1.智慧票務。通過在閘機上增設人臉識別模塊、在安檢通道附近增設智能攝像頭,以及對成都地鐵APP、MLC等票務系統進行升級改造,實現包括人臉識別、移動支付等在內的多元化智慧票務支付功能。

2.智慧測溫。在車站安檢通道設置紅外測溫攝像頭,同時開發智慧測溫系統,實現適應移動和固定場景的乘客體溫無感檢測與體溫異常告警,并上傳至乘客服務平臺進行記錄和告警,為智慧化防疫提供有效的技術支撐。

3.人臉識別過閘。通過人臉識別技術,為乘客提供刷臉過閘及支付票款的服務,實現即時通過,先乘后付,保障乘客刷臉無感快速過閘響應,提升乘客出行體驗,同時提升地鐵的智慧化服務。

4.智慧安檢。通過人臉識別、視頻智能分析、智能識圖及智能集中判圖等新技術、新產品的應用,實現重點安檢乘客異常行為分析與預警;違禁物品檢測與人臉抓拍聯動;防止隔欄遞物、帶包漏檢;智能檢測輔助違禁品識別等功能;有效提升安檢工作效率和智能化水平。

二、平臺整體架構及功能

線網智慧乘客服務平臺按三級架構部署,架構圖見圖1:

圖1 智慧乘客服務平臺功能架構圖

·中心級:中心級包含智慧安檢系統、智慧測溫系統、智慧票務系統,以及與第三方系統平臺的對接服務子系統;同時負責車站級子系統的監測與管理等。智慧乘客服務平臺中心級的基礎硬件、中心服務器、網絡安全設備等設備根據數據中心統一規劃,部署于數據中心云平臺上。

·車站級:車站級子系統由中心級系統統一管理,提供邊緣計算能力。主要包含站級智慧安檢系統、智慧測溫系統、人臉識別系統(提供人臉預篩服務、人臉對比服務)。

·現場級:在進出站閘機及BOM上增設人臉識別模塊、在安檢通道增設各類智能攝像頭、紅外測溫攝像頭及黑體,并將安檢設備聯網。現場配置環網交換機通過光纖組網,上傳現場設備信息及監視系統圖像、視頻至站級GPU服務器和中心級業務系統。

三、系統融合設計

本項目在設計和建設過程中打破傳統安檢、票務獨立設計和建設模式,減少接口、最大限度的實現了資源共享和系統融合設計。分別從以下方面開展系統融合設計:

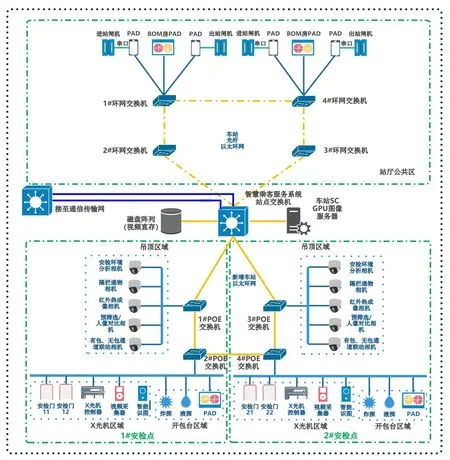

1.前端和后臺設備融合。在閘機AGM和票亭BOM設備上新增高性能的人臉識別終端(PAD),實現人臉識別功能,新增的功能與原票務系統功能融合。智慧安檢、智慧測溫及人臉識別過閘子系統均在前端設置了智能攝像頭,后臺共用視頻管理及視頻分析服務器、智慧安檢與人臉識別過閘共用GPU服務器及磁盤陣列。各系統在站級整合了硬件資源,實現計算和存儲資源的融合和共享。

2.系統網絡架構融合。車站級智慧票務、智慧安檢、智慧測溫子系統現場網絡采用融合設計,架構圖見圖2。在車站AFC設備室/弱電綜合設備室多系統共用1臺站點交換機,與車站公共區現場設置的環網交換機、POE交換機之間通過千兆光纖鏈路組成環網,保證車站網絡的高可靠性。車站閘機及BOM新增的人臉識別模塊通過環網交換機與站點接入交換機,實現與車站及中心數據傳輸;車站安檢機、智能安檢門、自動測溫設備、各類高清攝像機通過POE交換機與站點接入交換機實現與車站及中心數據傳輸。

圖2 車站級系統網絡架構圖

線網智慧票務中心及智慧安檢中心的應用業務由主備數據中心的云平臺統一承載,與車站級業務結合,實現線網中心-車站邊緣的業務協同。

(1)視頻智能分析及人臉識別算法融合

為實現智慧檢人、智慧檢物功能,各站安檢點分別設置了帶包漏檢分析相機(集成于智能安檢門)、人臉比對預篩相機、安檢點監控相機、隔欄遞物監控相機、紅外體溫檢測相機、隔欄遞物相機、乘客異常行為分析相機等各類監控攝像機;在安檢機上設置了入包口攝像機、出包口攝像機以及AI智能識圖設備等,以上各類相機及智能設備均需后臺對采集的圖像和視頻進行實時的智能圖像/視頻分析。

智慧票務平臺、智慧安檢平臺及智慧測溫系統均對人臉識別算法有統一的需求:

人臉識別過閘:通過人臉識別算法,對前端抓拍人臉圖像和后臺進行快速比對。在線網中心和車站分別設置人臉庫比對庫,通過現場設置人臉預篩相機,利用本地人臉庫的小數據量、短網路路徑等優勢,縮小比對范圍,實現閘機人臉PAD抓取人臉信息的快速識別、極速過閘的乘客體驗。

智慧安檢平臺:通過人臉比對,實現重點安檢乘客異常行為分析與預警,以及違禁物品檢測與人臉抓拍聯動。

智慧測溫:智慧測溫系統對所有進站乘客進行智慧測溫,體溫記錄與人臉信息進行關聯。

本次設計將視頻智能分析和人臉識別相關業務整合,由智慧安檢系統線網中心統一提供智慧圖像/視頻分析功能模塊,由智慧票務系統中心級人臉識別后臺及車站級人臉識別子系統統一提供人臉識別功能模塊;視頻智能分析及人臉識別相關業務以虛擬機的方式部署在線網云平臺節點上,各業務系統共用中心級和站級GPU服務器資源,實現車站級各業務系統視頻分析和人臉識別的需求。

(2)業務場景和后臺系統融合

安檢、測溫及刷臉過閘是乘客進站乘車前的三大關鍵應用場景,系統設計按照乘客乘車流程進行業務開發融合設計。

乘客通過成都地鐵APP完成用戶注冊,注冊數據存儲在智慧票務平臺。用戶開通人臉乘車功能后,加密后的人臉注冊數據同步至中心級“人臉注冊庫”。用戶乘車時,先通過智慧測溫設備,由智慧測溫系統對乘客進行溫度判斷,溫度異常時,該乘客人臉信息上送至異常人臉庫,由人工安檢進一步處理;溫度正常的用戶,將進入安檢流程,由智慧安檢系統設備對用戶及隨身物品進行檢測判斷,安檢異常時,該乘客人臉信息上送至中心異常人臉庫,由人工安檢進一步處理;測溫正常且安檢正常的用戶,可正常進站刷臉。用戶過閘時,由位于閘機通道的PAD人臉識別終端獲取乘客的人臉數據,上傳至智慧票務系統對人臉數據進行比對,核對通過后打開扇門過閘;乘客出站后,閘機將通行數據上傳至MLC多元化票務平臺,完成基于臉碼互通的票務匹配及用戶扣費流程,推送扣費信息至智慧乘車服務平臺,由APP向用戶實時通知并顯示扣費及行程相關數據。

智慧票務系統與地鐵的AFC系統架構相互融合:基于統一的成都地鐵APP作為人臉注冊錄入入口,建設線網級中心人臉識別比對子系統,并建立成都地鐵乘客中心人臉信息庫,同時建設車站人臉識別比對子系統,建立車站常旅客站點人臉信息庫;對接MLC多元支付平臺,打通人臉和二維碼兩種過閘方式的行程融合,通過完善一體化賬戶體系完成行程扣費,為地鐵旅客提供良好的用戶體驗。

智慧乘客服務平臺整體采用功能模塊化設計。各業務子系統共享后臺數據資源,打通了外部業務系統(NCCC/ACC/MLC)之間的數據接口,實現了業務流程的融合。

(3)機房設備融合

車站級各子系統共用GPU服務器、站級交換機、磁盤陣列、網絡安全等設備,各類設備設于同一機柜內,共用UPS電源和配電設備,共享設備用房,實現了機房整合和運營管理及系統維護的融合。

線網中心級設備部署于主備數據中心的模塊化機房,系統硬件由云平臺進行統一維護和智能化管理,各業務應用系統由系統承包商及主管業務部門按照職責統一運維。

云化數據中心的運維應兼顧傳統數據中心的運維方式和工具,遵循ITIL服務體系框架,對IT服務流程進行平臺化管理。云平臺配置專業的運維信息系統,采用集中部署、云化部署對云設備和非云設備信息進行實時監測,實現運維的可視化、智能化。

(4)后臺數據融合

乘客在APP注冊信息、安檢、測溫、刷臉過閘等流程產生的各類交易信息、以及系統從前端采集的各類設備狀態、報警信息、圖像及視頻信息等在線網級云平臺集中存儲。數據處理平臺對各層級子系統采集的各類基礎數據(實時數據和歷史數據)進行整理、分析、挖掘,通過對分析功能和基礎能力的集成,形成不同功能支撐單元,為應用分析層提供數據和功能支撐:比如匯總各類交易統計報表、分析各類關鍵指標、預測客流結果、綜合展現安檢告警信息和設備狀態信息等,根據需要向企業內部各生產系統以及企業外部職能部門提供分析匯總后的綜合信息。結合大數據智能分析技術,可以實時顯示線網安檢態勢、線網客流動態等,一方面為大客流預警提供有效的數據支撐,另一方面能深度了解乘客出行特征,提供高效、便捷的出行服務。通過疊加地鐵信息要素如客流數據、行車數據、地鐵周邊交通信息等,以輔助城軌調度指揮和應急指揮。

四、系統設計的創新性

本項目在各系統設計和建設中實現了以下技術創新:

一是搭建國內軌道交通行業第一個集智慧安檢、票務、測溫系統的綜合性乘客服務平臺;前端及頂層系統融合,構建AI智慧交通一體化生態。

二是打破傳統安檢、票務分立模式,國內率先在城市軌道交通行業實現乘客實名制的人臉識別、智慧安檢、測溫防疫多場景綜合應用落地,與公安人證系統信息互通;

三是國內首次大規模對全網車站全部通道閘機、BOM改造新增人臉識別PAD,人臉庫規模達到千萬級,通過人臉預篩,分級設庫,實現超高并發比對和快速過閘;按需進行改造,系統平滑升級,改造期間運營不中斷;

四是國內首次全線網線路應用集中判圖系統,采用違禁品自動識別技術、多車站集中判圖綜合調度技術、智慧安檢中心管理平臺等達成實時判圖、遠程判圖、集中判圖、AI智能輔助判圖等功能,實現軌道交通安檢工作減員增效;

五是建設線網級乘客綜合服務平臺,系統、功能模塊化設計,形成線網統一的建設標準、驗收標準,接入標準,與外部系統COCC、ACC/MLC、NCCC數據互聯互通共享;

六是采用云邊協同架構,依托站級邊緣層實現底層生產數據采集及處理,線網云平臺后臺數據信息互通、業務共享,實現人臉信息AI比對及乘客安檢、測溫、票務數據信息關聯分析。

本項目建設的成都軌道交通智慧乘客服務平臺是國內城市軌道交通集智慧安檢、智慧票務、智慧測溫多系統融合的綜合性乘客服務系統平臺之一,是城市軌道交通智慧票務、智慧安防、防疫管控的重要支撐平臺,是落實建設智慧城市、智慧城軌的重點落地項目。

通過云計算、大數據、人臉識別、無感測溫、智能判圖等技術的綜合應用,全面提升地鐵運營的全息感知、實時分析、科學決策和精準執行能力,打造業務智能聯動、資源智能適配的“智慧地鐵”,保障運營全局安全、提高運輸效率、改善經營效益和提升服務質量,實現乘客良好的無感出行體驗。