鄂君舟車隊特節行天下鄂君啟金節詳解

程露

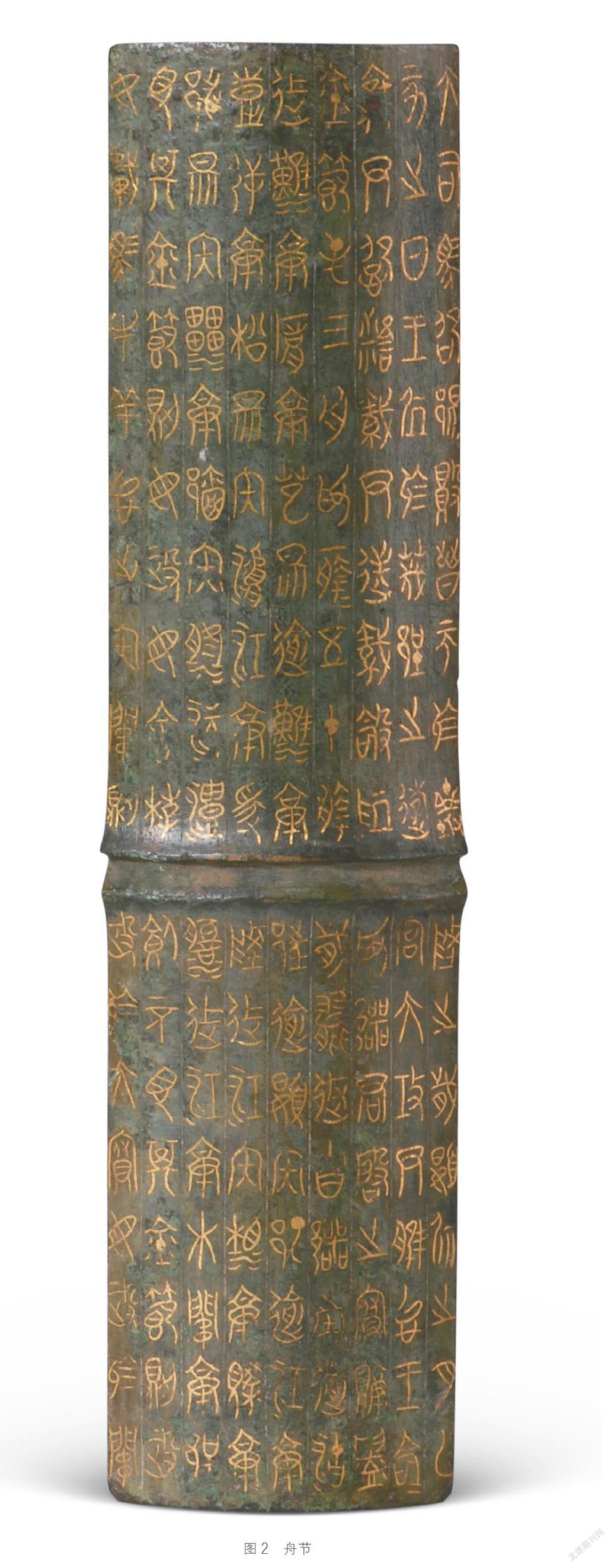

鄂君啟金節(圖1、圖2),是楚懷王頒發給鄂地封君啟的免稅通關憑證。金節為青銅質地,形似剖開的竹片,表面布滿錯金銘文,金、銅渾然一體,相互輝映,熠熠生輝。

一、錯金銘文工整圓潤

鄂君啟金節共5件,中間有兩道凸起的弦紋仿竹節而作,將金節分為上長下短的兩段,3件車節大小相同,長29.5,寬7.1厘米。2件舟節稍長,長31,寬7.3厘米。 金節銘文共9列,兩列之間以直線分隔,舟節上方每列有10字,節下方每列有8字,9列共162字。車節上方每列有9字,下方每列有7字,一行共16字,9列共144字。但是我們仔細觀察,會發現舟節、車節有幾個字的下方都有兩個小橫線,這是戰國文字中的重文符、合文符。重文、合文,是中國古代文字的一種簡略方式,雖然字形、占格均為一個字,但是讀音和含義都是兩個字。這種文字的省略方式在商代甲骨文上就已經出現,但是并非用兩橫作為合文符。兩橫形狀的重文符、合文符在春秋晚期開始出現,戰國時期大量使用。此后,合文符漸漸消失,但是重文符至今都還在沿用。舟節第2列第18字,“命”為重文,代表兩個“命”字,第4列第7字“一舿”為合文,所以舟節一共164字。車節第3列第4字“命”為重文,第5列第16字“一車”為合文,第6列第5字“廿”為合文,表示20,第6列第9字“一車”為合文,因此車節一共148字。金節銘文包括合文、重文,9列橫、豎皆對齊, 不留空格,說明金節在鑄成之前,文字經過反復修改、計算字數,才能既表述清晰,又排列整齊、美觀。

鄂君啟金節表面銘文,采用錯金鑲嵌工藝,這種鑄造工藝需要在銅器上預先鑄出紋飾或銘文的溝槽,再利用黃金延展性較好的特性,將黃金錘制成細小的金絲,鑲嵌在溝槽內,最后在器物表面進行打磨。在青銅器上施以錯金銀工藝約始于春秋中晚期,盛行于戰國至西漢。青銅器上出現長篇錯金銘文并不多,春秋時期的欒書缶錯金銘文僅40字。戰國時期,楚國的兵器上常出現錯金銘文,字數也很少,鄂君啟金節的錯金銘文是迄今為止所見東周時期銘文最多的錯金銅器。金節表面錯金工藝極為精湛,金與銅渾然一體,用手撫之,無任何凹凸之感。鄂君啟金節的文字一改戰國早期楚國文字體勢修長、筆畫弧曲細勻的特點,字體開始向方正扁平轉化;同時亦有別于戰國晚期楚國文字的扁平草率。金節文字受當時廣泛使用的簡帛文字影響較深,文字書寫平直、簡便,不再出現與字形無關的弧曲造型,筆畫變粗,圓潤秀勁,書法流暢,是戰國中期楚國文字的代表。

金節共發現5件,其中4件是1957年4月壽縣兩位農民李義文、徐世均在壽縣家花園挖土時發現,分別為1件舟節,3件車節。還有一件舟節是1960年在安徽省蒙城縣一位農民家中征集得到,據說也是出土于壽縣。而金節的實際節數,殷滌非曾根據實物弧度分別對車節、舟節試作拼合圖,正好5塊可以拼合成一段圓形竹筒,因此認為這兩組金節可能各有5塊,合而為一,分而為五。并推測了金節缺少的節數有兩種可能,一是存于墓葬中尚未發現。二是根據說文“守國者,其節半在內,半在外”。當時雖有5件,因有兩件或一件存于王處,實際在鄂君處只有此數。郭沫若、商承祚都贊同此觀點。但是劉和惠認為鄂君啟金節可是窖藏之物,可能鄂君啟的后代,把節當做傳家之寶埋入地下的;也可能是鄂君啟早已將金節撤回,存于大府,在緊急情況下,隨其他物件倉促入土的,因此出土的舟節2枚、車節3枚,有可能就是節的原數。現在距金節出土已經有60余年,仍然沒有見到新的金節出土,在沒有新的證據出現以前,筆者贊成劉和惠的觀點,舟節為2枚,車節3枚應該就是節的原數。

二、楚王頒發自名為節

舟節和車節是楚懷王頒發給鄂君啟舟、車隊的免稅通關憑證,按照金節所記述的內容大致可分為四段:第一段舟節、車節字數、內容完全一致,共57字,記述了楚懷王頒布命令為鄂君啟鑄造金節的時間、地點、鑄造者及名稱。

大司馬邵陽敗晉師于襄陵之歲,夏層之月,乙亥之日,王處于藏郢之游宮。大工尹雕以王命,命集尹您轄,箴尹逆,箴令阢,為鄂君啟之府造鑄金節。

第一句“大司馬邵(昭)陽敗晉師于襄陵之歲”,是指楚懷王六年(前323),楚國的大將昭陽大敗魏國,并獲得8座城池。這個重要事件在《史記·楚世家》中亦有記載“(楚懷王)六年,楚使柱國昭陽將兵而攻魏,破之于襄陵,得八邑”。戰國時期,凡稱晉皆指魏國。這句采用了楚國特有的大事紀年法,以一件比較重要的事件來記載鑄造金節的時間。劉彬徽在研究楚國紀年方法后,認為史事發生之年比所紀之年要早一年,因此鄂君啟金節的鑄造時間應該為公元前322年,是極為有道理的。夏尿之月,乙亥之日是具體到公元前322年的某一天。

“王處于藏郢之游宮”,是楚懷王發布為鄂君啟鑄造金節命令的地點,在藏郢的一個王宮內。“大工尹雕以王命,命集尹卿轄,箴尹逆,箴令磯,為鄂君啟之府造鑄金節。”大工尹雅奉楚懷王的命令,讓集尹卿轄,箴尹逆,箴令磯為鄂邑的封君啟鑄造金節。這句明確記錄了金節的鑄造者、以及為誰所鑄造。大工尹是楚國掌管百工技藝的官職,雅是大工尹的名字。集尹、箴尹、箴令都是楚國的官職,等級低于大工尹。在金節上明確記錄鑄造者的名字是戰國中期以后“物勒工名”制度的具體體現。《禮記·月令》載:“物勒工名,以考其誠。功有不當,必行其罪,以窮其情。” 這是目前所見有關“物勒工名”制度最早的記錄文獻。器物的制造者、監造者必須對鑄造器物的質量負責,如果出現質量不過關,就會追究其責任,并給以相應的懲罰。“物勒工名”最早見于戰國中期三晉地區的青銅兵器上,秦、漢時期一直流行。

鄂君是楚國在鄂邑的封君,啟是鄂君的名字。鄂君啟到底是誰,在史書中沒有明確記載。但戰國時期楚國的封君,主要是戰國時期楚國的王族成員或者是春秋以來楚國舊貴族的后裔,也有一些因為戰功受封的封君。因此鄂君啟也應該是楚國地位顯赫的貴族,才能獲得由楚王親自下令鑄造的免稅金節。

在這段的結尾處,有“造鑄金節”四字,明確表明這個竹節形的青銅器物,其名稱為“金節”,金是制作金節的材質,青銅在商周時期都被稱為“吉金”,且其銘文皆為黃金嵌錯制成,稱之為“金節”極為合適。節是我國古代的一種通行憑證,文獻中很早就有記載,《周禮·掌節》曰:“掌守邦節而辨其用,以輔王命。守邦國者用玉節,守都鄙者用角節。”《周禮·秋官·小行人》載:“達天下之六節,山國用虎節,土國用人節,澤國用龍節,皆以金為之。道路用旌節,門關用符節,都鄙用管節,皆以竹為之。”節有玉、角、青銅、竹等材質,在不同的場合有虎形、人形、龍形等不同的形狀。從目前考古發現看,能明確為“節”的器物并不多,除鄂君啟金節外,還有傳賃虎節等,但是自名為“節”的,僅見于鄂君啟金節,為我們了解古代用節制度提供了非常重要的實物資料。3B1BAE5D-1649-45ED-AF72-F30E808BE669

三、舟來車往貿易繁榮

第二段,車節、舟節內容有所不同,主要介紹了車節、舟節在商隊運輸中使用的工具,貿易可以通行的貨物量,禁運物資等。

舟節12字:“屯三舟為一胯,五十胯,歲一返。”車節44字:“車五十乘,歲一返。毋載金、革、黽、箭,如馬、如牛、如德,屯十以當一車,如擔徒,屯二十擔以當一車,以毀于五十乘之中。”

舟節規定最多通行50艘大船,或者150艘小船,一年內往返。

水路運輸貨物的工具主要有兩種:舟和胯,三舟與一舿的運載量相同。

車節規定了最多通行50輛車,一年內往返。禁止運輸青銅、皮革等軍用物資。如果用馬、牛等牲畜拉貨物,10匹與一車的運載量相同;如果用挑夫運輸,20人與一車的運載量相同。這些都要從50輛車的運載總量中減去。陸路運輸貨物的工具包括三種:車,牲畜(馬、牛等),擔徒。并規定了三種運輸工具的換算方法,20擔徒與十牲畜、或者一車的運載量相同。

50胯和50乘的運載量到底有多少呢?鄂君啟的販運規模及免稅限額到底有多大呢?

劉和惠根據漢代劉熙《釋名》載“船又曰舟,二百斛以下曰艇”,認為舟的運載量大于艇,不會低于300斛,1斛約合今20公斤有余,每舟的運載量不小于6噸,50胯的運載量不小于900噸。兩枚舟節的運載量加在一起應該超過1800噸。郭德維的推斷與此類似。劉和惠還根據《墨子·魯問篇》中記載墨子所造的車轄可“任五十石之重”,推測金節中一車的載運量大致在1000公斤左右,50乘大致為50噸左右。李家浩對楚國的“擔”做了一個分析,“一擔”約合今27000毫升,經過換算,鄂君啟的車隊50乘大致可以運輸27噸貨物。徐少華認為每車載運貨物1000或1200斤,50乘計有5~6萬斤之多;按20擔徒當1車換算,50乘可以折算為1000擔夫,長途販運以每人挑60斤計算,亦有6萬斤左右,約合30噸。根據這些數據,我們大致可以推算,鄂君車隊50乘可以販運的規模大致在27~50噸之間。那么3枚車節的運載量總共不超過150噸。可見水路通行的運載量遠遠大于陸路。

車節和舟節都同時提到了“歲一返”,這直接關系到貿易的規模。現在一般有三種不同的看法,一種認為是鄂君啟的舟、車隊一年只能往返通行一次,每次可用舟50胯、車50乘;第二種觀點認為,鄂君啟的車、船隊一年內不限次數,每次都可用車50乘、舟50胯;第三種觀點認為鄂君啟的車、船隊一年內不限次數,也不限每次用車、舟的數量,但是一年內每枚金節總計可以允許免稅的限額累計不能超過50胯和50乘。這三種免稅方式,第一種規定過于死板,與戰國時期楚國商品經濟的自由可能相背;第二種觀點,販運的貨物量過大;第三種觀點相對合適,既能根據時節不同,調節販運貨物的種類、數量,又可以使免稅額不會過大。

此外,“歲一返”還有另外一層意思,他代表的是每枚金節的免稅額度是一年,一年到期后,需要將此金節返歸官府核查一次,在一個稅務年度結束之后,又開始執行新一輪的免稅限額,這就保證了金節連年有效。

在車節中,還明確規定金、革、黽、箭這4種物資禁止販運。但舟節無相應條款,青銅、皮革、制作弓箭所用的物資,都是軍需物資、事關國家防衛,在陸路中明確禁止,很可能是因為車行路線主要集中于淮河沿岸,是楚國的北部邊境,因此禁止運輸,而舟行路線多經這些物資的產地,且主要路線在楚國境內,所以可以進行貿易。

四、持節在手通行全國

第三段,舟節和車節都出現了很多地名和水名,這就是金節所規定的從鄂到郢的水陸交通路線。鄂在今湖北鄂州、黃石一帶,郢即楚的郢都紀南城(今湖北江陵)。

舟節59字:自鄂市,逾油上漢,就屑,就蕓陽,逾漢,就郢,逾夏,內邸,逾江,就彭射,就松陽,內瀘江,就爰陵,上江,內湘,就牒,就邶陽,內疆,就郵,內資、沅、澧、油,上江,就木關,就郢。

車節29字:自鄂市,就陽丘,就方城,就兔禾,豪就梄焚,就繁陽,就高丘,就蔡,就居巢,就郢。

關于金節所記的水陸交通路線,所經過的地區,前輩學者多有考證,有些地點至今仍有爭議,本文不再贅述。大致可以將舟節路線分為三條:西北線達湖北西北境與河南西南境;東線達安徽、江西的長江兩岸地區;西南到今湖南省境。車行路線只有一條,從鄂州出發,往北再往西,經湖北、河南南部及安徽(圖3)。

金節所記路線遍及楚國全境,戰國時期楚國水陸交通非常發達,鄂君商隊持金節,就可在全國暢通無阻,享受免稅特權。

五、免稅憑證見則毋征

第四段規定了鄂君的舟、車隊的免稅方式,以及哪些物品不能免稅。

舟節36字:見其金節則毋征,毋舍樣食,不見其金節則征,如載馬、牛、羊,以出入關,則征于大府,毋征于關。

車節18字:見其金節則毋征,毋舍樣食,不見其金節則征。

舟節、車節都規定,見到金節,就不要征稅,同時也不提供食宿。不見金節就要征稅。金節的本身就帶有防偽特征,其制作采用青銅和黃金兩種貴重金屬,青銅在戰國時期是重要的戰略物資,僅貴族才能享用,而復雜的嵌錯工藝,更非普通商人可以仿制,因此金節的查驗并不需要復雜的手續,只要隨鄂君商隊一起在關卡進行目驗即可。

舟節還有一個附加規定,如果運載馬、牛、羊等貨物,就在大府征稅,而不要在關卡征稅。由此可見,楚國負責收取關稅的機構,至少有兩級,一級為“大府”,是中央稅收、財政機關,一級為“關”。兩者有不同的分工,“大府”直接負責征收少數重要物資如馬、牛、羊等的關稅;“關”則負責征收大多數普通貨物的關稅。

鄂君啟金節鑄造距今已有2000余年了,歲月給他披上了一件青綠的外衣,卻依然掩蓋不住他金光閃閃的光芒。2000年前的漢字我們至今仍在使用,2000年前的路線我們依然可以走過,他默默為我們述說著2000多年前楚國繁榮的商貿、發達的交通網絡以及完備的關稅制度。

(責任編輯:李紅娟)3B1BAE5D-1649-45ED-AF72-F30E808BE669