西寧城市化對氣溫的影響

謝啟玉, 趙 娟, 朱寶文, 余學英, 沈 潔

(1.青海省西寧市氣象臺,西寧 810016; 2.青海省氣象干部培訓學院,西寧 810016)

引 言

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change,即政府間氣候變化專門委員會)第五次評估報告指出,1880-2012年全球海陸表面平均溫度升高了0.85 ℃。隨著全球氣溫的上升和社會經濟的快速發展,作為土地覆蓋形態變化最明顯的城市增溫更是顯著,且由于人類生產、生活集中化狀況促使城市化加速擴大,形成了相對于郊區而言的城市較高氣溫。與城市化率快速增長相對應的是近年來各地城市熱島越來越強[1-5],因此對于城市化影響的研究也越來越廣泛[6-15]。基于大氣溫度監測[1-11]、流動測量[13]、衛星遙感[12-17]、格點資料[18]及數值模擬[19]等數據資料,多年來各學者對城市熱島的分布、變化特征、形成機制、城市化對氣溫[20-22]及各行各業的影響進行了廣泛的研究[23-27],均認為城市化加速發展和規模加大造成熱島范圍增大、強度增強,城市化影響使各地極端氣溫暖指日數增加而冷指日數減少;但城市綠化面積擴大等土地覆蓋和利用的改變,又使熱島效應減弱。由于各地采取合理城市規劃、加強環境治理等有效的緩解措施,近年來城市氣溫的極端性有所弱化。

西寧市處于青藏高原東北部,作為青海省的省會城市和面積最大、人口最集中的城市,因其相對舒適的夏季溫度而被稱為“中國夏都”。近年來西寧市政府也著力打造“涼爽城市”。但隨著城市化進程的加快,工業、交通、人口等高度聚集分布,致使城市氣溫越來越高[28],城市化影響越來越明顯[29]。西寧城市化快速發展對城市氣溫影響程度如何,對氣溫表征的季節轉換等方面有何影響,都有必要進行深入的研究。由于西寧每年自10月至次年4月有長達7個月的供暖期,這對城市氣溫也有明顯的影響。因此本文用西寧及周圍有代表性國家級氣象觀測站長時期的實測氣溫序列,劃分全年、供暖期與非供暖期進行城市熱島強度特征的分析,進而探索城市化對極端氣溫、季節開始等的影響,為城市環境保護、城市規劃、開展綠色旅游等可持續發展提供氣候方面的參考。

1 資料和方法

1.1 郊區代表站選取

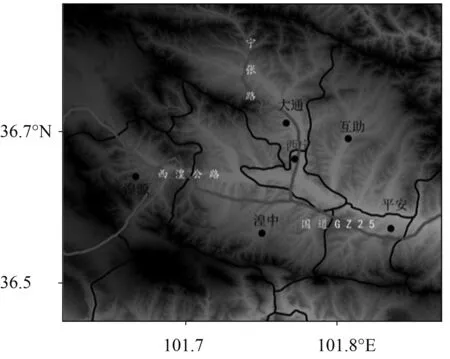

西寧周圍具有較長時間序列資料的國家級氣象觀測站有5個(圖1)。其中,大通很久以來就屬于西寧市管轄,海拔(2450.0 m)略高于西寧的(2295.2 m),平安的(2125.0 m)低于西寧的。大通、平安測站處于城鎮較中心地帶,湟中、湟源、互助站均處于縣城的邊緣地帶;西寧、大通、平安均處于青海河湟谷地中,湟中、湟源、互助處于其南北兩側;主要公路從大通-西寧、西寧-平安通過,離湟中、湟源、互助較遠。由于地形的影響,河湟谷地全年最多風向為東南風,湟中、湟源、互助均為迎風坡。因此,選擇湟中、湟源、互助較適合作為西寧郊區的代表站。

圖1 西寧市區周圍站點分布及地形圖

1.2 資料處理與方法

1.2.1 資料處理

由于各觀測站建立的時間不同,為了保證數據的完整性和一致性,資料序列統一以最晚的湟中站1959年為準,選取1959-2015年時段內西寧、湟中、湟源、互助站逐日平均、最高(低)氣溫、極端最高(低)氣溫數據。由于該時段內各站不同的年份都出現了一次遷站,為了保證數據的可靠性,對資料進行了嚴格的質量控制和均一性檢驗。方法如下:(1)如果最高氣溫減去最低氣溫為負值,標識為錯誤值,用錯誤值前后的觀測數據建立線性關系訂正;(2)最高氣溫和最低氣溫的平均值與平均氣溫的差值分別>±5.0℃時,根據降水量及降水時段來分析數據合理性;(3)對于部分缺測數據,用缺測前后的觀測數據建立線性關系訂正;(4)對于各站遷站后的數據,根據同時期其他周圍3站的觀測數據利用多因子逐步回歸法對氣溫序列進行訂正。同時,對于4個測站之間的平均氣溫進行相關性分析,以確定屬于同一氣候區,4個測站兩兩之間的相關系數均通過了0.001的顯著性檢驗。總人口、工業總產值、綠地總面積等城市社會資料來源于西寧市統計局及其發行的《西寧統計年鑒》和《西寧國民經濟和社會發展統計公報》。

1.2.2 方 法

本文研究方法為:(1)城市熱島強度(UMR[30],單位:℃):城市氣溫距平與郊區氣溫距平之差,城市氣溫=西寧氣溫,郊區氣溫=(湟中氣溫+湟源氣溫+互助氣溫)/3;(2)城市熱島強度趨勢(單位:℃/10a):線性趨勢法,以回歸方程的相關系數作顯著性檢驗;(3)城市化影響E(單位:℃/10a或天/10a):城市氣溫距平的變化率與郊區氣溫距平變化率之差;(4)城市化影響貢獻率,即城市化影響占城市氣溫距平變化率比重的絕對值,用百分數表示。對于極端降溫指數和季節開始日期的處理也是該方法。

另外用M-K方法進行時間序列的突變檢驗,其中UF與UB分別為根據時間序列構造的統計量。若UF或UB的值大于0,則表明序列呈上升趨勢,小于0則表示呈下降趨勢。當UF與UB出現交點時,交點時間對應為突變出現的時間。具體計算過程如文獻[31]所示。

2 西寧城市熱島強度特征

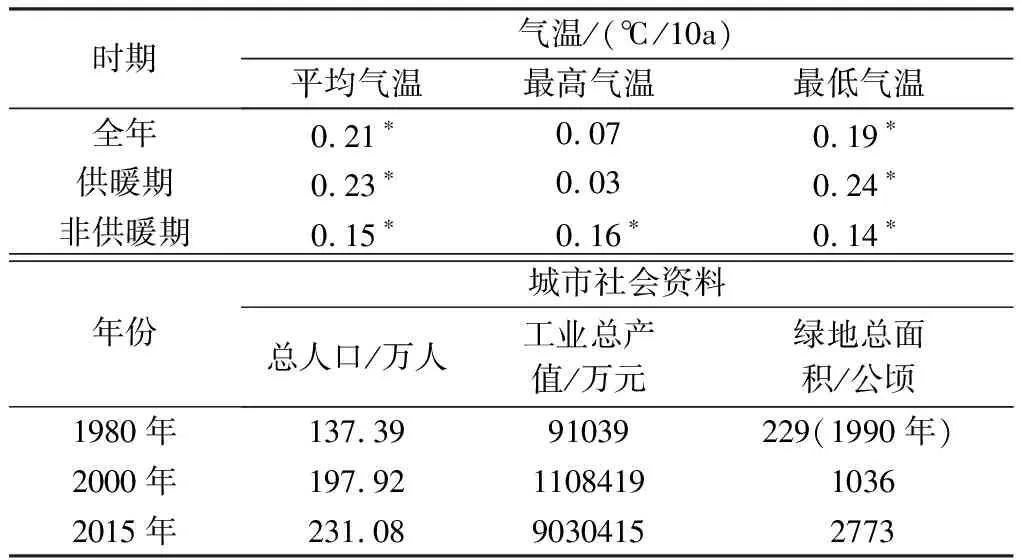

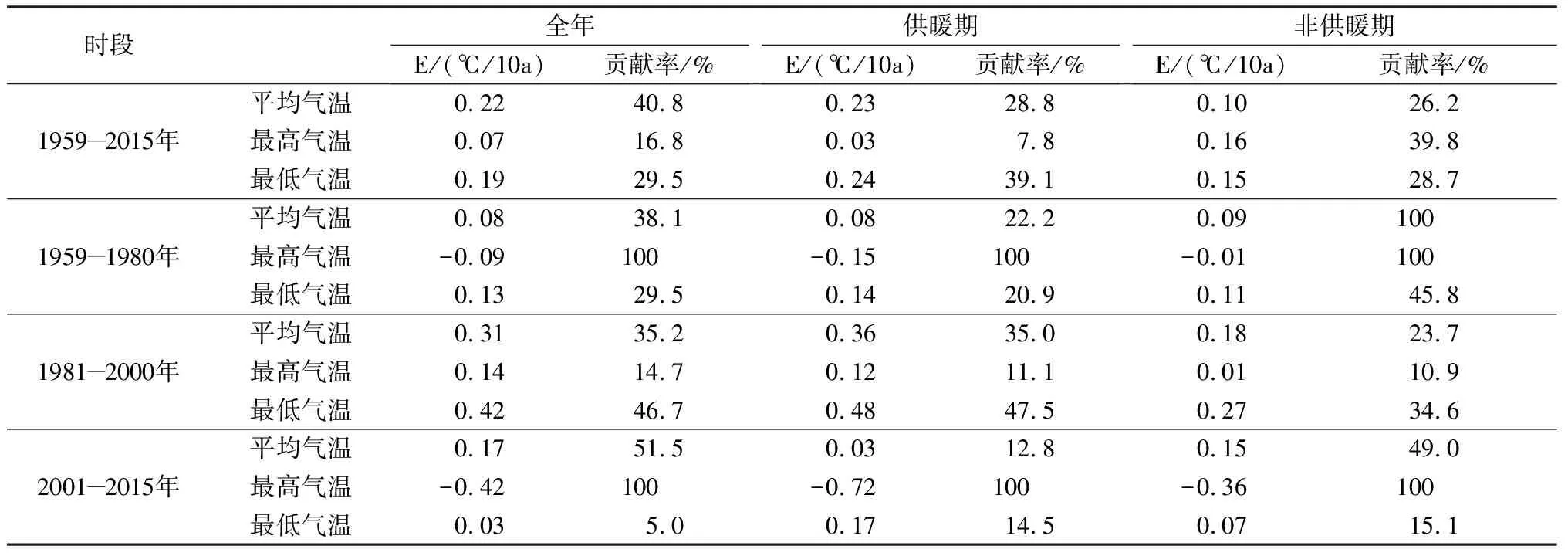

表1是西寧1959-2015年全年、供暖期與非供暖期城市熱島強度趨勢和城市社會資料。由表1可見,各氣溫的城市熱島強度變化率均>0,即總體上熱島強度是增強的。平均氣溫的城市熱島強度全年與供暖期增強率均較大,分別為0.21 ℃/10a和0.23 ℃/10a。最高氣溫的城市熱島強度全年、供暖期變化趨勢不顯著,非供暖期較強,為0.16 ℃/10a。這是由于隨著城市化程度不斷加快(1980-2015年總人口增加了68.2%),城市建筑群逐漸密集增多,工業迅速發展(1980-2015年工業總產值增加了98.2倍),非供暖期白天車輛更多、交通更繁忙、人口更密集,致使城市最高氣溫升高明顯。最低氣溫的城市熱島強度全年、供暖期均呈增強趨勢,尤其是供暖期增強趨勢最明顯,達到了0.24 ℃/10a。這是由于供暖期為保證有效供暖,熱電廠、供熱站等的供暖設備在夜間集中運行,且受寒冷天氣影響,居民生活釋放熱量大增,致使城市最低氣溫明顯升高。

表1 西寧1959-2015年城市熱島強度(UMR)趨勢、城市社會資料

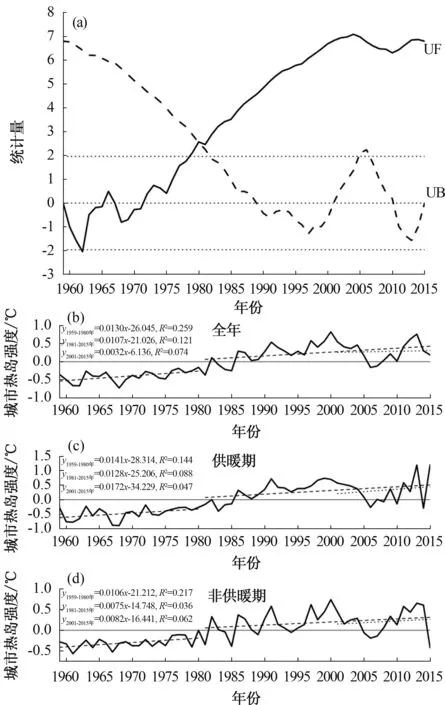

從城市熱島強度(最低氣溫為代表)的M-K分析(圖2a)來看, UF曲線的變化表明1959年以來西寧城市熱島強度呈明顯增強的趨勢, 1980年之后這種增強趨勢均通過了0.01的顯著性檢驗,表明城市熱島強度增強趨勢十分顯著;UF與UB曲線在1980年相交,雖未通過顯著性檢驗,但可以看出這是一明顯的轉折點,表明城市熱島強度在1980年有一明顯的突變轉折;UB曲線在2000年之后也出現較大波動。

圖2 西寧城市熱島強度的M-K檢驗(a)和變化序列(b、c、d)

相應的城市熱島強度序列(圖2b、c、d)主要有2個明顯的變化階段:第一階段為1959—1980年,城市熱島強度全都處于負值,可能是經過距平標準化處理后,西寧最低氣溫的距平低于郊區距平造成,但無論是全年還是供暖期、非供暖期,西寧城市熱島強度均呈現迅速增強趨勢,尤其是供暖期的最強,達到0.14 ℃/10a,通過了0.05的顯著性檢驗。這也進一步表明,隨著西寧城市化范圍的明顯擴大,供暖設備及用戶迅速增加,對城市最低氣溫的影響顯著增強,城市化效應開始產生。第二個階段1981-2015年為波動起伏較大的時段,城市熱島強度以正值為主,但增強趨勢有所減弱,其中非供暖期減弱幅度最大。這與西寧市區加強環境治理、增加綠化面積有關(1990—2015年綠地總面積增加了2544公頃)。2000年之后,波動明顯增大,全年、非供暖期增強趨勢明顯減弱,這與馮仕超等[32]的結論相一致。

綜上所述,西寧城市熱島強度在1980年有一明顯的由迅速上升至緩慢波動的階段性轉折,且2000年之后波動增大,強度總體上減弱。

3 西寧城市化對氣溫的影響

3.1 城市化對氣溫的影響

由于西寧城市熱島強度在1980年有一個明顯的階段性轉折且2000年之后波動性增大,因此統計了1959-2015年、1959-1980年、1981-2000年及2001-2015年全年供暖期和非供暖期氣溫的城市化影響及城市化影響貢獻率(表2)。

由表2可知,1959-2015年西寧城市化影響均為正,即城市化影響造成氣溫升高。平均氣溫與最低氣溫的城市化影響較明顯,分別為0.22 ℃/10a和0.19 ℃/10a,相應貢獻率分別為40.8%和29.5%。供暖期最低氣溫的城市化影響最明顯,為0.24 ℃/10a,相應貢獻率為39.1%;非供暖期最高氣溫的城市化影響最明顯,為0.16 ℃/10a,相應貢獻率為39.8%。西寧非供暖期城市化對最高氣溫的影響最為顯著。這與城市化對華北、東北地區的平均氣溫和最低氣溫的影響明顯而對最高氣溫的影響較弱[10,20]的研究結果比較一致。從各個階段來看,1959-1980年平均氣溫和最高氣溫的城市化影響較弱,最高氣溫的城市化影響均為負且相應的貢獻率均達到100%;1981-2000年城市化影響較1980年之前的明顯增強,其中最低氣溫的城市化影響最明顯,最高氣溫的城市化影響則轉為正;2001-2015年城市化影響又明顯減弱,尤其是最高氣溫的城市化影響轉為明顯的負,相應貢獻率達到100%,即城市化影響抑制最高氣溫的升高。

表2 西寧氣溫城市化影響及城市化影響貢獻率

可見,西寧的城市化影響對氣溫的增強作用主要在1981-2000年,2000年之后城市化影響明顯減弱,尤其是對最高氣溫轉而起抑制作用,這種轉變可能與郊區代表站的城鎮化發展更迅速,致使其升溫速率超過西寧市區有關。另外,城市生態環境改善如綠化面積的擴大等,也明顯發揮了抑制增溫效應。

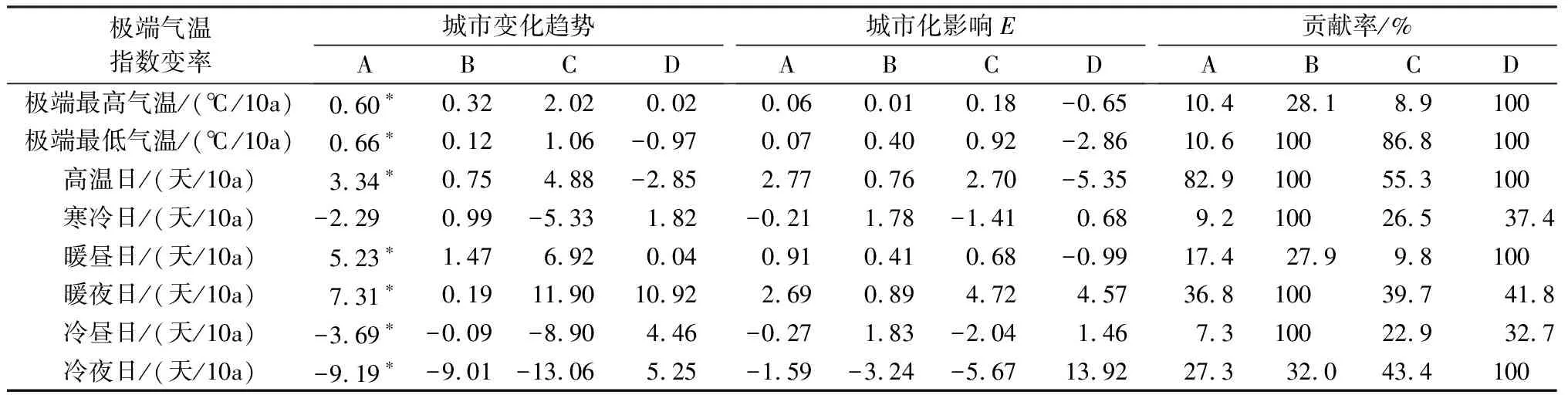

3.2 城市化對極端氣溫的影響

定義極端氣溫指數[21-22]來分析西寧城市化對極端氣溫的影響:①極端最高(低)氣溫是年中氣溫極端最高(低)值;②高溫(寒冷)日是年中最高(低)氣溫大于28 ℃(小于0 ℃)的日數;③暖晝(夜)日是日最高(低)氣溫大于90%分位數的日數;④冷晝(夜)日是日最高(低)氣溫小于10%分位數的日數,其中郊區的為3個代表站的平均(表3)。

統計結果(表3)顯示,1959-2015年西寧暖指日數增多的趨勢非常明顯,尤其是高溫日數、暖晝日數和暖夜日數增多率非常大,其中1981-2000年增加趨勢最明顯,2000年后增加趨勢顯著減弱,尤其高溫日數轉為減少趨勢。西寧冷指日數則均呈明顯的減少趨勢,冷夜日數減少趨勢最明顯,達到-9.19天/10a,極端最低氣溫呈增高趨勢。其中1980年之前各冷指日數減少的趨勢較弱,寒冷日數為略增加的趨勢;1981-2000年減少趨勢明顯增強,尤其冷夜日數減少率達到了-13.06天/10a;2000年之后則轉為相反的趨勢,即冷指日數呈增加趨勢,但極端最低氣溫呈降低趨勢。

表3 西寧極端氣溫指數城市化影響和城市化影響貢獻率

從城市化影響來看,1959-2015年暖指數的城市化影響均為正,表明城市化影響造成極端最高氣溫增高和暖指日數的增多,尤其對高溫日數、暖夜日數的影響最明顯,達到2.77、2.69天/10a,相應貢獻率分別為82.9%、36.8%。其中,1981-2000年城市化影響增強最明顯,2000年之后除暖夜日數外,城市化對暖指數的影響轉為負,即城市化影響對極端最高氣溫的增高和大部分暖指日數的增加起抑制作用。冷指數的城市化影響除極端最低氣溫外,均為負,表明城市化影響造成冷指日數的減少,尤其對冷夜日數的影響最明顯,達到-1.59天/10a,相應貢獻率為27.3%。其中,1981-2000年城市化影響明顯增強,尤其冷夜日數達到了-5.67天/10a,相應貢獻率為43.4%,2000年后城市化對冷指數轉為相反的影響。

可見,1959-2015年西寧極端最高氣溫、極端最低氣溫均呈增高趨勢,暖指日數增多、冷指日數減少趨勢明顯。城市化影響使暖指數增強、冷指數減弱,這種影響主要出現在1981-2000年。2000年之后,城市化影響轉為相反的作用,即造成暖指數減弱、冷指數增強,使極端氣溫整體上呈現降低態勢,這與西寧城市熱島強度2000年后總體上減弱相一致。其原因可能一方面是對全球變暖停滯的響應[33],另一方面是西寧為打造涼爽城市進行的城市規劃與綠化成果顯著(表1)。此外,與北京、長江三角洲地區[21-22]城市化對冷指數如最低氣溫、冷(暖)夜日數的影響顯著不同的是,西寧城市化對暖指數如高溫日數的影響也顯著。

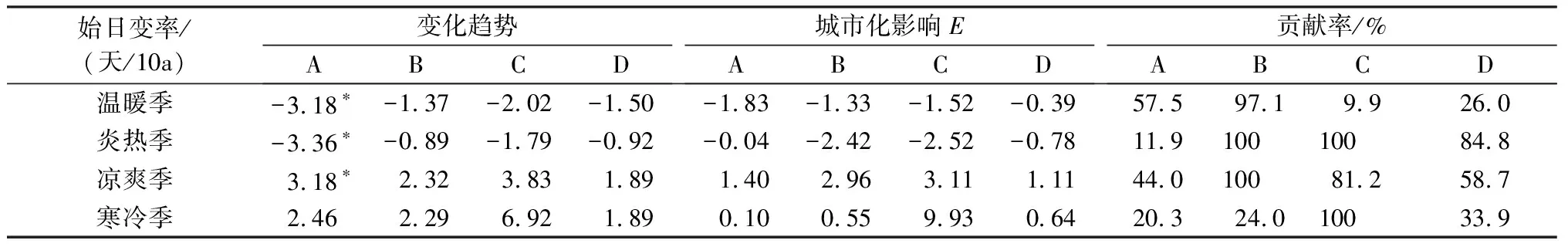

3.3 城市化對季節轉換的影響

以西寧各季節開始日期占每年中的第幾順序日來分析城市化對季節轉換的影響(表4)。溫暖、炎熱、寒冷季開始日期分別指日平均氣溫穩定通過5 ℃、15 ℃、-5 ℃的初日,涼爽季開始日期指日平均氣溫穩定通過10 ℃的終日。

從各季節轉換時間來看,溫暖季、炎熱季開始的日期(順序日)呈現明顯逐年減少趨勢,達到了-3.18天/10a和-3.36天/10a,即溫暖季、炎熱季開始日期明顯向前推進,表明西寧溫暖季、炎熱季開始的時間越來越早。其中,1981-2000年推進速率最明顯,2000年之后推進的速率明顯變緩。涼爽季、寒冷季開始的日期(順序日)呈現逐年增加的趨勢,分別為3.18天/10a和2.46天/10a,即涼爽季、寒冷季開始的日期向后延遲,其中1981-2000年涼爽、寒冷季始日向后推遲最明顯。

從城市化對各季始日的影響來看,其對溫暖季、炎熱季始日的城市化影響均為負,表明城市化影響造成西寧溫暖季、炎熱季開始日期提前,且溫暖季始日受城市化的影響最明顯,達到-1.83天/10a,相應貢獻率為57.5%。其中,1980年之前城市化對溫暖季始日影響略弱,而對炎熱季始日影響較強,1981-2000年城市化對暖季、炎熱季始日影響明顯增強,2000年之后對始日的影響明顯減弱。涼爽季、寒冷季始日城市化影響均為正,表明城市化影響造成涼爽季、寒冷季開始日期向后延遲。其中,1981-2000年城市化影響較之前持續增強,尤其是寒冷季更是達到了9.93天/10a,相應貢獻率達到100%,2000年之后對始日的影響也明顯減弱。總之,城市化對季節轉換的增強作用主要在1981-2000年。

表4 西寧季節開始日期變化趨勢、城市化影響和城市化影響貢獻率

4 結論與討論

本文將1959-2015年西寧及3個郊區代表站的逐日氣溫經過質量控制和均一性檢驗后,對西寧城市熱島強度特征進行分析,探索了城市化對城市氣溫、極端氣溫、季節轉換的影響,主要得到以下結論:

(1)西寧平均氣溫的城市熱島強度增強趨勢最顯著;供暖期最低氣溫的熱島強度增強趨勢最顯著;非供暖期則是最高氣溫的熱島強度增強趨勢最顯著。城市熱島強度在1980年有一明顯的由迅速上升至緩慢波動的階段性轉折, 2000年之后波動增大,強度總體上減弱。

(2)西寧城市化對平均氣溫和最低氣溫影響最顯著,相應貢獻率分別為40.8%和29.5%。供暖期對最低氣溫的影響最顯著,貢獻率為39.1%;非供暖期則對最高氣溫的影響最顯著,貢獻率為39.8%。1959—2015年城市化影響造成氣溫升高,其增強作用主要在1981—2000年,2000年之后城市化影響明顯減弱,且對最高氣溫轉而起抑制作用。

(3)西寧極端最高氣溫、極端最低氣溫均呈增高趨勢,暖指日數增多、冷指日數減少趨勢明顯。城市化對高溫日數、暖夜日數和冷夜日數的影響最顯著,分別為2.77天/10a、2.69天/10a和-1.59天/10a,相應貢獻率分別為82.9%、36.8%和27.3%。城市化快速發展使暖指數增強、冷指數減弱,即造成極端最高氣溫、極端最低氣溫的增高和暖指日數增多、冷指日數減少,這種影響主要出現在1981—2000年,2000年之后城市化影響轉為相反的作用,即造成暖指數減弱、冷指數增強,使極端氣溫整體上呈現降低態勢。

(4)西寧城市化對溫暖季、涼爽季始日的影響顯著,分別為-1.83天/10a和1.40天/10a,對應的貢獻率分別為57.5%和44.0%。城市化影響造成溫暖季、炎熱季開始的時間越來越早,涼爽季、寒冷季開始的日期逐漸向后延遲,1980年之后變化速率均明顯加快。

另外,由于郊區站點的選擇是城市化影響研究的關鍵之一,本文選取西寧周圍3個測站的地理位置雖然均處于縣城的邊緣地帶,較符合作為西寧郊區的代表站,但自身的氣溫也受到了發展影響,致使升溫速率超過了西寧的,2000年后西寧城市化影響明顯減弱與此也有關。同時,距離西寧較近的大通和平安的城鎮化擴大較快,與西寧連成區域性的城市群,因此城市化對區域氣溫的影響是下一步研究的重點。