黏彈性阻尼器加固穿斗式木結構振動臺試驗研究*

趙 聰,陶 忠,戴必輝,高永林,戴金沙

(1.昆明理工大學建筑工程學院,云南 昆明 650031; 2.云南省工程抗震研究所,云南 昆明 650031;3.西南林業大學土木工程學院,云南 昆明 650224; 4.昆明理工大學建筑與城市規劃學院,云南 昆明 650031)

0 引言

我國西南地區廣泛存在穿斗式木結構民居,為繼續發揮其藝術和經濟價值,多位學者開展了相關研究,如薛建陽等[1-2]對木結構模型進行了振動臺試驗研究,得到了結構自振周期和耗能能力等;隋等[3]以古建筑木結構鋪作層與柱架為研究對象,對其抗震性能進行了分析;謝啟芳等[4-5]以古木結構直榫及燕尾榫為研究對象開展抗震試驗,并分析其抗震性能。部分木結構房屋具有較好的抗震性能[6],但在某些災害調查中發現,穿斗式木結構房屋在地震中受到一定程度的損害[7-8]。已有學者對鋼筋混凝土結構抗震與加固開展了大量研究[9-11],但對木結構加固的研究較少,為此,以穿斗式木結構為例,對抗震加固措施進行研究。

1 試驗概況

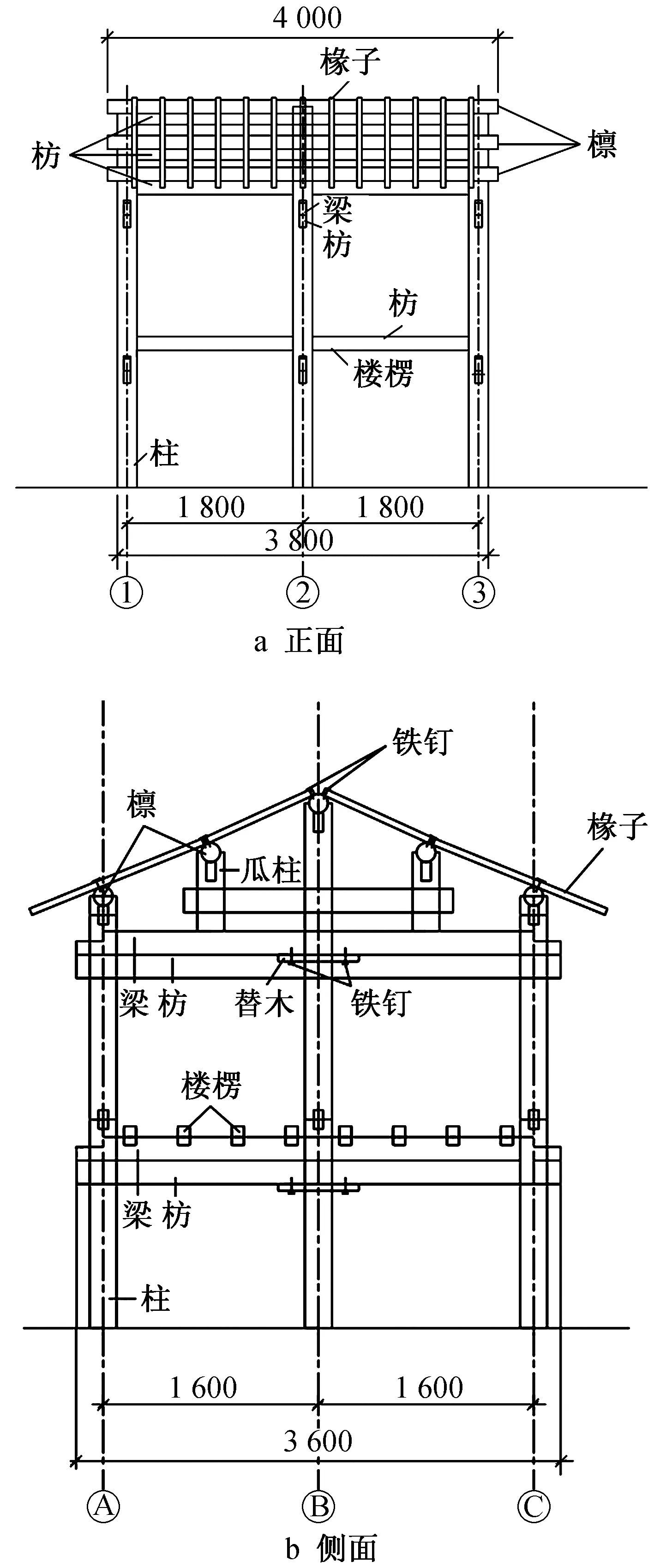

基于自主研發適用于木結構加固的黏彈性阻尼器——櫛固阻尼器開展振動臺試驗,參照云南傳統民居“一顆印”相關做法,制作2層穿斗式木結構傳統民居作為試驗模型,如圖1,2所示。本試驗的主要目的在于通過輸入不同地震波,研究設置阻尼器和未設置阻尼器的結構模型(分別對應加固模型和未加固模型)加速度、層間位移角、位移、應變、節點轉角等,為阻尼材料設計提供數據支撐,為阻尼器產品設計提供理論依據。

圖1 試驗模型示意

圖2 試驗模型實物

2 荷載設計

本試驗荷載按照GB 50009—2012《建筑結構荷載規范》相關規定取值,樓、屋面活荷載標準值分別取為2.0,0.5kN/m2,考慮地震作用下樓面活荷載組合系數取為0.5。因木結構房屋通常不鋪設樓板,0.1kN/m2的樓板恒荷載利用砂袋模擬(實際配重100kg/m2)。屋面荷載依據實際瓦片質量計算,取綜合地震作用組合的計算荷載。因構件截面和節點均按足尺設計,為滿足振動臺尺寸要求,并使節點內力更符合實際情況,略減小了房屋開間和進深,根據課題組前期試驗結果,模型配重取計算荷載的2.0倍。木材材料特性試驗結果如表1所示。

表1 木材材料特性

3 櫛固阻尼器

為有效地對受到破壞的木結構節點進行加固,課題組前期研發了第1代黏彈性橡膠阻尼器,如圖3a所示。后經改進,得到第2代黏彈性橡膠阻尼器——櫛固阻尼器,如圖3b所示。櫛固阻尼器為扇形,由高強度鋼板和高阻尼丁基橡膠組成,鋼板與木結構中的梁、枋和柱通過長螺栓連接,當鋼板在地震作用下發生相對轉動時,鋼板之間的橡膠發生剪切變形,消耗地震能量。

圖3 阻尼器示意

4 加載與測試

4.1 加載方案

本試驗選擇天然波El-Centro波、2021年5月21日漾濞6.4級地震中漾濞臺(距震中7.9km)記錄到的EW向地震波、與設計反應譜相差≤20%的天然人工波作為激勵,加載工況如表2所示。試驗開始后及每級加載結束后均使用白噪聲進行掃描,從而獲得結構動力特性。

4.2 阻尼器布置

將阻尼器布置在木結構模型各層梁與柱、梁與枋的節點處,試驗開始前需進行第1次白噪聲掃描。

4.3 測點布置

將安裝完成的模型置于振動臺上,模型x軸為東、西方向,y軸為南、北方向,油泵位于模型北側,控制室位于模型西南側。加速度傳感器布置如圖4所示,應變片布置如圖5所示,拉線式位移計布置如圖6所示。

圖4 加速度傳感器布置

圖6 拉線式位移計布置

5 試驗結果與分析

5.1 試驗現象

按照破壞現象和劇烈程度可將試驗過程分為以下階段。

1)第1階段

此階段為8度多遇地震(加速度峰值為0.07g)階段,加固模型沿平面外x向輕微晃動,1層柱晃動不明顯,尤其是沿平面外y向幾乎不動,結構沿x,y向晃動時均發出輕微的“吱吱”聲。未加固模型2層樓面以上沿x向有明顯晃動,2層樓面以下沿x,y向幾乎未晃動。

2)第2階段

此階段為8度基本地震(加速度峰值為0.20g)階段,加固模型沿x,y向均發生了較大程度的晃動,x向晃動幅度較大,但劇烈程度較輕。未加固模型整體沿x向晃動幅度較大,2層結構沿y向晃動幅度較大,且發出的聲音較大。

3)第3階段

此階段為8度罕遇地震(加速度峰值為0.40g)階段,加固模型y向晃動幅度變大,同時伴隨的“吱吱”聲音更大,2層結構晃動更劇烈,屋脊處晃動幅度最大。

4)第4階段

此階段為破壞階段,加固模型在9度罕遇地震(加速度峰值為0.62g)作用下柱開裂,如圖7a所示,由于節點晃動劇烈,阻尼器螺栓與木材摩擦,使木屑不斷掉落。加固模型在9度強罕遇地震(加速度峰值為0.95g)作用下,柱開裂較普遍,同時阻尼器固定螺栓被拔出,如圖7b所示。

圖7 試驗現象

5.2 破壞特征分析

1)因穿斗式木結構傳統民居較簡單,未將柱腳插入礎石中,本試驗制作模型時僅將柱擱置于混凝土板上。在地震作用下,柱腳發生跳動,并與臺面發生相對滑動,使地腳枋脫落,產生卯口,起一定隔震作用。設置阻尼器后,結構相對滑動位移減小,阻尼器起到了良好的減震耗能作用。

2)因采用特殊的穿枋和斗枋結構,可在地震作用下反復拔榫,因此具有良好的耗能能力。設置阻尼器后,連接節點穩定性增強,不僅提高了結構剛度,且阻尼器自身的耗能能力提高了結構抗震能力。

3)因榫卯節點具有半剛性特點,在未設置阻尼器的情況下易發生幾何變位,當峰值加速度達0.40g后,未加固模型開始出現傾斜,但始終未破壞,結構滿足“墻倒屋不塌”的要求。設置阻尼器后,結構剛度增大,變形減小,滿足正常使用極限狀態要求。

5.3 結構力學特性

獲得結構加速度響應后,通過傳遞函數計算結構自振頻率、阻尼比等相關動力特性參數。通過分析可知,施加地震激勵前、后結構頻率變化較小,頻譜曲線幾乎重合,說明結構剛度變化較小,基本未受損傷。

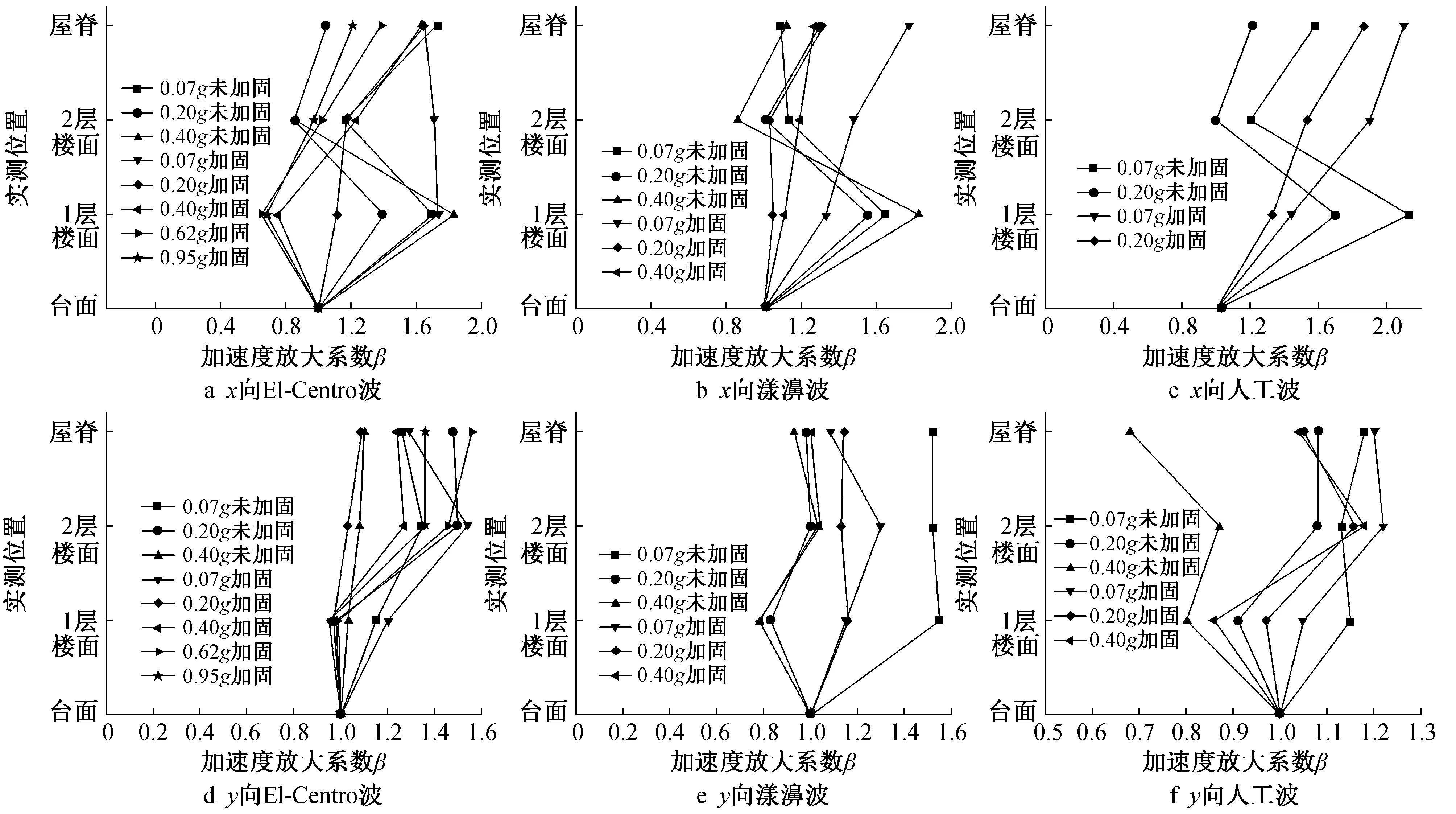

5.3.1加速度

以安裝在臺面的加速度傳感器測得的加速度最大值為基準,安裝在其他位置處的加速度傳感器測得的加速度最大值除以該基準值得到相應位置處加速度放大系數β,用于評定各位置處加速度響應,如圖8所示。由圖8可知,不同位置處加速度放大系數為0.6~2.1,低于一般鋼筋混凝土結構房屋的加速度放大系數(2~4),說明穿斗式木結構房屋自身的耗能減震能力較強。當輸入峰值加速度為0.07g,0.20g時,阻尼器減震作用不明顯。當輸入峰值加速度達0.40g后,加速度放大系數減小幅度較大,這主要是因為穿斗式木結構房屋自身具有較好的抗震性能,當外界輸入的地震作用較小時,結構自身可抵御,使阻尼器未進入減震耗能工作中。當輸入峰值加速度為0.62g,0.95g時,雖無未加固模型加速度放大系數數據,但與輸入峰值加速度0.40g相比,加固模型加速度放大系數增大不明顯,說明在大烈度地震作用下阻尼器性能可得到較好的發揮。x向地震作用下屋脊處加速度放大系數均大于2層樓面,說明在x向屋脊處存在一定鞭鞘效應,使加速度反應稍強。

圖8 結構加速度放大系數

5.3.2位移

通過拉線式位移計采集的數據分析不同位置處最大相對位移及最大層間位移角(見圖9,10),其中,最大相對位移為不同位置處的位移與臺面位移差值的最大值。由圖9可知,對于未加固模型,隨著輸入峰值加速度的不斷增大,不同位置處最大相對位移增大。對于加固模型,隨著輸入峰值加速度的不斷增大,不同位置處最大相對位移同樣增大。當輸入峰值加速度相同時,加固模型最大相對位移較小。當輸入漾濞波和人工波時,1層樓面x向最大相對位移出現較大值,說明結構內部發生了一定程度的損傷, 使結構剛度退化較快。 當輸入漾濞波且峰值加速度為0.40g時,加固模型與未加固模型均在2層樓面處y向最大相對位移出現較大值,說明2層樓面沿y向發生了損傷,使結構剛度退化較快。x向最大相對位移整體上大于y向,這說明模型y向整體剛度較x向大,這也解釋了模型x向晃動幅度較大的試驗現象。設置阻尼器后,模型x向晃動幅度明顯減小,表明阻尼器在x向發揮的作用更大。

圖9 結構最大相對位移

由圖10可知,隨著輸入加速度峰值的不斷增大,結構最大層間位移角增大。設置阻尼器后,結構最大層間位移角得到了較好的控制。

圖10 結構最大層間位移角

5.3.3應變

地震作用下榫卯節點會成為結構薄弱環節,但由于榫頭和卯口無法布置應變片,且課題組前期研究成果已證明阻尼器加固后的節點不再是薄弱環節,節點受力被阻尼器承擔,傳至與其連接的梁、柱和枋,因此對柱端部分測點應變進行分析(見圖11)。

圖11 柱應變

由圖11可知,隨著輸入峰值加速度的不斷增大,柱端拉應變和壓應變均增大,根據材料性能試驗結果可知,未達到材料變形極限。

5.3.4剪力

對結構層間剪力與基底總剪力比值進行分析,可知剪力分布基本與樓層質量成正比,2層樓面剪力占總剪力的比值較小,約為10%,1層樓面與屋脊剪力占總剪力的比值相當,各占約45%。

5.3.5彎矩

當輸入峰值加速度為0.62g,0.95g時,雖無未加固模型柱彎矩數據,但與輸入峰值加速度0.40g相比,加固模型柱彎矩有所增大,說明阻尼器吸收了應由榫卯節點承受的彎矩,將其傳至柱端。

5.3.6應力

與結構對稱性相對應,柱應力分布也具有較高的對稱性,即與荷載輸入方向垂直的同排柱受力特性相似,處于側邊中部位置的柱所受荷載較大。加固模型中柱應力分布較復雜,說明設置阻尼器后,柱部分應力發生了重分布,這是因為阻尼器是通過螺釘釘入木材中,從而實現固定,受釘入角度和深度影響,加之人員操作時的不可控人為因素,使木材內部發生無規律變化,從而導致設置阻尼器后應力分布較復雜。

6 結語

1)櫛固阻尼器可為結構提供附加阻尼和附加剛度,設置阻尼器加固的結構地震響應較小,可知阻尼器減震加固效果較好。

2)櫛固阻尼器在大震下的耗能效率更高,小震時穿斗式木結構房屋自身的抗震能力可抵抗地震作用,使阻尼器無法進入工作階段。

3)櫛固阻尼器對結構剛度較低的x向一側加固效果更明顯。

4)設置櫛固阻尼器加固后,阻尼器會承擔榫卯節點處的彎矩和能量,并將一部分荷載傳至梁、枋和柱端,造成應力重分布,重分布的荷載均在安全范圍內,因此阻尼器可提高木結構材料利用率。

5)阻尼器失效源自固定螺栓的拔出,而非自身的破壞,建議對連接方式進行一定優化處理。