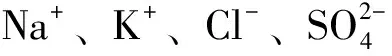

水-巖反應過程中離子濃度變化特征實驗研究及其對地震異常成因的啟示*

邵俊杰,李 營,孫鳳霞,陳 志,劉 雷,徐超文,胡 樂,路 暢,劉兆飛,趙元鑫

(中國地震局地震預測研究所,北京 100036)

0 引言

地震的孕育和發(fā)生是一個復雜的物理-化學過程。在地震孕育過程中,巖層中應力狀態(tài)的變化以及地熱異常變化都會引起介質體系的變化和水-巖體系平衡的破壞,導致巖層中化學組分發(fā)生遷移和各種化學過程產生變化(Griffin,2017;張煒等,1987;Perez,2008;Yasuhara,2006)。地震監(jiān)測和研究表明,大部分中強地震伴有地下流體化學組分的變化(杜建國等,2018)。大量地震監(jiān)測數據表明,地下流體在大地震前會出現較多的短臨異常(劉耀煒等,2006;車用太等,2008;周曉成等,2012)。以往記載的歷史地震的各種地震前兆中,地下流體異常占一半以上(廖麗霞,廖春奇,2002)。

目前,有關地震水化學前兆形成機理的假說與模型有:混合機理、膨脹擴散機理、振動機理、孔隙壓縮機理、壓溶機理、深部物質上溢機理、多元綜合機理等(張國民等,2001;Skelton,2008;Ryabinin,2011;Zhou,2021),水-巖反應是影響地下流體異常的關鍵因素之一(王世芹等,2004;葉秀薇等,2004;林國元等;2015),對地下流體的地球化學性質有重要影響。因此,開展水-巖反應模擬實驗,對獲取地震前兆信息、確定地震引起的地下水化學組分異常具有重要作用(丁抗,1989)。一方面,學者們通過大量水-巖反應實驗研究地下流體與巖石變化特征,探討地震水化異常現象的形成機理,主要通過巖石力學實驗研究揭示巖石在流體的作用下力學性質的改變,以及孔隙壓力的變化對巖石滲透率等物理性質的影響,研究結果顯示在壓力作用下流體的加入使巖石的孔隙度、滲透率等物理性質發(fā)生了更明顯的變化,對探討巖石物理性質變化與地震關系具有重要意義(Rutqvist,2001;Feng,2004;車用太等,1995;梁祥濟等,1994;Yasuhara,2006;Elias,Hajash,1992;Zhou,2021)。另一方面,學者們也對水-巖反應中流體的變化進行了研究,發(fā)現壓力、溫度等環(huán)境因素與巖石物理化學性質都會影響溶液的離子濃度,進而形成不同的溶液類型與水化學異常,這對于探討地震水化學異常具有重要意義(Du,2021;Elsworth,Yasuhara,2006;Zhou,2020)。

1 實驗樣品與方法

1.1 實驗樣品

灰?guī)r是地殼分布最廣的巖石之一,我國存在著大量的灰?guī)r含水層(趙祥龍,2021;許國勝等,2021;何偉等,2010),花崗巖具有較強的孕震能力,而橄欖巖主要存在于上地幔。因此,本文選取灰?guī)r(DZC-1)、花崗巖(GZK-1)、橄欖巖(DMP19)作為實驗樣品,了解不同巖性對水-巖反應離子濃度的影響。

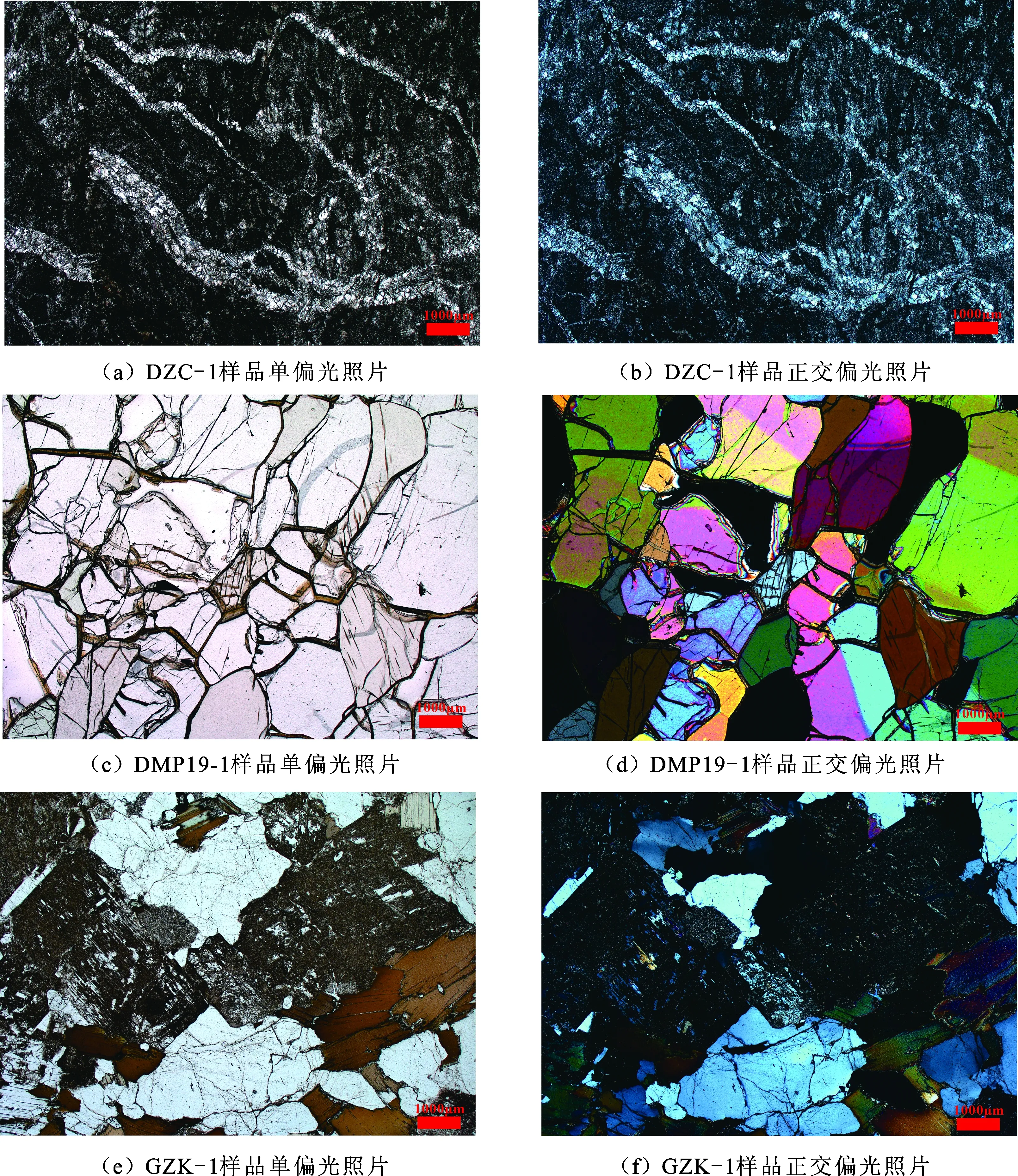

DZC-1樣品(圖1a、b)巖石新鮮面為深灰色細層狀,隱晶結構,條帶狀構造。巖石主要由方解石與少量石英砂屑組成,泥粉晶結構,加入鹽酸劇烈起泡,較致密,巖石定名為泥晶灰?guī)r。GZK-1樣品(圖1c、d)新鮮面呈灰白色,中細粒粒狀結構、塊狀構造,礦物組成主要包括石英、長石和黑云母,其中長石以斜長石為主,含少量鉀長石,定名為中細粒黑云母花崗閃長巖。DMP19樣品(圖1e、f)新鮮面呈暗灰綠色,礦物組合以橄欖石為主,其次為頑火輝石與透輝石,副礦物為菱鐵礦,巖石結構為顯晶粒狀結構,橄欖石等礦物自形程度較好,塊狀構造,定名為二輝橄欖巖。

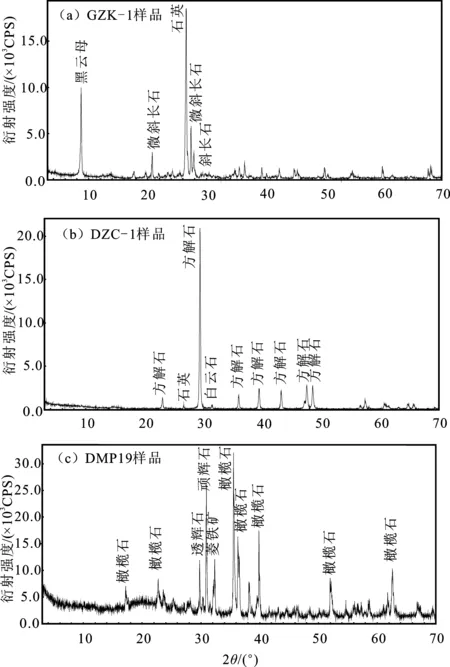

X射線衍射分析(XRD)實驗在北京北達燕園微構分析測試中心有限公司的X射線衍射儀(D/max-rB)上進行,實驗結果如圖2所示。DZC-1樣品灰?guī)r主要由方解石(98%)與少量白云石(1%)與石英(1%)組成;GZK-1樣品主要由石英(42%)、斜長石(14%)、微斜長石(9%)、云母(35%)等組成;DMP19樣品橄欖巖主要由橄欖石(72%)、頑火輝石(19%)、透輝石(10%)以及少量菱鐵礦(3%)組成。3種巖石樣品受風化程度小,礦物粒度均勻,適合實驗。

1.2 實驗方法

實驗主要研究巖性、時間、溫度、粒度4種因素對水-巖反應離子濃度的影響。首先將巖石樣品清洗干凈,分別粉碎至<80目、80~120目及>120目3種粒度,水巖質量比為3∶4,稱量15 g巖石樣品粉末與12 mL超純水放入反應釜中,實驗所用反應釜如圖3所示,分別加熱至100 ℃、150 ℃和200 ℃,反應時間為24 h、72 h、120 h、168 h。反應結束后,取出反應溶液,用0.45 μm濾膜進行過濾,置入無污染聚乙烯瓶中,對水中主要離子組分進行分析。水熱反應釜內部壓力依據克勞修斯-克拉貝龍方程計算,壓力在150 ℃時約為0.5 MPa,在200 ℃時約為1.6 MPa。水樣的水化學組分在中國地震局地震預測重點實驗室測定,使用儀器為Dionex ICS-900離子色譜儀及AS40自動進樣器,檢測限為0.01 mg/L、測量誤差<5%。

圖1 3種巖石樣品的鏡下照片

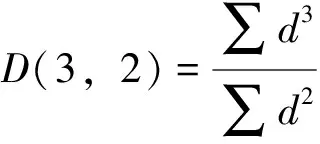

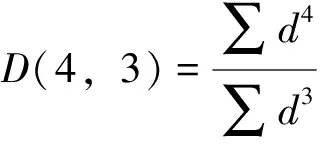

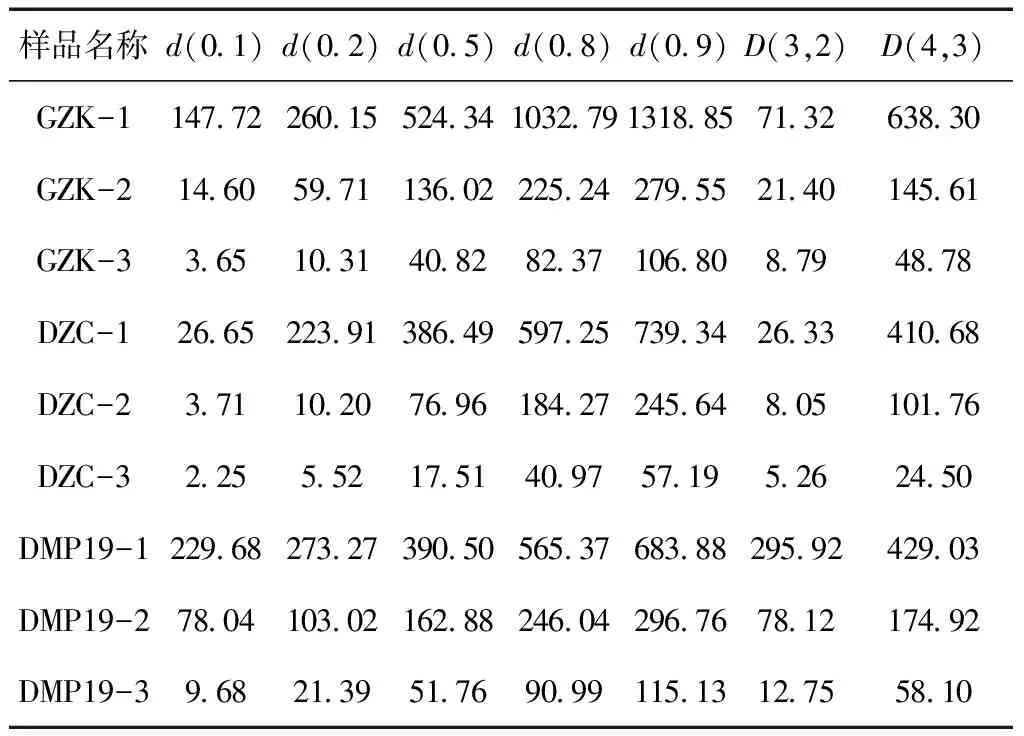

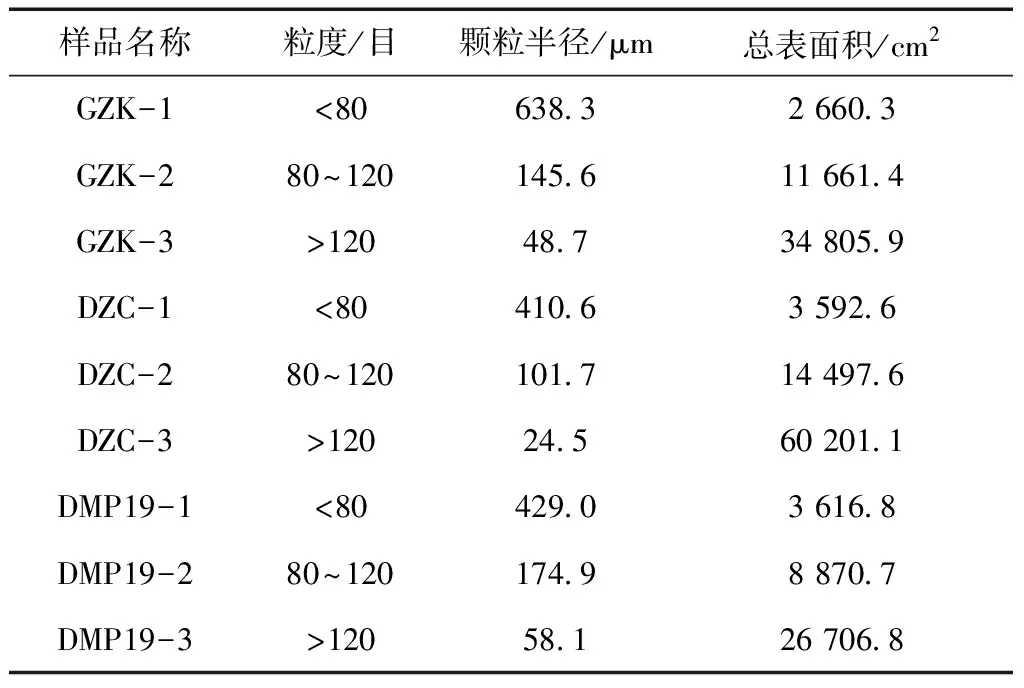

為確定各巖石樣品粒度與面積的關系,對巖石3種粒度進行粒度分析,測試單位為中國科學院地理科學與資源研究所理化分析中心,分析儀器為英國馬爾文儀器有限公司Mastersizer 2000型激光粒度散射儀,粒度測量范圍為0.02~2 000 μm。分析結果見表1,實驗得到的數據分為(3,2)與(4,3),兩項數據的定義如下:

(1)

(2)

兩種計算方法的優(yōu)點是公式中不包含顆粒的數量,因此可以在未知顆粒數量的情況下計算粒徑平均值。

圖2 3種巖石樣品X射線粉晶衍射圖譜

表1 巖石樣品粒度分析結果表

圖3 水熱反應釜設備圖

2 實驗結果及討論

實驗結束后共獲得108組離子濃度的數據,結果表明,不同條件下,水中離子濃度呈現不同程度的變化。

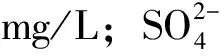

2.1 離子濃度隨時間的變化

圖4 灰?guī)r中離子濃度與反應時間關系

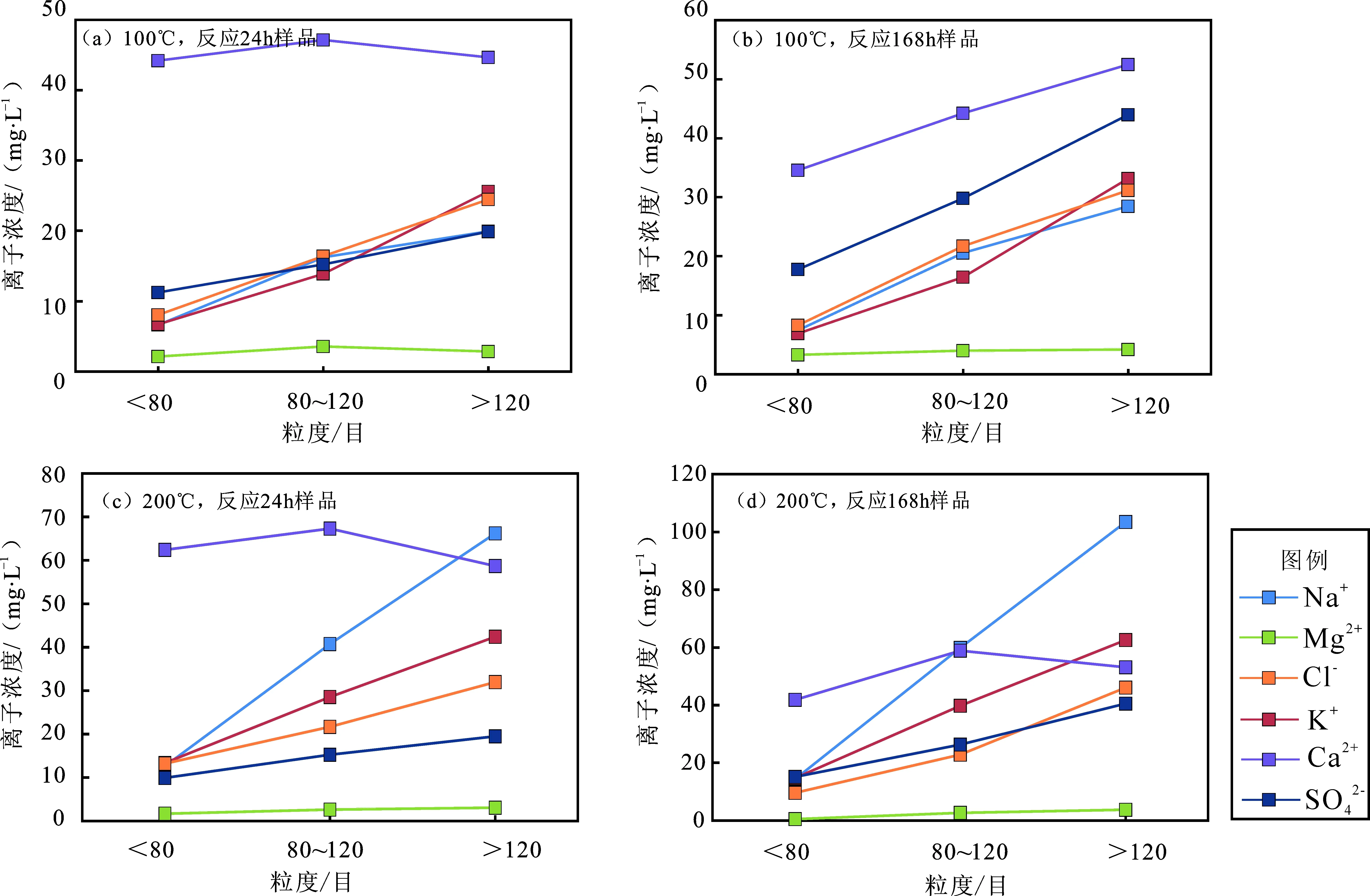

2.2 離子濃度隨粒度的變化

圖5 橄欖巖中離子濃度與反應時間關系圖

圖6 花崗巖中離子濃度與反應時間關系圖

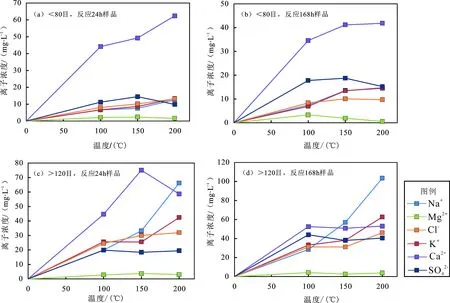

圖7 灰?guī)r中離子濃度與粒度關系圖

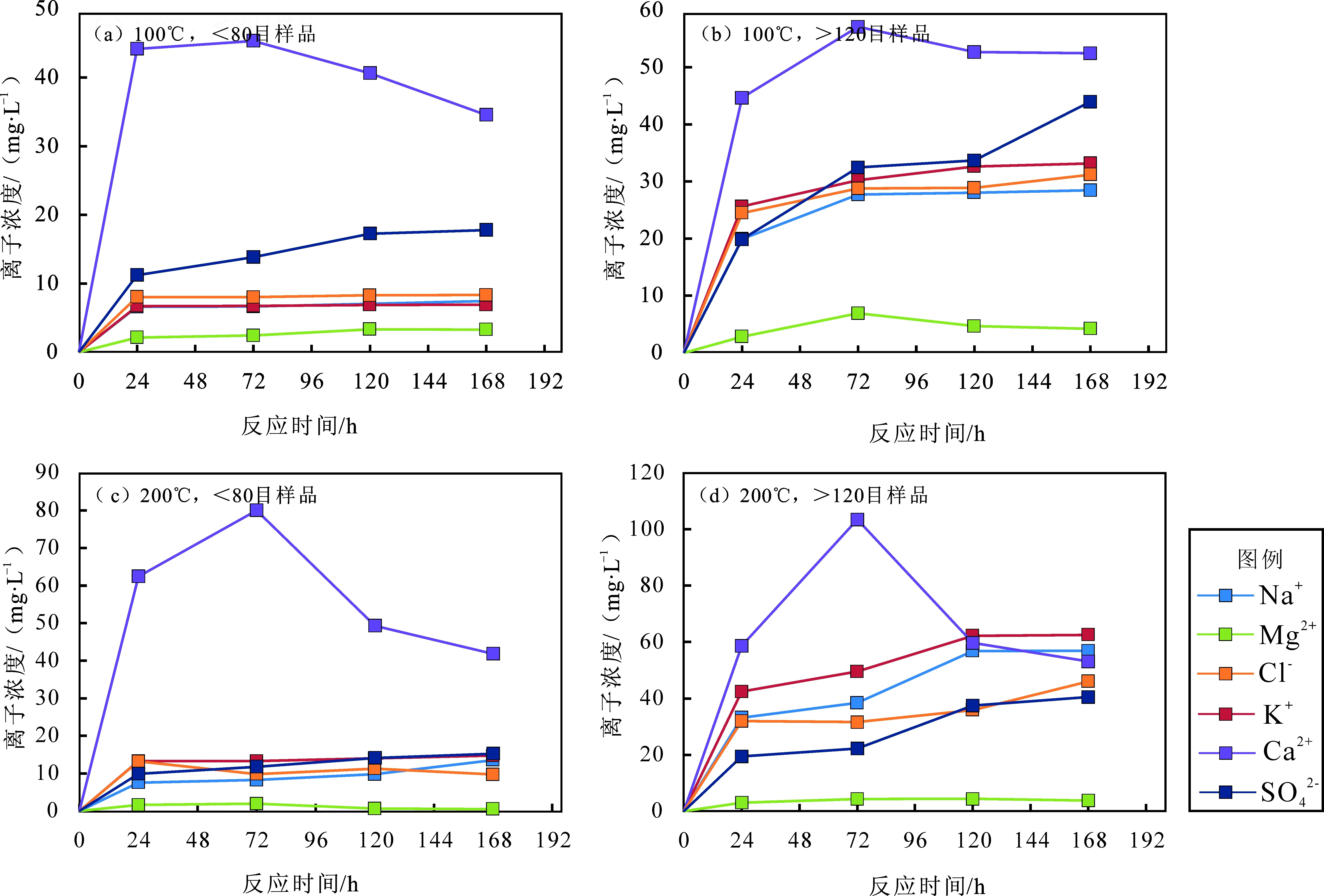

2.3 離子濃度隨溫度的變化

2.4 各因素對離子濃度影響比較

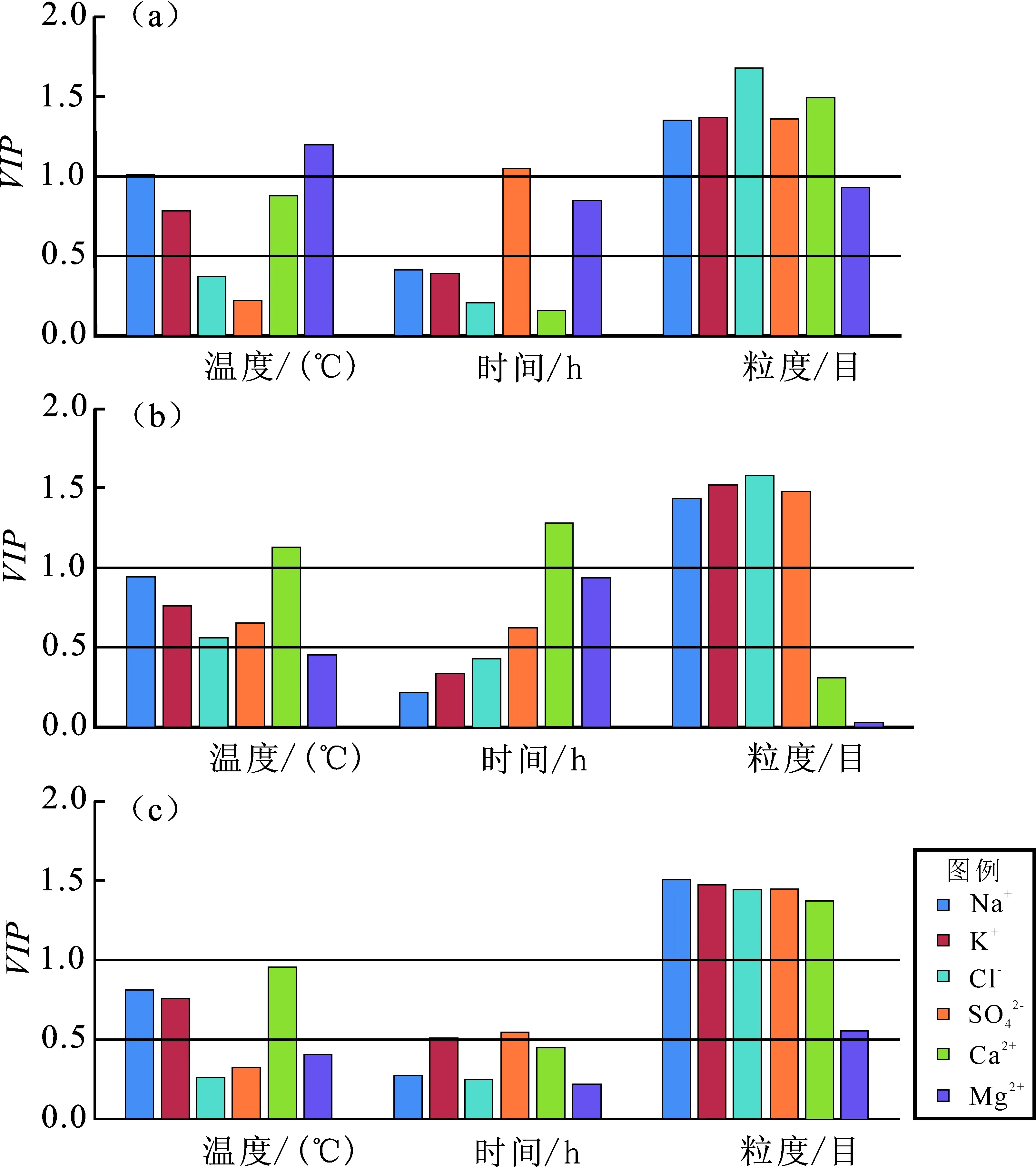

通過控制變量方法討論離子濃度變化,忽略了多變量對離子濃度的綜合影響。如圖4所示,Na在粒度<80目的條件下隨時間變化范圍較小,當提高溫度或減小粒度時發(fā)生明顯變化,因此討論控制離子濃度變化的主要因素,需綜合分析多變量影響,總結各因素對離子濃度變化的影響。

本文選擇(4,3)數據作為粒徑的平均值,能更好地反映顆粒質量對系統(tǒng)的影響。水-巖反應總接觸面積可表示為:

(3)

式中:為水巖反應總接觸面積;為巖石質量;為巖石的平均粒徑。計算得到樣品粒度與表面積的關系,見表2。

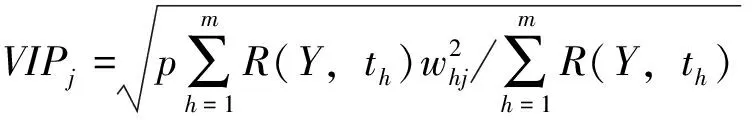

變量投影重要性(variable importance in projection,VIP)是指自變量在解釋因變量時作用的重要性,其定義為:

(4)

圖8 灰?guī)r中離子濃度隨溫度變化關系圖

表2 樣品粒度對應的顆粒半徑以及總表面積

自變量的≥1,說明自變量在解釋因變量時有更加重要的作用;05≤<1,自變量解釋作用的重要性還不很明確,需要增加樣本或根據別的條件進行判斷;<0.5,則自變量對因變量的解釋基本沒有意義。因此,值可以被用來篩選出對模型貢獻較大的變量,通常總是選擇≥1 的自變量建立統(tǒng)計回歸模型(Chong,Jun,2005)。

不同離子的偏最小二乘法回歸模型為:

=++

(5)

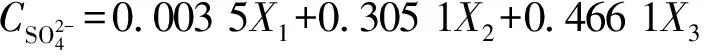

式中:代表不同離子濃度;代表溫度;代表時間;代表水-巖反應的接觸面積,、、代表不同系數。統(tǒng)計得到所有離子標準化系數如式(6)~(9)所示。

圖9 灰?guī)r(a)、橄欖巖(b)、花崗巖(c)

Na=0420 6+0141 1+0598 9

(6)

K=0275 4+0157 8+0450 7

(7)

Cl=-0008 3+0078+0592 1

(8)

(9)

式中:代表不同離子濃度;代表溫度,單位為℃;代表時間,單位為h;代表水-巖反應的接觸面積,單位為m。對于Ca、Mg來說,離子濃度變化較為復雜,無法給出統(tǒng)一的模型。

地震引起的地熱異常在深處溫度較高,介于100 ℃~300 ℃,但地表觀測到的溫度變化較小,變化幅度在1 ℃內,因此地震導致的地熱異常,并不是離子濃度變化的主要原因(Gherardi,Pierotti,2019;盧國平等,2020;張國紅,劉福生,2010)。Na、K、Cl濃度的時間系數均小于接觸面積系數,且在變量重要性分析中不影響離子濃度,因此認為離子濃度主要與接觸面積有關。Wells等(1994)和龍鋒等(2006)通過統(tǒng)計地震震級與震源破裂面積得出二者之間的經驗公式為:

=4.134+0.954lg

(10)

式中:為震級;為破裂面積,單位為km。

由式(10)推算,當發(fā)生1級地震時,震源破裂面積仍可達到500 m,當發(fā)生更大震級的地震時,將產生更大的破裂面積,因此地震導致的水-巖反應接觸面積的數量級將遠大于溫度與時間。實驗結果結合實際情況表明,地震導致水化學異常中,水-巖反應的接觸面積是控制離子濃度變化的主要原因。

2.5 地震水化學異常指標響應靈敏性差異

3 結論

(2)巖性主要影響水-巖反應溶液離子類型,巖性是控制 Ca、Mg濃度變化的主要因素。

(3)偏最小二乘法分析結果顯示,水-巖反應接觸面積的變化是控制離子濃度的主要因素,這表明在脆性含水層中,響應地應力的微破裂引起的水-巖相互作用可能是地震水化學異常成因機制之一。