日本頂尖高校的國際化戰略

鄭 淳,閆月勤,王海超

(1. 西南交通大學 歷史文化研究院 四川 成都611756;2. 西南交通大學 國際學術組織研究中心 四川 成都611756;3. 西南交通大學 外國語學院 四川 成都611756)

為順應全球化、信息化趨勢以及更好地適應知識經濟時代,大部分東亞國家在制定高等教育政策的過程中都有所考量。其中包括發展世界一流大學,即政府傾向于將公共資源集中于有限數量的旗艦研究型大學,以提高其在世界范圍內的地位。[1]自20世紀90年代初起,韓國、日本、中國等東亞國家已開始實施專項資助項目(如韓國的“Brain Korea 21”項目、日本的“21 世紀卓越中心”、中國的“211 項目”和“985項目”),以增強旗艦大學在研究方面的全球競爭力。

日本于2014 年啟動了“全球頂級大學計劃”(Top Global University Project),旨在通過進一步加強日本高等教育的對外開放程度,帶動日本大學的全面改革,提升日本高等教育國際競爭力與影響力,力爭至2023 年創建10 所世界百強大學。作為日本文部科學省“全球30 強項目”(The Global 30 Project,2009-2015 年)的后續計劃,“全球頂級大學計劃”旨在推動實現日本高校的“全面的國際化”(comprehensive internationalization),從而推動其國際聲譽得到實質性提升,以及國際交流合作網絡的全面形成。通過綜合分析日本頂尖高校在國際化水平和國際化能力提升方面的經驗,以期為我國“雙一流”高校提供些許借鑒與啟示。

一、透視“全球頂級大學計劃”的實施背景

(一)社會經濟發展動能的下降與適齡入學人口的減少

現代教育管理學認為,國家核心競爭力轉型、經濟和文化環境的變化、人口數量波動等教育外部環境的變化,是政府在特定時期制定教育發展任務和目的的重要參量。[2]20世紀90年代初日本“泡沫經濟”的崩盤所造成的日本經濟衰退,使許多人意識到日本在信息技術和全球化方面已落后于其他發達國家。隨著安倍政府的重新掌權,日本經濟發展能力逐漸復蘇,但仍然低于日本民眾的預期。為加快推動經濟重歸高速高質量發展的軌道,日本亟需建設一批全球頂尖高校,擴大高等教育對外開放的程度。這既是對信息化和全球化這兩大時代潮流的充分回應,又是日本政府為維系其在科研和人才培養領域的比較優勢,確保其在電子產品制造、重型設備等高端制造業的核心競爭力與話語權的戰略安排。另外,作為一個老齡化社會,日本高等教育的適齡人口的持續下降與日本高校數量的不斷增長也成為日本高校亟需擴大對外開放,延攬國際生源的重要原因。根據日本文部科學省的統計數據,日本高等教育的適齡人口從1988 年200 余萬人減少到2014 年的120 余萬人,減少了近一半;而到2024年和2031年,這個數字將會進一步下降到106余萬人和99萬人,下降幅度非常明顯。與此同時,日本各類別高校(包含私立、公立和國立)的數量則從1985年的460所增長為2013年的782所,增加了近一半。[3]面對國內急劇縮減的高等教育適齡人口,日本高校(尤其是私立高校)要想獲得生存,只能不斷豐富辦學層次和辦學類型,而通過國際化這一途徑,吸引更多的國際學生便成為日本高校的共同選擇。

(二)日本民眾的“向內傾向”和日本文化的排他性

日本經濟社會的現代化進程是在受到西方經濟、政治和軍事壓力之下開啟的,而高等教育的發展歷來被視為其推進國家現代化進程(國家戰略)的一個重要組成部分。[4]從“一戰”前引進德國教育體制,到“二戰”后全盤移植美國模式,日本的高等教育體系是一個典型的舶來品。正如阿特巴赫(Altbach,P.G.)所指出的那樣,日本現代高等教育的基本要素是德國基因和當代美國教育體系成分的混合體。[5]日本高等教育的近現代演化過程表明,國際化屬于日本高等教育的內生要素。然而,日本高等教育卻缺乏國際化的基本特征。東京大學教授金子元久(Kaneko M.)曾指出,日本高等教育要素的本地流動性低,而國際流動性甚至更低,這構成了日本高等教育推進國際化的主要障礙。[6]不僅如此,日本年輕的一代正愈發表現出一種“向內傾向”(inward tendency),即無論是學生群體還是商人都不再熱衷于海外拓展,而更傾向于留在日本國內。[7]此外,為保護包括民族語言在內的民族文化,日本社會也表現出一定程度的文化排他性。以至于日本政府在2001 年才承認英語的廣泛使用是全球化的產物,以及把英語作為外語進行教授,但仍必須在不破壞日本人民對其文化的核心認知的前提下進行。[8]日本社會和高等教育國際化進程的緩慢發展已導致日本與全球化潮流的脫節,與當今以全球化為基本特征的時代潮流格格不入。為解決這個問題,日本政府從高等教育入手,自2010年起便開始實施以提升高等教育國際化水平為目標的各類發展計劃,引導日本高校尤其是頂尖高校全面加強國際化發展布局。

(三)高等教育發展經費投入的不確定性

開始于2004年的日本高校“法人化”改革推動了日本國立高校的財務獨立。然而,由于日本政府在經費劃撥比例上進行了重新分配,確定了相當數量的高校間競爭性經費,使得日本國立高校在財政上變得非常艱難。日本政府對高等教育投入受日本經濟波動和市場動蕩的影響較為突出,因而高校得到的資助難以得到保障。以“全球30強項目”為例,日本政府原計劃向30所高校增加投入,但由于2008年全球經濟危機等原因,最后僅有13所高校得到資助。有日本學者認為,多種原因導致日本的高等教育系統其實嚴重地依賴著學生及其父母以學費形式提供的財政捐助。[9]因此,提升對私人領域投資的吸引力便成為日本公立高校改革的首當其沖的目標。[10]正是在此背景下,為確保經費來源結構的多元化,以及加大對前沿科學技術領域的投入,日本高校需要以提升國際化水平為途徑,擴大對外國學生的招生數量,以及通過與其全球伙伴聯合申請科研項目等途徑,拓寬其科研經費的來源渠道。

(四)較低的國際化水平與世界一流大學身份不相匹配

日本東北大學教授米澤明吉(Yonezawa A)認為,與中國、新加坡和韓國的新興高校相比,日本的頂級高校在過去的20年中排名不斷下滑,而日本高校和日本社會的國際化步伐緩慢、經費投入不足是最主要的兩大原因。[11]日本東京大學教授北村雄人(Kitamura Y)指出,新加坡大學的國際視野更為寬闊,因為東南亞國家比日本更具多元文化的特征,日本大學國際化程度較低的事實也反映了日本整個教育體系和勞動力市場國際化發展的緩慢性。[12]根據QS大學排名(2021)中關于國際化水平的得分情況(基本參量為師資國際化水平和國際學生數量),東京大學(綜合排名第24位)和京都大學(綜合排名第38位)的國際化水平的得分分別為36.8分和35.8分,而新加坡國立大學(綜合排名第11位)的得分為171.4分、南洋理工大學(綜合排名第13 位)為167.6 分,中國清華大學(綜合排名第15 位)為95 分。[13]日本大學國際化水平較低的事實還反映在其赴國(境)外攻讀學位的學生人數逐年下滑。以中國和日本赴美國攻讀研究生為例,在2017年中國約有近8萬名學生在美國大學攻讀碩士學位(包括自然科學、心理學和社會科學等),而日本僅有不到1 000名學生,其中有近一半的學生學習的是社會學科專業。[14]在國際化維度已成為世界一流研究型高校基本特征的背景下,以東京大學和京都大學為代表的日本頂級高校均面臨著國際化水平較低、與其世界一流大學身份不相匹配的“顯性沖突”。這是安倍政府希望通過實施“全球頂級大學計劃”以提升日本頂級高校國際顯示度的最直接原因。

二、國際化戰略的模型建構與舉措安排

(一)樣本選擇

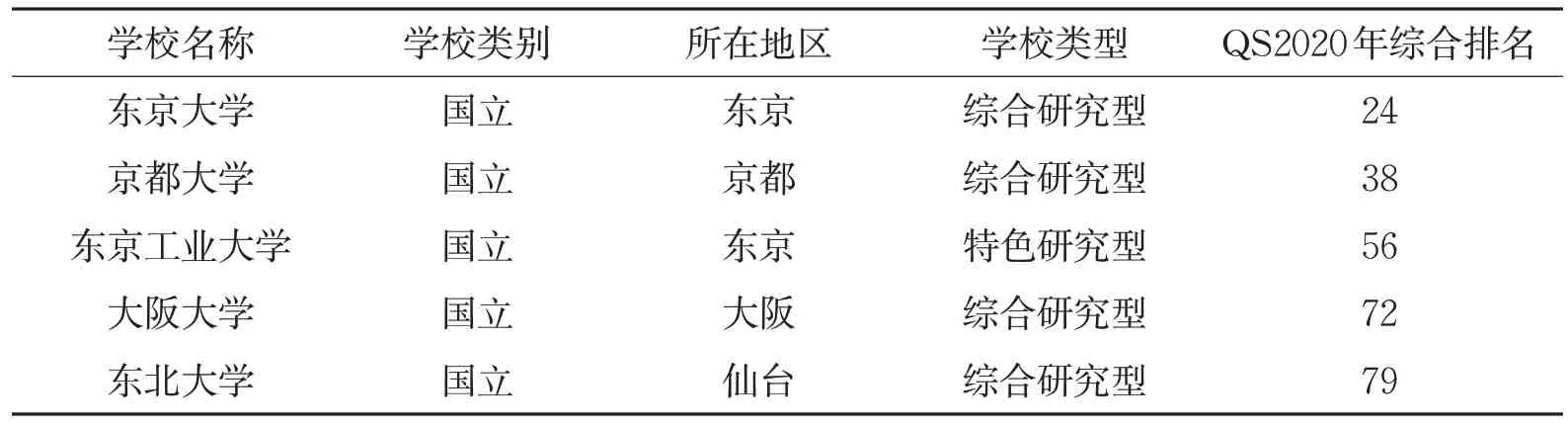

本文基于QS2020 年世界大學排名和“TGUP 計劃”的“頂尖型大學”(Top Type)名單(見表1),選取了東京大學、京都大學、東京工業大學、東北大學、大阪大學作為分析對象。

表1 五所日本高校的基本情況

(二)模型選取與分析框架

1.概念辨析

什么是大學國際化?大學國際化的基本特征和基本要素是什么?對大學國際化的觀察究竟應采用過程取向還是結果導向?作為經濟全球化和文化多元化外溢至教育領域的一個復雜現象,對大學國際化進行精確定義是比較困難的。目前較為通行的是由加拿大學者奈特(Knight J)于20世紀90年代中期提出的概念,即“將國際的和跨文化的維度(international and cross_cultural dimension)整合進一所學校的教學、科研和其他服務性功能的過程。”[15]奈特傾向于將大學國際化定義為一個“過程”。但考慮到該定義聚焦在學校層面,過于寬泛,奈特于2008年提出了新的定義,即“在國家、部門和機構層面的國際化是一個將國際化的、跨文化的、全球化的維度整合進高等教育的目的、功能和辦學的過程。”[16]另一個比較有代表性的是由胡迪克(Hudzik J)于2015年提出的“全面國際化”的概念,即“通過有明確目的的、校際層面的承諾和行動,將國際化的、全球性的、有比較價值的內容和觀點融入并整合進入大學的教學、研究和服務功能的過程。”[17]胡迪克認為除高等教育機構的基本職能以外,“全面國際化”體現了一所大學將國際化整合進入其精神文化、價值觀念和使命愿景的集體意志。胡迪克的定義不僅凸顯了大學國際化的“過程觀”思想,還將在大學范圍內形成全面的、整體的國際化意識作為推進國際化發展的首要前提。胡迪克還進一步指出“全面的國際化”的涵義,即“學校領導層、管理機關,以及包括所有教職員工和學生及在內的學術體系都應接受國際化的思想”。

本研究中所涉及的五所日本高校在推進國際化發展方面均表現出較為明顯的“全面(整體的)國際化”思想,力圖將國際化的維度整合進入人才培養、科學研究、治理體系變革等各個方面,形成一種具有整體性的制度力量,持續推進國際化發展。

2.模型選取與分析框架

根據西方學界的研究成果,具有較強代表性、體系性與操作性意義的高等教育國際化戰略模型主要有五種:一是由戴維斯(Devies J)提出的高等教育國際化“三步法則”(three_phase approach),強調大學對國際化的戰略性校準的程度和對實施國際化的意義的重視[18];二是由奈特(Knight J)和德懷特(Wit D H)聯合提出的“國際化過程模型”,強調高等教育國際化的“過程導向”(process_oriented)與“制度理性”(institutional rational)[19];三是由范德韋德(Wende V D)提出的“課程國際化模型”(course_oriented),主張“通過開發國際化課程,塑造本地學生和國際學生在多元文化背景下的核心勝任力”[20];四是由阿尤比(Ayoubi R M)和馬蘇德(Massoud H.)聯合提出的“三階段過程論”,將高校國際化戰略分為完善頂層設計、落實頂層設計、對國際化活動的評價總結三個過程;[21]五是由哈恩(Hahn K)提出的關于國際化戰略制定過程的“四步策略”,涉及“愿景設定、目標確定、任務分解、戰略制定”,并根據大學特定的自我組織概念,提出了國際化發展的三種不同行動取向類型,包括“盲目型”(blind_chicken approach)、“隨意型”(casuistic approach)、“戰略型”(strategic players)。哈恩認為,“戰略型”高校將獲得最好的國際化發展產出成果[22]。

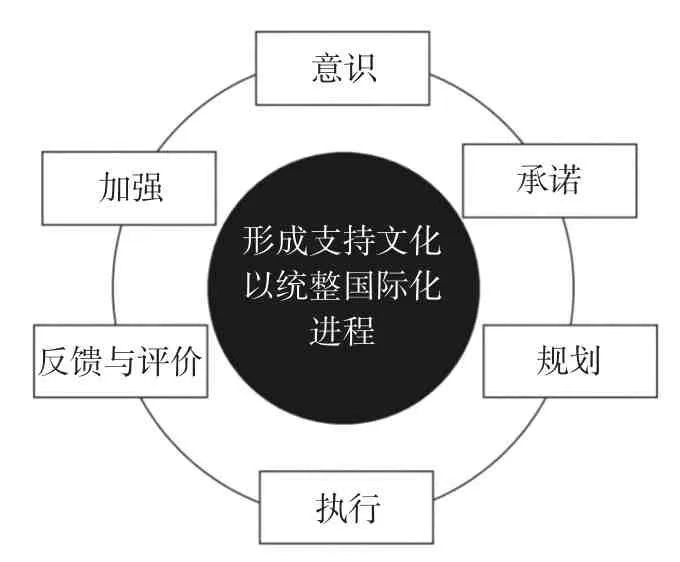

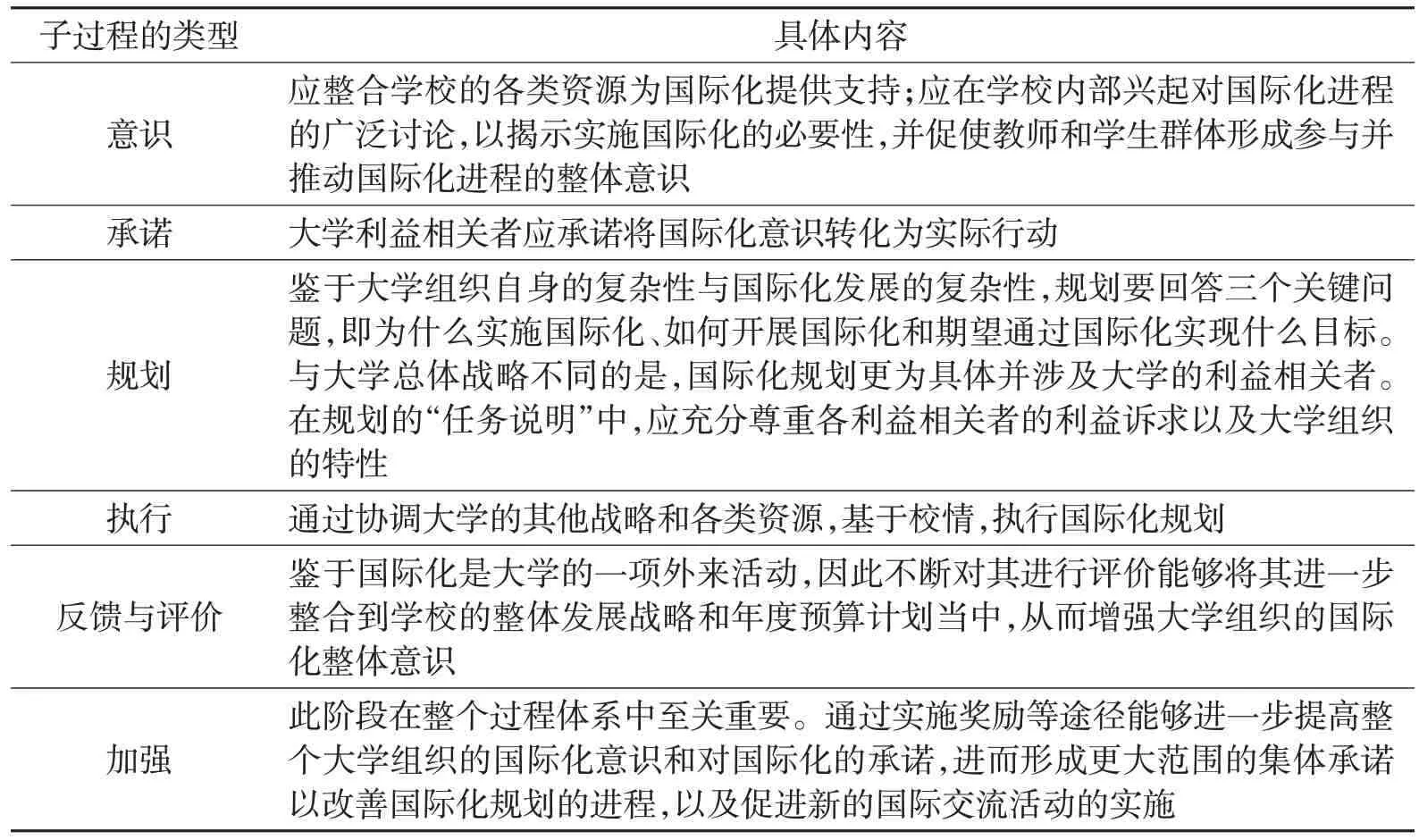

本研究認為,大學國際化是高等教育領域的一種特殊現象,具有明顯的發展性與過程性。因此,為系統了解日本頂尖高校的國際化戰略,應選取奈特和德懷特的“國際化過程模型”作為分析框架(見圖1)。該模型將國際化過程分解為六個階段(見表2),分別為“意識”(awareness)、“承諾”(commitment)、“規劃”(planning)、“執行”(operationalize)、“反饋與評價”(review)、“加強”(reinforce)。奈特和德懷特認為,大學國際化不是一個靜態線性過程,而是一個“周而復始”的動態循環體系。這個動態體系的效能隨著各個階段的改善而不斷增強。同時,形成一個至上而下的“支持文化”(supportive culture),即一種制度性的支撐體系,將是一所大學推動國際化發展進程的根本。否則國際交流活動可能會由于外部資源的不足或大學領導人轉移發展戰略重心而完全消失。

圖1 國際化過程模型

表2 國際化過程模型的六個階段

(三)研究結論

1.總體評述

五所日本頂尖高校實施國際化改革的總體目的是提升其國際競爭力和對高等教育國際化的適應力,其基本思路是將國際化作為變革其治理體系和內部文化的總牽引,即無論是涉及教育教學體制改革,還是涉及管理體制改革或人力資源配置,均以服務國際化發展為根本依歸。具體的實施路徑包括三個方面:深入拓展并融入國際化要素,深入推進教育教學改革,通過深入探索教育發展潛力而拓展研究潛力。此外,五所日本高校總共列舉了16項發展目標(見表3),涉及四個方面,即人才國際化培養(六項)、國際學生招收(三項)、科研國際交流與合作(四項)、治理體系變革(三項)。大部分“全球頂級大學計劃”高校將人才國際化培養和增加國際學生的數量作為制定國際化戰略的重要內容。

表3 日本五所頂尖高校的長短期發展目標

2.模型建構及舉措安排

第一,國際化意識的全面樹立及對國際化發展目標的承諾:為世界培養合格的領導者與知識型的世界公民。

首先,五所日本頂尖高校均將國際化維度融入其整體發展愿景中,將拓展國際交流合作作為其落實各領域改革政策安排的根本驅動力和落腳點。根據奈特和德懷特“國際化過程模型”,在學校范圍內廣泛形成國際化意識,或形成對國際化發展的認同感,是一所大學推進國際化進程的首要前提。這五所日本頂尖高校已經將國際化維度內化為其整體發展戰略的基本要素,被視為推動組織深層次變革的強大動力。如東京大學在《東京大學憲章》中明確提出,東京大學應發展成為“世界的東京大學”,以“亞洲大學的自覺”解決超越國家范圍的全球性重大議題,致力于人類文明的發展。[23]京都大學強調通過建立互動式的教育模式和研究環境以及促進知識創新,推動科研的國際化。[24]東京工業大學則在其“2030 發展計劃”中提出,將創造一個開放的環境以提高國際參與度,從而打造一個全新的國際學習與研究中心。[25]

其次,這五所日本高校均將推進人才國際化培養體制改革作為實施國際化改革的核心目標,力圖通過培養具有全球領導力和全球眼光的人才加強對全球事務的參與甚至引領。如東京大學計劃構建“全球校園模式”(global campus model),通過培養擁有全球視野的知識型世界公民,為其在全球化的時代背景下成為世界頂尖的研究型大學注入新的動力。東京大學還強調引導學生根據自身的生存需求和發展需求進行自主學習,形成不斷自我完善的核心能力。京都大學則計劃實施“超級全球課程”計劃(super global courses),與國外大學共同開辦課程、實施論文的聯合指導與評估,以及開發雙學位項目等。京都大學認為基于這一系列的舉措,以及通過推進在本科生教育各個層面的國際化,包括招生錄取改革、促進教職工的國際化、增加入境和出境學生的流動性、提供更多的英語課程,能夠產生一種協同效應以促進研究生教育的國際化發展,進而為培養下一代世界領先的研究人員打下堅實基礎。大阪大學則將致力于培養下一代世界領袖,以解決全球面臨的共同挑戰與問題。東北大學則是將加速形成能夠培養世界領袖的教育教學基礎,以確保學生不僅可以學習東北大學的高級專業知識,也將形塑全球勝任力以適應這個時代。東京工業大學則是通過共享“工大質量”(Tokyo Tech Quality)(基于其前沿的研究活動而持續開展的以實踐為導向的教育),成為集大量科技知識與科技人才為一體的全球科技中心。

第二,多領域、多角度完善國際化發展規劃,形成多維開放的整體態勢。

首先,通過改革學制以強化與歐美國家高等教育框架的對接。根據日本文部科學省開展的調查,導致日本學生國際流動數量不斷下跌的原因主要集中在三個方面:歐美國家高校學費的上漲與日本居民可支配收入的下降,語言焦慮(linguistic anxiety),學制與歐美框架沖突。改革學制,即為學生創造更多赴國外交流學習的時間安排成為日本頂尖高校首要解決的問題。如東京大學和大阪大學均將國際化理念貫穿于其綜合改革進程,建設了新型、高效的學制系統,包括自2014年起實施面向本科生的全球學習計劃,創設“四學期制”(學季制)并匹配相應的課程計劃,融合日本傳統的高校入學遴選機制及國際通用的畢業會考制度,大力發展全英文專業等。

其次,創新國際交流合作模式,構建國際學術共同體。東北大學于2013年成立了“東北大學創新論壇”(Tohoku Forum for Creativity),邀請世界各地的優秀學者共同開展跨學科研究,并強調通過這一途徑實現對青年科研人員的培養。此外,東京大學以建構“國際戰略合作伙伴關系”為短期目標,整合各學部間零散的、不成體系的國際交流合作內容,形成了“學校牽頭、多學部參與、以跨學科為特質、以成果為導向”的多層次、聚合性國際交流合作模式,即“高校間研究與教育戰略合作共同體”(Strategic Partnership between the Universities for Research and Education)。這樣一種交流合作模式強調緊密性、創造性、靈活性、協作性。例如,由東京大學校級層面牽頭,其理學部、工學部、信息科學與技術研究生院、國際基本粒子物理中心與瑞士蘇黎世聯邦理工學院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich)在該模式下構建了戰略合作伙伴關系,在聯合科研、聯合舉辦學術會議、推動學生與教師間互換等領域開展全方位合作。

此外,建立以實施國際科研合作項目為總體牽引的交流合作新模式。東京大學聚焦教學與科研兩條主線,建立了以實施國際科研合作項目為總體牽引的交流合作新模式。通過開展科研合作項目,東京大學與其全球合作伙伴構建了綜合性學術交流與合作平臺,依托平臺促進學生和教師的互訪交流。此舉不僅提升了東京大學的科研產出效益,促進了東京大學科研文化的多元化,也促使其學生和教師的國際交流活動更加聚焦與高效。京都大學則是圍繞其實施的“超級全球課程”計劃,打造一流的國際化師資,包括任命世界級研究人員為“杰出訪問教授”,利用日本政府的改革補貼聘用為國際學者,以及通過進一步強化“京都大學青年學者海外研習計劃”(The John Mung Program),增加日本籍研究人員赴海外研習和培訓的機會。東北大學則是聚焦對海外學術大師的引進和創造國際化的科研環境,一是邀請諾貝爾獎獲得者來校指導日本青年研究人員,并在海外開設研究辦公室;二是創造國際化的科研環境,包括戰略利用海外研究中心、根據學術交流協定靈活開展教育活動、完善國際交流體系、加強信息的跨境流動、提高行政人員的英語水平。東京工業大學強調改革研究生教育,實現對科研改革的促進。要求全體教職工能夠洞察全球性的發展需求,以構建一個更好吸引和服務全球頂尖研究者并能夠直接服務于國際研究合作進程的整體性工作框架,以此提升學校國際化的整體意識。大阪大學則計劃設立“世界適塾大學院”(World Tekijuku Graduate School),聚集世界頂尖學者開展學科創新研究。根據該計劃,大阪大學的國際實驗室的數量將從2014 年的22 所增加到2023年的100所,包括到2023年建立4個海外國際聯合實驗室。

第三,確保國際化改革的執行力度和效度,構建以國際化發展為總牽引的組織管理模式。

為確保國際化改革的執行力度和效度,這五所日本高校在管理架構、職能設置、崗位設置等方面進行了一系列重組。典型的特點是在校長辦公室或校長董事會下設立類似于“國際化發展咨詢委員會”的中樞機構,一般由校長或分管教育事務的副校長親自管理,以更好地統籌全校的各領域資源,實現行政權力能夠在第一時間到達執行層,減少由傳統科層制帶來的行動滯后。東京大學在其校長辦公室下設立全球化發展咨詢委員會(U_Tokyo Global Advisory Board),委員由國外大學、跨國公司或組織組成,直接對校長負責;在執行層面,由教學科研單位和行政部門聯合組成全球化校園發展“聯合指揮部”,向“全球化發展咨詢委員會”提供必要信息。東京大學計劃2024年建立“全球化發展事務局”(Global Bureau),由教學科研單位和行政部門組成,實現由各學部完全自主開展全球化事務。值得注意的是,東京大學歷來重視對行政人員的全球勝任力的塑造,將構建支持全球校園模式的行政人員體系作為其“全球化戰略”的關鍵舉措,已于2017年設立了“大學全球化行政管理專職崗位”,以銜接協調東京大學內部涉及國際化的日常行政事務。京都大學為配合“超級全球課程”的實施,在組織架構上進行了調整。一是設立“超級全球課程執行管理咨詢委員會”(Super Global Course Project Implementation Management Consultative Committee),由校長擔任主席,由分管教育事務的執行副校長擔任主任;委員會成員由國際化戰略辦公室、文理學院相關人員組成。作為促進跨學科教育與研究的中心,由文理學院負責具體工作的開展,協調并推動“工程研究生院”“藥學研究生院”“科學研究生院”探索并融合其人才培養與科研實踐,為實施“超級全球課程”指定必要的教育基礎。大阪大學計劃設立“未來戰略機構”(Institute for Academic Initiatives),推動學科融合,探索新的學科體系,以及通過建設國際戰略推進機構(Office for International Strategic Promotion),完善學校國際化戰略并統籌推進國際化事務。東北大學建立了國際合作領導工作小組,由校長直接負責,并設立了國際合作咨詢委員會(International Advisory Board),統籌協調全校的國際化事務。東北大學還極其重視對所有行政人員的英語培訓工作。東京工業大學則是通過三個方面推進行政管理改革:一是建立國際教育與研究合作組織(Collaborative Organization for International Education and Research)(已于2015年建立);二是邀請全球知名教育者組建東京工大咨詢委員會;三是設立專職機構,負責規劃并派出教學科研人員赴國外參加實踐培訓。

第四,深度推進人才國際化培養改革,聚焦學生的跨文化理解力和國際化視野的提升。

為深度推進人才國際化培養改革,提升學生的跨文化理解能力和國際視野,五所日本高校進行了一系列的舉措安排,包括強化大學生的英語語言能力的塑造、與國外一流大學聯合開發學位課程項目、聯合實施暑期課程、進一步擴大國際學生的數量、創設更多的全英文課程和全英文專業等。東京大學實施了“走向全球”項目(Go Global Gateway)和“創新與領導力全球教育”項目(Global Education for Innovation and Leadership Program)。兩個項目均旨在塑造學生的全球勝任力(Global Competence),包括增強國際理解,提升日本學生適應異質文化環境、跨文化溝通與寫作能力,以及增強學生的全球道德責任感等。東京大學與日本國際協力機構,派出優秀畢業生參加日本的對外援助工作,包括高等教育對外援助等。京都大學在社會科學、人類學、化學與化學工程等六大學科領域(方向),與國外高校聯合開發雙學位項目、聯合授課、聯合指導與評估學位論文等。為加強本科生的英語語言教育,京都大學致力于開發英文教材以及對標托福考試標準在本科一年級學生中強化英語教育,同時,通過向全球提供“慕課”資源、聘用“國際教育行政人員”等途徑,廣泛吸引國際學生。大阪大學的舉措包括改革國際學生的入學考試制度和安排,建設國際學生學者居住社區、增加英文學位課程和英文授課學科、增加短期交換項目(暑期項目)等。東北大學強調進一步激發教育與科研“雙螺旋”支撐的能力,相關舉措包括:一是與世界一流大學在自旋電子學、材料科學、宇宙物理學等世界最熱門的10大領域或新興戰略領域開展人才聯合培養,包括實施聯合指導、提供雙學位課程、聯合招聘國外教職人員等;二是提供具有廣泛吸引力的國際課程。東京工業大學則聚焦創新全球化教育模式,實施新的教育體系,主要涉及對學生的主動學習能力的培養,相關舉措包括增設英語課程、促進教師的專業化發展和英語授課能力的塑造。截止2019年年底,東京工大已實現大部分研究生課程使用全英文授課的目標。此外,東京工大還通過國際認證推進其教育內容符合國際通行的標準。該認證已于2018年啟動,計劃于2023年完成。

第五,關于“反饋-評價”與“加強”。

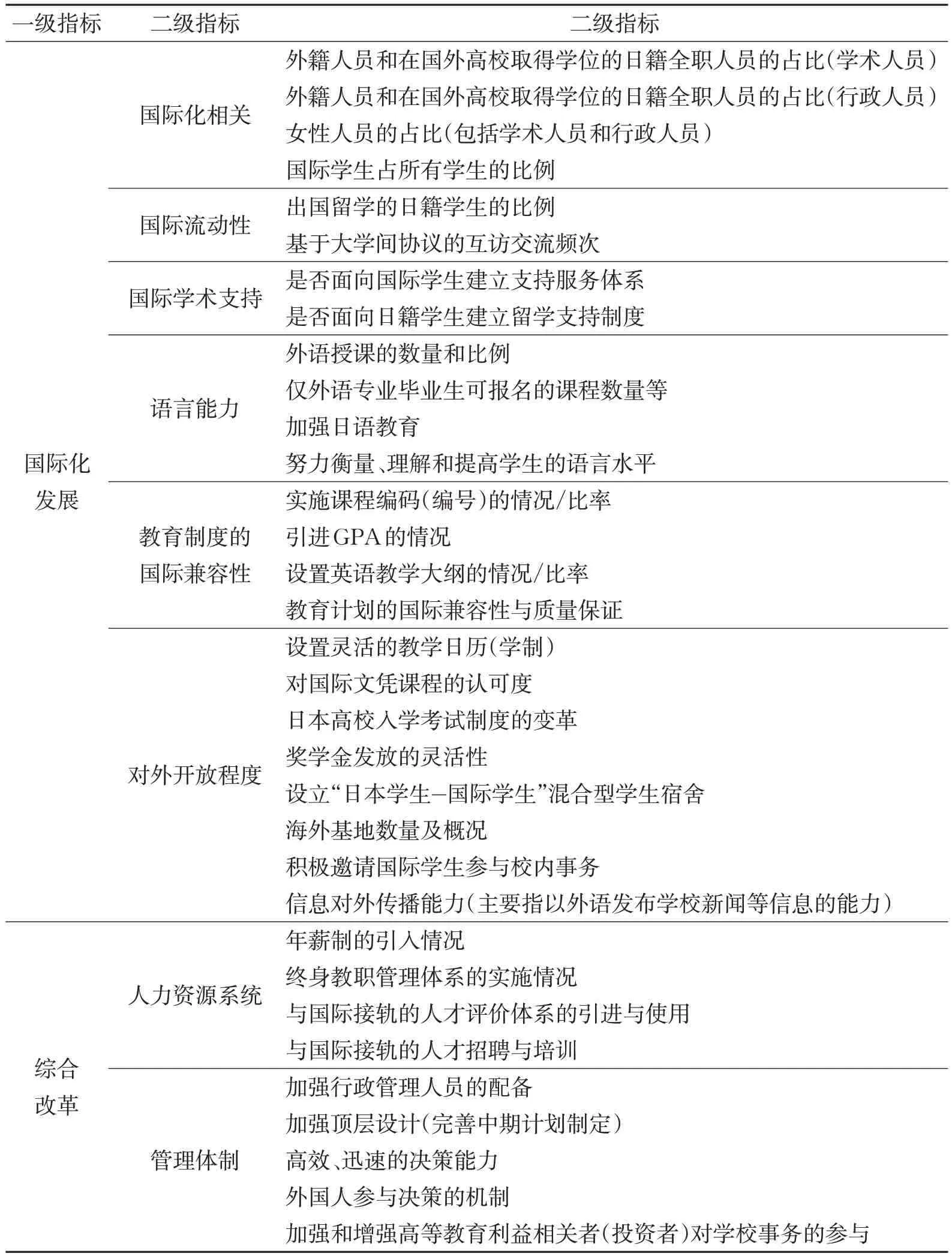

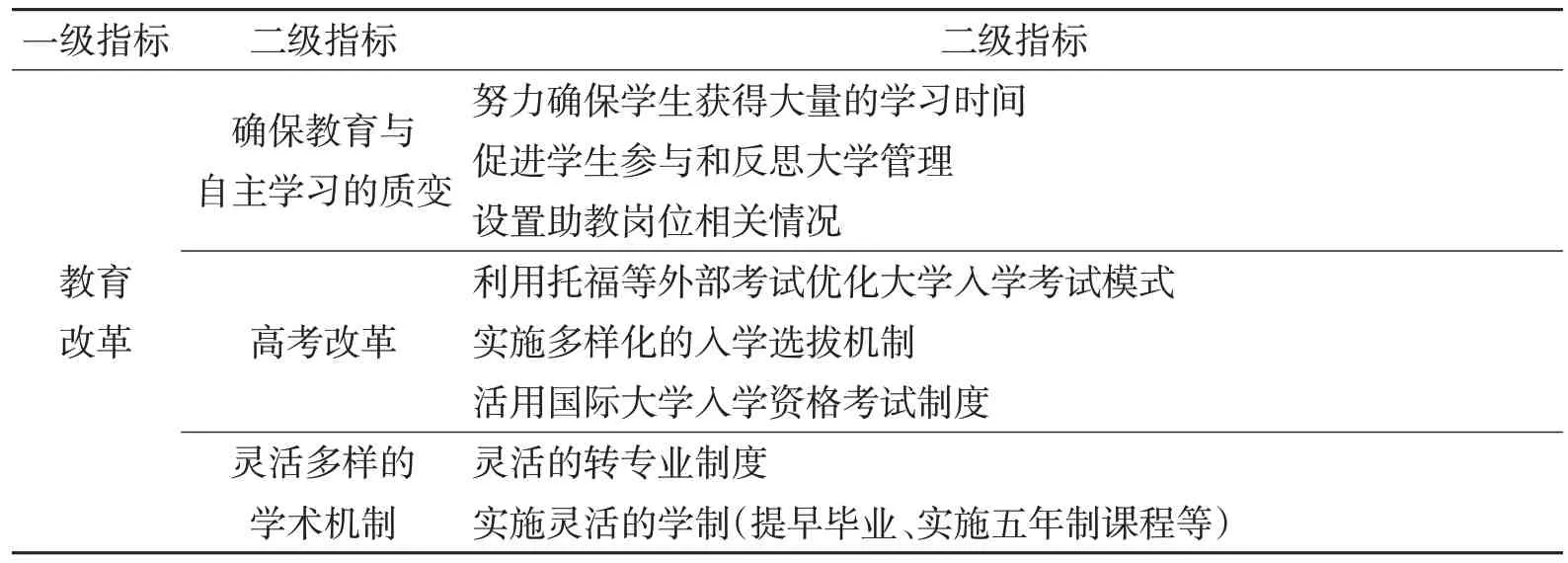

作為“國際化過程模型”的最后兩個環節,“反饋-評價”與“加強”發揮著總結并校準國際化發展方向、強化國際化發展動能并進一步升華國際化意識的關鍵角色。日本學術振興會于2017年開展了針對“全球頂級大學計劃”實施情況的評估工作,制定了指標體系,以了解各入選高校的進展情況。該指標體系分為三個類別和41項二級指標,其中29項涉及國際化(見表4)。日本政府則根據各高校的進展情況,決定下一年度的撥款數額。

表4 “全球頂級大學計劃”評價指標體系

續表4

三、日本一流高校國際化戰略建構的啟示

根據日本學術振興會于2018年發布的調查數據,“全球頂級大學計劃”入選高校的國際化進展離預期目標還存在不小差距,這與文化沖突、存在對原有體制的路徑依賴等潛在阻隔有關。[26]但從整體上看,以本文五所日本大學為代表的“全球頂級大學計劃”高校在構建國際化的方法論體系、創設學術共同體、倡導以人為本的人本主義思想和以學生為中心的國際化價值觀取向、推進組織架構變革以服務國際化戰略實施等方面,存在諸多有益的經驗。

(一)凸顯“理論理性”,構筑符合校情、學情的國際化方法論體系

東京大學、大阪大學、京都大學分別以“全球校園模式”“超級全球課程”計劃“世界適塾大學院”作為推動其實現整體國際化的方法論體系。以這三所日本高校為代表的“全球頂級大學計劃”高校均不同程度地采用了大學國際化的研究成果,在結合其校情及大學內部文化的基礎上,制定了國際化戰略,表現出“理論理性”傾向。在具體工作實踐中,圍繞這些成體系的方法,設計出具有內在一致性與互補性的舉措,確保了國際化戰略的實施效度。我國“雙一流”高校雖然制定了一系列推進國際化改革的舉措,也列明了諸多可量化的核心指標,但就方法體系來看,還缺乏理論要素。我國“雙一流”高校應進一步借鑒、吸納全球范圍內有關大學國際化的研究成果,提升其國際化戰略的“理論理性”,并將其充分融入涉及國際化發展的制度體系和資源配置體系當中,提升各項國際化措施的系統性與內聚力,從而實現效度提升的根本目標。

(二)知行合一,創新國際交流合作范式,形成學術共同體

共同體思想的出現最早可追溯至古希臘時期的“城邦共同體”思想。亞里士多德提出,城邦是由自由平等的個體自然形成的聯合體,具有穩定性和自然性,并以“共善”和“共同利益”為最高目的。[27]滕尼斯(Tonnies F)在《共同體與社會》中,提出了具有真實有機生活的“共同體”的概念。[28]共同體思想早已從起初的政治學和社會學領域外溢至教育學領域。在經濟全球化的浪潮下,世界各國高校正在通過多樣式、寬領域的國際交流合作形成一種事實上的共同體關系,在高等教育場域中衍生出一種利益共同體的生存模式。共同體關系強調個體單元應擁有趨同的價值觀體系與行為模式,強調風險共擔與產出共享。構建共同體關系將盡可能減少由于文化沖突導致的在觀念與行為上的差異性,盡可能地統籌各方的優質資源,從而實現整體利益的最大化。共同體關系將在一定程度上減少因政治因素、經濟因素等對高等教育國際交流合作可持續發展的沖擊。我國“雙一流”高校應聚焦與世界一流高校建立以實質性合作為導向的學術共同體關系,將人才培養和科學研究作為最主要的成果產出通道,強調合作的質量與效益,強調合作的產出,形成高等教育利益共同體。

(三)以人為本,以學生為中心,重塑國際化戰略的核心價值觀

一方面推動人才國際化培養實踐變革構成了這五所日本高校國際化戰略的核心要素,這不僅體現出日本高等教育服務全球人類社會發展的整體觀與大局思想,是日本文化中包容性的具象化和日本民族自信的潛在反映,也體現出日本向來重視人力資本,強調人力資源質量的傳統戰略思維。另一方面,這五所日本高校的國際化戰略還反映出“以學生為中心”的價值取向。如東京大學鼓勵學生根據自身需求進行自我完善與加強自我更新,以及東北大學強調學生應同時習得高級專業知識和全球勝任力,以適應全球化的時代語境。對于我國“雙一流”高校來講,應在國際化戰略舉措中進一步融入建立“人類命運共同體”的哲學價值觀,體現我國高等教育服務各國人民共同利益的價值取向,彰顯我國高等教育能夠支撐構建“人類命運共同體”的強大民族自信。同時應全面樹立“促進學生生命不斷成長”的學生觀,并堅定地圍繞這一價值取向,推動國際化理念和制度的不斷變革。

(四)橫縱貫通,形成有支撐力與執行力的管理組織架構

缺乏以系統性支撐力、全面統籌能力為基本特征的管理組織架構歷來是中國高校實施國際化戰略的潛在阻隔。中國高校以“錦上添花”式的、零散的國際化項目為主要內容的國際交流與合作“舊范式”正逐漸被打破,取而代之的是以學校為基本單位的整體性、戰略式安排。[29]整體性、系統化的戰略安排離不開強有力的組織支撐。縱觀這五所日本高校的國際化戰略,推進治理體系變革,以構建強大執行力與統籌力為目標的國際化工作治理體系是重要內容。這是對日本行政管理文化中嚴重依賴科層體系的一種路徑依賴的直接回應。日本政府實施“全球頂級大學計劃”的一個關鍵目標就是要引導日本大學通過開展包括治理體系變革在內的系統性工作實現整個學校的國際化。[30]缺乏管理組織架構的深層次變革只能導致大學國際化淪為空中樓閣。中國高校應通過調整行政領導人員職能,如由副職校領導直接擔任負責國際交流合作的部門的領導職務,或在校際層面設立工作協調小組,賦予國際化工作更大的行政管理權與資源統籌權,進一步賦能國際化發展實踐。