天舟四號:通天路上的“快遞小哥”

文/航站

(感謝胡藍月、李同、張航、黃正宇、常晨對本文的貢獻)

5月10日1時56分,長征七號運載火箭從海南文昌航天發射場點火起飛,成功把天舟四號貨運飛船送入太空,中國空間站建造大幕正式開啟。飛行約6.5小時后,天舟四號貨運飛船采用自主快速交會對接模式,與天和核心艙后向對接,中國空間站再次轉入三艙(船)組合體狀態。

為了確保中國空間站建設順利推進,天舟四號貨運飛船、長征七號運載火箭在多方面分別進行技術革新、程序優化,以全新姿態交出了一份亮眼的成績單。

▲ 長征七號運載火箭成功發射天舟四號貨運飛船 屠海超 攝

▲ 天舟四號貨運飛船地面檢測

▲ 火箭整流罩轉運

彩色“身份證”更便利

天舟四號貨運飛船是中國空間站建造階段的首發航天器,主要作用是為空間站運輸物資、補給燃料、下行廢棄物,具備并網供電、應急通信等能力。

本次任務,天舟四號貨運飛船上行物資約6.2噸,包括航天員系統食品、醫藥物品、衛生清潔用品等貨包,空間站關鍵設備的備份件、維修件,空間應用系統的試驗載荷,以及為空間站組合體攜帶的750千克補加推進劑。

對接成功后,天舟四號貨運飛船會充當“加油站”,為空間站在軌運行提供燃料補充,將按計劃開展多項在軌實驗,承擔實驗支持的職責,上行的物資就包括3項實驗載荷,將在失重環境下進一步驗證設備原理。

有趣的是,航天員會發現:貨包又變樣了。從天舟二號貨運飛船的二維碼標簽,到天舟三號貨運飛船的彩色絲帶,而天舟四號貨運飛船的貨包更新到3.0版本,用上了彩色“身份證”。

原來,天舟二號貨運飛船升空后,經過航天員使用反饋,在神舟十二號載人飛船乘組返回后的座談會上,設計師明確了貨包改進方向。但當時天舟三號貨運飛船的貨包已經準備完畢,設計師只好臨時用彩色絲帶為貨包進行簡要區分。

而在天舟四號貨運飛船上,貨包采用彩色二維碼標簽進一步完善。標簽顏色提供“第一眼信息”,用于區分貨包的從屬系統和使用場景。“身份證”包括淺藍、深藍、綠色、紫色、淺棕、深棕共6種顏色。其中,綠色代表航天員系統食品,淺棕色代表攝影設備,紫色代表醫學實驗領域物資。每個貨包的專屬二維碼提供更加詳細的信息,“吃、穿、住、用,一目了然。”

據悉,這次被帶上天的美食新增了4種蔬菜,還有為中秋、冬至特別安排的節日食品。在航天員完成出艙等重大任務后,能分享“獎勵食品”。等到航天員過生日,還能打開“盲盒食品”,收獲小驚喜。

可以說,載人航天工程注重以人為本,通過更加人性化的設計改進,航天員在空間站的居住體驗將越來越好。

高科技“帶貨”本領強

為了裝貨更多,天舟系列貨運飛船共設計了20多種不同尺寸規格、不同形狀的貨包,充分利用貨艙內的每一寸空間。根據物資不同,貨包里的緩沖泡沫也做了相應調整。天舟四號貨運飛船上行物資中有精密儀器等設備,需要墊泡沫緩沖減震,但空間“寸土寸金”,傳統的泡沫板體積大、不易收納,設計人員將其改進為小型泡沫塊和氣囊,更便于航天員在軌整理。

某些關鍵的醫療檢測和保障物資具有較強的溫度敏感性,需要存儲在“低溫鎖柜”中。這被戲稱為“太空冰箱”,對于隔熱保溫材料要求很高,還必須滿足質量輕、體積小、絕對阻燃等特性,最大程度地安全提高貨運飛船內部的空間利用效率。

技術團隊經過反復測試,制成真空絕熱板,號稱“天舟VIP材料”。其基礎材料是氣凝膠,具有低密度、低導熱率、高熱穩定、高吸附性、隔音等獨特優勢,通過特殊工藝,材料熱導率比原來的再降低了一半,具備優異的隔氣性和耐刺穿性。

貨艙熱控風機是天舟四號貨運飛船內的“中央空調”,既要保障設備散熱,又要確保艙內氧氣流通,以便將來航天員安全入艙提貨。麻煩的是,關鍵器件都是“大嗓門”,持續噪音會給整個封閉空間的正常工作造成消極影響。科研人員從電機極槽配合、軸承配合設計、轉子動平衡設計及間隙設計等多方向入手,找到了最佳配合,為艙內創造了安靜環境。

根據貨運飛船上行和在軌的不同環境,設計人員對貨格里的適配板也做了相應調整。火箭起飛后,貨包需要承受持續的過載和振動,因此貨格、間隔貨包的適配板都采用了螺絲釘固定;飛船入軌后,艙內變為失重環境,貨包取出拆開后,間隔貨包的適配板也要收納起來。據悉,設計人員采用日常生活中常見的尼龍搭扣,使適配板可以直接粘貼在貨格內,減少了航天員在軌工作的負擔。

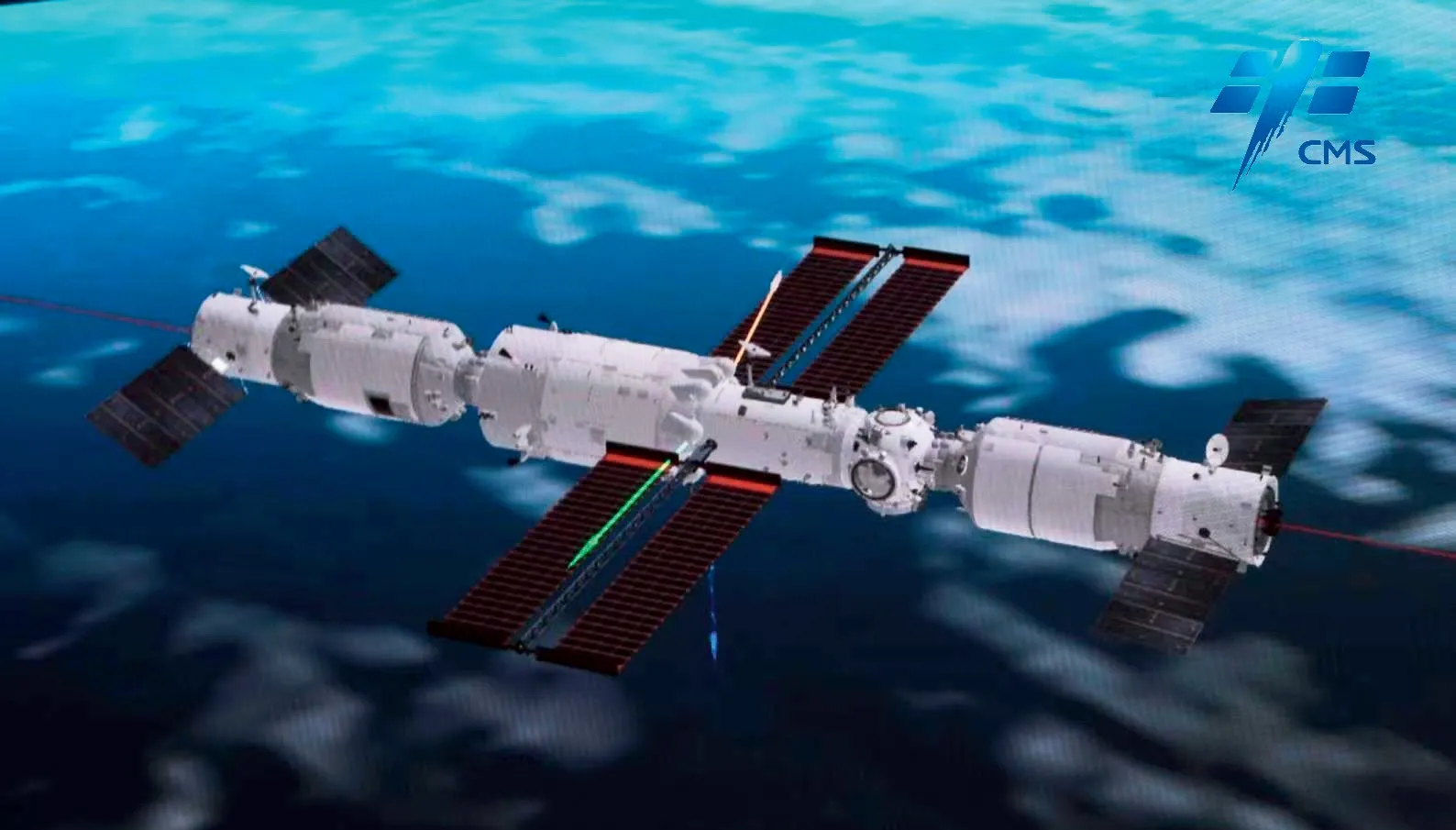

▲ 天舟四號貨運飛船與空間站核心艙交會對接

說到“天上減負”,不得不提保障空間站水循環的設備。這次天舟四號貨運飛船攜帶了一些空間站環控生保尿處理子系統的消耗品,保障神舟十四號載人飛船乘組半年在軌生活。

截至神舟十三號載人飛船乘組在軌任務完成,天和核心艙的尿處理系統共計處理尿液1700升,產生蒸餾水1400余升,加上其他設備,使得空間站內水的回收率優于95%,大大降低了貨運飛船上行水的補給量。而尿處理系統峰值功率約300瓦,能耗低于大部分家用電熱水壺。

失重環境下人體的鈣流失加重,尿液中的鈣可能析出結晶,堵塞換熱器、閥門、過濾器等。空間站的尿處理系統選用除鈣材料,能夠從6升尿液中提取5升蒸餾水,且不形成鈣結晶沉淀。考慮到在軌運行10年以上的需求,系統按照產品的壽命與可靠性指標,劃分出在軌可更換單元,由航天員維修更換,所需消耗品由貨運飛船定期補給。

“太空之吻”門道多

火箭飛行約10分鐘后,船箭分離。天舟四號貨運飛船太陽帆板展開,很快進入快速交會對接模式。飛行約6.5小時后,天舟四號貨運飛船與空間站組合體成功對接,表現良好。

快速交會對接等關鍵技術在天舟二號貨運飛船上首次驗證,至今已積累了充足的經驗,仔細分析天舟四號貨運飛船順利對接的過程,少不了各種航天設備助力。

比如,天舟四號貨運飛船需要時刻精確把握速度和位置,必須在微重力環境下測量加速度,以便安全、準確地進行姿態調整。為此,“上天”的石英撓性加速度計必須經過千錘百煉,溫度循環、振動沖擊、低氣壓、離心實驗等必不可少,既要穿上密不透風的“航天服”,保證內部氣體不泄漏,又要帶上“電暖寶”,精確控溫,保障在真空環境中有效工作。

太陽能電池連接器的可靠性關系到整艘飛船的能源供應安全。與以往的宇航產品不同,該產品直接暴露在艙外,設計之初就必須模擬真空強輻射環境,進行多次仿真、材料驗證、工藝優化,并在研發前端多次優化技術方案,直到今年4月最終拿到環境考核試驗“上天”通行證。

蒼茫太空,萬里“穿針”。在對接機構設計之初,設計師充分考慮到:未來中國空間站需要適應8~180噸范圍內各種噸位、各種方式的航天器對接,包括偏心對接,而在對接過程中將會產生巨大的對接能量,給對接機構的緩沖耗能能力提出很高的要求。

為了讓重量級航天器“輕盈優雅”對接,設計師們通過大量技術攻關和方案論證,系統性提出了可控阻尼的控制思路,既不影響原捕獲性能、方便捕獲,又可以消耗對接機構捕獲后產生的巨大撞擊能量,成功突破了空間站建造的關鍵技術。

▲ 中國空間站目前是三艙(船)組合體狀態

▲ 長征七號運載火箭

▲ 航天人送長七火箭出征

值得一提的是,除了要確保空間站建造階段每次對接都能成功“吻”上,對接機構還將在今年迎來問天實驗艙、夢天實驗艙的“大考”。根據安排,2個實驗艙發射成功后,經狀態調整和轉位,將長期“停泊”于空間站,成為航天員在空間站工作、生活的主要場所,對接機構作為航天員往返于工作生活區的重要通道,將繼續發揮重要作用。

火箭革新更高效

長征七號運載火箭是中國新一代兩級半中型運載火箭,采用液氧煤油推進劑,能把14噸有效載荷送入可與中國空間站交會對接的近地軌道。本次發射中,長七火箭進行了17項技術狀態改進,將北斗衛星導航系統升為衛星定位第一優先級,火箭飛行可靠性達到世界先進水平。

長七火箭試驗隊優化流程,將測發天數壓縮至27天,首次實現液氧煤油推進劑并行加注,有效提高了發射場工作效率。

此前,長七火箭在發射前12小時開始加注煤油,煤油加注完畢,再加注液氧,避免泄漏引發安全隱患。隨著長七系列火箭發射次數逐年遞增,流程優化的條件成熟了。另一方面,沿海發射場氣象變化快,射前工作時長縮短到8小時,可以進一步減少高溫、高濕、高鹽霧等因素對箭體的影響,緩解試驗隊員的工作壓力,降低對人員、設備、氣象等保障條件的要求,提升火箭發射的適應性和靈活性。

長七火箭采用并行加注方案后,減少了煤油停放時間,緩解溫度回升,進一步保障了推進劑的品質,提高發射可靠性。對此,技術團隊梳理識別液氧煤油并行加注的薄弱環節,針對預想的100多種故障模式,分別制定詳細的故障處置預案。

值得注意的是,長七火箭捆綁了4個助推器,如果加注煤油、液氧的時間、流量不一致,可能造成火箭重心偏離,倒向一側;火箭的液氧儲箱在煤油儲箱頂部,上下同時加注時,儲箱內的壓力承載能力也受到考驗。

為此,火箭研制團隊與發射場共同開展安全性分析,對結構載荷、流程適應性進行詳細論證及桌面推演,并在發射前進行全流程演練,確保萬無一失。

2016年長七火箭首飛時,北斗衛星導航系統還未完全組網,故選擇以GPS為主、北斗導航為輔進行衛星定位。如今,北斗全球衛星導航定位系統已經開通近2年,轉為衛星定位第一優先級是順理成章的。為此,長七火箭的軟件、硬件都做了相應更改,全部測試合格,證明北斗衛星導航系統的定位精度、可靠性與國際水平相當。

天舟四號貨運飛船要求零窗口發射,而長七火箭將發射窗口拓展至120秒,通過衛星導航定位授時,火箭系統自動計算時間偏差、修正軌道面、精確入軌,顯著提升了載人航天交會對接任務的適應能力。

另外,火箭研發團隊按計劃逐步提升發動機可靠性,本次發射任務中對發動機的設計和工藝展開了10余項改進。經評估,長七火箭飛行可靠性0.9838,達到世界先進水平。

在空間站建造和運營階段,火箭設計人員為長七火箭策劃了30余項改進措施,將逐步落實。而在我國新一代運載火箭中,長征八號運載火箭一子級與長七火箭芯一級基本一致,長征七號甲運載火箭沿用了長七火箭的助推器、芯一級和二級。“三兄弟”齊頭并進,經過驗證的項目將在其他型號上及時跟進,火箭技術狀態改進保持動態一致。