“橋”與建筑的空間組合方式研究

文/徐 晶 南京藝術學院設計學院 碩士研究生

施幸未 南京藝術學院設計學院 碩士研究生(通訊作者)

史云杰 南京藝術學院設計學院 碩士研究生

引言

橋梁是城市交通建設的重要組成部分,其在跨越障礙、溝通兩岸、提高通行的可達性等方面有著不可替代的作用,所以在橋梁規劃和建設中需要綜合考慮技術與美學等多方面的影響因素[1]。而隨著技術與文化的發展,建筑學的介入,建筑師通過建筑設計的手法將橋以其特有的方式與建筑空間進行融合,顯現出更為多樣的意義[2]。

1 和諧于場地的引入

由于“橋”具有抽象化的線性形態,所以其在形態上較于其他形狀具有更明顯的導引作用[3]。當建筑位于山間、叢林、峽谷、坡地等有一定的遮蔽性的場地時,橋便是一種兼具趣味的引起與空間的連接的有效方式,將游客自然地誘導至主體空間之中。

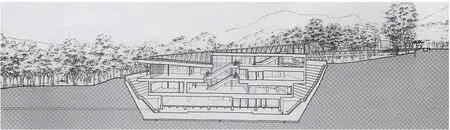

位于日本富士山箱根的波拉美術館坐落于石原小塚山的山腳之下,被群山環抱,場地周圍植有300 多年樹齡的成群櫸樹和良好觀賞效果的小喬木紫莖等植被[4]。由于場地具有優美的自然環境,美術館及其緊連基地的紫莖街道所帶來的大量人流有破壞場地植被系統的可能性,兩者之間存在矛盾。建筑師在對現場的水文、地形、植物生長狀況進行了詳細調查和綜合評估后采取了尊重與和諧于場地的設計手法,以此將美術館和周邊環境融為一體。美術館的主體置于山體內,隱匿于自然之中,以此來消隱建筑實體。首先將美術館的建筑基礎和大部分體量內嵌于山體斜坡內寬74 米,深約3 層的碗狀的地壕內,建筑的頂部控制在超出山坡的高度而又不高于基地內主要喬木高度的8 米以內,將建筑的頂部進行適當的傾斜使建筑的屋頂線條低于周圍的林冠線和遠山的山脊線,三者在立面上呈現出高、中、低和遠、中、近的如畫般的和諧(圖1)。

圖1 波拉美術館剖面圖(圖片來源:參考文獻[4])

而在處理內嵌于場地的建筑和紫莖街道與基地主入口的相隔40 米距離的連接上,設計師也采用了尊重與和諧于場地的設計。在保護溪流、裂溝等自然形態的基礎上,采用“渡橋”的形式,將橋筑于箱根的緩坡之上,與坡地形成銳角的角度,將游客由自然引入建筑。于客觀的環境保護方面,不同于在山林地帶為克服高差常用的設置于山坡上的各種展線和隧道挖掘等連接方式,窄長的“渡橋”形式可以自由地穿插在大喬木的樹干之間,而避免大面積的伐木修路,同時將“渡橋”懸于地表之上也保證了山頂徑流的自然流向和植物的生長,最大程度地保護基地優美環境的現狀條件(圖2)。于主體的使用方面,“渡橋”避免了在山坡上的攀爬等更多的體力行為,而且也可以保證游客可以通過渡橋走近紫莖林地。“渡橋”不僅是游者進入建筑的方式,也是保護溪流、裂溝等自然形態的方式,更是建筑與地形的結合中求得統一的方式。

圖2 波拉美術館剖面圖(圖片來源:參考文獻[4])

“渡橋”是重要的引入式設計,同時也是整個空間序列的重要組成部分。中國古典園林在組織空間序列的時候講究“起、承、轉、合”的序列營造,而作為引入的“起”成為序列的開始,有著更為重要的意義。波拉美術館的空間序列可以歸納為“街道入口-渡橋-美術館頂部-中庭-展廳-美術館底部”這一序列,而作為“起”的部分既需要與序列上的其他部分呼應,也需要相異。具體表現為:“渡橋”在空間的形態設計上,不同于建筑內部的寬大空間形態,而是設計了窄長的形態,以加強交通流動性的暗喻。在光影的組織上,渡橋頂部由高大樹木的樹冠圍合,光影較暗,而建筑內部的頂部則由大面積的玻璃天窗圍合,光線明亮。在觀景對象上,入口的觀看對象主要是觸手可及的植物,而進入建筑內部的觀看對象有頂部遠借的山林、掛于墻壁的美術作品、建筑內部的精美材料構造等。橋作為空間的引入,不僅要和諧于周邊的主要環境,也要和諧于整個空間的序列構建。

2 建筑間的連通

“橋”,具有連接兩者甚至多者的功能,其多變的形態、錯落的接點位置都使其與建筑融合形成不同的空間形式與體驗,因而常被作為紐帶連通各個建筑。而在高層建筑的設計中尤為明顯,單棟建筑與單棟建筑間常以一個或多個廊橋進行連接。一方面可以豐富建筑的形體,一方面又能鏈接更多的使用功能。

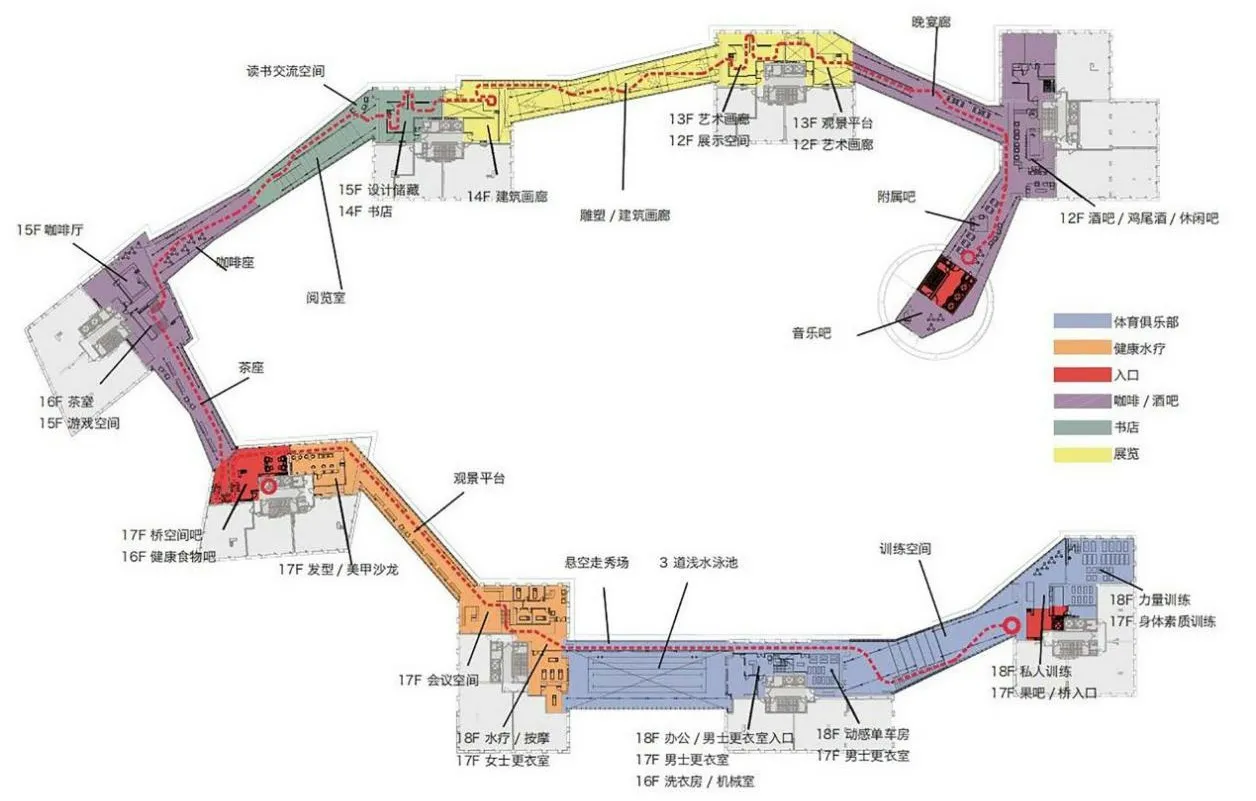

由史蒂芬·霍爾主持設計的位于北京東二環緊連東直門的當代MOMA 大樓,在形體上的一個重要特點就是建筑間是由橋連接的設計。與傳統的在底層商業的基礎上豎向上重復疊加居住功能的豎向取勢的造型不同,MOMA 大樓的主要形體設計的設計方法是將大樓平面的連通軌跡抽象后抬高至空中,由二維立體化為三維,用類似于橋的長廊將各棟高層建筑于第12 層至第18 層的高空上貫穿8 棟方形的居住塔樓和1 棟圓形對外開放的旅館塔樓建筑,形成一個非閉合的不等高的環形“空中廊橋”[5]。同時這個連接9棟塔樓的“空中廊橋”與位于其下部的實驗電影院的屋頂綠化形成多層、橫向的立體穿插,加強了橫向的取勢。同時橋在水平上的斜置與自身不同的形態,豐富了建筑的形態,也給住戶反轉式的空間體驗,或平緩、或急轉,節奏豐富。對于住區的使用者和城市中的行人,無論在建筑上方還是建筑內部或者建筑周邊都能令人獲得多層面的感受(圖3)。

圖3 當代MOMA 大樓立面示意(圖片來源:參考文獻[5])

“橋”,除了建筑形體的連接以外,還有建筑功能上的優化和連接作用。由于傳統城鎮化的推進過程中偏重數量的推進,忽視了品質的控制,其結果是大量的土地低密度開發和封閉式的住區建設。在面對土地資源緊缺和公共資源配置的低效使用的矛盾下,開放式住區的設計和高強度的向天空要空間的設計成為必然。居住區建筑作為城市土地開發占比最多的建筑,承擔著實現城市運行的高效益、可持續、經濟化的重要組成部分。與傳統的將公共服務設施置于住區中心的鄰里中心模式和將基層商店布置在住區道路上的功能組織模式不同,MOMA 大樓將店鋪、旅館、實驗電影院、餐館、幼兒園等設置在住區的地面層且對城市開放,而將藝術畫廊、書店、咖啡廳、體育鍛煉等娛樂空間設置于連接9 座塔樓的高空廊橋空間,進行混合開發(圖4)。通過空中廊橋作為承載,將部分公共服務設施穿插于12 層至18層的高空處,允許城市居民通過樓棟的電梯進入使用,促進了城市與住區的進一步交流,避免了高層住戶對公共服務設施因為步行距離遠而產生的使用不方便和樓棟與樓棟間的交流不便捷的問題。由空中廊橋組成的立體的混合開發使得居住區的公共服務設施通過地面、電梯、空中廊橋進行三維的串聯,立體而又均好地配置在住區空間里,為地面層創造了更多可促進住區居民與市民交流的開放空間,也為樓棟內的住戶使用和交流帶來了便利。

圖4 天空之橋平面功能說明(圖片來源:參考文獻[5])

3 豎向的疊加

橋與館作為建筑空間的具體形態,將二者進行豎向疊加,無疑是一次極具創設性的建造。不同空間層級的疊加會形成不同的空間序列,與此同時帶來差異化的空間體驗。以張永和教授所主持建造的吉首美術館為例,它采取的是橋館立體疊加的空間組合方式,這種組合方式首先是在其所在場地與功能定位協同下生成,其后才是空間與結構的整合性設計。

吉首美術館位于湖南湘西的乾州古城北側,凌駕于萬溶江之上。美術館東西兩端連接的是近30 年按照傳統風貌建起的民居與具有旅游導向的民宿、商鋪等。橋的連通,溝通了萬溶江兩端的交通,同時承托美術館。吉首美術館所表現的不僅是兩種不同功能、不同空間體塊在材料、結構上的疊加,更是其所反映的外觀形式與精神外化相一致的融合。

吉首美術館的空間組合方式是自然、橋與建筑在豎向空間上的二次疊加,在通行與展示的功能上幾乎持平。它的功能定位首先是一座美術館,其次才是一座橋,它是功能需求與場地結合的產物[6]。因而當其投入使用時,兩個功能同時并行,并無先后、輕重之分。經由結構設計的考量,人行橋與畫廊相疊加后,介于兩者之間還留有部分空間。設計師將其打造為展廳,分為大、小與臨時展廳,滿足不同時效與規模的展覽,為激活當地的文化展覽行業添一把柴。美術館兩側的橋頭堡還有商鋪、茶室、辦公等輔助功能,滿足當地民眾的日常活動。由此,美術館形成一個文化傳輸的復合功能場所,它將可以萌發前沿設計的奇幻空間與充滿煙火氣息的鄉土空間凝結于一體,互不干擾,卻又相通。橋館疊加的空間組合方式,既提供城市的公共設施,也是城市基礎設施[7]。

吉首美術館上館下橋的功能布置使得美術館的空間序列也呈現得十分清晰,相較于傳統的美術館,吉首美術館的空間序列更加開放與多變。下部橋梁承載具有的功能,便于急于通行之人,又可作觀賞之地,容許行人逗留。上部美術館具有文化輸出的作用,觀者由兩端橋頭堡拾級進入館內進行參觀,并停留于此。從剖面來看,作為上下的兩塊“餅干”,人行橋與畫廊在橫截面上呈現相對稱弧度的空間形態。而展廳作為“夾心”,兩者相碰撞后的產物,在體量上顯得非常小,猶如半閉的口,在建筑中進行空間粘合的作用。從縱截面上看,畫廊從美術館頂面嵌入,分割展廳的空間,使展廳呈現“凹”字空間(圖5)。觀者可由東西兩側街道拾級而上直接進入展廳,或是拾級而下進入人行橋,而建筑兩側的橋頭堡給游者提供自由地進入人行橋、展廳、畫廊的通道。而展廳內置的樓梯也給觀者提供進入畫廊的通道,多通道的連接使得行人有更靈活的空間行為,滿足人群對于這座文化與交通屬性共存的建筑的幻想。

圖5 橋身詳圖(圖片來源:參考文獻[8])

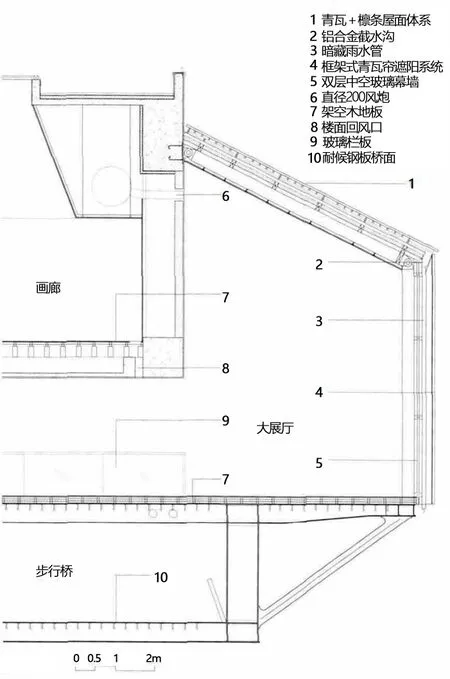

橋館在疊加的過程中導致空間在豎向上發生變化,而空間的疊加必定牽引結構的變動。吉首美術館主要采取上下疊加的結構,上部分為線性的混凝土系桿件營造建筑內部的整體感,下部采取空腹化的簡支鋼桁梁橋結構形式以應對極端情況下洪水的泛濫[8]。材料與單體結構的不同,加大了橋與建筑的結構如何能夠融合得像自發式生長的建筑的設計難度,這也成為結構工程師所面臨的嚴峻挑戰。橋館的核心結構主要聚集在中部的展廳部分,展廳的樓板與屋頂面是同一空間的兩種界面結構形態。展廳的屋頂面也是畫廊的樓板,采用混凝土框架。展廳的樓板是步行橋的頂面,展廳的荷載就全部由下部分的鋼橋來承受(圖6)。如此,展廳空間便在畫廊的張拉混凝土預應力與步行橋鋼絞線的外部預應力同時作用下,“扯”了出來。

圖6 吉首美術館剖面圖(圖片來源:參考文獻[6])

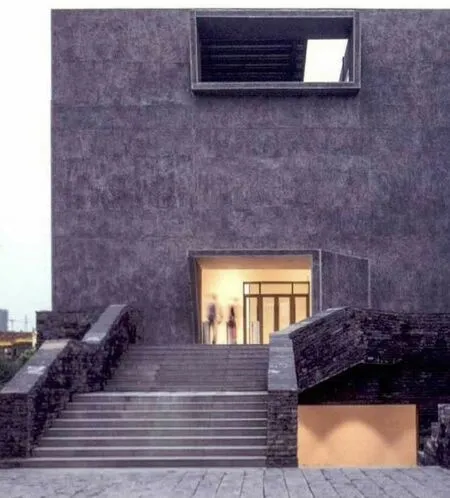

吉首美術館上館下橋的空間組合方式,將建筑的功能、空間、結構進行整合,彼此緊密相連。三者的互文關系生動地體現在建筑的各個節點,使之成為具有建造意義的建筑。從空間組合方式、結構界面上看,設計師有意弱化“橋”,而將其建筑化,使之成為作為“橋”的建筑(圖7)。

圖7 吉首美術館西側入口(圖片來源:參考文獻[8])

結語

“橋”作為溝通與縫合的方式,在建筑空間中的應用越來越廣泛。其意義早已掙脫其刻板的實體建造,取而代之的是一種能在空間中進行粘合與阻絕、縫合與拆分的創設性多元體,表現為一種本體。它既獨立,又可融。“橋”本質的連通屬性在交叉手法的推動下,逐漸被移植入建筑中,建筑日漸成為“橋”,進行場地與空間的粘合。而通過對“橋”與建筑空間組合方式的分析,破譯“橋”與建筑、自然融合的密碼,能有益于設計師明晰兩者空間組合方式的運用,更好地進行實踐設計與理論創新。這些實踐與創新的不斷更迭,有望為未來“橋”與建筑在形式、空間中角色的擴充。