未來太空基地內氫氣和二氧化碳消除技術研究進展

熊 凱, 尹永利, 曹 勇, 楊才華

(1.哈爾濱工業大學(深圳)機電工程與自動化學院, 深圳 518055; 2.深圳市綠航星際太空科技研究院,深圳 518117; 3.中國航天員科研訓練中心人因工程重點實驗室, 北京 100094)

1 引言

隨著人類對太空的不斷探索,美國、俄羅斯、中國和歐盟等國家和地區都有建立太空基地的計劃。 典型的太空基地有空間站、月球基地和火星基地等,它為乘員創造了一個具有大氣平衡、適宜長期居住的密閉空間,以保障乘員的生命健康安全。 當前,以國際空間站為代表的太空基地內主要采用電解水的方式為乘員提供呼吸用氧,然而電解水在產生高純度氧氣的同時也會產生大量的副產物氫氣,乘員長時間呼吸消耗氧氣的同時也會產生大量的二氧化碳。 多余的氫氣和二氧化碳都會破壞太空基地內部的大氣平衡,嚴重危害乘員的生命健康安全,迫切需要使用合理的方法消除這兩種氣體。

在密閉空間內保障乘員生命健康的系統是環控生保系統。 為了滿足未來太空基地長期載人航天任務需求,環控生保系統須具備較高的物質閉合度,以減少對其物質補給,長期保持大氣平衡。目前第三代受控生態生保系統是未來技術發展的方向,具有很高物質閉合度,能夠滿足未來太空基地內部氣體的長期消除需求。 受控生態生保系統主要是在第二代物化再生生保技術的基礎上,結合植物光合作用和微生物的分解作用構成生態鏈,以實現大氣、水和食物的再生與持續供應。 當前受控生態生保系統尚處于研究階段,距離工程化應用還有較遠的距離。

本文針對未來太空基地內部多余氫氣和二氧化碳的消除問題,通過對現階段各種載人密閉空間內部所采用的理化再生式氣體消除技術梳理,如神舟系列載人飛船、天宮系列空間實驗室、國際空間站和各類潛艇等,結合受控式生保系統中高等植物和藻類光合作用,總結各種消除二氧化碳的技術方法,并對未來太空基地內部氫氣和二氧化碳消除技術進行展望。

2 物化再生生保系統氣體消除技術

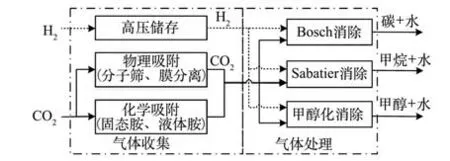

在物化再生生保系統中,電解水的副產物氫氣和乘員呼吸產生的二氧化碳是需要被消除的主要廢氣。 對當前各種物化再生生保系統內氫氣和二氧化碳消除技術路線總結如圖1 所示。 從圖中可以看出,在物化再生生保系統內針對多余的氫氣和二氧化碳的消除分為先收集再處理兩步。 目前,氫氣主要采用高壓存儲法進行收集,二氧化碳的收集方法分為物理吸附法和化學吸附法,其中物理吸附法主要有膜分離方法和分子篩吸附方法,化學吸附法有固態胺吸附方法和液態胺吸附方法。 多余氣體的處理方法主要有Bosch 還原消除法、Sabatier 還原消除法和甲醇化消除化方法。

圖1 物化再生生保系統中氫氣和二氧化碳消除技術路線Fig.1 Carbon dioxide and hydrogen elimination routes in physico?chemical life support sys?tem

2.1 氫氣收集方法

在載人密閉空間內人均耗氧量為0.82 kg/d,與此同時副產的氫氣為0.103 kg/d。 氫氣可以直接從電解裝置處收集,以避免其混入載人密閉空間內部的空氣中。 產生的氫氣需要被收集暫存,在此過程中氫氣的持續積累會導致其質量不斷增加,需將其高壓存儲以節省存儲空間。 在潛艇等密閉空間內就是采用高壓收集存儲,然后擇機排放的方式來收集多余氫氣。 雖然高壓收集存儲方法需要使用大體積的高壓容器和大功率壓縮機,會耗費一定的能量,占據一定的空間,但是該方法簡單直接,是目前應用最為廣泛的氫氣收集方法。

2.2 二氧化碳收集方法

在密閉空間內乘員吸入0.82 kg 氧氣的同時會排出1.04 kg 的二氧化碳,此時的呼吸商約為0.922。 收集密閉空間內的二氧化碳主要是為了降低二氧化碳的濃度,保證乘員的生命健康。

2.2.1 膜分離方法

膜分離方法的原理是利用氣體的篩孔效應,根據各種氣體在不同膜材料中滲透率的差異來實現準確的分離。 根據此原理將密閉空間內空氣通過具有較強的二氧化碳溶解和通過能力的薄膜,其中的二氧化碳能夠通過薄膜,而其他氣體不能通過,從而實現二氧化碳從空氣中的分離和收集,比較常用的二氧化碳分離薄膜材料有聚釩和醋酸纖維。 20 世紀90 年代NASA 對膜吸附二氧化碳技術進行了研究,驗證了其可再生性,適合應用于中長期的航天任務,具有應用于未來太空基地的潛力。 但現有的二氧化碳薄膜材料成本高、吸收效率低,為滿足其在未來太空基地的長期可再生使用需求,需要在膜材料、工藝、制造等環節進一步開展技術突破。

2.2.2 分子篩吸附方法

分子篩吸附方法于20 世紀80 年代提出,利用吸附劑表面的分子力實現對二氧化碳的吸附,而在降壓或者加熱吸附材料時,又能將吸附的二氧化碳從中脫附,從而實現了分子篩的可再生利用。 此技術最先應用于英國潛艇中,隨著技術的不斷發展,已應用于俄羅斯和平號空間站和國際空間站,2013 年NASA 通過測試,認為分子篩仍然是目前中長期載人航天任務中最適合的二氧化碳收集方法。

當前,國際空間站使用的是四床分子篩,其內部具有2 套裝置,一套工作在吸附模式時,另一套工作在解析模式,2 套裝置在吸附與解析之間來回切換,實現對二氧化碳的連續吸附。 由于分子篩吸附劑5A 沸石也能吸附水蒸氣,為了提高其對二氧化碳的吸附能力,需先將進入分子篩的空氣干燥。 因此,四床分子篩系統比較復雜,體積、重量和能耗都較大,需對其重量、體積和可靠性等方面進行改進。 NASA 提出對分子篩吸附劑的吸附性能和分子篩的結構進行改進。 改進吸附劑的吸附性能重點在于開發憎水性吸附材料,這樣可以免去分子篩前端的干燥器,減輕系統重量,降低功耗。 改進吸附結構主要是改變分子篩內吸附劑的安裝結構,提升其吸附能力,在降低系統的重量、體積和能耗的同時,提升分子篩的可再生性,增加系統的閉合度。

2.2.3 固態胺吸附方法

固態胺是一種具有大量微孔和較大的比表面積的高分子聚合物,因其具有弱堿性的胺基而對二氧化碳具有吸附作用,吸附二氧化碳的過程是可逆的,吸收時會放熱,而當對其加熱使其溫度升高時,則會將吸收的二氧化碳解析釋放。 由于固態胺的吸附—解析過程可控而被應用于載人密閉空間內部的二氧化碳收集。 20 世紀80 年代美國開始對固態胺吸附二氧化碳開展研究,并成功應用于核潛艇中,此外,也將固態胺作為空間站中分子篩的后備技術。 周抗寒等在固態胺的研究中,已完成了各種固態胺吸附的仿真和試驗研究。

相比分子篩裝置,固態胺裝置的體積更小、能耗更低,其能將艙室內的二氧化碳濃度控制在0.2%以下,且無毒、無揮發,不會對密閉空間內部的空氣造成污染。 但是固態胺的使用壽命有限,需要定期更換,降低了系統的閉合度,制約了其在長航時的太空基地的應用。 為了將其應用于長期載人航天任務中,其使用壽命是未來亟需克服的問題。

2.2.4 液態胺吸附方法

液態胺是一種可再生的、具有吸附和解析二氧化碳能力的溶液,由于具有功率低、質量小和可靠性高等優點,被用于分離和收集密閉空間內空氣中混合的二氧化碳。 目前成功應用于密閉空間的液態胺是一乙醇胺,美國、俄羅斯、英國等國家的潛艇中均采用一乙醇胺作為吸收劑收集二氧化碳。 一乙醇胺雖然價格低廉,但是其能耗較大,分離和收集能力有限,且具有氨味,在吸附的過程中會因為液體的揮發和泄露而導致艙內空氣的二次污染。 因此,一乙醇胺不適合用于長期載人航天任務中二氧化碳的收集,需要開發新型的液態胺溶液。 目前,NASA 開發了新型的不易揮發的液態胺溶液(二甘醇胺),并設計了對應的液態胺吸附系統,驗證了其具有良好的二氧化碳吸附性能,且其重量、功率和體積都比當前國際空間站內的分子篩吸附系統減少了65%。 盡管目前液態胺應用于航天器還面臨化學穩定性和微重力條件下的密封等方面的技術挑戰,但是因其在重力、體積、功率比和可靠性等方面的明顯優勢,仍然具有廣闊的應用前景。

2.3 廢氣處理方法

多余氣體處理方法主要目標是將二氧化碳中的氧原子以水或者氧氣的形式重新置換出來,從而實現氧氣的再生,因此氧氣回收率是評判多余氣體處理方法的重要指標。 在未來太空基地內,電解水產生的氧氣和氫氣的體積比為1 ∶2,呼吸商為0.922,因此,產生的二氧化碳和氫氣的體積比為0.922 ∶2,即多余氣體處理方法氧氣回收的約束條件是二氧化碳和氫氣的體積比為0.922 ∶2。

2.3.1 Bosch 還原消除法

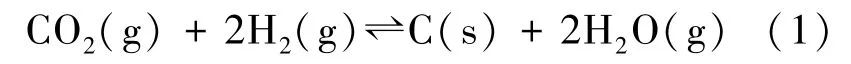

Bosch 還原消除法原理是在Bosch 反應器中將氫氣和二氧化碳加熱至500 ~700 ℃,利用鐵、鈷、鎳等催化劑催化生成固態碳和水蒸氣,以實現對氧元素的回收,其反應方程式見式(1):

該方法中二氧化碳和氫氣的化學計量比值為1 ∶2,大于約束條件中的0.922 ∶2,因此所有二氧化碳中的氧原子都能被轉換成水,其氧氣回收率為100%。 美國、蘇聯和中國都開展了Bosch 還原消除法的研究,但是由于Bosch 的局限性,導致其未能實現在航天領域的工程化應用,主要原因有兩方面:①反應過程中產生的固態碳不僅會在催化劑表面沉積而導致催化劑失效,而且會在壓縮機、熱交換器等裝備中出現碳沉積而損壞裝備,不利于系統長期穩定運行;②反應率太低,導致其反應過程復雜,增大了系統的體積和重量,降低了可靠性。

2.3.2 Sabatier 還原消除法

Sabatier 消除方法是在Sabatier 反應器內將氫氣和二氧化碳催化合成甲烷和水,其反應方程式如式(2)所示。 該反應的單程反應率高達99%,系統簡單可靠,且催化劑能夠長期使用,適合長期處理密閉空間內的廢氣。 NASA 將Sabatier 和Bosch 進行比較,認為Sabatier 在質量、體積、功耗、冷卻、補給、返回質量體積和技術成熟度等方面都要優于Bosch 法。 在國際空間站、俄羅斯和平號空間站內都采用了Sabatier 還原法消除二氧化碳和氫氣。

該方法中二氧化碳和氫氣的化學計量數之比為1 ∶4,小于約束條件中的0.922 ∶2,通過該方法能夠將氫氣全部消耗,而只能消耗一部分二氧化碳,此時二氧化碳中氧氣回收率為54.23%。為了提升Sabatier 反應器內的氧氣回收率,需要更多的氫氣。 NASA 提出使用等離子裂解裝置將Sabatier 反應器中的產物甲烷電解成氫氣和乙炔,以實現更多二氧化碳中氧元素的轉換,其方程式見式(3):

NASA 在2018 年開發了等離子裂解裝置的樣機,其目標是利用該裝置與Sabatier 反應器結合將氧氣的回收率提升至75%以上。 目前等離子裂解裝置中主要的技術難點是如何將氫氣從乙炔中分離并提純。

2.3.3 甲醇化消除法

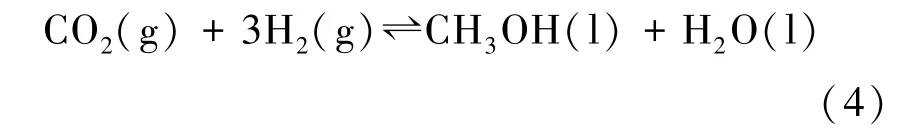

甲醇化消除方法是將氣態的氫氣和二氧化碳在催化劑的作用下催化合成液態的甲醇和水,其反應方程式如式(4)所示。 該方法過程控制簡單、反應充分,所使用的催化劑合成容易、價格便宜、使用壽命長。 對處理長期載人密閉空間內的氫氣和二氧化碳具有廣闊的應用前景。 雖然目前甲醇化消除方法只在國外潛艇中有小范圍的成功應用案例,在航空航天領域還未見工程應用,但是該方法給太空基地內的廢氣處理提供了新的思路。

該方法中二氧化碳和氫氣的化學計量比值為1 ∶3,小于約束條件中的0.922 ∶2,此時氧氣的回收率為36.15%。 甲醇化消除方法中的產物為液態的水和甲醇,氧氣的再生需要將水從產物中分離和提純后重新返回電解裝置再次電解。 甲醇和水的分離為氧氣的再生增加了難度。 產物甲醇是一種重要的工業原料,但是目前在太空基地內還沒有合理的利用方式使其參與物質循環。 為了提升系統的閉合度,需要進一步研究在太空基地內大規模轉化利用甲醇的有效理化方法或者生物方法。

3 受控生態生保系統氣體消除技術

3.1 藻類光合作用消除二氧化碳

藻類可以通過光合作用消除二氧化碳產生氧氣,由于具有生長速度快,高體積效率和易于培養的特點,在密閉空間內的大氣再生、水循環、食物生產和輻射屏蔽等方面具有優越性能,使其成為受控生態生保系統內一個重要的備選材料。 20世紀50、60 年代開始,美國和蘇聯開展了利用藻類和微生物與人相結合的生物試驗,以實現密閉空間內的二氧化碳消除和大氣的再生,試驗證明了該技術的可行性。

為了將藻類系統應用于未來太空基地,很多研究者針對藻類光生物反應器進行研究,并與傳統的氣體消除方法對比。 Matual 等比較了Sa?batier 反應器和藻類系統的體積、重量和功率等相關參數,結果顯示,Sabatier 反應器具有更小的體積和重量,但消耗更多的功率。 使用藻類光生物反應器進行空氣再生會占用更大的質量和體積。然而,在綜合考慮藻類系統的多重功能、安全操作溫度等優點時,藻類系統更有優勢。

當前藻類系統還不能應用于未來太空基地,主要原因是對藻類的生物學特性與載人航天器艙室環境之間關聯研究尚需深入。 已知對藻類的生長速率、二氧化碳固定率和氧氣的產率有重要影響的航天器環境參數有溫度、光照、二氧化碳濃度、pH 值、氧氣、壓力、生長介質、污染、重力和輻射等。 目前的研究主要集中在二氧化碳濃度對藻類生長的影響,而其他參數如氧氣濃度、總壓、輻射和重力等對藻類生物代謝反應的影響還需深入研究。

3.2 高等植物光合作用消除二氧化碳

在密閉空間內栽培高等植物不僅可以利用其光合作用吸收二氧化碳產生氧氣實現大氣的再生,而且能夠提供各種新鮮的食物、實現廢水循環、補給消耗品、有益于乘員心理健康,是實現物質循環、提高系統閉合度的關鍵技術,具有廣闊的應用前景。 20 世紀70 年代,美國和蘇聯開展“人-植物”相結合的受控生態計劃,利用蔬菜、油料等作物保障乘員的氧氣、水和食物的供應,系統達到了很高的閉合度。 此外,歐洲、日本、加拿大和中國等國和地區都開展了類似的試驗研究,用于提高系統中水、氧氣和食物等物質的閉合度。當前在密閉空間內栽培高等植物已經成為實現受控生態生保系統的關鍵技術手段。

盡管應用高等植物作為未來太空基地內環控系統的主要技術手段具有諸多優點,但與藻類系統一樣,高等植物的生物學特性與載人航天器艙室環境之間關聯尚需深入研究,目前還不能作為成熟的大氣控制方法應用于未來太空基地。 此外在其工作過程中還會面臨很多挑戰,首先植物本身會受到其生長周期、光照周期、病蟲害、收獲時間等因素的影響,導致其不能長期穩定的進行光合作用消耗二氧化碳;其次,植物培養系統的故障和維修等因素也會導致高等植物種植系統不能持續工作,影響環控生保系統的正常運行;最后,未來太空基地內人員的數量變動、勞動負荷的變化和乘員食物組成會導致乘員的呼吸商發生變化,進而影響高等植物的二氧化碳消除及氧氣再生能力。 綜上,為了將高等植物應用于太空基地,需在環境對高等植物的生長影響、植物生成代謝過程、 種植系統的可靠性等方面開展深入研究。

4 展望

未來太空基地內主要采用受控生保系統進行氧氣的再生和廢氣的消除,藻類和高等植物是實現大氣的再生和物質循環的主要技術手段。 與藻類相比,高等植物的光合作用的效率略低,其耗能會比藻類系統高,在消除同樣體積的氣體時,高等植物的重量和體積都大于藻類系統。 但是高等植物能夠提供更加豐富的食物來源,通過其自身葉片表面蒸發的水汽液化可以作為乘員的飲用水,且為乘員提供了更加健康的生活環境。 綜合考慮大氣循環、生物產出、物質補給、體積和耗能等,高等植物比藻類更具應用前景。

利用高等植物實現的物質循環可帶來很高的物質閉合度,有利于未來太空基地的長期穩定運行,但是植物的光合作用受環境、生長情況、設備狀態和人員變動等因素影響,其二氧化碳消除能力和產氧量會有較大的波動。 物化再生生保技術雖然物質閉合度有待提高,但其具有成熟穩定運行的特性,以高等植物結合物化再生生保技術是未來太空基地內環控生保技術的主要方向。 電解水作為物化再生生保技術中一種綠色無污染的可靠大規模供氧技術,也將作為太空基地內部供氧技術的冗余備份和有效補充。

未來太空基地內氫氣和二氧化碳的消除過程將繼續采用先收集后消除的方法,氫氣從電解水裝置處收集,二氧化碳通過二氧化碳消除系統進行收集。 當前物化再生技術中二氧化碳收集方法中膜分離方法由于其成本較高、分離效率較低、材料性能有待改善,可靠性不高,不適合未來應用。固態胺使用壽命較低,不適合長期使用。 分子篩吸附方法是目前空間站使用的方法,其穩定性比其他方法高,但因其體積、重量和能耗都較高,需要對其在微重力條件下的應用進行研究和改進。液態胺吸附方法具有功耗低、體積小、重量輕和可靠性高的技術優勢,隨著其技術的逐漸成熟,將是未來太空基地內主要的二氧化碳收集技術。 由于Sabatier 反應器在質量、體積、功耗、冷卻、補給、返回質量體積和技術成熟度等方面都要優于Bosch反應器,且其氧氣回收率高于甲醇化消除方法,其與甲烷的等離子裂解裝置相結合的方法將成為未來太空基地內氫氣和二氧化碳物化消除的主要技術手段。

未來太空基地內以高等植物和物化再生技術相結合的環控生保系統有如下3 種工作模式:

1)高等植物能夠將全部二氧化碳轉換成氧氣,此時乘員吸入1 體積的氧氣,呼出0.922 體積的二氧化碳,通過高等植物的光合作用將0.922體積的二氧化碳全部轉換成氧氣,通過電解水產生0.078 體積的氧氣以彌補呼吸商造成的氧氣損耗,此時剩余0.156 體積的副產氫氣。

2)高等植物不能進行光合作用將二氧化碳轉化成氧氣。 此時乘員吸入1 體積的氧氣,呼出0.922 體積的二氧化碳,通過Sabatier 反應器和等離子裂解裝置將二氧化碳和氫氣反應實現75%以上的氧氣回收,即產生0.6915 以上體積的氧氣,不足的氧氣份額通過額外的電解水提供,此時剩余的氣體主要是甲烷、氫氣和乙炔的混合物。

3)高等植物能夠進行部分光合作用,此時乘員吸入1 體積的氧氣,呼出0.922 體積的二氧化碳,一部分二氧化碳通過光合作用全部轉化成了氧氣,一部分二氧化碳通過Sabatier 反應器和甲烷等離子裂解裝置實現氧氣的回收,不足的氧氣份額通過額外的電解水提供。

由于受高等植物生長過程、乘員的活動和設備工作狀態等因素的影響,受控生態系統會在這3 種工作模式中反復切換。 為了消除各個參數的擾動,使太空基地內部的大氣能保持長期的動態平衡,未來需要設計高等植物和物化再生系統的良好耦合機制以及動態平衡調節機制。

5 結語

本文綜述了當前載人密閉空間內多余的氫氣和二氧化碳的消除方法,對未來太空基地的應用進行了展望。

1)未來太空基地內將采用受控生態生保系統進行廢氣消除,可利用高等植物和物化再生技術相結合的方法消除氫氣和二氧化碳。

2)液態胺比其他二氧化碳收集方法在體積、重量、功耗和可靠性等方面有明顯的技術優勢,但還需要對其在微重力條件下的性能進行深入研究。

3)在物化消除技術中Sabatier 消除法在質量、體積、功耗、冷卻等方面都優于Bosch 消除法,且氧氣回收率和技術成熟度高于甲醇化消除法,其與甲烷等離子裂解裝置相結合的方法能夠提升氧氣回收率,可成為未來太空基地內氫氣和二氧化碳物化消除技術的主要手段。

4)在未來太空基地內,為使基地內部的大氣保持長期的動態平衡,需要設計高等植物和物化再生系統的良好耦合機制以及其動態平衡調節機制。