耳源性顱內外并發癥1例

吳云姣,楊花榮,高英

(延安大學附屬醫院 鼻咽喉頭頸外科,陜西 延安 716000)

1 臨床資料

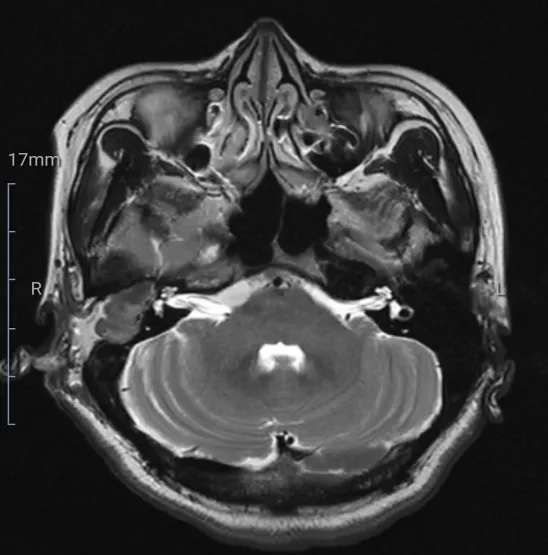

患者女,40 歲,因右耳疼痛、聽力下降伴頭痛2 周于2020 年8 月28 日入院。患者入院2 周前出現右耳疼痛、聽力下降,偶伴耳鳴,呈嗡嗡音,伴頭痛,1 周前右耳后流膿,疼痛加重,伴頭痛、嘔吐、煩躁不安,無意識障礙。查體:體溫37.4℃,精神萎靡,痛苦面容,雙側瞳孔等大等圓,對光反射好,無頸項強直,心肺腹檢查、神經反射檢查未見異常。專科檢查:右側耳道閉鎖,其后看不清,右乳突區見破潰并膿性分泌物溢出。左側外耳道通暢,鼓膜完整,標志尚可,左側乳突區無壓痛。顳骨CT(2020 年8 月19 日西安交通大學第二附屬醫院)示:①右側顳骨乳突蜂房、鼓室、乳突竇及聽小骨顯示不清,右側外耳道深部閉塞;②右側中耳乳突部軟組織密度影,膽脂瘤可能;③右側耳廓皮下軟組織腫脹;④右側頸靜脈球高位。入院后給予拉氧頭孢鈉2.0 g,2 次/d,替硝唑0.8 g,1 次/d 抗生素補液治療,控制炎癥。外周血常規:白細胞計數為10.71×109/L,中性粒細胞百分比為90.70%,淋巴細胞百分比為8.30%,單核細胞并發癥為0.90%,中性粒細胞絕對值為9.71×109/L,淋巴細胞絕對值為0.89×109/L,其他項目未見異常。本院顳骨CT 示(圖1):右側中耳、外耳區軟組織腫塊,多考慮膽脂瘤并右側聽小骨及部分半規管顯示不清;右側骨性內聽道較對側略擴張。顳骨MRI 平掃+水成像示(圖2):①右側中耳區軟組織腫塊,周圍積液,臨近半規管、耳蝸及前庭局部信號減低,顯示欠清,建議加強CT 檢查;②左側顳骨MR 平掃及內耳水成像未見明顯異常。顱腦MRI 平掃示未見明顯異常。診斷為:①慢性化膿性中耳炎膽脂瘤型(右);②右乳突骨膜下膿腫并竇道形成;③耳源性腦膜炎。

圖1 顳骨CT 掃描

圖2 顳骨MRI 平掃+水成像

入院后給予抗感染、糖皮質激素等支持對癥治療,患者感右耳疼痛較前明顯減輕,伴聽力下降,無頭痛、嘔吐、意識障礙,于2020 年9 月1 日在全身麻醉下行右乳突改良根治+顱底修補+外耳道成形術,術中見耳道擴大,除部分骨質,暴露術區,可見大量白色豆渣樣物填充,見術腔頂壁骨質菲薄,前下可見骨質吸收擴大,面神經乳突段局部裸露,纖維刀沿神經走形縱行切開面神經包膜,減壓。向后探查見乙狀竇及鼓竇頂壁骨質破壞,腦膜組織顯露,周圍有少許肉芽組織包繞。清除炎癥組織并制造皮瓣修補填充,鼓室填充涂有地塞米松的明膠海綿,探查乳突區竇道形成,清除肉芽組織并填塞碘仿紗條。術后給予拉氧頭孢鈉2.0 g 2 次/d 靜脈滴注,右耳疼痛逐漸好轉,病理示(右耳乳突膽脂瘤),術后8 d 恢復良好出院。術后隨訪半年,患者右耳術腔恢復良好,未見異常分泌物及膽脂瘤殘留。

2 討論

慢性化膿性中耳炎是一種潛在的疾病,在抗生素使用之前發病率高,臨床常見,最典型的表現為反復耳流膿、鼓膜穿孔、聽力下降等。耳源性顱內外并發癥是在化膿性中耳乳突炎(包括急性中耳炎,慢性化膿性中耳炎和中耳膽脂瘤)的基礎上,感染的病變通過破壞骨壁和血液循環等途徑而擴散到周圍區域導致的一系列臨床癥候群,是耳科常見的疾病之一[1]。由于其解剖位置的特殊性,常危及生命,是中耳炎性病變最嚴重的并發癥。盡管有研究顯示抗生素的使用,手術技術的改進及影像學的發展降低了過去20 年尤其是發達國家的發病率和死亡率[2],但在發展中國家這依舊是巨大的挑戰[3]。

耳源性腦膜炎是最常見的顱內并發癥[4-5],在系列報道中,常與腦膿腫有關。因此,CT 掃描是非常有必要的,可以排除顱內并發癥。根據過去有耳流膿史、耳部檢查和顳骨影像學等檢查診斷腦膜炎并不困難,但抗生素的使用,使得患者臨床表現不明顯或病情多變相互重疊掩蓋,致使診斷相對困難。耳源性腦膜炎患者在需足量抗生素或其他抗菌藥物的控制下,先施行擴大的乳突開放術,清除中耳病灶,如天蓋及乙狀竇骨板已腐損,則擴大破損處,直至可見到正常腦膜為止。骨板完整者,須鑿(磨)開之,并檢查腦膜,達正常范圍。待顱內并發癥痊愈后再行乳突根治術。對頭痛、發熱等進行對癥處理的同時,注意支持療法及水與電解質平衡,同時也要做好精神癥狀的預防工作,避免產生不良后果。

耳后骨膜下膿腫是慢性化膿性中耳炎顳骨外并發癥最常見的類型。據文獻報道[6-8]耳后骨膜下膿腫更容易發生在嬰幼兒,主要是由于其鼓膜厚且彈性好,顱骨發育不完全,巖鱗縫尚未閉合,而鼓竇位置較淺和乳突側壁相對更薄,炎癥及膽脂瘤等病變容易破壞骨質,感染因此侵入顱骨內外側。黃何森等[9]分析了45 例中耳炎并發耳后骨膜下膿腫的患者,指出炎癥活動與中耳炎的進展和耳后骨膜下膿腫的發生有關。中耳炎急性發作期易引起骨質破壞,常發生顱內并發癥,這可能與該期機體抵抗力下降、病原體侵襲力明顯增強、引流不暢等有關[10-11]。目前國內外關于耳后骨膜下膿腫的治療尚存爭議[12-14]。傳統的治療首選乳突切開術,通過清除病灶通暢引流,避免因此導致其他嚴重并發癥的發生。有學者認為嬰幼兒乳突發育不完全,乳突切開術后造成面癱等手術并發癥風險較高[15]。越來越多的報道提出對于急性乳突炎合并耳后骨膜下膿腫者可使用靜脈注射抗生素、鼓膜置管、耳后切開引流等保守治療方法治療耳后骨膜下膿腫是安全有效的,可避免許多幼兒乳突手術后的潛在并發癥[16-19]。KHAFIF等[20]觀察了134 名急性乳突炎合并骨膜下膿腫的患者,其中115 例經保守治療后痊愈;9 例接受抽吸,不需要手術;只有15 例行完整的乳突切開術,經過10 年的觀察隨訪得出結論:通過合理使用抗生素和早期決定抽吸骨膜下膿腫,可以減少住院時間、費用和手術需要。TRIJOLET 等[21]、BAKHOS 等[22]也得出相似結論支持保守治療的方法。

但慢性化膿性中耳炎和耳后骨膜下膿腫的患者通常伴有炎性肉芽增生,此時,簡單的膿腫切開和穿刺引流通常無法解決問題,需行完壁式乳突手術清除病灶,同時保留中耳正常的解剖和生理功能。對于中耳膽脂瘤所引起的骨膜下膿腫,應在炎癥穩定后盡快行乳突根治術,以徹底清除病變,避免出現更嚴重的并發癥[23]。

耳源性顱內、外并發癥是耳鼻喉科急癥,其發病隱匿,早期無明顯癥狀,極易危及患者生命。影像學檢查對其診斷極為關鍵,對于明確診斷,定位病變位置,評價病變程度,指導手術治療及評估預后等均有非常重要的作用。對于耳鼻喉科醫生,在發現有長期中耳炎病史的患者出現典型的頭痛、發熱、神經精神癥狀后,應提高警惕,不可忽略耳源性顱內、外并發癥的可能,盡早行顳骨及顱腦MRI 掃描,同時及時進行乳突根治手術以減輕病癥、根除病灶、預防復發。