南海北部深水區油氣勘探進展與未來展望

米立軍,周守為,謝玉洪,張功成,楊海長

(1.中海油研究總院有限責任公司,北京 100028;2.中國海洋石油集團有限公司,北京 100010)

一、前言

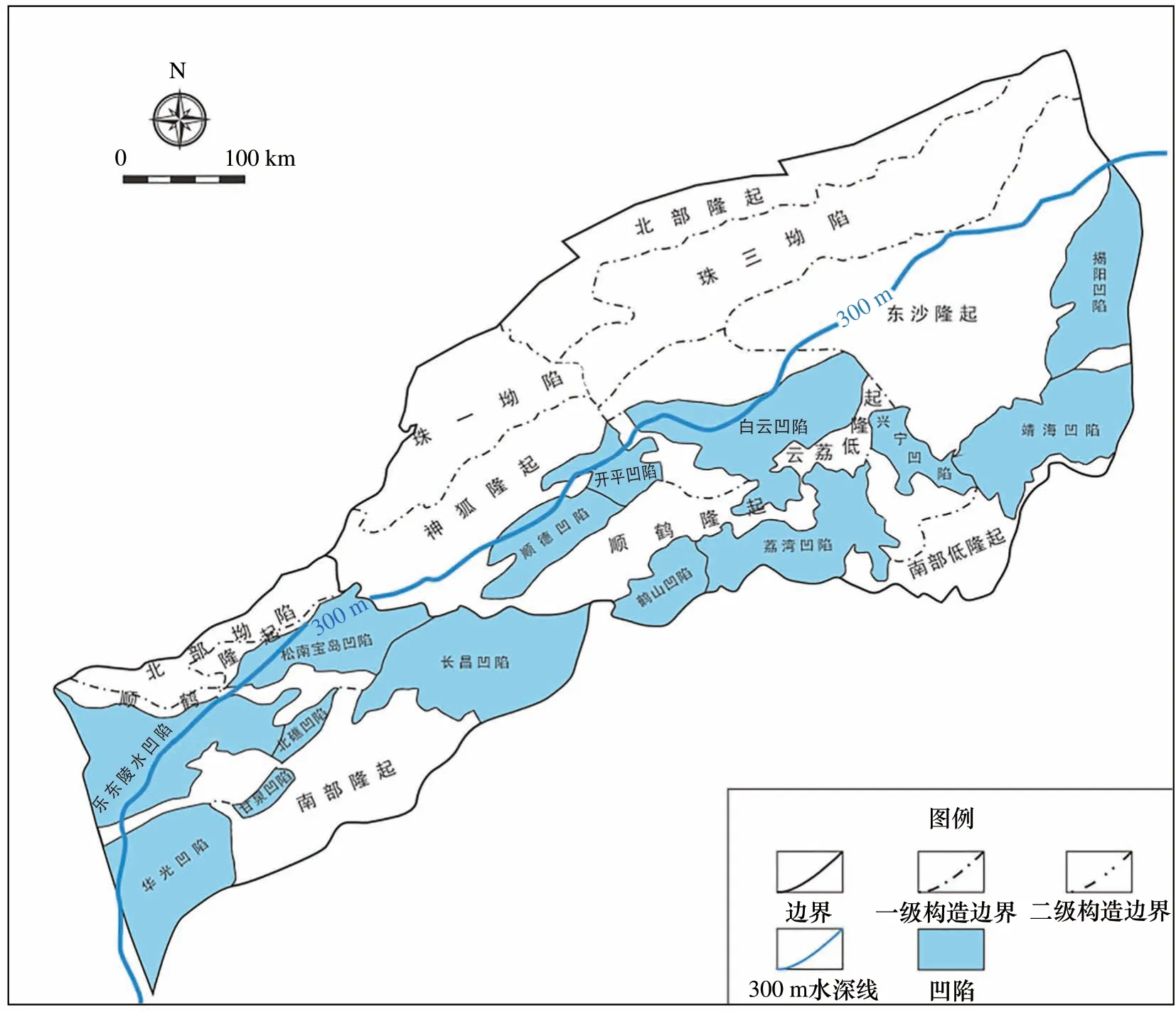

21世紀以來,世界海洋油氣勘探的重心已經進入深水領域。全球已探知的近半數海洋油氣資源分布在深水區,近五年全球重大油氣發現近70%集中在大西洋兩岸的多個被動陸緣深水巨型盆地,深水已經成為全球油氣增儲上產的主要領域。南海是我國唯一發育深水盆地的海域,九段線內海域總面積超2×106km2,水深超過300 m 的深水區面積約為1.5×106km2,以北緯17°05′為界分為南海北部和中南部,共發育12 個主要盆地,盆地總面積約為7.5×105km2。南海北部深水區海域面積為2×105km2,水深300~3000 m [1],發育白云凹陷、荔灣凹陷、開平凹陷、順德凹陷、樂東-陵水凹陷、松南-寶島凹陷、長昌凹陷等新生代凹陷,凹陷總面積約為9×104km2,勘探前景廣闊,潛力巨大,是我國油氣最重要的戰略接替區之一(見圖1)[2]。

圖1 南海北部深水區新生代凹陷分布圖

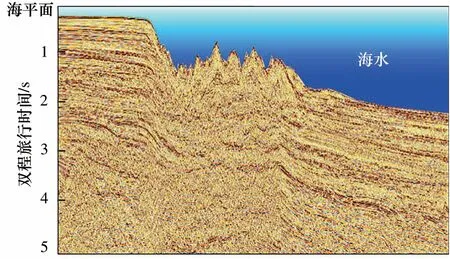

南海北部深水區勘探長期面臨海底地形崎嶇(見圖2)、火山發育、地震成像差、優質烴源巖和儲層缺乏及油氣成藏模式不明等難題,勘探風險極大。回顧2000 年以前,以英國石油公司(BP)為代表的6 家國際知名石油公司在南海歷時15 年的油氣勘探失利教訓,認為明確大中型油氣田的形成條件是勘探成功的前提,理論認識的創新是勘探成功的基礎,關鍵技術的突破是勘探成功的重要保障。中國海洋石油集團有限公司在建設中國海上大中型油氣田的實踐與探索中,始終堅持將技術發展放在首位,歷經十余載,完成國家級、省部級和公司級三級重大科研項目十余項,通過自主創新,轉變勘探思路,形成了一系列重大理論認識和勘探關鍵技術,引領南海北部深水區獲得勘探突破。

截至2020年,南海北部深水區累計發現以陵水17-2 等為代表的大中型氣田10 個、流花20-2 等規模油田3 個,累計發現天然氣三級地質儲量約7×1011m3,原油三級地質儲量1×108m3。已建成深海1號、荔灣3-1兩個深水大氣田和流花油田群,預期年產天然氣超6×109m3、石油超4.5×106t。

二、理論技術創新與勘探突破

經過深入研究和不斷探索,中國海洋石油集團有限公司創新發展了南海北部陸緣深水區拆離控盆、深水烴源巖形成與生烴機理、瓊東南盆地深水區大型軸向峽谷水道的高豐度油氣成藏模式、白云凹陷深水高-變地溫對油氣差異富集控制作用和深水區“斷-脊”聯控原油晚期成藏模式等五項地質理論,以及創新研發立體震源激發與“犁形”纜接收的寬頻采集處理技術和表層批鉆與測試模塊化工程作業兩項關鍵技術,指導了深水區油氣勘探和工程作業,推動了陵水17-2、流花20-2等一批油氣田的發現,對加快深水區勘探進程具有里程碑式意義。

圖2 南海北部深水區崎嶇海底地形剖面圖

(一)創新提出南海北部陸緣深水拆離作用控制形成大規模凹陷群

應用重、磁、震資料,研究南海北部深水陸緣盆地結構,首次發現并證實了陸緣深水區發育切穿地殼并向下變緩匯聚到深部莫霍滑脫面上的大型拆離斷層系。受這套大型拆離斷層系的控制,南海北部陸緣深水區巖石圈經歷了“伸展、薄化、剝露和裂解”的非瞬時破裂過程[3],形成了一個西起瓊東南盆地中央坳陷,東至臺西南盆地,總面積達1.1×105km2、范圍廣闊、規模巨大的拆離凹陷群。陸緣深水拆離盆地群的發現,深刻改變了傳統的陸緣深水盆地為高角度正斷層控制的斷陷盆地的認識,揭示出強烈的拆離斷層作用可以形成“寬而深”的盆地,進而控制盆地群的差異演化[4],為形成規模烴源巖和大型深水儲集層提供了可容空間。拆離盆地控制形成的巨厚深水區勘探層系的發現,有效支撐了國家走向深水的重大勘探決策,也對國內外深水陸源盆地的研究有著重要的借鑒和指導意義。

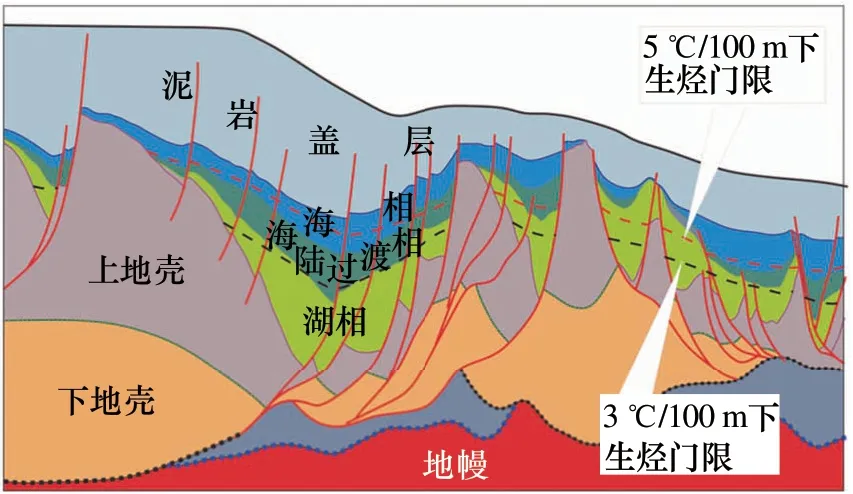

(二)首次闡明了南海北部陸緣深水區三套規模烴源巖的形成與高溫快速生烴機理

南海北部深水區盆地發育湖相、海陸過渡相和海相三套規模烴源巖。受巖石圈的幕式伸展薄化過程控制,南海北部深水區的烴源巖具有“類型多、規模大、分布廣”的特征,由始新世至漸新世依次發育了高角度斷陷控制的湖相烴源巖、拆離斷陷控制的海陸過渡相烴源巖和地殼薄化基礎上的深凹陷控制的海相烴源巖。湖相烴源巖規模較大,以偏腐泥型有機質為主,豐度較高,生油潛力大;海陸過渡相烴源巖則以偏腐殖型有機質為主,其中煤系規模成帶廣泛分布,有機碳含量變化大,烴源巖體積大,控制了天然氣生成和聚集;海相烴源巖分布范圍廣,以偏腐殖型有機質為主,有機碳含量中等[5]。

南海北部陸緣新生代期間受強烈的地幔熱作用影響[6],地溫梯度從淺水區到深水區,由3 ℃/100 m增大到5 ℃/100 m。深水區獨特的高熱流場促使三套烴源巖快速、高強度生烴,烴源巖進入主生油窗埋藏深度可由4000~5300 m 減少到2500~3300 m,主生氣窗埋藏深度可由5700~6800 m 減少到3500~4200 m,生烴門限變淺(見圖3),生烴強度顯著增大,預測南海北部深水區油氣資源潛力為7×109t油當量,顯示出巨大的勘探開發前景[7]。

(三)創立瓊東南盆地深水區大型軸向峽谷水道儲集、天然氣立體高效成藏模式

圖3 南海北部深水區烴源巖成熟模式圖

瓊東南盆地深水區中央峽谷水道大氣田成藏模式具有“裂隙垂向輸導、峽谷水道砂巖儲集、塊體流泥巖封蓋、高效充注”的特征(見圖4)。中央峽谷水道砂巖儲層形成于裂后沉降期,古紅河-藍江水系在盆地中央坳陷內侵蝕沉積,形成了世界罕見的長達550 km、寬9~35 km的大型中央軸向峽谷水道[8,9],發育濁積水道砂體。水道砂巖與四周及上覆半深海-深海泥巖構成的巖性圈閉受差異壓實和后期侵蝕充填作用的改造,形成巖性-構造復合圈閉群。新近紀特別是近1000萬年以來,受紅河斷裂右旋走滑和青藏高原快速隆升的影響,瓊東南盆地西部快速沉積沉降,其產生的超壓誘發了泥底辟和斷裂活化,形成了連通深部漸新統煤系烴源巖的通道,在浮力和超壓動力作用下,構成了匯聚面積約幾十平方千米的立體垂向運移體系,天然氣晚期快速高效充注,最終形成橫向連片,縱向多層疊置的深水氣田群。以我國第一個自營且超千億立方米的陵水17-2大氣田為首的一系列大中型深水氣田就是在這一模式的指導下發現的。

(四)首次提出高-變地溫控制白云凹陷油氣差異富集、斷-脊聯控成藏模式

圖4 瓊東南盆地陵水17-2氣田成藏模式圖

白云凹陷內發育下始新統文昌組斷陷期湖相、上始新統恩平組斷拗期海陸過渡相和漸新統珠海組拗陷期海相三套三類烴源巖。文昌組沉積時期主要發育淺湖相、局部半深湖相烴源巖,烴源巖以Ⅱ型干酪根為主,有機質豐度較高(總有機碳含量約為0.9%~1.7%)。恩平組沉積時期發育海陸過渡相烴源巖,主要為Ⅱ2型干酪根,含少量Ⅱ1或Ⅲ型,總有機碳含量高,約為0.8%~5.8%。珠海組主要為陸源海相烴源巖,總有機碳含量中等,以Ⅱ2型干酪根為主,生烴潛力低-中等。三套烴源巖在高變地溫控制下呈現“凹緣生油、凹內生氣”的特征。白云深水區現今地溫梯度為2.94~5.22 ℃/100 m,由北向南逐漸升高。凹陷內以深湖-淺海-海陸過渡相烴源巖為主,烴源巖豐度高、埋深大、熱演化程度高,以生氣為主,是找氣的主戰場;白云東凹等邊緣凹陷和地區以淺湖相-海陸過渡相烴源巖沉積為主,埋深較小,烴源巖熱演化程度相對較低,油氣兼生,是找油的主戰場[10]。

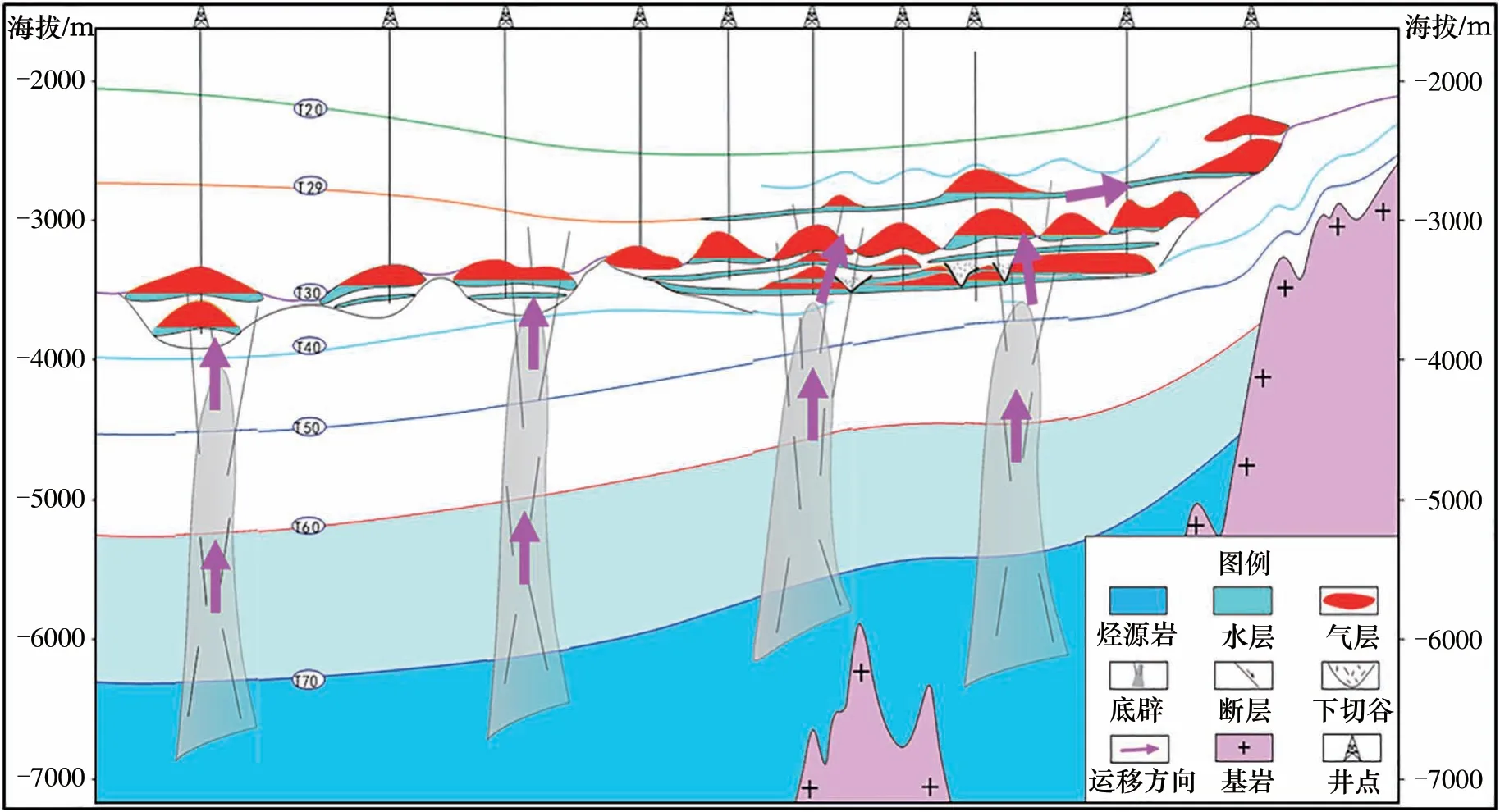

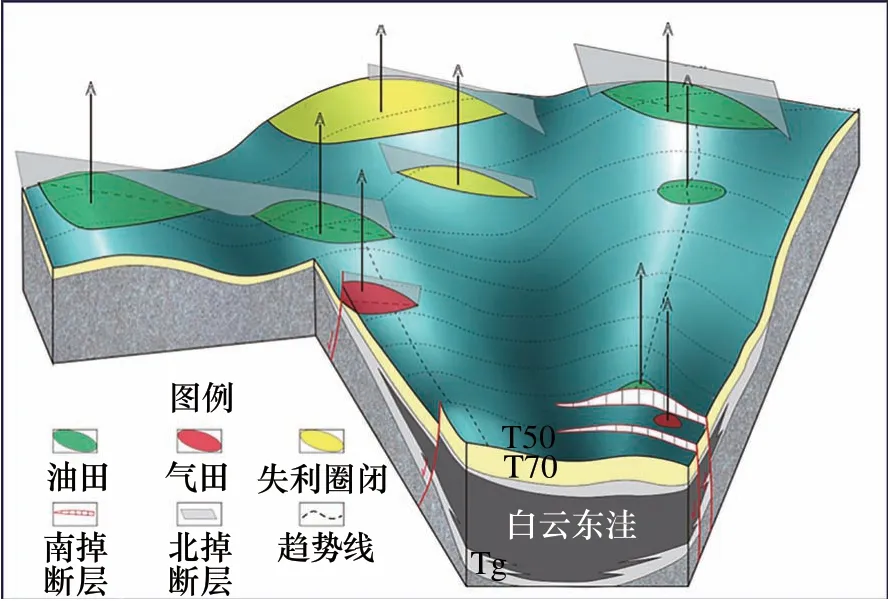

同時,白云東洼在“斷-脊”聯控作用下,油田與氣田差異聚集成藏(見圖5)。以Ⅱ2型干酪根為主要生烴有機質的海陸過渡相烴源巖在到達生油門限后,生成的原油通過油源斷裂向上運移到淺層海相砂巖中,在淺層海相砂巖構造脊匯聚效應控制下,廣泛分布在海相砂巖中的原油匯聚于構造脊線附近,做側向運移,并在運移路徑上的圈閉中聚集,在約1450 萬年到750 萬年形成早期油藏;隨著烴源巖熱演化程度升高,生成原油減少,天然氣增加,約550 萬年以來,東沙運動控制的晚期斷裂活動,有利于天然氣沿著早期原油運移通道,將已成藏的原油驅替到更遠的圈閉成藏,并占據原油藏,形成新氣藏,從而形成“近凹氣、遠凹油”的差異油氣成藏模式[11]。以該模式為指導,發現南海北部深水區第一個大中型油田群——流花油田群,其中流花21-2 油田即將投產,油田群高峰年產將超4.5×106t。白云東洼原油生產基地的建成是白云凹陷油氣差異富集認識引領勘探落地開花的生動案例。

圖5 白云東洼油氣富集成藏模式

(五)創建白云凹陷深水區深水扇天然氣晚期成藏模式

作者團隊建立了白云凹陷凹內高成熟烴源巖生氣,底辟和斷層復合輸導,深水扇砂巖儲層聚集,天然氣晚期充注的成藏模式。白云凹陷深水扇砂巖儲層形成于中新世早期,距今2380萬年的白云運動塑造了白云凹陷深水陸坡沉積環境,來自北部的古珠江三角洲在凹內深水陸坡形成大型深水扇砂體沉積,在鼻狀凸起或斷層的塊斷作用下,形成構造-巖性復合圈閉或巖性圈閉。圈閉下方或附近的文昌組湖相和恩平組海陸過渡相烴源巖,隨著埋深增大、地溫升高,于1500萬年前開始生成大量天然氣和少量石油。

距今1050萬年以來的東沙運動使白云凹陷在繼承沉降的基礎上發育多個貫通凹陷深淺層的底辟構造和大量北西向斷裂,同時使早期北東向斷裂進一步活化。深部文昌-恩平組烴源巖生成的天然氣在超壓和浮力作用下,形成以垂向或垂向-側向復合輸導的獨特的深水扇天然氣晚期成藏模式[12]。該模式指導勘探發現了深水區荔灣3-1 大氣田,探明天然氣地質儲量近5×1010m3。

(六)創新研發立體震源激發和“犁形”纜接收的寬頻采集處理技術

創新研發多項立體震源采集處理技術,優化地震子波,拓展頻帶寬度,消除震源“鬼波”干擾,提高地震分辨率及成像質量,大幅度提高目的層段的信噪比;研發了波動方程疊前深度域保幅偏移、遠偏移距疊加波形拉伸和各向異性速度優化等技術,優化深水崎嶇海底位置的地震成像質量,以恢復真實構造形態[13]。

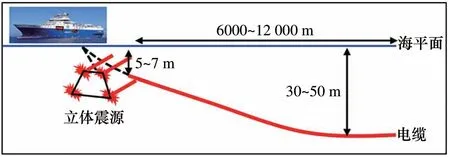

攻關“犁形”纜接收寬頻采集處理技術,解決了困擾海上地震成像多年的“鬼波”干涉這一世界級難題。其電纜作業深度為5~50 m,斜纜段長度與水平纜段長度之比達到2∶1 至3∶1,電纜沉放精度為0.5 m,使地震頻帶寬度從3 個倍頻程拓寬至5個倍頻程,低頻端由6 Hz拓展至3 Hz,高頻端由80 Hz 拓展至120 Hz,主頻提高了15~20 Hz,整體技術達到國際領先水平(見圖6)[14]。

圖6 立體震源和“犁形”纜采集示意圖

(七)創新表層批鉆與測試模塊化工程作業技術

通過建立集束批鉆最優化方案選擇模型,對軟硬懸掛模式下平臺井間移位的所有工況進行模擬研究,確定各工況下隔水管的結構響應,結合隔水管軟懸掛和防噴器組(BOP)硬懸掛模式下作業準則,得到兩種懸掛模式下平臺井間移位許可航速,解決了軟硬懸掛模式下平臺井間移位帶來的安全及技術問題,創立了深水表層集束批鉆模式,并在瓊東南盆地深水中央峽谷帶砂體群的高效鉆探和評價實踐中極大地節約了工期和成本。

通過深水測試設備選型、結構強度校核、地面流程優化、模塊化組合設計,形成了以深水測試設備集成布控技術、地面流程優化設計技術、地面設備模塊化設計校核技術和地面設備模塊安全高效安裝調試技術為核心的深水測試地面設備模塊化技術體系,實現了溫度-20~130 ℃、壓力15 000 psi、天然氣2.2×106m3/d 高流速下的水合物預防、出砂和振動監測及緊急關斷或旁通功能,保證了深水開發高配產條件下測試極限產能的平臺安全。深水測試模塊化工藝的應用,使得海上安裝時間從30天縮短為10天,拆卸時間從16天縮短為4天,單井節約工期22天,節約甲板有效使用面積40%,節約測試成本超過1億元。

三、面臨的新挑戰與應對策略

盡管深水油氣勘探現階段取得了一定的突破,但還須認識到要實現南海北部深水區大氣區還面臨著“成盆、成烴、成儲、成藏”四個方面以及地震采集和處理技術上的新挑戰。

(1)南海北部深水區盆地原型恢復。受制于鉆井資料少且分布不均、海水深度大、崎嶇海底以及地下地質構造復雜等因素造成的深層地震資料信噪比低、成像品質差等因素,南海北部深水區存在盆間、盆內始新統-漸新統劃分和對比不統一,疊合型盆地的原型恢復和古地理再造存在爭議。重點展開中深部地層地質-地球物理綜合劃分與對比技術,通過磁異常、古生物、古氣候、同位素等方法進行地層的劃分與對比。在邊緣海構造旋回控制深水區油氣成藏理論指導下[15],開展構造界面成因對比、共軛陸緣盆地原型恢復技術、構造解析恢復技術,進行盆地原型的恢復。

(2)陸源海相烴源巖的形成機理認識與分布預測。國內外中生代和古生代海相烴源巖生烴母質以浮游藻類為主,有機質類型不同,無成熟經驗借鑒。海相烴源巖沉積有機質富集的生物成因和地質成因的耦合關系及其地質-地球化學響應不清楚,烴源巖的分布規律不清,尚未形成有效的陸源海相烴源巖分布預測技術。重點開展陸源烴源巖有機質來源、富集及其沉積環境的成因關系研究,加強生排烴動力學模擬研究,明確新生代陸源海相烴源巖排烴機制與排烴效率,發展以沉積有機相為核心的陸源海相烴源巖地質-地球物理綜合預測技術。

(3)“高變地溫”背景下深層碎屑巖儲層評價。南海北部深水區深層鉆井少,優質儲層識別與表征難度大;“高變地溫”導致儲層成巖作用加快,儲層普遍低滲化,其形成機制不清楚,而且深層碎屑巖地層阻抗差異小,地球物理儲層預測難度大。重點開展層序格架內的碎屑巖沉積體系正、反演攻關,明確深層高能粗碎屑巖相展布規律。從成因機理上研究高變地溫背景下優質儲層的成巖控儲機制,利用數值模擬和物理模擬手段,深化成巖機理研究,確定地球物理儲層預測的敏感參數,發展深水區高變地溫背景下深層儲層反演回剝和優質儲層地質預測技術。

(4)“深水-深層”及“高溫-高壓”(雙深雙高)下油氣運聚成藏研究。“雙深雙高”條件下油氣相態復雜,成藏動力復雜,油氣運聚動力學研究難度大,缺乏油氣成藏過程恢復等方面的有效技術手段,無法做到定量模擬油氣運聚。重點開展恢復盆地不同時期壓力場、溫度場特征及深部流體的物理化學性質與相態特征及其與盆地演化的關系,耦合盆地埋藏過程、三場(溫度場、壓力場、應力場)演化、油氣生成動力學、儲集層成巖動力學、油氣運聚動力學,發展“源-聚-藏”立體成藏動態恢復和優勢運移路徑預測技術,全方位、多視角、全尺度定量模擬油氣的生成、運聚及成藏過程,精細預測含油氣區帶、油氣藏規模及分布。

(5)中深層高精度地震資料采集和處理技術攻關。目前深水區依然存在陡陸坡、崎嶇海底、火成巖干擾,中深層地震成像不清晰,常規頻帶、窄方位地震資料無法滿足深水復雜目標勘探需求,且采集作業成本較高,地震資料處理技術難度大,工業化推廣程度低。在采集方面加大拖纜多船混合采集攻關力度,提高深水“兩寬兩高”地震采集作業效率;加大海底節點(OBN)地震采集技術及裝備的自主研發力度;在處理方面,重點攻關富低頻激發、拖纜及OBN 采集的“兩寬兩高”地震資料配套處理技術,提升“兩寬兩高”地震數據的處理、解釋一體化應用能力。

四、南海北部深水區勘探展望

推進能源供給側結構性改革,大力發展綠色低碳能源,加快天然氣等清潔能源利用,優化粵港澳大灣區能源結構和布局,這是新時代藍圖規劃的必然要求,也是深水勘探開發的新機遇。經過幾代海油勘探人、特別是“深海一號”大氣田(陵水17-2氣田)的成功投產,南海北部萬億大氣區呼之欲出,而深水天然氣勘探開發正在成為大氣區建設的主力軍。

從資源潛力看,南海北部深水區勘探仍處于早期階段,已探明天然氣3.9×1011m3,待發現天然氣資源量為3.6×1012m3,其中珠江口盆地白云凹陷和瓊東南盆地深水區各1.8×1012m3,待發現天然氣主要分布在面積超過1×104km2的白云、樂東、陵水和松南-寶島四大凹陷中,因此深水區仍然具備繼續發現千億立方米級氣田群的潛力。

從勘探領域看,天然氣主要富集在中深層、潛山和巖性圈閉三大領域[16] 。

(1)中深層領域,目前深水區已發現90%的油氣儲量分布在3300 m 以淺的新近系,揭示深度超過3500 m的中深層鉆井僅占總鉆井數的10%。白云5-2 構造是白云凹陷中深層領域的代表,該構造位于白云凹陷北部斜坡帶,煤系烴源巖帶狀分布的認識表明凹陷斜坡帶是有利的勘探區帶,主要目的層珠海組和恩平組埋深超3500 m,鉆井鉆遇氣層厚度超百米。研究認為珠江口盆地白云凹陷北部斜坡帶、東南斜坡帶、西南斷階帶的古近系和瓊東南盆地中央坳陷及周緣古近系是深水區中深層勘探的有利區帶,資源前景約3.5×1011m3。

(2)潛山領域,南海北部深水區發育中生代印支期花崗巖潛山,目前瓊東南盆地深水東區花崗巖潛山已獲突破,勘探前景廣闊[17]。瓊東南盆地松南低凸起上已發現永樂8-3 潛山氣藏,儲層為前新生代淺紅色花崗巖,砂礫質風化帶、風化裂縫帶和內幕裂縫帶孔隙度分別為18.6%、7.7%和9.7%,儲層發育且物性較好,鉆遇氣層厚度約為85 m,測試產量1.3×106m3。研究認為珠江口盆地白云凹陷西南斷階帶、東南凸起和瓊東南盆地陵南-松南低凸起是深水區潛山勘探的重點區帶,資源前景3×1011m3。

(3)巖性圈閉領域,該領域勘探尚處于起步階段,南海北部沉積盆地陸坡深水區中新統-上新統具備發育海底扇的背景,勘探潛力較大。瓊東南盆地深水區海底扇已獲得勘探突破,鉆井鉆遇氣層約50 m,海底扇濁積砂巖儲層條件好,為中孔中滲儲層,與上覆深水泥巖構成良好儲蓋組合。研究認為珠江口盆地白云凹陷北部斜坡帶三角洲前緣-濁積扇、東南斜坡地層超覆帶和瓊東南盆地中央坳陷海底扇是勘探的主要區帶,資源前景2.5×1011m3。